在历史的滚滚长河中,记录历史的载体一直在变化和更新,从最初的结绳记事,到文字的出现,从龟甲到竹简再到纸张的出现,从文字记录到声音的记录,再到影像的记录,它们不仅是记录历史的载体,它们自身就是历史的一部分。如何用影像去记录和表达历史,是每一位编剧和导演都会面对的问题,“

一个变成了电影人的史学家

”提出了以下的一些办法,你不看看么?

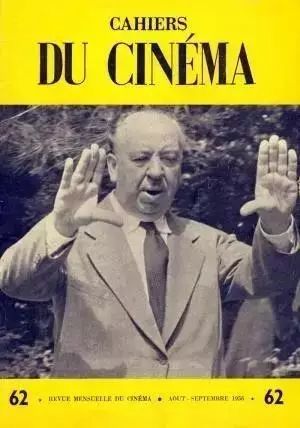

《电影手册》

实际上,20世纪初以来拍摄的所有影像作品(包括微观史、宏观史、大小事件、纪录片或故事片)积累到今天已经形成了一笔相当可观的档案资料,它们或存储于电影博物馆、电视台、或由私人收藏,或者深藏在人们的记忆里。

长期以来,人们与其过去(即他们的记忆)之间的关系和他们与这些影片资料(某种程度上说即他们的“影像记忆”)之间的关系几乎不加区分,于是就自然而然地产生了某种大众电影情结。今天,有权优先接触档案资料的机构也有机会介入并塑造历史,譬如教育部门,而阿谢特-百代公司(Hachette-Pathe)就将把历史分解成视听片断并将之用于教学。

但是,这么做也会产生一些问题,眼下我们就将在电影和历史的题目下集中探讨一些问道:

1.在哪些方面,电影文献(而非文字文献)能够帮助我们拓宽传统的史学研究领域?在哪些方面,电影文献有助于批评(或巩固)目前教授的主流历史观?

2.电影文献的“历史化”或者说电影文献获得历史文献的身份是否必然以放弃某种政治观为代价(而这一政治观昨天还曾负责捕捉影像,今天又负责阅读—消费影像)?也就是说是否必然导致某种程度的去政治化?

在回答上述问题之前,我们先来听听少数几位曾经探讨过这些问题的专家的看法。首先从马克·费罗开始。马克·费罗是阿谢特-百代公司出品的“影像与历史”系列片的主持人,一个变成了电影人的史学家。

—塞尔日·萨内(Serge Sancy)

—伊格纳乔·拉莫内(Ignacio Ramonet)

《电影手册》记者(以下简称《手册》):

1.摄影师是从什么时候开始在全球范围内进行“实况直播”的?

2.以这种方式拍摄的影像是从何时开始形成一个资料库的?它和各种政治力量之间的关系如何?

3.人们是从何时开始把影像视作“文献”、“证据”乃至“武器”的!?

马克·费罗:

上述这几方面的问题是同时出现的,但是它们的发展节奏不一样。

电影是在1914—1918年战争期间开始飞速发展的。不过从19世纪末期起,人们就已经开始用摄像机拍摄人物和事件了,特别是与王室有关的一切活动。比如在1897年维多利亚女王登基五十周年之际,人们就围绕着这个“主题”摄制了一部长片,还以年轻的威廉二世为主角拍摄了另外一部影片,主要内容是他的各种活动。

最早进入镜头的政治行为之一是一桩自杀事件:在阿斯科(Ascot)赛马会上,一名女子为了替英国女性争取参政权而冲入国王的坐骑下,这事好像是发生在1907年。但奇怪的是,难道摄影师当时碰巧在场?至于把电影用作政治目的,则恰好发生在电影问世的最初几年,比如1901年,在上海的英国人用摄像机记录下了义和团的活动,片子明确指出皇上的体面子民是不会相信那些人的。

1914—1918年战争时期,诸如此类的宣传片由于电影服务于军队的缘故而不断增加,私人公司对此做出了很大贡献。不过当时电影的主要功能还是记录现实,特别是记录敌人的武器装备。比如,德军就为此在战壕里安装了自动摄像机,其中几部记录了法国或美国士兵被机关枪扫射的画面,其状之惨,令人过目难忘。

不过我们认为,在1914—1918年之后,纪录片和新闻片依然在工业化国家保持着发展势头,但是人们仍然没有对电影的作用进行过认真分析,这和电影自身的不懈努力与相对自主形成鲜明对比。

这种状况也与20世纪初电影的社会地位不无关系。当时。电影被视为一种前卫机器,属于学者和技术人员。

在人们看来,这是一种工具,用于记录动态以及所有肉眼无法保留的图像。另一方面,电影也压根儿不被看作文化产物,人们只当它是一种机器制品,就像照片一样,不能算是艺术品或文献资料。

值得注意的是,新闻片的作者从未受到认可,如果需要署名的话,署的也是出品公司的名。摄影师不属于统治阶层,也不被当作文化人,他只不过是“猎人”,一个猎取影像的人。以这种方式得到的影像,就像孤儿一样,只适合向老百姓承欢卖笑,在知识界和上流社会眼里,电影不过是傻瓜才看的表演。

统治阶层对电影的长期歧视是有明确原因的,这一点,我们已经在其他地方分析过了。

我们看到,电影从属于文本和文字的现实致使它在长时期内无法获得法律的认可。在当局看来,像孤儿一样无依无靠、无法无天的影像就是个野孩子:它不能有自己的观点,必须在政治上保持中立。

事实上,正如我们所看到的,如果说社会风尚与道德对影片的审查重在影像而非对白的话,那么政治审查则正好相反。譬如,直至1940年,瑞典政府在同时播放德国和英国新闻片时还抹去声音,并解释说这是为了遵守中立原则。

最先意识到电影价值的是一战时期的苏联和二战时期的纳粹政权,

他们分析电影的功能,在知识、宣传和文化领域都赋予电影优先地位。

他们对被他们取而代之的前执政者的文化只有蔑视和仇恨。只有他们把新闻片摄影师的名字也列在片头字幕中,从而使猎取影像的人获得了署名权,电影也就此升格为文献和艺术品,一言以蔽之,成了作品。

《恰巴耶夫》 1934

托洛茨基和卢纳察科斯基都清楚地意识到,电影可以充当宣传工具。如托洛茨基曾写道:“我们应该掌握它。”早在1918年,卢纳察科斯基就亲自拍摄了一部影片。这部影片指出,见多识广的资产阶级和工人阶级应该互相靠拢。但是,布尔什维克本身也是知识分子,所以他们擅长分析的是文本和言论而非影像,他们终究是文人,因此并未把电影真正放在心上。列宁曾经希望拍摄“教育片”,由此可见电影在他心目中的地位十分有限。实际上,只有到大约1927—1928年,斯大林实现了托洛茨基的愿望以后,苏联人才真正掌管电影创作。

《真理报》关于电影的头条性论作于1934年《恰巴耶夫》上映的时候,该片不仅轰动一时,而且成为一种宣传手段。但是在苏联,电影的地位远远比不上文字作品,虽然它被抬高到等同于杰出的文化作品,但是并不受宠。只有纳粹分子对电影另眼相看,宠爱有加。这或许是因为他们出生于平民阶层,以前没有接触过其他形式的文化?

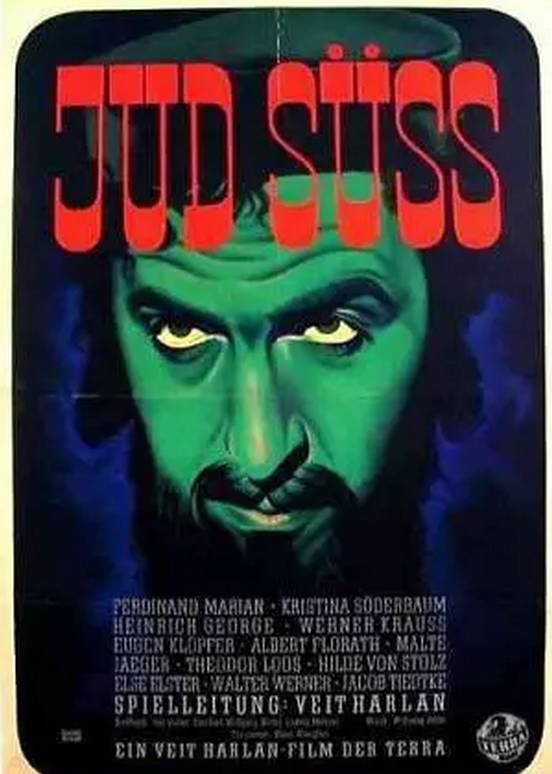

不管怎样,纳粹上台后,电影就不仅仅是宣传工具了,而是还起着传递信息的作用,并且给他们带来了另外一种样式的文化。戈培尔和希特勒都曾成天泡在电影院里,戈培尔指挥拍摄影片如《犹太人苏斯》的时候,还积极参与整个拍摄过程,而不像卢纳察科斯基那样,只管编剧。

总体看来,纳粹分子是20世纪惟一一个从影像世界中汲取想象力的执政者。

《犹太人苏斯》 1940

《手册》:

能否进一步谈谈您为阿谢特-百代公司拍摄的影片?

马克·费罗:

这几部影片的摄制促使我们思考下面几个问题:

历史的作用、所选用的影片类型的性质以及影片所探讨的主题和表现方式之间的关系。

这些问题在写书的过程中不一定很明朗,但在拍电影的时候会突然冒出来。比如,

历史学家眼里的历史和作为社会遗产与博物馆藏的历史就有着显著的不同,它们各有各的作用,我们不认为哪个比哪个更合理。但是,拍电影的时候,就会突然遇到拍成什么类型、处理这个或那个问题应该在哪儿选景等问题。

下面就以我们为百代和阿谢特公司拍摄的“影像与历史”系列片中的三部为例加以说明:

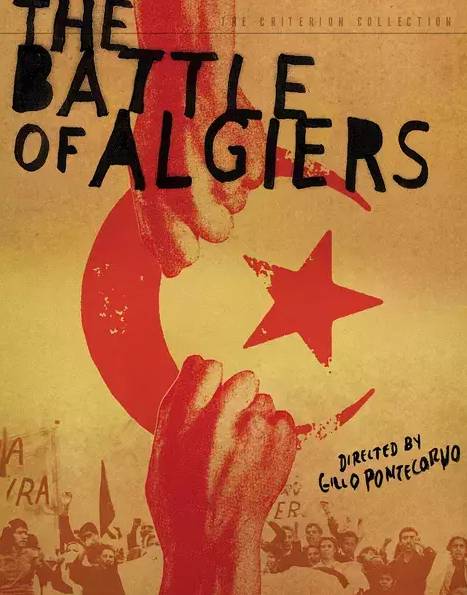

由于我们打算拍摄的是阿尔及利亚问题,所以似乎很难以所谓的“客观”自诩,或者说很难采用“科学”的方法。于是我们决定只分析问题的一个方面,即选取一个被殖民者,表观他的反抗,这样我们就可以定义殖民制度,分析冲突的根源及其必然具有的性质。一言以蔽之,我们可以完整地再现某个暴动者的一言一行,但是,探究这些言行是否合法却是另外一回事。不过,我们的首要工作是赶在阿尔及利亚(或者法国)当局销毁这段历史的某些内容之前,在历史机构把这段历史存入电脑并彻底销毁之前再现它。

《阿尔及尔之战》,1966

选景的原则是看它是否切题,影片表现的不是法国人眼里的阿尔及利亚,所以我们的镜头里没有公路和学校,而是阿拉伯人眼里的阿尔及利亚,所以我们选择了兵营和驻军,它们把这个国家一分为二,一边住着生活富足的法国人,另一边住着处境悲惨的阿拉伯人。电影配音则遵循下列原则:有关殖民制度的镜头配嘈杂的声音和钢管乐;表现民族意识的觉醒则配以笛声。这种声音一开始很微弱,但越来越大,直至最后盖过俯冲的飞机的声音。

在拍摄希特勒时期的德国的时候,似乎只需要提一个问题就足矣,即德国是如何变成纳粹主义的?

问题的选择决定了拍摄的角度,所以我们既需要社会学的视角,也需要历史学的视角。

为此,影片的出发点是拍摄一系列证据证言,以阐明1933年以前德国人认同纳粹的过程及其后认同希特勒政府的过程,就像上述的阿尔及利亚一片一样,拍摄该片也是为了重现历史:鉴于让德国人对他们这段不光彩的历史发表看法十分困难,所以我们有必要在某些残存的证据被彻底销毁之前把它保存下来。“影像与历史”中的部分影片就采取了这样的拍摄方式。

有一些影片则侧重于展现某种角度的观察或者诠释,比如上述那部反映殖民地人民反抗的影片,或者反映美洲黑人问题的影片——在这部片子中,只有黑人才有发言权。还有一部影片是关于1914—1918年战争的,这部影片的拍摄方式就截然不同。

从某种意义上讲,它更像是一部年鉴派史学家的影片,是一个史学家把图象论点与文本论点相对照的过程。因为随着时间的流逝,我们已经有足够的时间来反思历史,所以在这里,我们把这种反思通过将文字史与影像相比照的方式表现出来。

文本是政客和所谓的战略家的一面之辞、而影像则是为这个被愚弄的社会所作的悲剧性的反注;何况,皮埃尔·戈日这类导演的影像,突破到了不具有历史色彩的地步,它能使我们超越影像本身,走得更远。马克思和从布洛克(Bloch)到布罗代尔的年鉴派史学家已经非常认真地研究过文字史了,因此我们在这里要做的就是努力超越表象和实际经验。

《手册》:

对历史进行全面追溯,这股思潮是什么时候开始的?

马克·费罗:

我认为这股思潮始于对思想与信仰的严重质疑,这是我们这个时代的一大特征,换言之,假设大转折是从赫鲁晓夫的那篇报告开始的,报告讲了共产党的运作并从官方的角度用马克思主义的观点对社会进行了分析。很快随着视听传媒的发展,就轮到非主流文化对传统知识与行为的合法性发难了。

视听传媒促进了信息的传播,而由此产生的两种文化的对照则暴露了个人或团体的言行不一,比如某位“左派”人物其实在家里十分霸道。越来越显而易见的是,统治者和审査者的一套说辞恐怕是为了掩饰其自身的腐败堕落。比如我们国家的国教大祭司米歇尔·德勃雷就是个伪君子,他不就是凭着弄虚作假的伎俩当选为印度洋行政区的代表的?

虽然这段思潮几乎怀疑一切,但是有一个结论却是不容置疑的,那就是,法西斯主义就是犯罪。但是没有人愿意正视这个问题。人们觉得,尽管这是不争的事实,但可能并没有那么简单。原因是,法西斯主义显然继续存在于我们身边的世界上,因此虽然持回避态度是有害的,但是似乎大家也只能如此,没有其他选择。

《拉孔布·吕西安》 1974

一般情况下,我完全赞成《手册》评论家帕思卡尔·博尼策对影片的评论,但是在《拉孔布·吕西安》一片上,我和他的看法却正好相反:我十分欣赏导演路易斯·马莱的手法,在我看来它不像维斯康蒂那么暧昧。马莱指出,一个像我们这样的社会,必然会产生拉孔布·吕西安那样的人,这真是一针见血呀!它质疑了所有对法西斯主义的一贯看法。这样有深度的分析应该发扬光大才对,可是谁会接马莱的班呢?

这类的尝试得到了热烈的响应,因为我们的社会特别渴望了解自己的运作方式,可是传统知识摆在那里,虎视耽耽地防止它这样做,然而历史应该给我们一个答复。可是,通常情况下,只为当局服务的历史仅限于——甚至打着科学主义的幌子——传播一些虚幻的美梦。它反对解释当下而且反对得过分了,致使社会学沦为了不切实际的空谈,这是事实。因此,当务之急是让历史学最终成为一门切实可以操作的科学。

《手册》:

面对这类文献资料,面对为了自己的目的而使用或独占这类文献的政治机构(政党),史学家应该扮演怎样的角色?

马克·费罗:

史学家的首要任务是向社会再现被政治机构所掩盖的历史真相。在我看来,向社会调查取证,倾听社会的声音,是史学家的首要使命。史学家不应该局限于査阅档案资料,而是要创建并丰富它们,比如拍摄、调查那些从来没有发言权、从来不可能为历史作证的人。

史学家还应该剥夺政治机构自封的垄断权,使自己成为惟一的史料来源。这些政治机构(政府、政党、教会或工会)不满足于统治社会,它们还试图成为社会的良心,史学家应该帮助社会识破这个骗局。

史学家的第二项任务在于比对各种历史言论,从而发现那些看不见的事实。幸运的是,年鉴学派和米歇尔·福柯都曾从事过这项工作。在我这方面,我则希望发现一些可用于分析当代史的方法。由于当代史留给我们思考的时间太短,所以研究起来比较困难,在这种情况下,我们曾经大力求助过电影,无论是故事片还是所谓的新闻纪录片。

事实上,我不认为各种类型的电影之间存在多少界限,至少在史学家看来如此。在史学家眼里,虚构的影片是和历史本身一样的历史。