文:甲鱼

编辑:乔乔

我们每天都在接收各种各样形式的信息,例如听觉上的、视觉上的、触觉上的等等。而大脑有时候会将一些信息进行整合,方便我们更好地理解。比如,视觉上看见的微笑和听到的笑声都表示了一种快乐的感觉。

但有时候,人们也可能会将无意义的声音和一些视觉形状联系起来。比如心理学中有个著名的

“douba-kiki”效应

。在听过大量的无意义音节发声/kiki/和/douba/后,成年人会倾向于觉得发音

/kiki/

的音节好像和一些

边缘尖锐

的图形联系起来,而发音是

/bouba/

的音节似乎是和一些

边缘圆滑

的图形联系的(你也是这么想的吗?)。这背后涉及到一些语言的学习(比如发音时的嘴型)和通感的机制(比如在爽朗的笑声和甜美的笑容之间建立联系;看这里了解一下什么是

通感

:

柠檬的香味是黄色的|气味和颜色的奇妙联系

)。

之前的研究者们在

4个月大的小婴儿

身上也发现了这样的一种“douba-kiki”效应,但遗憾的是,这种联结似乎并不是特别的稳固。那么,从婴儿到成人,小朋友是怎么建立、发展起来这样一种联结的呢?这种联结和呈现图案的一些物理性质有没有关系呢?

研究者通过一个简单的匹配实验探究了视觉形状的特征与这种联结的强度关系。

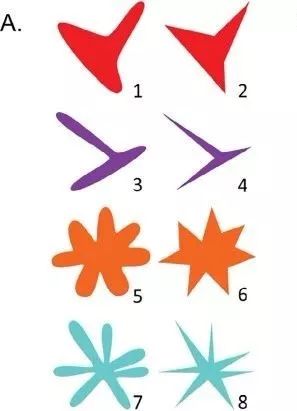

首先,研究者从视觉形状的尖锐程度、凸起的数量、凸起的大小三个方面,制作出了8种不同的图案(见图)。

接着,又从元音和辅音的角度设计了/baba/, /gaga/, /kiki/和 /titi/四种无意义的音节。

实验者分别邀请了两批被试参与两个不同的实验,他们从

6岁

的

孩子

到35岁

成年人

不等。第一个实验是呈现一个既定的图案后,先后播放事先生成的两个音节组合,让被试选出听到的哪一个音节和图片更匹配。另一个实验则是播放一个既定的音节,并同时呈现两个图案,让被试选择哪一个图片更贴合听到的这个声音。

将得到的选择结果分为6-8岁、9-11岁、12-17岁、18-35岁四组进行分析后,实验者发现:

1. 与年龄较大的儿童和成年人相比,年龄较小的儿童更注重

凸起的数量

,而不是形状轮廓的尖锐程度

2. 随着年龄的变化,形状的

尖锐程度

和不同

元音

联结的强度越来越大,也就是/i/对应着更尖锐的形状、/a/对应着更圆滑的形状轮廓。

原来,小朋友们已经形成了这样一种声音-形状联结,并且随着年龄的变化,形状的尖锐程度和不同元音越来越紧密联系在一起。但可能由于在小时候,我们的认知风格更偏向于从整体的线索出发(不理会细节,这样理解事情更加简单),所以6-8岁的小朋友就会将声音更多和形状中凸起的数量联结起来。

虽然这些实验得出了这样的结果,但“douba-kiki”效应本身还有很多有趣的问题,总得来说,它的奇妙机制仍然有待探索。

看到这里,各位家长朋友不妨问问自己的小朋友,听到以/i/和/a/结尾的声音时,是不是也觉得/i/会在脑海里形成了一个比较尖锐的形状呢?您可以让小朋友试着画一画“douba”和“kiki”分别都长什么样子~

本文参考资料:

[