某精神病院内,病人在室外的活动场晒太阳,聊天,活动身体(本图中病院和病人与纪录片《囚》无关)

《囚》以男子普民和其他症状明显的病人为重点,呈现了中国东北某精神病院C院重病病房的真实景象。

马莉希望,观者看到的精神分裂患者不再停留于这样的形象:服药后僵硬的身躯,呆板的行为,患病时谵狂的话语和暴戾的身姿。他们将回归常人,一个患有精神类疾病的常人。在这些冷静的画面里,相当多的出镜者既对他人造成伤害,也是“被侮辱与被损害的人”。

然而,让马莉觉得无解的是,清醒之后,他们又将再度陷入混沌的幻觉城堡,周而复始。“他们会因为疾病陷于癫狂,因为无法根治,他们或许将终身陷于其中,被反复折磨,找不到出路解放自己,也退不回原路明哲保身。”

3月下旬,纪录片导演马莉拍摄的《囚》在北京东郊放映,一百多名观众成为继柏林电影节之后,第一批看到这部影片的人。

《囚》以男子普民和其他症状明显的病人为重点,呈现了中国东北某精神病院C院重病病房的真实景象。影片总长5小时,看过却并不觉得冗长。没有拍摄者和拍摄对象的对话,也没有任何的解说,取而代之的是病人面对镜头的坦然诉说和相互交流。

片中的自然呈现来自拍摄者的耐心和长期的努力。“重症患者第一疗程往往需要三个月才有可能逐渐清醒,并接收到我的想法。因此那段时间我呆在封闭疗区,但并没有打开摄像机,我不希望我的拍摄具有任何掠夺性。我甚至不要求自己必须带一部作品出来。也许是我的心态让我能够更容易亲近他们。大多数情况是他们主动要求进入我的镜头。”

马莉希望,观者看到的精神分裂患者不再停留于这样的形象:服药后僵硬的身躯,呆板的行为,患病时谵狂的话语和暴戾的身姿。他们将回归常人,一个患有精神类疾病的常人。在这些冷静的画面里,相当多的出镜者既对他人造成伤害,也是“被侮辱与被损害的人”。

然而,让马莉觉得无解的是,清醒之后,他们又将再度陷入混沌的幻觉城堡,周而复始。“他们会因为疾病陷于癫狂,因为无法根治,他们或许将终身陷于其中,被反复折磨,找不到出路解放自己,也退不回原路明哲保身。”

怪圈

“医生,你给我加(药)量了。”微胖的普民刚一出场,便露出了一点反骨。

“你就吃吧,没错的。”对面的医生只管执行。

普民虽然接住了药片,嘴上却还坚持。“是药三分毒,我要找你们大夫。”

衬衣加毛衫显出他的公司人气质,初时说话不急不躁,尽量讲道理。和影片里其他出场者相比,他像是最“不该来此”的那一个。

在刹车片行业干了18年,普民厌恶那个屡屡“压迫”他的上司,萌生了辞职创业的念头。想建厂,可手头只有区区几万块。他的对策是,找风投,联系300个同学,希望每人能借他一万。他写了可行性分析报告,坐上飞机,一趟趟地从老家飞到其他城市,希望能筹到启动资金。

尽管看上去有些“头脑发热”,这样的故事在创业浪潮翻卷的今天并不太陌生。只是,好端端的工作不干了,家里的钱全花在机票上,普民的妻子认为丈夫着了魔,某天“以陪自己看病为由”,叫人把普民送到了精神病院。

被“架”到医院时,普民很是挣扎了一番,于是被送到一级病房——收治最严重精神病人的地方。医院的诊断:轻度躁狂症。

几乎所有初次来精神病院的病人都宣称自己没病,这却正好与精神病人患病的指征“吻合”。

他不服,一遍遍地和护士、医生申诉。他还跟医生说,我的妻子不能做我的监护人,医生说法律如此。

他觉得自己像个小白鼠。“我要做司法鉴定!”声音虽不高,语气里是满心的不甘。

答复是:“可以,出(院)去以后。”

他掉进无法自证的怪圈。“我是一个生命,一个鲜活的生命!不知道有病的究竟是谁?”

愤怒、充满怨气,泄气,隐忍,普民的心理在一点点变化。从宣称“出去后要办自己的心理医院”,到后来力图用好的表现来换得早日出院的可能。

一度,普民坚持认为自己根本没病。但数月过去,拿着医院给的躁狂症患者特征,一项项比对,他发现自己悉数符合。

“语言增多,联想加快,自我评价高,精力充沛。”自从有了一点“不合主流”之念,哪项不是事实呢?有了创业梦,思维自然比从前活跃。“这个社会,80%都是由小职员构成的,他们是基石。但得允许10%-20%的跳脱、挣扎出来。”

普民想挠挠那些在他眼中“沉睡的人”,却把自己挠进了出不去的怪圈。

影片拍摄过程中,适逢立法历经27年之久的国家《精神卫生法》颁布,其中最引人注目的莫过于,提出了对精神障碍者实行“自愿治疗”的原则。于是片子里常常看到,有病人说,到(2013年)5月就好啦。那也曾是普民通往外部世界的希望。然而,谁能决定病人出院,依然没有那么简单。

我们不是生活在被毁坏的世界,而是生活在错乱的世界,我们就像被遗弃的孩子,迷失在森林里。

马莉把卡夫卡的这句话放在了影片的末尾,她没有掩饰自己的动机。“权力这个东西非常可怕,所有的人都被桎梏在那里。不仅是精神病院里的人被套住,其实放到整个社会也是一样的,各种驯服。驯服太强烈了。但不是那么简单地去说这个东西黑暗不黑暗,它里面很多暧昧,像乱麻一样,令我纠结。”

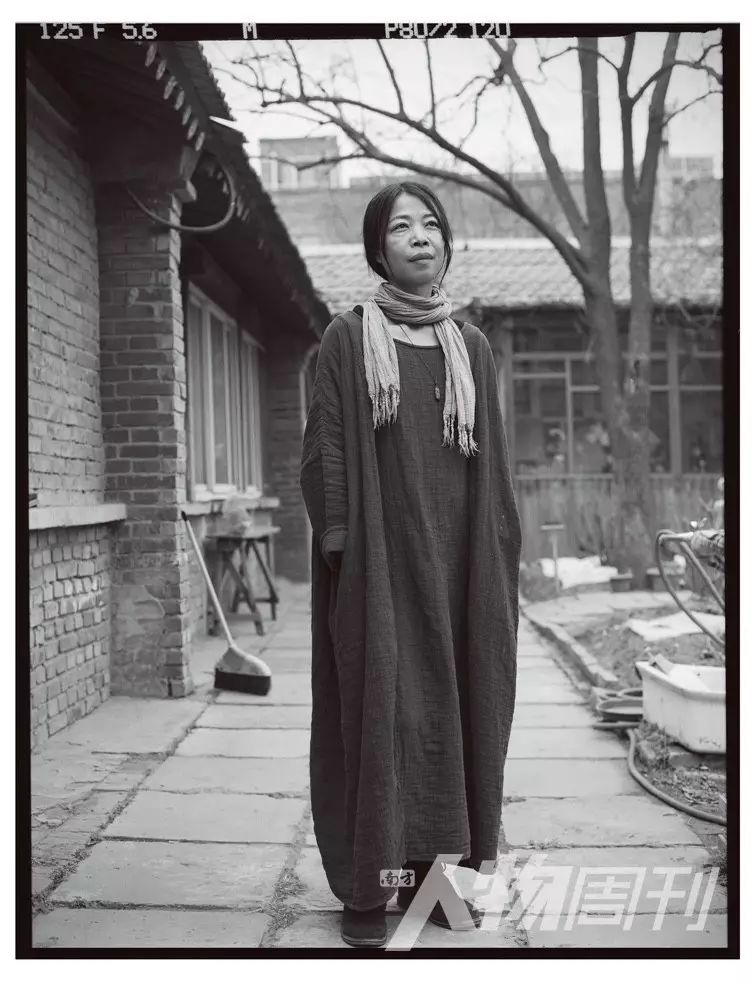

纪录片导演马莉 图/本刊记者 姜晓明

和病人待的时间长了,马莉难免会站在病人的角度看待问题。然而每每看到精神病人对无辜者造成伤害的新闻,她的心境又会相当复杂。

“比如说,这个人不能出去的原因,单是因为不能出院的禁令吗?还是很复杂的家庭原因、社会原因?一个病人出来之后,如果没有服药导致症状出来,又没有特别合适的监督机制,他对公共空间的伤害就相当大。”

普民和妻子会面,原本振振有词。当妻子哽咽着埋怨,“你算个男人吗?你有什么资格恨我?”一直耽于自己创业梦的普民,陷入了长久的沉默。

“外星人”

那么普民这种“被精神病”的案例,在精神病院里是怎样的存在?马莉感觉,因为观念冲突被家人强行送入院的,在省级以上医院还是极少数。北京安定医院医务处盛利霞处长说,这么多年,她只听说过北京回龙观医院有一例这种情况。“最后医生判定那个病人没病,送回家了。地方上,不好说。”

在国内,精神分裂症、双向情感障碍、抑郁、酒精中毒性精神障碍,排在重症精神病的前列。在马莉看来,大部分入院的重症病人,病情都很严重。镜头之下,我们发现了精神病范畴里不太为人所知的一些类别:

因为酒精而入院的人里,老秦可以和妻子好好商量换病房,但只要喝多,会将两把刀架在女儿身上;比他更严重的二杆子,没法自理,不停地对受雇看护他的小梅说“弄死你”。

有人不能控制性欲,嬉皮笑脸地冲医生说,“护士怎么不来了?我硬,难受。”十多岁的学生穆纳,每晚的睡觉问题最让陪护的母亲犯愁。他的眼睛直盯前方,不和母亲对望,说话时声音轻得如同一根针掉地:“我心难受。靠一下。”妈妈让他躺下,他拳头攥得死紧,头一下下往下落,也不敢实实靠着枕头。

有点类似的木僵症患者晓乐,没法行走,终日不语,扶起来时整个身子如同一摊沉沉的泥浆,只能被医生扶着上轮椅才能出门。“太老实了,都不会挣扎了。”和暴躁失控的病人相比,这算幸还是不幸?

妄想型的病人大明总以为大脑有人监控,在家里翻柜子,各种衣服、表壳、亮的东西都不能要,撇了好几万(家什)了。“媳妇砍我30刀。我老幻听。这病就怕你这玩意儿(摄像头)。我不杀人。不敢脱衣服,脱了他们能看见我。唉,你说,咱们是不是外星来的,小布什不是上月球卖土地吗,咱们是不是从那儿给撵下来的?”

但从头至尾,影片里几乎没有病人狂怒、打架、撞墙、歇斯底里的画面——那些世人惯常以为的精神病人的形象。

马莉并非没有遇见这种场面,但她有意识地把它们摒除在成片之外。

她承认,进医院之前,自己对精神病人持有偏见。“这些偏见是我误以为正常的常识带给我的。待了之后,想法改变,所以我也在拍摄素材上做出了取舍:发病后的张狂,用得非常少。因为这不是他们的常态。他们的常态是由病和药物处理共同决定的结果。我希望有更多的人知道,这些重症精神病也是有正常期的,是可以恢复理性的常态,他们可以很清晰地认识自己,知道自己的疾病,然后去感受生活。我觉得我的片子比较接近他们整体的形态。”

《囚》剧照,精神病院像与世隔绝的存在,多数病人不知自己将在其中待上多久 图/栗宪庭电影基金提供

影片里,病人大段大段的交流与独白中,常常透出一份对世界万物的犀利审视与“超脱”:

科学解释不了,就说你有精神病。

我回来(再住院),因为没吃药。他们没回来,因为他们吃药了。

奔财,奔色,是病。不奔,也是病。

他们医生有病吗?从辩证的角度来看,他们也是不正常的。

这些“金句”往往引来观众会心的大笑,和“哇塞”的反应。

“精神病人真的常常会迸出比一般人更多更高明的‘哲思’吗?”以精神病学里“天才多是精神病人”的理论,貌似可以做出这样的结论。

马莉却近乎无情地打破了观者的这种主观断想。“不是他得了精神分裂症或者什么,就变得更加聪明,或者变得像个思考家一样。这些话,其实太普通了。还是因为,当我们听见说这话的人是一个分裂症患者,他就显得高级了,或者这事儿因此反讽起来。”她既不愿受众将病人视为癫狂者,也不希望大家想当然地对他们过多附会和想象。

倾诉

每个病人的疾病成因,是精神科医疗领域的问题,不是马莉关注和探究的对象。她只是把镜头放在那里,静静地听他们诉说。但一年下来,她却成了病人们最为信任的一个倾诉对象。

按摩师小邢样貌清俊,说话抑扬顿挫。这个父亲早逝的单亲孩子刚刚而立,却像经历了沧桑的几辈子:

父亲一死,我琢磨,干啥都一样。没意义。

(室友:你没学业不成啊。)

(叹气)我现在恐惧结婚,成家。家庭太难融合了。

我爸怎么死的?男的嘛,有钱就找外遇。他也不过是个沙场的厂长。年纪轻轻的,被(外遇的老公)找上门来捅了刀子。

我学了十多年中医,可按摩把我的手搞脏了。

以前我是个一清二白的小少年。现在奸懒馋滑坏,坑蒙拐骗偷,全学会了。

这些事他说起来没有太多耻感,倒有点卸下包袱的轻松。“我没有倾诉对象。现在可以堂堂正正做人了。”蓦地,又突然感慨起来,“其实单亲孩子都挺正常的。因为看到了太多的不好,所以心中有完美的好。”

这是全片里,小邢惟一一次眼睛红了。

不感慨的时候,小邢其实有点活泼。他拜了墙那边一位叔辈的病友老黄作师傅。“他可厉害了。”

“厉害”的老黄吸了大半辈子的毒。烟,果子,各种K粉。最熟悉的还是“麻古”。

母亲死那年,老黄在长江路上卖衣服,“上道了。”最早拿酒来戒毒,二锅头。一副“什么歌都唱”的好嗓子,吸成了烟嗓。

他喜欢过跳舞、游泳。戒毒之后一次去舞厅,跳着跳着闻到味儿了,搞了200片麻古。叼着烟点火,抽完,“脑袋炸开了一样”,送进医院时,他一丝不挂。

“牙全没了,不想活了。”他耍钱,家破人亡,孩子照顾不了。“自己的坟头自己哭。”他全明白。可进精神病院,该怎么着还怎么着。”

爱写诗的老魏,没有这些个跌宕起伏。因为父亲被认定国民党特务,“狗崽子,黑五类”的帽子扣在头上多年摘不下来,他习惯了抬不起头。有饭吃就够,他对单位一直没辞他,还开给他2000块的工资怀着感激。

“我没有友情,男女友情都没有。就像一滴水,一颗沙子那么平常。就爱作诗,画画,平生无所求,无所为。”深夜里,坐在吸烟室的地上,头发斑白的老魏对着马莉说完了自己的一生。末了,他说了句“谢谢”。

马莉并不觉得被“禁锢”的经历让这些人看透生死。但她同意,精神病院只不过是外部的一个投射,所有问题在这个城堡一样的地方显得格外清晰了。“不单是老魏,小邢,说二人转段子的老头儿,基本上每个人都能投射出外面社会的骚动。第一对夫妻为什么有(“开放病房50块一天住不起,单位不要你”)这样令人沮丧的对话,你可以看到外部社会对他们的挤压,生活的压力是巨大的。”

如若马莉没有说明,他们都有犯病发作的情形,恍惚间会觉得,自己不过是看了一部中国当下边缘群体的私人口述史。何况,“正常”和“非正常”,孰能分清呢?

“拍摄时你如何把握对他们的同情心?”

“同情是难以避免的,如果没有这一点,我可能不会完成这个片子。我的问题是在于,你同情什么?就像老魏说,如果你没有经历过这些,同情有什么用呢?”

温暖

“吃药了!吃药了!”

影片里,C院的医护人员像“赶羊”一样将病人们集合到一处。为了识别病人是否遵照医嘱吃了药,医生会捏病人的脸,抓他们的手,看看是不是藏着药不吃或少吃。

“XX,你看谁吃完药往回走!不吃药?不吃药给你上一级绑!”在强调服从这点上,精神病院和军队颇为相似。

对待重症病人,吃药是最主要的治疗方式。“在重症病房,说服病人如何顺从医生的治疗,坚持去服药,最终能管理自己的症状,不犯病,或者是少犯病。这是医生最主要的工作。针对心因性疾病的心理辅导这些,则在门诊病房完成。”北京安定医院医务处处长盛利霞说。

某精神病院内,每次发药,护士必须看着患者服下(本图中病院和病人与纪录片《囚》无关)

对普民进行会诊时,医生判断他是否有病的依据,一是看是否有符合疾病的特征,再就是看他是否能承担社会角色(如雇员、丈夫、父亲等)所赋予的社会功能。

“看起来他好像也没有什么不正常。”两个实习大夫对主任提出疑问。

“躁狂症的一大特征,就是能引发他人的共鸣。”主任回答。

与医生的“按章就诊”相比,病人之间的互助天然地更活泼和有情感互动。如何“唤醒”木僵的晓乐,连主治大夫都没什么辙。室友彪哥一遍遍地给他喂牛奶,逗他说话。喂着喂着,晓乐居然“扑哧”,笑了。

“彪哥,有才!”医生心服口服地打趣。

小邢讲完他的沧桑前半生,身旁的病友没人指摘他一句。室友老张悠悠地唱起了《三套车》:

小伙子你为什么忧愁

为什么低着你的头

是谁让你这样的伤心

问他的是那乘车的人

马莉承认,这家医院对病人的治疗有些“滞后”。但她并不希望观众对医院形成“不负责任”的印象。比如那位主任,每年在该市做一个儿童自闭症的筛查,筛查的过程是“非常严谨、非常好”的。从这个角度看,马莉又觉得她是特别好的一个医生。

拍摄时赶上C院正好开始新一轮的医生招聘。没人来应聘。

“病区那么大,他们只有四个主治医生,但实际上那个名额根本招不上来人。你看到片子里的护士不太粗暴,但他们也没有经过特别的培训。往往是因为,一般卫校毕业的孩子要进公立医院很难,精神病院比较好进。”马莉说,病人无法回归到社会,这里头有很多的问题。比如社区医院,是否可以在症状不重的时候接纳他们?大部分中国社区做不到。家庭能不能接纳?“看影片时,你觉得能接受。当你的身边真正出现这样的病人,没准就不能。”

误读和不解其实在首映现场就发生了——不时爆发的哄堂大笑,让同为纪录片拍摄者的郭睿既不理解,也深深难过。“如果说后半场,因为有些病人口里说出了诗歌、二人转,有一点幽默和自我调侃的意味,这个笑声还勉强能接受。但前半部分,明明看来就是展现病人的悲剧现实,感觉那些笑的人把他们当成了笼子里的动物。”而导演马莉的回应是:笑,总归是人的权利,“但我自己,是不会笑的。”

解惑

影片的最后,胡子拉碴的普民到护士站找医生,得到的依然是“等着吧”。从走廊返回病房,他的脚步,看起来蹒跚得如同戴着脚镣。

马莉没有透露普民的结局。“比较可悲的是,你觉得他出来好受吗?离婚?没有,都不想吧。他也没有他想的那么坚决。”

“他也会反思自己?”

“反不反思一切都变了,你进过这个地方,也没(办法)隐瞒这段经历。一切都变了。”

对于马莉自己,拍摄《囚》和其他的纪录片,也改变了她的世界观。

原本在电视台的她,却从未进入过所谓的编制。“现在我也没断了跟他们联系,需要经济收入来拍摄其他东西的时候,可能也会接几个活儿,但绝不会被拴到那里的。”

她素来关注极端环境下人的处境。2007年,受高群书的建议,马莉深入到海拔4500米的高原藏区,将镜头对准位于四川石渠的世界上海拔最高县城的寺院——色须寺。纪录片《无镜》通过五个喇嘛、一个天葬师和一个还俗僧人的讲述,记录下了高原上人们独特的生活经历和精神信仰。这也成为她困境三部曲的开端。

回想起十年前,马莉说高原反应没有那么重,但也不轻。常常从一个院子走到另一个院子,就会喘得不行。吃的也不习惯。这种艰难的感觉是漫长而细微,包括不允许进经堂的女性在一个藏传佛教地要经受的考验,她用智慧和坚韧一点一点克服了。

在北京,她认识了上访村的出租店主老郝。因为丈夫被扣上反革命的帽子,从1977年开始,老郝上访了三十多年。出生在第一次来京上访路上的女儿,遂得名京生。这也是马莉第二部困境纪录片的片名。在外人看来,《京生》是一群偏执的人,做着一桩看似偏执的事。老郝说,“我的一生都埋葬在这里。”而京生却怨怪母亲连累了自己和下一代。“人活一辈子究竟为了什么?”

马莉敬佩这些人历尽人生冷漠残酷之后依然牢牢坚守质朴与善良,但也痛恨他们“粗砺的言词中流露的短视与懦弱、苦难无法得到消解后蔓延的偏激与固执,穷途之中选择方式的莽撞和自戕”。

至于《囚》,原本是因为《京生》当中的一个采访对象G。

学美术的G年轻时参加高考,画了一张很“异常”的画。老师说他精神有问题,就被贴上了精神病的标签,就业、结婚,全受到牵连。G希望去精神病院开一张没有精神病的鉴定。但开了鉴定之后,依旧没有人相信他没病。他决定离开生养自己的村庄,却遭遇各种不顺:在煤矿工作,被压断了一条腿,老婆跑了,妻离子散。

那一年G在小旅馆里喝闷酒,想起自己悲惨的人生:如果没有“被精神病”的事件,他的人生会怎样?恰好边上的房间来了一个人去上访。他于是他就来到了北京的上访村,想把自己的冤屈诉出来。奇妙的事发生了。

“G穿着中山装,挂了一支笔,形象还可以。他就在大厅里转的时候,突然有一个老太太就抓住他,让他帮她写状书,他就说行啊。他本来就是想帮她一下。写完之后,老太太给了他五块钱。他突然意识到,在这个地方,他不仅能获得尊严,而且能获得经济来源。但他立案的话,需要有一个理由。所以他起诉的是如果没有高考的制度,他可能不会陷入这种窘境。但是他们乡镇那边,只要他来上访,就占了一个名额,总是要想办法把他接回去,每年都要来回几次。而我感觉他在那边还是挺快乐的。结果有一天听说,他得病,人没了。”

马莉一直忘不了这个故事,直到认识C院的人,拍了《囚》。

她并不想把苦难和泪水、不公或荒谬记录进她的影像来博取怜悯然后激发呐喊;也并非猎奇,来勾勒一个被大多数人遗忘或者从来不曾知道的,供自我或者他人作为饭后的谈资。“如果因为故事因为情节而爱上拍摄对象的不幸,那么记录将失去全部意义,我宁愿选择放弃。”《京生》如此,《囚》同样如此——在成片问世之前,她从未抱着肯定会做出片子的想法。

马莉家的平房坐落在偏僻的京城东郊。院子里,最打眼的是给儿子的彩色攀爬架和小摇椅,一个花沙发之外,徒剩光秃的枝丫和无人打理的菜地。“(当初租)这么大,其实也没什么用。”她淡淡笑着。她的先生丛峰也是纪录片导演,因为罹患胰腺疾病,脸上还粘着打点滴的胶布。

马莉话不多,罩在棉布长裙里的瘦小身子越发显得孱弱,绵柔里的坚强却不难察觉。能够沉下心十年拍摄三部超长的纪录片,并且不寄望于获得收益。这样的人,似乎是没太多的纠结?不然也很难坚持到今天。

但她说,“我哪有那么厉害啊,我时时刻刻都被很多事情困扰,很多欲求当中,比如,我拍纪录片,也做不到那么的纯粹。为生活,为小小的梦想挣扎,各种摇摆。单身的时候,说走就走,说拍就拍,当你有家庭你就会想着让步,又会焦虑下一部作品。总是不停地有难题出来。当你有时间要拍那些片子的时候,你要想着去筹钱。”

说归说,她并没有觉得自己有多难,反而是拍摄的人给她力量。“我很难想象,如果我进入到那样一种极端的困境当中去,会做什么选择,我会放弃还是坚持。比如说,置身于病症当中,我恐怕都做不到他们那样,所以说到同情这个词,我何来同情呢?从另外一个角度来说,同情自己还差不多呢。”

(本文中提到的C院、被拍摄者名字皆为化名,感谢栗宪庭电影基金的大力帮助)

本刊记者 邓郁 实习记者 张宇欣 曹颖

编辑 郑廷鑫 [email protected]