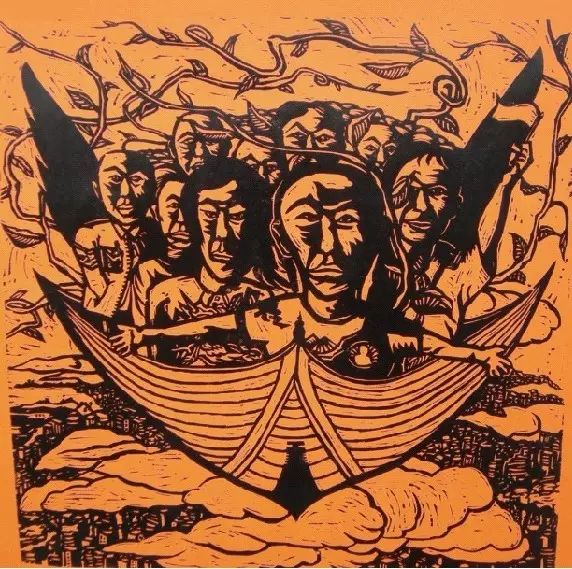

这两天上映的国产动画电影《大护法》,又引起了不少关于乌托邦的讨论。今天请罗神聊聊这个话题 ,求粉丝们支持~

▽

当代意义上探讨乌托邦和托马斯莫尔时代已经有很大区别了,托马斯莫尔将乌托邦的存在性强调为“封闭”,但是在我理解中更多理解为与现世世界的隔阂,从而在新的处女地重构一种政治生态。按照《中世纪的秋天》等专著中对于这套观念的审查,整个中世纪中期到人文主义传统之前,是某种“悲观”和“崇高论”的政治思维方式,将对于某种秩序或者不成文约定的背后看做一种对于公共价值的实践(无论是勃艮第的宫廷礼仪还是骑士道德),而悲观却在于这种公共价值构成应然世界本身在现世是不可实现的。这种行动的道德(Morale en action),从初期宫廷文化诞生初期将这种看起来精致的形式作为生活方式的艺术化,在到后期成为对人类理性能力建构秩序的自信,在这个艺术尚未晦涩难懂的时代,从风俗脱胎成所谓的“修养”。

而乌托邦,就成了这样一种政治浪漫主义的终极想象。

但这其实已经显示了乌托邦论述中两个世界的分野,在乌托邦这种政治浪漫主义的文本中,现世是悲观但是具备所有内容的,而乌托邦往往是形式化的总和,而对于后者的想象就呈现一种机缘论的局限性。这个总和包括一切行动的道德,从政治神话到美学,最后到技术和大众娱乐。而这一切在布洛赫的论述中,属于提前定位在生活和文化中的所有内容。但就个人而言,更多是形式,

乌托邦实际上是笃信某种公共价值的情况下,从价值流出一种生活形式,整个内容其实是保证这个形式和秩序的稳定,内容本身其实并不重要。

从某种基础,无论是行为学基础还是认识论基础,去

推导一个社会生态的应然状态在整个哲学史中是常见的做法

,无论是理性与社会契约论,灵魂类比和柏拉图理想国,自然目的论和亚里士多德的城邦,还是黑格尔与市民阶级。而乌托邦在20世纪开始被众多人视为一个可怕的事情,

也许起源是波普尔的《开放社会及其敌人》

(我一般别称,《炮打柏拉图--波大爷的一张大字报》),不如说是一种焦虑。

这种焦虑就是“资本社会中,个体性缺失的焦虑”。

波普尔对柏拉图的批判在于,柏拉图用某种正确的思维开了极度错误的药方,乌托邦的社会工程,相对于零星工程(piecemeal program)更强调一种整体性,庞大的社会机构规制社会的发展,其正当性来源于防止社会衰亡并引导一个理想的生活方式,而对于社会的改造是完成态和某种伪理性主义(苏格拉底被认为是一种谦逊的理性主义,柏拉图反而被他视作曲解者)。贡斯当将古代人的自由定义为基于共同体道德的自由,而将现代人(他那个年代的现代人)的自由归结为商业帝国时代的个人自由,这是一个重要的分野。

但是,这其实并不完备,从作为后世的人来看,对于个体这个概念,我们起码还能看到

现代性崛起之时,工具理性的崛起和规制社会的降临。

但是贡斯当其实给了我们一个提示,

资产阶级与个人自由的捆绑其实核心点是财产权和私有权所有制

,而个人自由在此处作为公共价值并不是标准未完成态的,它依然是系统性的,从原有生产关系中脱出一个新的社会共同体形式,并且强调了理性,自然权利和财产交换,从某种角度来说,

这种“反乌托邦”的变革冲动某种程度也是“乌托邦的”。

而反乌托邦其实起码具备两个传统,首先是现代性问题探讨中,从福柯《规训与惩罚》,马尔库塞等人开始,到丹尼尔贝尔或图海纳等人关于“规制社会”的探讨。这一路其实更多讲到是资本社会发展到晚期,控制和规制方式被隐藏,公共价值被生产,生产方式规制到生活的方方面面并控制文化产出,阶级矛盾被掩盖,廉价工业品同化生活方式和追求的一种社会状况。类似于天天把你捆绑play和强行灌面面药,更类似于“驯养”。而这路批判的“乌托邦”实际上是资本社会发展后期一种自身和自身异化后的状况。《美丽新世界》某种程度算是这一路。但是问题在于,在异化前,我们是否真的如同田园牧歌一般,而我们又如何去扬弃。我们看透了消费主义和媒介控制,

但

反抗方式显然不是我们不买买买和不看电视不上网就

可以了

,新世纪我们依然需要一种总体性构想。

另一路人恰恰反过来,就如同我刚才提到波普尔一样,从直觉情感下,英美社会(包括部分左派)对于苏维埃的敌意(当然欧陆左派大多不然)。

波普尔极端去强调柏拉图“理性直观”和“开放的理性”之间的差异,实质上是某种对于社会机构本身的焦虑

(在《1984》里可以看到),机构为了维持稳态,大量的控制和暴力机器突出就成了这些人想象中的乌托邦最不合理的地方。未完成态的契约社会,在20世纪的思潮中被视作一种新的个体自由诠释方式。右派对权威性和机构天然拒斥,但是却混杂了进步主义者对于“行动社会”的论证模式,将某种良善社会的实现期望,从政府那里转移到社会行动体这个主体上来,从未完成态走向改良,这算是他们想象的一种社会运作方式。这其实算是英美世界二十世纪朴素政治思想的一种奇异性。社群主义守门老大爷瓦尔泽在川普上台的时候,提到对于美国左派运动成果的保存和社会行动的持有,其实也是这样一种模式。

然而从某种角度,这依然是乌托邦的。相对于某种带有整齐话语的总体性设想,波普尔“谦逊的理性”实际上是某种此岸的经验主义信条,相对于美善一体的总体理性,这种信条式的经验片断背离了诸如美丽、整体、活力和完美等存在的象征形象,然而只有借助于这些其形式才能在后面被肯定。经验片段的重组其实相当于取消了托马斯莫尔的两个世界区分的“乌托邦”论,但是在反乌托邦的同时又塑造了一个基本的想象,即存在未完成状态下随时可以改良并且符合政治直观的政治社群。正如波普尔自己写的那样:

“我们自己承担自由的历史的责任。...我们承担起创造我们生活的责任,唯有我们的良心才能对我们加以裁决。”

“尽管历史没有目的,但我们能够把我们的目的赋予其上;而且,尽管历史没有意义,但我们能够给予它以意义。”

噗┑( ̄Д  ̄)┍,与其说他是取消了他口中历史主义的意义,不如说他认为人本身即是历史,这个角度的逻辑预设,即使用来反乌托邦,自然也是“乌托邦”的。

请注意,我在上文用的词语是“乌托邦的”,细化这个词的话,我们可以考虑杰姆逊的那种分法,不过我或许比他显得更细节。

在我这里乌托邦被分为三种东西,“乌托邦的冲动”,“乌托邦的愿景”,“乌托邦的”三者。

一个一个来,“乌托邦的愿景”。首先乌托邦愿景是模糊不清的,一个只能用抽象公共价值描述的完成态世界。而这个描述,甚至极化了托马斯莫尔那里的“隔绝”,如同某种现代性的灵知主义一般,沃格林将这种东西称作彼岸的神秘理想降临到此岸,于是在这种思想文本中现世是污浊不堪的,并且应然世界与现世之间没有桥接点的,

更没有任何对于现世社会的经济基础分析。成了“我认为这个世界就该怎么样”的政治撒娇。

这种乌托邦愿景如果转换成变革行动就成了列宁吐槽的小资阶级空洞的政治理想一般。甚至极端化。就如同《大护法》里面部分觉醒的花生人准备干掉吉安,却陷入某种极端的变革狂热,开始针对异己,从初期的觉醒走向瘟疫。

而反过来就更恶劣,如果这种思维成了妥协者维护现状的方式和剥削者所做的政治方式,就成另一个花生镇而已,吉安主义者们构成的世界,每个人似乎都做自己该做的事情,但是整个事情就错了。东西方社会对于地狱的描述其实都有类似的结论,地狱的问题不是有多么困苦,而是“无明”或者Ignorance(祁克果),本质上是你压根就觉得某种属于地狱的行事法则就是对的,即根本恶。

然后我们在聊一些积极的方面。

然后是“乌托邦的”,资产阶级对于个体性消失的焦虑无论是非统治阶级对于晚期资本社会机器中“驯养”和“隐藏手段的控制”的担忧,或是个体对庞大的政治机构的担忧。其实你在试图消解总体性的同时,其实也无法避免总体性。伦理学和哲学的探讨很多时候是对于道德判例,道德直觉等东西去个体化的归并,我们消解某种总体性道德,必然预设一种新的共同体前提。这种共同体的前提,用阿伦特的话语来说是在非世界性的个体和世界性的集体之间去桥接一个连接点,这其实是大部分政治构想的由来。

然而,当个人时间和历史分歧之间的张力,以及由连续不断的瞬间组成的日复一日的生活,使得我们依然要允退回到集体空间的时候,资产阶级式的“个体性”某种程度上就已经死了。科幻小说中,《米盐年代》中不断转世重生,一次又一次寻求机缘性的政治可能性;《盲者之国》里面政治漩涡和交替中,乔作为游离者无力,现实中我们在大部分政治反抗中实现的也是总体性的构想和组织。

于是我们与其去过度强调“个体性”这种概念,不如重读马克思“人本质上是一切社会性的总和”这句经典论断。过度强调个体性概念就如同观念论时期过度强调“真实/非真实”的分野。

其实我们在用个体性反对总体性的时候,同样反而犯了波普尔自己提到的一个错误——假设了某种“衰亡史”

,在柏拉图那也许是从形式之一到诸理再到灵魂和城邦的流出,在此处就成了个体性被不断折磨到死亡的流出。