本文摘自北京大学出版社八月份出版的新书《香港电影:额外的维度》,这本书侧重关注香港电影自20世纪初诞生以来,为世界影坛所瞩目的那些关键性因素,比如南北方的交流、特殊的电影类型、杰出的电影作者、边缘的电影风格等等,呈现出非同一般的香港电影景观。

还能找到对香港电影工业中的重要导演进行了作者论分析,从早期的胡金铨和李翰祥,到新浪潮时期的徐克、许鞍华、谭家明,第二次新浪潮的王家卫、罗卓瑶,以及吴宇森、杜琪峰、陈果和陈可辛等,是了解香港电影不可或缺的一环。

扫描文末二维码,可以直接进入虹膜微店购买。

在短暂的演艺生涯中,李小龙(Bruce Lee)切中了东西方文化的共通点,并以此将二者联结起来。遍观香港电影史,能做到这一点的,恐怕找不到第二个人。他是香港电影最有力的形象大使,也是一个体现了东方文化,并被西方所接纳的样板。

如果再找其他的例子,与李小龙类似的现象,便要数日本电影界的早川雪洲(Sessue Hayakawa)及三船敏郎(Toshiro Mifune),但这两人的受欢迎程度远不可与李小龙同日而语。

李小龙

李小龙的成功源自他的武打动作,亦即他的独门功夫——“截拳道”。李小龙的身体技艺为其形象的跨文化接受打下了坚实基础,不过,令他蜚声国际影坛的却远不止于此。

李小龙于1973年暴毙,这使其成为一个传奇,更使其获得世界范围内的推崇,这也暗示了他的形象中有某种共通的东西。一百个人心中就有一百个李小龙,但真实的李小龙究竟是怎样的?

20世纪50年代末以来,“邵氏”与“电懋”对电影市场的掌控日渐稳固,并且开启了一个迷人的片厂时代。这两家片厂巨头都有着各自的合约明星及导演,在推动香港电影业发展的同时,也令观众受益。香港的片厂时代,大体与中国在国际上遭受孤立的时期相重合,但20世纪50年代初期“左”“右”角逐的局面,则被包装精致、逃避现实的娱乐类型所取代。

这两家片场巨头精于制作史诗片和爱情片,江山美人的故事被不断搬上银幕,皇帝和妃嫔要么重振倾颓的朝纲,要么任由其衰落。这种影片表达了一种抽象的民族主义(或文化民族主义)的观念。

在20世纪70年代,李小龙的影片继承了这一传统。功夫片尤其有利于表现这种抽象的民族主义。功夫片中的英雄具有共济会式的(Masonic-like)精神,他们重拾由令人敬畏的少林高僧及其弟子奠定的传统,立誓反清复明。功夫高手为了某项事业而战,试图重新恢复汉族政权的尊严。

他们的信条是:中国人应该仰首挺胸,而非在外国人的镇压面前耻辱地低下头。中国在很长一段历史时期内被外国侵略者瓜分、占领这一事实,加剧了中国人“低人一等的情结”(inferiority complex)。这种在外国人面前绝不低头的症候,透露出李小龙的民族主义精神。

李小龙个案的特别有趣之处在于,他的国际影响力似乎与他所坚持的“中国性”(Chineseness)并不矛盾。关于李小龙,东方崇拜者与西方崇拜者的看法大不相同,差异的中心便是李小龙的民族主义。对很多外国观众而言,李小龙的民族主义是不切实际的。

美国人对李小龙的崇拜在于,他以自己的武术技艺反抗种族主义。罗伯·科恩(Rob Cohen)的《李小龙传》(Dragon: The Bruce Lee Story,1993)引人入胜但略显简单化,正如这部李小龙的传记片所显示的那样,在美国,白人针对亚洲移民的种族主义是一个重要的母题。

《李小龙传》(Dragon: The Bruce Lee Story,1993)

至于有关李小龙哲学观念的其他细节,该片也有所涉及,如李小龙(由夏威夷演员贾森·斯科特·李[Jason Scott Lee]饰演,与李小龙无亲属关系)被表现为服膺中国的迷信,被某种宿命般的命运所束缚,要摆脱它,需要八卦符。

李小龙被噩梦所折磨,在梦中,他总是与一名全副武装的骑士(显然象征着死亡)交手。在结尾的高潮段落,李小龙在一片中式墓园(他自己的墓地就坐落在那里)与死亡骑士过招,更像是转移人们对其子李国豪之死的注意力(李国豪1993年在一部影片的拍摄现场意外死亡)。

《李小龙传》(Dragon: The Bruce Lee Story,1993)

民族主义作为构建李小龙性格特征的框架,与李小龙试图赢得公众的认可有关,即亚洲人也可以融入美国社会。然而,正如《李小龙传》所展示的那样,对观众最具吸引力的,仍是李小龙的功夫及其理论,这也是李小龙哲学的重要组成部分。

李氏哲学的另一个组成部分,则是其性吸引力和极具魅力的个性,在其香港时期的影片中,正是这一与排外色彩无关的内容吸引了西方观众的注意。

英国批评家托尼·雷恩认为,李小龙的自恋比他的民族主义更加鲜明可辨。对西方而言,李小龙是一名自恋的英雄,他令东方文化更易于理解。对东方而言,他是一名具有民族主义情绪的英雄,令亚洲文化的某些方面被世界所认可。这两种观点似乎是对立的。

自恋或许是李小龙形象的一个方面,外国观众通过这一点可以理解东方式的动机和行为,但这无法完全解释李小龙对于华人观众的吸引力。对他们而言,李小龙的自恋是绝不向外国人低头的一种表现,它鼓励角色在功夫片中采取行动捍卫民族尊严。

李小龙几乎是通过展示自己无所畏惧的面孔(和身体)来表明中国人无需再忍气吞声。功夫技艺需要运用力量和身体。于是,自恋便与李小龙塑造身体外表的冲动相一致。

华人观众为李小龙的形象感到骄傲,他的形象所投射的是具有男性气概的武术高手,而这一地位的获得,源自“传统”的技艺。他们清楚地知道,李小龙的功夫并非依赖超自然的力量或特效。他们从中国历史的各种版本及传奇中得知,这种技巧可以通过身体锻炼和严格的训练获得。

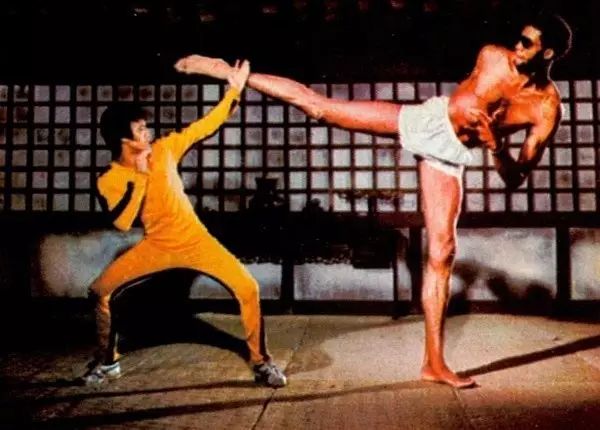

这一依靠演员自身身体技艺的原则,被诸如成龙等武打明星所继承。《猛龙过江》(1972)中的一幕描述了功夫训练和戒律的首要原则:李小龙在古罗马竞技场与查克·诺里斯(Chuck Norris)决斗之前,先进行一番热身准备,他放松肌肉,活动关节,伸手触摸脚尖。此举是为了表明李小龙是一名经受严格训练的、货真价实的功夫高手,而非动作片导演凭借想象创造出来的人物。

《猛龙过江》(1972)

但是,李小龙不只是一名杰出的武术家,他的功夫技艺远不只是依靠身体的力量。他一心获得成功的愿望和功夫哲学,促使他由美返港,由此开启了他作为一名功夫明星短暂但引起轰动的职业生涯。

他返回香港的这段传奇(他对失去好莱坞电视剧《功夫》[Kung Fu]中贵祥/凯恩[Cain]一角倍感失望,并且意识到种族偏见仍旧统治着美国电影界),成就了他在香港主演的前三部影片独特而经典的地位。

看到这些影片中的李小龙形象,华人观众意识到,他以功夫技艺实现自己的目的,足以令华人引以为荣。他鼓励华人坚持自己的身份和文化,绝不在耻辱中低头或丢脸。

《唐山大兄》(1971)是李小龙在好莱坞遭遇挫折后饰演的首部由香港制片公司(“嘉禾”)制作的影片,从表面上看,该片是一部剧情简单、素质平平的动作片。

李小龙饰演的郑潮安是一名初到泰国小城的中国移民,与一群海外华工一道受雇于一家冰厂。影片的主要情节是郑潮安的工友相继失踪,他随后展开调查,卷入了与冰厂老板(韩英杰饰)的冲突之中,后者因其贩毒行径被工人发现而杀人灭口。

《唐山大兄》(1971)

李小龙的武打动作显示出自然但规整的风格,刻画了一个被暴力所界定的角色。然而,郑潮安不仅仅是解读李小龙功夫技艺的一个密码,他是一个技术全面的人物,无需李小龙作过多阐释,便可引发观众的同情。

郑潮安对武力的运用遵循着良心的原则。他脖子上戴着一条母亲送的玉质护身符,提醒他不可滥用功夫。只有当暴徒扯断项链、打碎护身符时,郑潮安才亮出功夫。

郑潮安是这样一个角色:只有出于某种原因,他才被迫使用武力,换言之,他在诉诸武力时师出有名。不论是好是坏,这一原因大都基于民族意识,力图将影片中的华人塑造成有尊严的、受尊敬的、有荣誉感的角色。《唐山大兄》通过李小龙所传播的这一讯息而获得意义。

《唐山大兄》(1971)

在下一部影片《精武门》(1972)中,李小龙对这一问题做出了最为有力的表述。该片为李小龙提供了一个非常丰富的角色,他饰演的陈真是一名具有爱国情操的青年学生,一心要为师父复仇,并重振精武门(位于上海的日本势力范围)的雄风。

陈真的师父霍元甲被敌对的日本武术门派暗害,在霍元甲的追悼会上,日本人向精武门发出挑战。通过一名谄媚的中国翻译,日本人羞辱霍元甲的弟子,他们挥起一面写有“东亚病夫”字样的匾额,问精武门中是否有人敢应战。陈真接受了挑战,只身潜入虹口道场,将日本人打得人仰马翻。

《精武门》(1972)

在陈真这个角色身上,李小龙一改《唐山大兄》中乡巴佬的形象。他是霍元甲的五弟子,在师父死后,他是同门中唯一希望动用武力的一个。为了报仇,他冒险违背精武门的信条,即强调只有为了国家——而不是好勇斗狠——方可使用武力。日本人的挑衅令他忍无可忍,并促使他采取行动。

《精武门》令人着迷的部分原因,在于陈真克制自己的愤怒,以便运用各种致命的功夫招式(如重击、踢腿、出拳)将其释放出来:这真是动作与意图的完美结合,他的招式优雅、简练,具有风格化的特征。

《精武门》(1972)

陈真的两难之处在于:为了复仇,他可以随意滥用功夫技艺,打得对手血肉横飞,抑或是仅仅为了取乐;但具有讽刺意味的是,正是这种对武力的“滥用”成就了陈真的正义感。

影片结尾处,陈真遭到上海警察的拘捕;但是,一群聚在门外、要求维护殖民地司法体系的外国人对他报以嘲笑,陈真冲向他们,在他们举枪射击的一刹那腾空跃起,画面在此处定格,陈真成为一名为民族事业而死的烈士。如果需要证据来表明激发了李小龙形象的民族主义,那么请看影片结尾的这个定格镜头。

《精武门》(1972)

陈真还被表现为反抗列强对半殖民地中国的侵略:除了对羞辱精武门弟子的“东亚病夫”牌匾,他还对挂在公园门口的“狗与华人不得入内”的牌子表示愤怒。几个日本人提议,如果陈真肯像狗一样在地上爬的话,他们可以把他带进公园,结果陈真痛打日本人,并将这块牌子踢得粉碎。