◇

摄影师杨抒怀

的父亲。

2015年7月22日,我永远地失去了父亲;2016年年底,女儿的出生让我成为了父亲。两年间,生命在我的生活中各自来去,癌症夺走了父亲,让我对死亡有了更深刻的思考,女儿的降临让我体验到身为人父的责任与担当。我更理解父亲的时候,他却已不在人世。我开始整理父亲留下的东西,在遗物中重述父亲的一生。对我而言,这是一次对父亲迟来的亲近,和对自己小小的救赎。

我是一个没有了父亲的人

摄影

/杨抒怀

撰文/杨抒情

编辑/迦沐梓

冰冷物件背后是对生的渴望

冰冷物件背后是对生的渴望

消化科,28床,父亲的手环。每天,父亲手上都要带个病人手环,上面写着患者的信息。这根手环如同一个沉重的枷锁,将父亲与正常人区分开来。走在路上,父亲总会把它往衣袖里面藏。

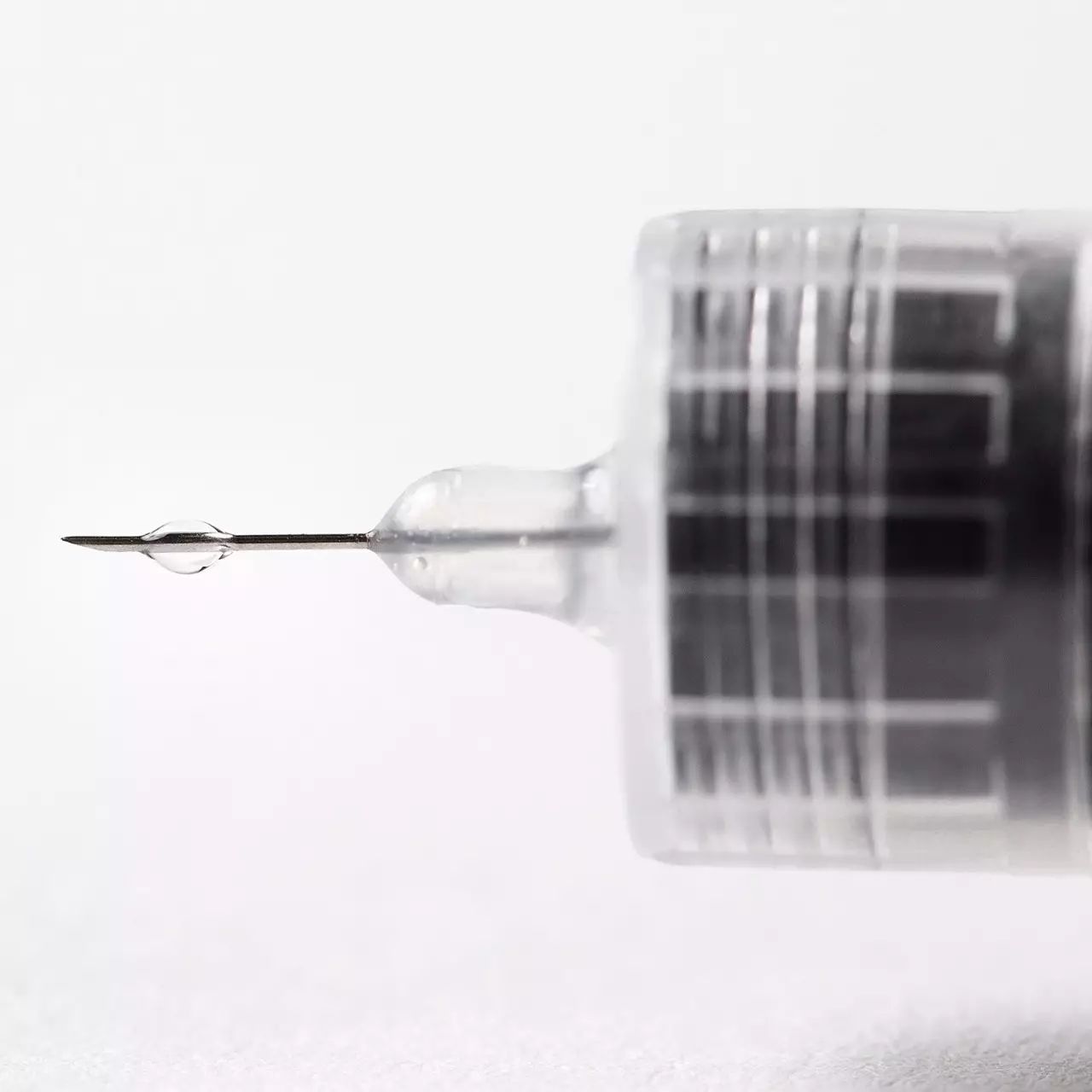

因为患有糖尿病,

父亲

每天都要控制饮食和糖分

摄取

,甜的东西不能吃,米饭只能吃一小碗,肉也不能大口吃。每次家人都会在医院买针头和胰岛素,在家时父亲总是低着头,捏起肚皮上的一层肉,在离肚脐三指的距离进行注射。后来,家里人也学会了注射。

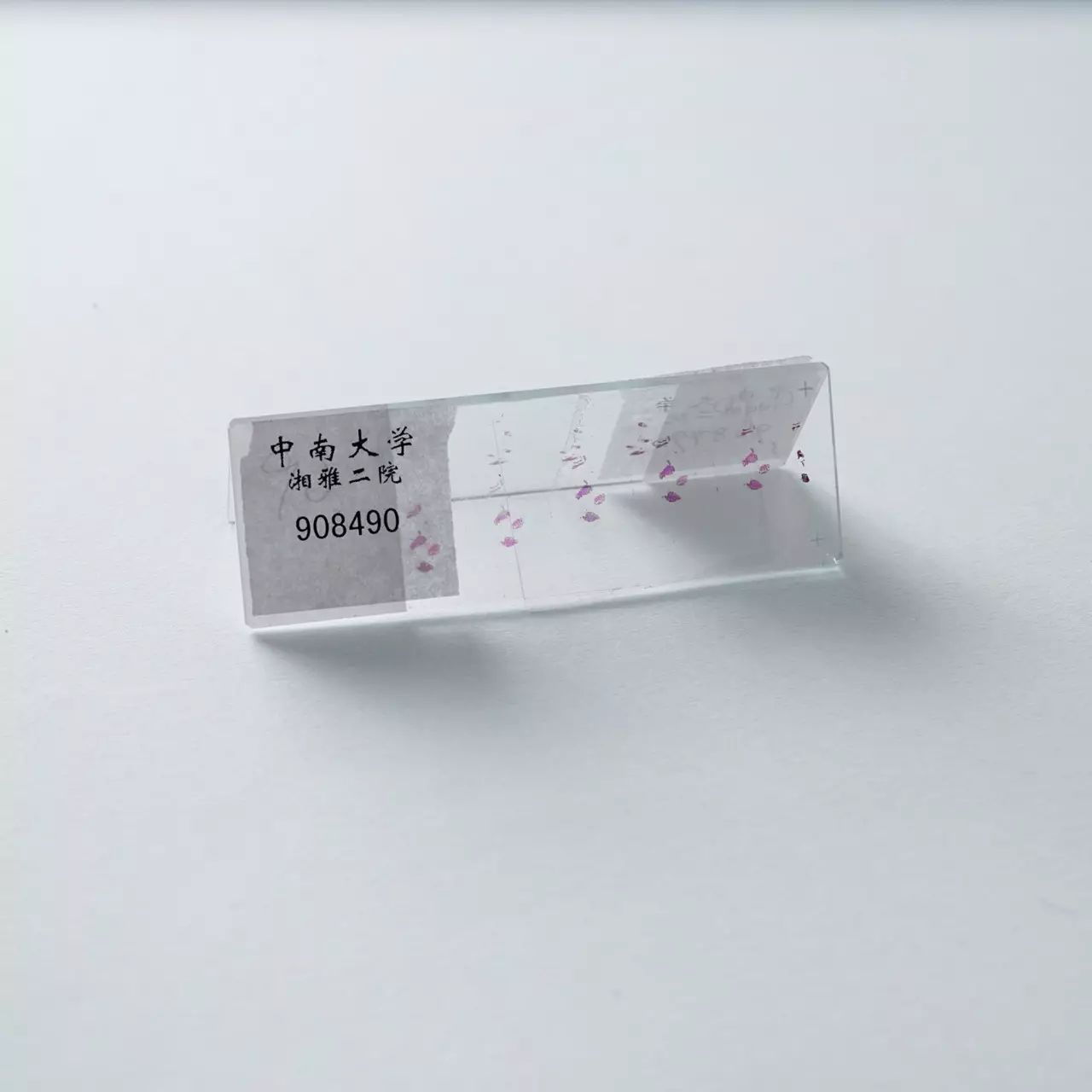

编号908490,这是父亲在湘雅附二医院的住院编号,也是他火化后唯一存留的有DNA的物品。最初,父亲在老家被查出疑似有肿瘤,家人始终不相信,便带着父亲到樟树、长沙做了病理切片,直到看见病历本上写着刺眼的“食管Ca”(食管癌),我们最后一丝的侥幸也落了空。但当时父亲的身体已经承受不住手术,我们最后选择了放疗。

编号908490,这是父亲在湘雅附二医院的住院编号,也是他火化后唯一存留的有DNA的物品。最初,父亲在老家被查出疑似有肿瘤,家人始终不相信,便带着父亲到樟树、长沙做了病理切片,直到看见病历本上写着刺眼的“食管Ca”(食管癌),我们最后一丝的侥幸也落了空。但当时父亲的身体已经承受不住手术,我们最后选择了放疗。

父亲放疗用的衣罩,医生会在第一次的放疗前把它做好。患者躺在

放疗室

,医生拿着模型,将它按在患者身上完全贴合,直到模型

塑型

。一个人的生命,所有的一切,在这是都被裹挟在一个小小的模型里。

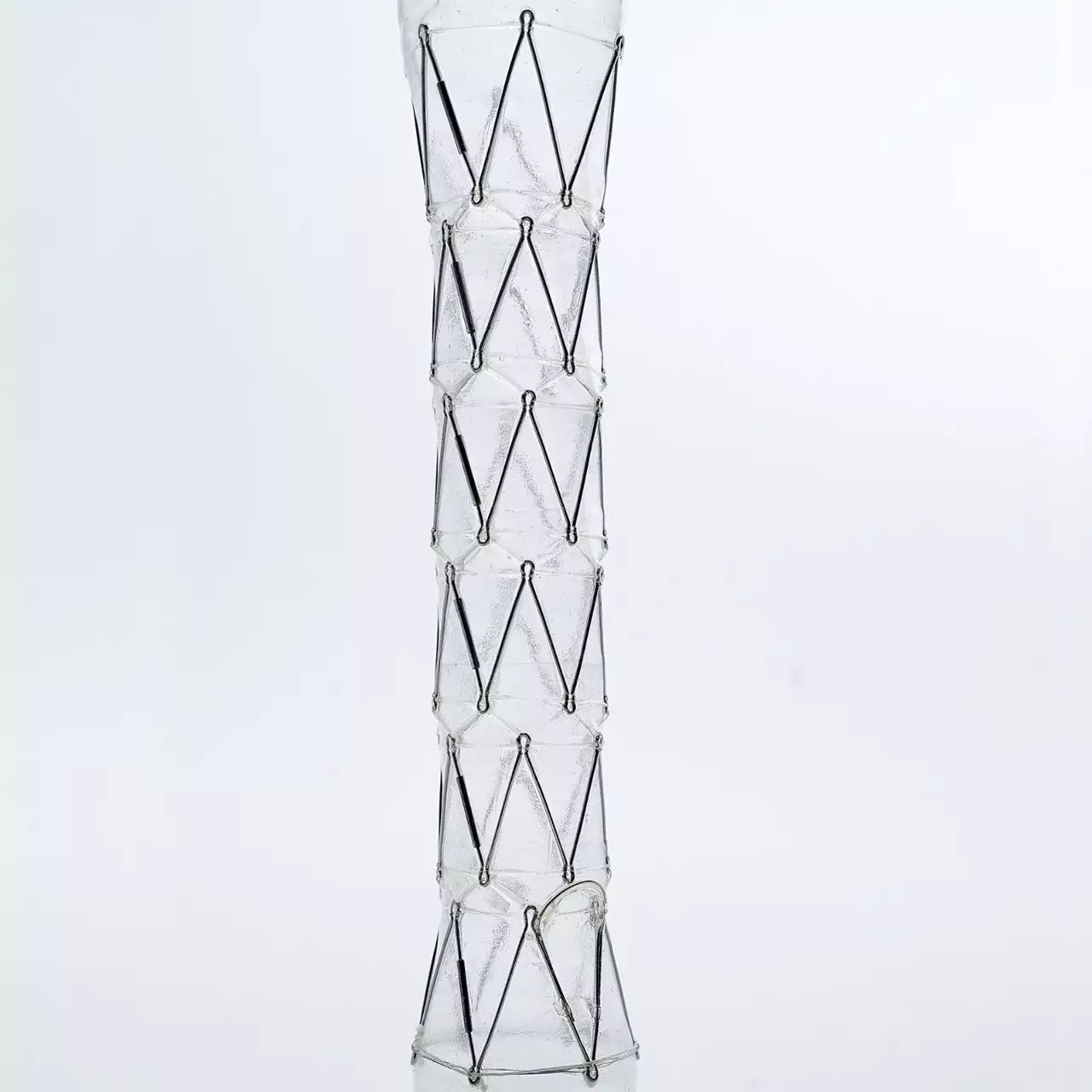

医生给父亲做了食管支架,这是一根维持生命的通道,父亲每天从嘴里吃的东西都将通过这个管道,把营养输送到身体里。父亲放疗后肿瘤并没有缩小,还引起了一系列的并发症,每天胸口都隐隐作痛,连喝粥都变得难以下咽。后来肿瘤挤压了支架,新的支架又被植入。

医生给父亲做了食管支架,这是一根维持生命的通道,父亲每天从嘴里吃的东西都将通过这个管道,把营养输送到身体里。父亲放疗后肿瘤并没有缩小,还引起了一系列的并发症,每天胸口都隐隐作痛,连喝粥都变得难以下咽。后来肿瘤挤压了支架,新的支架又被植入。

几次化疗后,父亲瘦得只剩骨头,每天胸闷喘不上气,需要戴上氧气罩辅助呼吸。戴

着氧气罩的父亲额头像个干瘪的橘子皮,眼睛也耷拉下来,和年轻再也沾不上边,更准确地来说,离死亡越来越近。

父亲用自己的皮囊活着,戴着面罩拒绝死神,也是为了活着。

几次化疗后,父亲瘦得只剩骨头,每天胸闷喘不上气,需要戴上氧气罩辅助呼吸。戴

着氧气罩的父亲额头像个干瘪的橘子皮,眼睛也耷拉下来,和年轻再也沾不上边,更准确地来说,离死亡越来越近。

父亲用自己的皮囊活着,戴着面罩拒绝死神,也是为了活着。

这是父亲遗留下来的贴身物件,他临终前穿的衣服,上面依然留有父亲的气息,这让我们每次摸到它,都觉得他还在。有人会说,这是迷信,但对我们来说,这是一种寄托。

这是父亲遗留下来的贴身物件,他临终前穿的衣服,上面依然留有父亲的气息,这让我们每次摸到它,都觉得他还在。有人会说,这是迷信,但对我们来说,这是一种寄托。

我的

父亲

我的

父亲

年轻时的父亲很帅,光洁的额头下有一双有神的眼睛。他在家里排行老三,上面有两个哥哥在家务农。原本

父亲

也该按部就班地延续下去,但有一天他拿着锄头在地里劳作,听到别人说“就这点出息”,好面子的父亲气不过,丢下锄头读了书。他要离开这座小村庄,走到外面去。

那时候的他怎么也想不到,几十年后的自己会患上癌症。

一个病历本

一个病历本

父亲年轻时是村里有文化的人,

1980年中专毕业后被分配到临江镇姜璜中学,成为一名人民教师;1985年被调到临江乡文教组。

和爷爷一样,父亲当了十几年的语文老师,教案里整整齐齐地写着每一课的重点和讲解。

父亲一辈子写了很多字,改变了很多学生的命运。然而,

他

的命运,却被医生写的病历本改变。

二胡、鱼钩、照相机和轮椅

二胡、鱼钩、照相机和轮椅

父亲是个才子,不打牌不赌博也不爱出去交际。年轻时读书、写文章、

拉二胡、

钓鱼、摄影、吹口琴,一切都符合那个时代对于文青的期待。

父亲是个才子,不打牌不赌博也不爱出去交际。年轻时读书、写文章、

拉二胡、

钓鱼、摄影、吹口琴,一切都符合那个时代对于文青的期待。

这是放疗十次后的父亲,人已经变成了皮包骨,脸上惨白没有一丝血色,

下床活动要人抱着,出去散步也要用轮椅。

父亲的爱好搁浅了,他已再也没有多余的力气。

父亲,母亲

父亲,母亲

父亲和母亲是通过媒人介绍认识,

以前听人说父亲的眼光很挑,以他当时的条件很多人都想嫁给他,他却选中了母亲。不过

他们从不提起这段往事。

母亲是个善良的女人,独立有主见,说话做事干净利落,家里大大小小的事情都是她张罗;而父亲在我的印象中严肃、不苟言笑,还有几分书生气。

父亲和母亲是通过媒人介绍认识,

以前听人说父亲的眼光很挑,以他当时的条件很多人都想嫁给他,他却选中了母亲。不过

他们从不提起这段往事。

母亲是个善良的女人,独立有主见,说话做事干净利落,家里大大小小的事情都是她张罗;而父亲在我的印象中严肃、不苟言笑,还有几分书生气。

父母亲

总会因为生活的小事而吵架,三天一小吵,五天一大吵。俩人脾气倔,总要争个输赢不让步

,上一秒还在吃饭,下一秒就开始拍桌子摔碗。可

争吵打架几十年,最后还是母亲守护在父亲床前,直至最后一刻。

母亲在省会南昌陪父亲治病时留下的字条(左)。那段时间,母亲陪父亲辗转各大医院,四次签下病危通知书。除了癌症,父亲还患有肝硬化、糖尿病。他在放疗期间又犯了一次肝昏迷,这是他刚被抢救过来后进行输液调理(右)。母亲一直在旁边喊他,可他听不见。每天,母亲守护在病床前,一日三餐、取药、守夜、清理大小便......

临终前,父亲流了泪,“跟你母亲发了很多脾气,让她受了很多委屈,这辈子最对不起的人,就是你母亲。她是个好女人”。

母亲在省会南昌陪父亲治病时留下的字条(左)。那段时间,母亲陪父亲辗转各大医院,四次签下病危通知书。除了癌症,父亲还患有肝硬化、糖尿病。他在放疗期间又犯了一次肝昏迷,这是他刚被抢救过来后进行输液调理(右)。母亲一直在旁边喊他,可他听不见。每天,母亲守护在病床前,一日三餐、取药、守夜、清理大小便......

临终前,父亲流了泪,“跟你母亲发了很多脾气,让她受了很多委屈,这辈子最对不起的人,就是你母亲。她是个好女人”。

父亲最后被葬在了爷爷奶奶的墓旁边,周围是黄土花生地。清明、冬至、中元节,母亲会提着一大袋纸钱、扎好的“金银珠宝”,还有父亲生前最爱的酒去看他,上坟时总会把他走后发生的事情说给他听,“你儿子儿媳给你添了个孙女,女儿工作也还顺利,你在那边不要挂念,要多保佑我们;不要省吃俭用,钱不够花了要告诉我

;

等哪天我老了,你要把我收了去…….”那一天,看着母亲的背影出现在山上,突然觉得天地好大,母亲一个人好渺小、

好

孤独。

父亲最后被葬在了爷爷奶奶的墓旁边,周围是黄土花生地。清明、冬至、中元节,母亲会提着一大袋纸钱、扎好的“金银珠宝”,还有父亲生前最爱的酒去看他,上坟时总会把他走后发生的事情说给他听,“你儿子儿媳给你添了个孙女,女儿工作也还顺利,你在那边不要挂念,要多保佑我们;不要省吃俭用,钱不够花了要告诉我

;

等哪天我老了,你要把我收了去…….”那一天,看着母亲的背影出现在山上,突然觉得天地好大,母亲一个人好渺小、

好

孤独。

家的意义

家的意义

临江镇古城路

10

号,这是我们家住了近

20

年的老房子,一幢三层高的小楼房。

房子是

1987

年

父母亲举债建的,

铁门早已生锈。一楼是客厅、厨房和书房,

二楼是三间卧室,

三楼是父母的小花园

。就是在这个房子里,

装满了我和家人一起吃饭、看电视的时光;装满了夏天躲书房看书、吃冰棍的凉意;装满了台灯下做家庭作业的身影和

停电时在楼顶打地铺、数着繁星睡着的乐趣

……

离开家后,我再也没有见过那么美的夜空。

这块牌匾是当时从不管家里事的父亲亲自挑选,挂在新家的客厅,上面写着很常见的“家和万事兴”,这是他的愿望。

父亲的遗像摆在客厅,每次回老家吃饭,我们都要给他添上一碗。这是规矩,生前如此,死后亦然。不记得在哪里看过一句话,“人不过就像韭菜,割了一茬,又长一茬。”所有人在安慰别人时,总会告诉你,“忘掉那些痛苦的事情,时间会治愈一切”。在父亲走后的两年时间里,我们努力尝试着忘记。可不得不承认,一场癌症不仅带走了父亲,也把痛苦和思念永久地刻进我们的人生。

父亲的遗像摆在客厅,每次回老家吃饭,我们都要给他添上一碗。这是规矩,生前如此,死后亦然。不记得在哪里看过一句话,“人不过就像韭菜,割了一茬,又长一茬。”所有人在安慰别人时,总会告诉你,“忘掉那些痛苦的事情,时间会治愈一切”。在父亲走后的两年时间里,我们努力尝试着忘记。可不得不承认,一场癌症不仅带走了父亲,也把痛苦和思念永久地刻进我们的人生。

父与子

父与子

父亲走后一年,老婆给家里添了个女娃。那天晚上我

一直在想,

如果

父亲

在该有多好。这是他生前唯一的遗憾。当我抱着娃娃,突然明白了作为一个父亲的责任和压力。

父亲走后一年,老婆给家里添了个女娃。那天晚上我

一直在想,

如果

父亲

在该有多好。这是他生前唯一的遗憾。当我抱着娃娃,突然明白了作为一个父亲的责任和压力。

他走了,不会再回来

他走了,不会再回来