本文首发于公号“

理想国imaginist

”,经原创作者授权转载

在东京某处的大楼里,藏着一个传奇的编辑部——《生活手帖》编辑部。

和普通的编辑部不同,这里不一定给编辑配办公桌,但是有大型实验室、厨房、洗衣室;编辑写稿子只是基本功,端茶倒水、打扫卫生是日常工作,测试商品更是家常便饭;这里的人不仅要有过硬的眼力,还需要极强的心理素质,和越挫越勇的精神……

更“要命”的是,这里还有个令人“闻风丧胆”的主编——花森安治!

50年前,24岁的大学毕业生唐泽君有幸入职生活手帖社,等待他的将会是什么呢?

在这个编辑部,有新人熬不过三天

本文摘自唐泽平吉 著、 张逸雯 译

《编辑部的故事——花森安治与》

01. 相遇花森安治

1971年,深秋,正是家家户户开始生炉烤火的季节。

我在生活手帖社的面试中,第一次见到了主编花森安治。

哎?真的假的?!

真的是他?不得了呀!

不敢相信眼前坐着的是花森安治本人。在丹波的山里长大的我,当时心里发出这样的呼喊,一时激动得语塞。

一直以来,我脑中对花森安治的想象……是昔日著名的演员宇野重吉。

该让真人登场了。

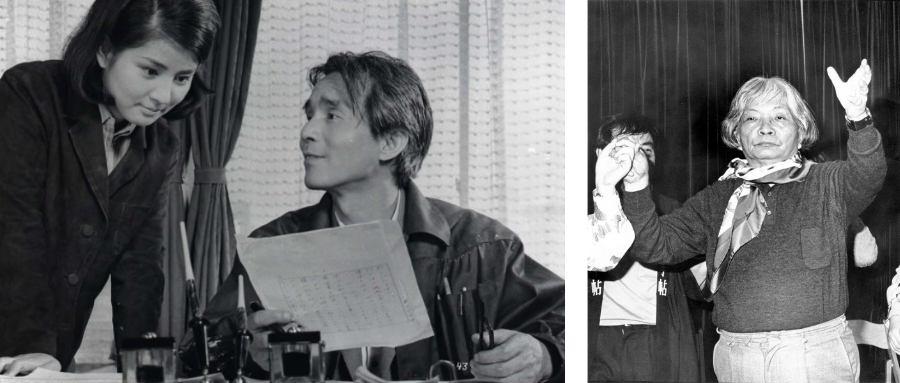

(理想VS现实)1966 年,森村桂以在生活手帖社就职期间的经历为原型的小说《或许是我的错》,被日活电影公司翻拍成电影。电影中,扮演主编的就是宇野重吉(左图)。

“简直叫人大跌眼镜。明明是个男人却烫了个卷发,但面相又粗犷得很,只能用不可思议形容。”

说这话的是默片时代知名的评论员,后来活跃在演讲台上的德川梦声先生。如今,烫发早已不算什么稀奇事。最形象的是扇谷正造先生给花森安治起的外号——银座的哥斯拉。

花森安治被撞见一身妇人打扮

抛开第一印象,在我日后目睹花森安治从早到晚工作的样子之后,他的形象渐渐深入我心。这是一位无法用一页履历来概括的奇男子,气场逼人。

02. 成为弟子也不轻松

1972 年 4 月 1 日,春天姗姗来迟,早晨的空气仍然透着几分寒意。

作为生活手帖社编辑出勤的第一天,我没有选择一身正装,而是穿了一件棕黄色的毛衣和一条浅灰色的长裤,这种装束更符合工作在第一线的编辑。

在此之前,我曾特意去研究室询问第一天出勤需要做的准备,被告知着装自由,自己需要准备拖鞋和茶杯,编辑工具则慢慢备齐就好。

“顺便给你一个我个人的忠告……”社里负责对外谈判的大畑威先生突然带着意味深长的笑容对我说,“你应该已经听说,主编花森先生是个怪人,可以说是天才的特质吧。总之无法用常识理解的事情不少,你最好有思想准备,毕竟有新人撑不过三天就辞职了……总之,保重身体。”

上午九点,编辑部所有成员在二楼的“大型厨房”集合。这里可谓编辑部的心脏。

《生活手贴》部分封面,均出自花森安治之手

首先是社长大桥镇子女士发言:“从今天起,这四位年轻人将与我们共事。《生活手帖》创刊已有二十三年。如今,在创刊当时出生的人也将加入我们,成为战友,我很感慨。一本杂志在不登广告的情况下走到今天,非常不易,今后也要继续努力。我期待新人能创造未来,请加油。大家也请多多指教。”

接着是主编发言。屋子里的空气瞬时凝固,每个人都屏息凝神。

“创造未来太夸张了,最多是助推一把的角色吧。这份工作没法混日子,这应该都不用我说了。我要提醒你们的只有一件事,就是这一年里,不要问我‘为什么’。

在这里从早到晚工作一天,你们想问为什么的地方,必然数不胜数。但不要问我。要是一个个回答你们,我就不用工作了。要是都能说明白还好,但有些东西无法言传。所以,想问为什么的时候,先自己思考。过一年总能明白。就这个要求。”

原来这就是花森安治。正如我已打过的预防针,这段欢迎新人的发言也不走寻常路。用拳击术语来说,就是刺拳。

大桥社长问 :“需要让大家分别做自我介绍吗?”

花森安治答 :“没那个必要,也不可能全部记住,纯属浪费时间。四位新人自我介绍一下就够了。”

简直冷酷无情。四位新人于是在紧张的气氛下做了自我介绍。

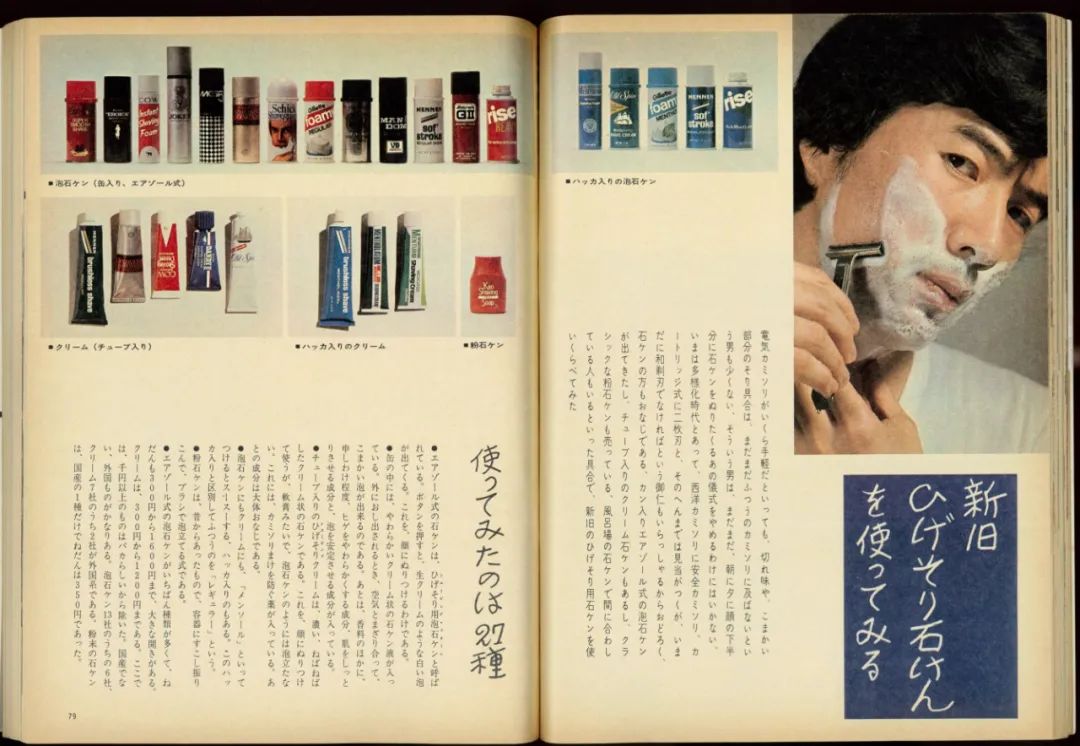

1977 年第 2 世纪 48 号中的新旧剃须膏测评。师父事前明明跟我笑眯眯地保证“脸不登,就到胡子部分为止”,最后还是被他骗了。

四位新人做过自我介绍后,社长的妹妹、编辑部主任大桥芳子女士还是征询了花森先生的意见:“新人们的座位怎么安排呢?”

“用不着安排什么位子。你们应该知道,编辑中有所谓desk(日语中类似编辑部主任)一职,这么叫就是因为他们配有办公桌。不管是在报社还是出版社,一般的编辑哪有什么座位。没桌子就不能工作的编辑,本来就不合格。”

又被说得哑口无言。这就是花森先生欢迎新部员一贯(计划好)的方式吗?再怎么不注重形式,这场入社典礼也太凄凉了。

入社后,我们新人一直没有什么具体的工作分配,每天像在研究室里乞讨似的,到处转悠,询问“有没有什么能帮忙的?”谁让我们既没自己的办公桌,也没有座位呢。

03. 生活手帖社的常识

从一早的入社仪式,到结束时的强行命令,这一天真是五味杂陈。未想到第一天就连迎几个下马威。

“在这里,每天的当班编辑要为大家做晚饭。你从下周开始轮,值日的那天也要做饭。大家一起吃完晚饭再继续工作,是这里的习惯。……加班在这里是家常便饭。不过,对公司来说是没有加班的概念的,毕竟也不存在打卡制度。杂志每个月必须按时发行,也就是有截稿日期,所以工作优先。”

收到这番通知,老实说,我非常吃惊。自己的晚饭竟然要轮流做,这独特的社风我闻所未闻。更惊奇的是三十多人的编辑部,居然几乎都留下吃过晚饭继续加班。原来《生活手帖》是这样做出来的,这的确不是一份轻松的工作。我终于认清了现实。

生活手帖社里没有员工守则,也没有严格的劳资对立关系。“守护生活”是整个编辑部的共同目标。花森先生所言“在只有三五十人的职场制定规则,是对在这里工作之人的侮辱”,便是生活手帖社的常识。

就像前文所说的,平时的晚餐由当班编辑负责,大家在研究室一起用餐。但每逢完成校对的时候,双月刊的杂志编辑每两个月会有一周的空闲期,那周不用做晚饭,大家可以提早回家。但即便这种时候,花森先生也不回家吃饭,会喊上单身的编辑一起外出就餐。

但是,所有人都对此避之不及。

“有人一起去吃饭吗?”

当花森先生发话时,公司里已剩下不到十人,单身的更是一只手数得完,而我“荣幸”成为其中之一。

要说察言观色,我确实很不在行。

“唐泽君,你总能去吧?”竟被花森先生直接点名,本能地抵触……

然而不记得是哪次,仅有一回把花森先生惹怒,也是在被他喊去吃饭的时候。

“如果我喊你们去吃饭,就排除万难跟我走。这不是向我提问的好时机吗?不知道这是难得的机会啊?过来!”

一阵暴怒。但当时大家都差不多回去了,对着总是“错失良机”而被剩下的我开火也未免……

据说入社的新人在第一年里基本都会瘦几斤,只有我反而长了五公斤。简直,太失策了!

04. 三张桌子与三种工作

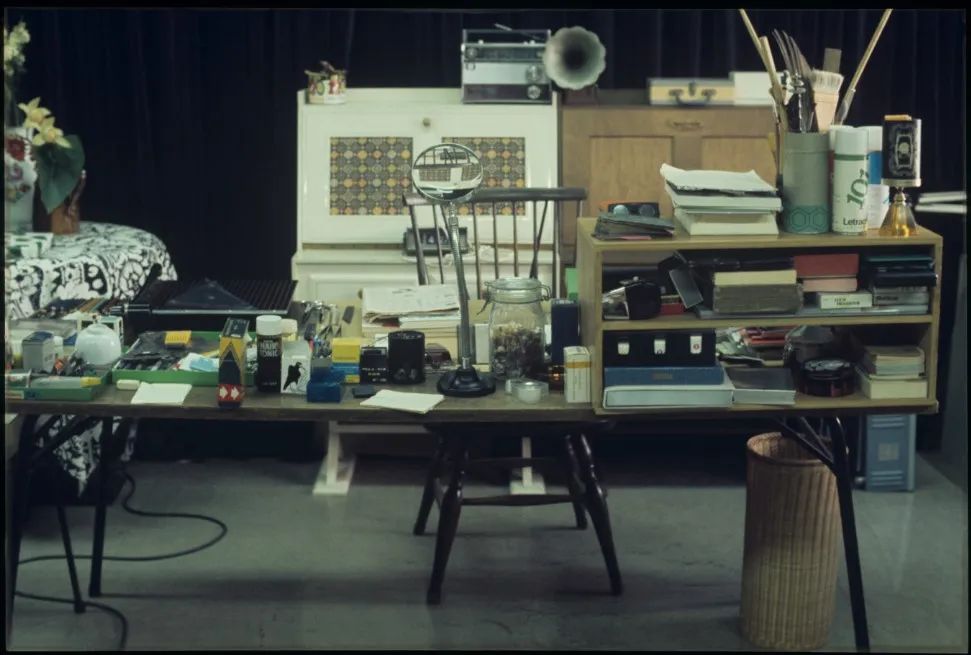

研究室里有三张花森先生的办公桌。想到作为新人的我们连办公桌都没有,不禁为自己叫屈。但对花森先生来说,这三张办公桌都必不可少。

大房间内放着花森先生的办公桌——一张他从 40 年代使用至今的古木桌。

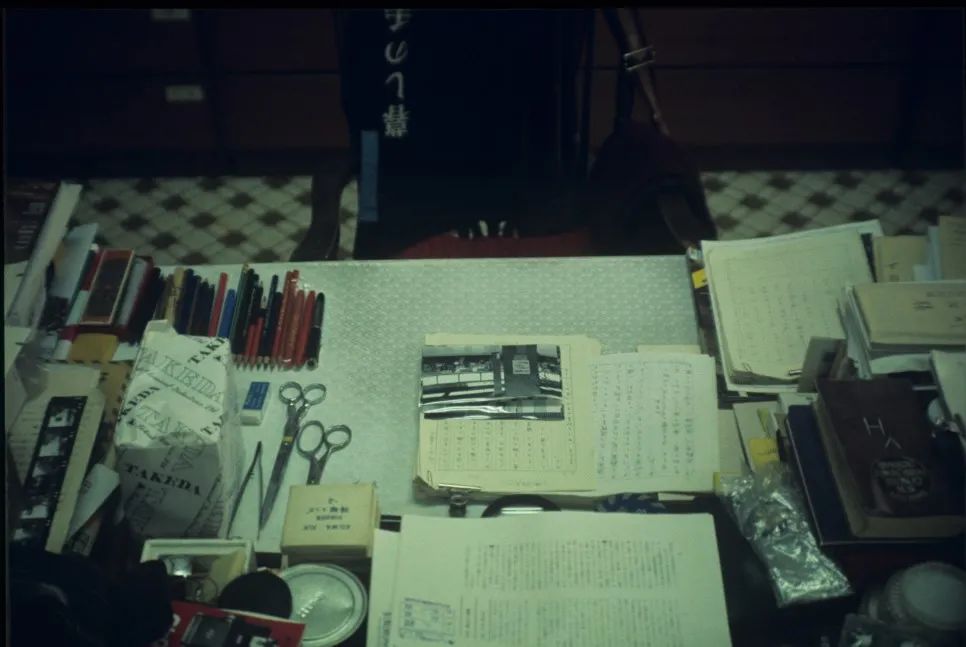

用于审阅稿件和书信的古木桌

师父在这张木桌上的工作有三项。第一项,是阅读个人信件和读者寄给编辑部的信;第二项,是阅读编辑部订阅的《纽约客》《财富》《消费者报告》,以及有版权合作的《日落》《好主妇》等美国家庭杂志,另外还有几本本土的月刊、周刊;第三项工作,是审阅委托作者撰写的原稿和读者投稿,以及用红笔修改编辑们写的文章。作为主编,这三项是每天必不可少的工作。

那么,他每天先从哪一项着手?不用说,和我叙述的顺序一致。特意把编辑们写的文章放在了最后,因为不用红笔修改是不可能的。光是这么想想,就不轻松。

真麻烦——很难说花森先生没有这样的想法。如此,只要花森先生开始审读,屋子里的空气就会紧绷。文章的作者犹如等待审判的被告,关注着花森先生的神色,大气不敢出。

如果读着原稿的花森先生马上拿起红笔,那“被告人”便能松一口气。也许这听起来有些反常,但转念一想,用红笔对原稿进行修改,也就表示这稿子有救,至少是合格的。

要是他连红笔都不碰,一言不发地将原稿横竖对齐重新束起,那屋子里的空气霎时骤变,乌云密布如暴风雨前的平静。很快——

“什么呀,这稿子写得!谁说要写这种东西的?净是些可有可无的废话,能登出来见人吗?当了这么久的编辑,这点常识没有吗,蠢啊!”

杂志每一号的制作过程中,总有那么一两次,这张桌子能听到花森先生发飙的声音。那骚动就像引爆了火药库。

与之相比,用于排版设计的书桌,每天的日子则安稳得多。毕竟只要依靠花森先生的才华,排版和手绘插图都是游戏般的享受。

画出自己理想中的插图和版式的花森先生,心情可谓大好,哼着小曲从“三室”探出来,一脸愉悦:“芳子,有好东西了,快来看。”

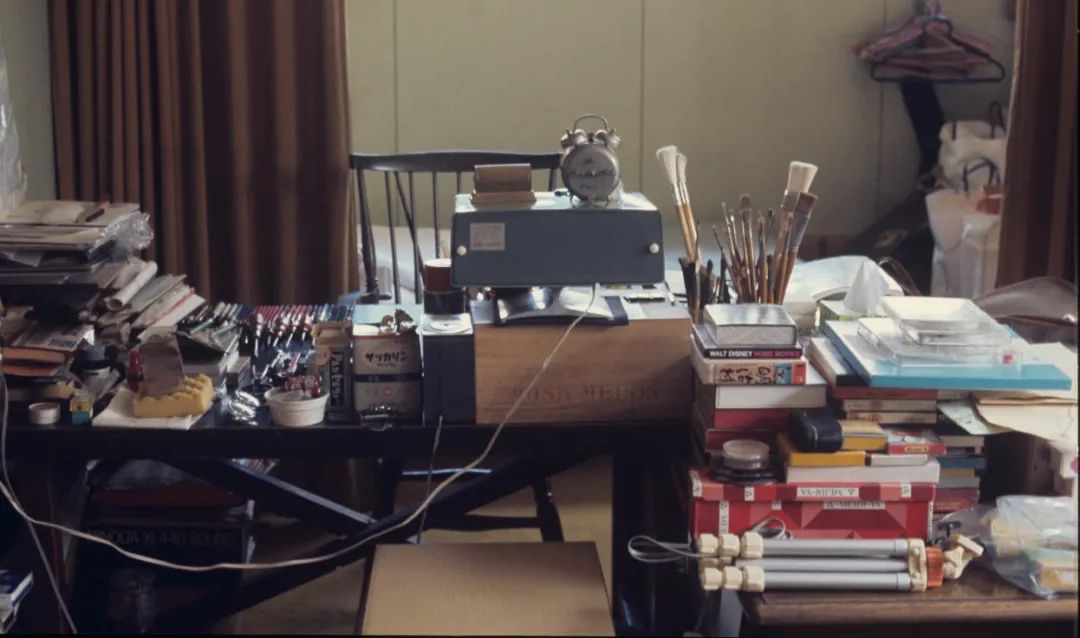

研究室的三张桌子中,一直默默面对花森先生毫无掩饰的真容,将其不经意间展露的倦容、苦痛之态看在眼里的,无疑就是休息室的那张桌子了。那是一张宛如孩子学习用的小木桌。这张桌子是花森先生用来写作的。他虽然不爱亲自写,每次总是临近截稿日才完成,然而一旦写成,内容往往连我们都会感到惊讶。

05. 魔鬼主编

花森先生训人的模式,有几个特点。

第一个特点是,他一定会当众开火,绝不会私下把人叫去,只对当事人发火。

第二个特点是,他一旦开骂,会连细节小处一起揪住不放,甚至殃及无辜。可以说不择对象,如果不巧在花森先生发火的时候经过他身边,连拖鞋的声音、开关门的轻重等无关紧要的事情都不放过。

第三个特点是,他一旦发火就不工作了,简直可谓老板罢工。

最后一个,也是最具代表性的特点,是绝不允许反驳。若斗胆反驳,那只会火上浇油。这种时候往往已无关对错,反驳本身就是找骂。所以他一旦开骂,部下只有低头乖乖认错的份。而即便如此,吾等之辈依然免不了被训:“唐泽君,别以为低头就能了事,我可不是为了发火而骂人的,是为了让你自己思考,明白吗?

花森先生这种非同寻常的训斥方式、开火模式,我认为是带着自知之明和坚定信念的。

“有一件事我希望能刻进你们每个人的心底,那就是包括我在内的每个人,都背负着一颗炸弹。这颗炸弹是攻击的武器,但若不小心,也随时有自爆的危险。你们任何人一旦有半点差池,都可能会葬送《生活手帖》积累至今的声誉。”

在向印刷厂递交原稿前,花森安治都要细细审阅

除了以上这些特点,花森先生训人还有个值得一提的地方。

虽然不论镇子社长,还是外部印厂的人,花森先生都照骂不误,但仔细观察,还是能发现微妙的“区别”。换言之,某类人更容易被他训斥。

态度诚恳,不犯同样错误的人,容易被他训。但同时,那种屡教不改的人也是他爱训斥的对象。我好像就属于后者,没少踩过地雷。

某次我被花森先生喊去,心里忐忑这次又犯了什么错。跑到师父那儿,被劈头盖脸一顿臭骂,但听了半天,仍然搞不懂师父骂什么。即便如此,我还是乖乖认错,不停地说“明白了,下次注意”。如果一言不发,那他会骂得更凶。