一、中国儿童肥胖的趋势变化特点及隐患

中国学生健康体质调研结果显示,中国学生的超重率和肥胖率从1985年到2010年一直处于上升趋势,超重率增加了7.7倍,肥胖率更是增加37倍。目前,华东、华北及环渤海地区是儿童肥胖高发区域,这些地区大城市学龄儿童的肥胖流行现状形势严峻,接近1/3肥胖儿童患代谢综合征。2004~2013年的10年间,虽然中小学生总体肥胖率增速减缓,但重度肥胖患病率及相关代谢异常检出率逐渐升高,其中尤以空腹高血糖(IFG,包括糖尿病)上升最为显著,中度肥胖检出率由2004年的13.0%升高至2013年的68.1%,严重肥胖组则由14.7%升高至62.8%。另外,随着肥胖程度的加重,代谢综合征各组分high-TC、low-HLD-C、high-TG的检出率也逐渐升高。

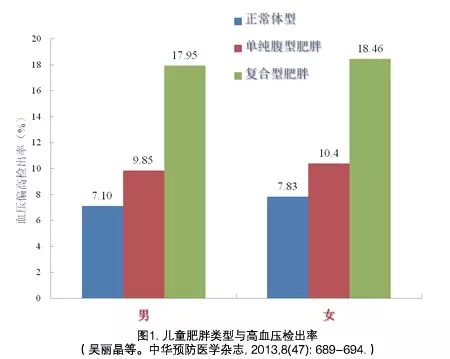

肥胖即体内脂肪积聚过多。肥胖表型分为总体脂过度蓄积表现的一般性肥胖和腹部脂肪蓄积表现的中心型肥胖。由于中心型肥胖其脂肪积蓄在内脏周围,所以将会带来更多健康危害,这类人群罹患糖尿病、非酒精性脂肪肝、心血管疾病的风险增加。以北京为例,我们采用美国学者提出的诊断儿童重度肥胖的标准,即1.2倍WGOC肥胖诊断切点评价一个儿童的肥胖程度是否达到重度程度,发现北京重度肥胖的患病率从2004年的不到1.86%升至2013年的4.17%;同时在整个肥胖儿童群体中,重度肥胖的构成已达到1/4。高血压等代谢异常不仅和肥胖程度有关,与肥胖的类型同样有关,如图1所示,以大肚子为表现特征的单纯腹型肥胖和复合型肥胖亚组中的发生率明显增加。

越来越多的研究证实,肥胖对健康的危害随着肥胖程度的加重而成倍增加,而儿童期肥胖若不加以控制,将会增加其成年后在糖尿病、高血压和心血管疾病的危险。因此对肥胖儿童进行早期干预,目的是为了减少儿童代谢综合征,从而将成人期糖尿病和心血管疾病的防治提前到儿童期。

二、儿童肥胖与成年代谢综合征和糖尿病

1987~2012年长达25年随访的BBS(Beijing BloodPressure Cohort Study)队列研究,对1987年在北京市城区12所中小学校的3198名6~18岁学生进行与血压相关的问卷调查和体检;问卷调查包括一般人口学资料,本人疾病史及家族高血压、糖尿病、卒中、冠心病史等;检查指标包括身高、体重、血压、心率及肩胛下皮褶厚度等。从1987年对3000多名6~18岁学龄儿童做血压规律的调查和血压相应的影响因素开始,部分队列人群持续追踪到1994年,然后到2012年,队列人群成长至成人期又进行一次随访。

在儿童时期对肥胖使用两个指标检测,左肩胛下皮褶厚度和BMI。左肩胛下皮褶厚度用来反映躯干的脂肪聚积,来代表所谓的中心型肥胖,BMI代表全身体重状态,即是否超重或肥胖。成年时期则主要围绕是代谢异常和高血压靶器官心、脑、肾及靶器官的检测。我们发现,儿童期不管是BMI反映的超重或肥胖,还是以肩胛下皮褶厚度反映的中心型肥胖都独立地预测成人后患肥胖的风险,与儿童期不超重组比较,那些儿童期一般性肥胖组成年后发生肥胖的风险增加了9.8倍,中心型肥胖组增加了5.1倍,儿童期复合型肥胖组的风险增加了10.7倍;此外,我们联合采用空腹血糖、餐后血糖和糖化血红蛋白三个指标诊断BBS人群是否患糖尿病时,发现儿童期中心型肥胖和复合型肥胖组比那些不超重儿童成年糖尿病的发生风险增加了1.5倍和1.7倍;从儿童到成年后持续性肥胖组发生代谢综合征风险增加了8.5倍,糖尿病风险增加了3.3倍。值得注意的是,这是25年前的数据,当时的儿童肥胖率低于1%,仅仅是现在的1/15。

可以看出,儿童肥胖不仅很大程度决定了成年后的肥胖表型和程度,更重要的是极大增加了成人期的代谢综合征和糖尿病的发病风险,特别是以腹部肥胖为特点的复合型肥胖导致成人患代谢综合征和糖尿病的风险更高。

三、儿童肥胖、高血压对心血管结构、功能的远期损害

肥胖是成人原发性高血压的重要危险因素,在儿童期更是如此,两者如影行随,肥胖儿童中高血压的检出率高达30%以上。严重的儿童高血压不仅会导致儿童时期的心、脑、肾等靶器官的急性损害,轻中程度并持续的血压升高对健康产生隐秘性的、进展性的、最终导致不可逆的慢性损害,特别表现在心脏血管方面。比如动脉粥样硬化的发生和发展是一种长期沉默性的过程,往往最终以一种爆发的形式出现在中老年时期,但根源基于儿童青少年时期肥胖高血压等心血管危险因素的发生、持续和累积。虽然从儿童时期观察成人的终点事件目前还无法做到,但已经可以根据一些在心血管病终点事件发生之前、反映心血管亚临床损伤的指标预测终点事件。

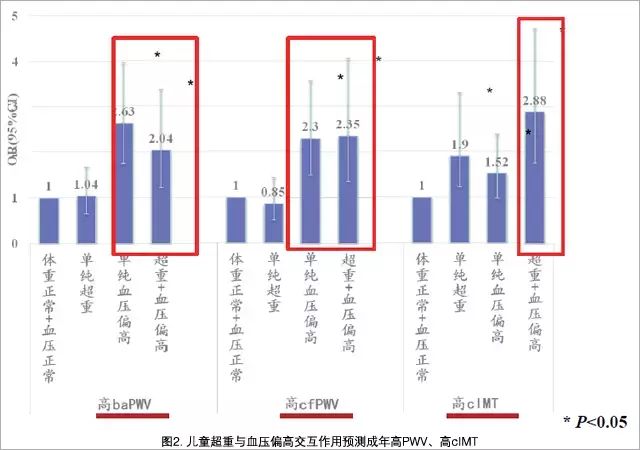

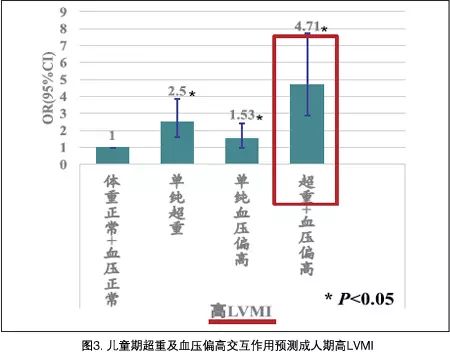

第一个指标是大中动脉的脉搏波传导速度(PWV),通过反映动脉弹性或硬化程度的情况对终点事件预测,这个指标对心血管病事件的发生风险、心血管病死亡风险和全因死亡风险均有很好的预测作用;第二个指标是反映动脉粥样硬化的颈动脉内膜中层厚度(cIMT),在成人时期检查,可以很好地预测冠心病和卒中的发病风险;第三个指标是左心室质量指数(LVMI),在成年人群中检测这个指标可以独立预测冠心病和卒中的发生风险,也与人群的全因死亡率密切相关。左心室是儿童高血压引起的第一个受累靶器官,即左心室构型改变,表现为质量增加,室腔增大,室壁肥厚。左心室从构型改变到功能损害时一个逐渐发生发展的过程,成人研究已经证实,以LVMI作为筛查高危个体的指标,通过包括药物在内的干预治疗,可以有效地改善左心室的结构和功能,降低心血管病终点事件的发生风险。因此,将上述三个反映心血管结构和功能早期损害的亚临床指标作为我们进行远期疾病风险的预测因子,及早发现儿童高血压对健康的损害并实施早期干预,对预防心血管病具有重要意义。

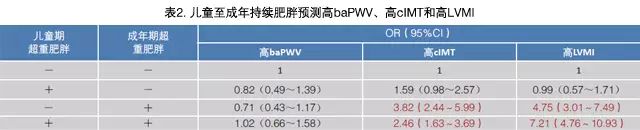

BBS队列的随访人群目前正处于35~45岁之间,属于青年成人,从人群基线的超重状态和血压偏高对三个心血管亚临床损害指标的预测分析来看(表1、图2、图3、表2),分别得到以下推论:1. 超重对动脉弹性影响不大,但是对LVMI增加和对cIMT增加均分别有独立的预测作用,分别增加了89%和1.81倍;2. 血压偏高则同时会影响cIMT、血管弹性和LVMI;3. 通过超重和血压偏高之间的交互作用分析发现,血压和BMI对PWV表现出交互影响,但对cIMT的预测则明显的表现出肥胖和高血压之间的联合增强作用,这种交互影响同样作用于左心室构型,超重和血压的联合作用会导致左心室质量和室壁厚度的增加;4. 儿童到成年持续性超重肥胖状态也会导致成人期心血管的亚临床损害,表现在对颈动脉内膜中层厚度增加及对左心室质量增加的作用,对后者更是表现出明显的联合作用,即从儿童到成人持续的处于超重肥胖状态,会大大增加左心室肥厚,不利于心脏的保护。儿童期的超重肥胖状态如果在其个体发育过程中逐渐回归到正常状态,可以降低心血管亚临床损害的风险;反之,若婴幼儿时期营养不良导致的身体消瘦,伴随发育过程至成年后出现体重的过快追赶增长,导致脂肪过度蓄积,心血管病风险则会大大增加。

儿童时期的超重、肥胖和持续保持性的肥胖状态是儿童高血压发生的重要危险因素,控制儿童肥胖可以降低高血压的发病风险,进而减少高血压带来的心血管等靶器官的损害。在儿童期,首先要建立和形成良好生活行为习惯,如膳食平衡、低盐少糖、体育锻炼常态化、减少静态活动时间和充足睡眠,可以有效地控制体重的快速增长,保持良好体型和健康体格;其次,对可能潜在患高血压和肥胖儿童进行定期测量血压,通过监测对高危个体早诊断、早干预和早治疗,可以降低或减缓高血压带来的危害。

四、总 结

中国近三十年来儿童肥胖总体呈上升趋势,但是在平均水平下,要尤其关注地区间的差别、肥胖程度及类型间的差别及变化趋势。在上世纪80年代中期,儿童肥胖尚处于低水平时,相关的儿童队列随访研究就已经表明儿童肥胖会增加成年代谢综合征和糖尿病的发病风险。无论是单纯儿童期肥胖,还是儿童至成年持续肥胖状态,都将增加远期心血管结构和功能损害风险,还可进一步增加冠心病发病风险。更有研究证明,与正常体重儿童相比,超重儿童更易发展为成人高血压。血压的准确测量和评估是早期发现高危的前提,高血压的提早发现可以做到及时诊断与治疗,对于减少靶器官损害和对成年的远期影响有重要意义。儿童期的肥胖合并高血压对成年后心血管结构和功能损害产生联合作用,可以从肥胖着手预防高血压,控制体重能够对儿童及成年后的心血管终身健康带来更多获益。