斑马姐在17年底,就某颜色事件写了这篇儿童隐私保护的文章。没有想到,现在翻出来看依然触目惊心。

前天下午,新民晚报报道说,上市公司新城控股董事长猥亵9岁女童,1号在沪被采取强制措施。

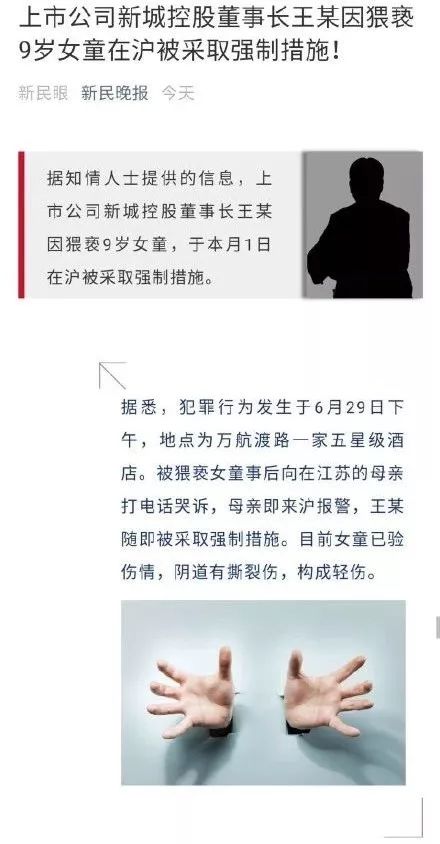

随后上海警方也发布了警情通报:

据说,女子周某与被猥亵女童母亲是朋友,谎称带女孩去上海迪士尼玩,从江苏带至上海。

当天王某对9岁女童实施犯罪,付给周某现金1万元。

这件事情真的细思极恐啊!

连人民日报都在前一晚连发三问:

究竟是猥亵还是强奸?“输送”幼女是否存在病态利益链?嫌犯有无性侵女童前科?

针对儿童极端恶劣的侵犯事件一再发生,打击罪犯的同时,斑马姐不禁问自己,我们成人在保护儿童方面是不是做得足够好?

在这次的事件里,可能唯一让人感到庆幸的地方,是

这个小女孩没有闷不吭声,而是勇敢地哭着打电话告诉了妈妈

。如果不是因为她的呼救,还可能会有更多的小朋友被侵害。

但斑马姐也更希望这个呼救来得早一点,再早一点,早到坏人没有可乘之机。

其实,我们完全可以在日常生活中,通过一些设置来培养儿童的自我意识,赋予儿童自我保护能力。

比如说,让你家里某些角落,不停强化让儿童学会说“不”。

就算在家里

孩子也有隐私

老一代家庭教育体系里好像缺乏“隐私教育”。经常可以听到的一句话是:一点点大的孩子,有什么隐私?

比如家里来了客人,有时也会完全不避讳地给小孩子换衣服;客人想要来亲亲抱抱孩子,也并不会特别征求小孩子的意见,可以让别人随意触碰孩子。

更可怕的是,如果孩子当时在第一时间做出了反抗,躲开了你朋友的手,你反而斥责他,怎么这么不礼貌,那孩子可能慢慢就会形成这样的认知:别人要碰我很正常,如果不让碰大家都会不高兴的。

图片来自网络

理解孩子的隐私其实很容易,

我们大人会感到不舒服的时候,孩子一样也会感到不舒服

,比如:别人私自拿你的东西,无缘无故的身体接触,没有隔间的厕所,做任何事情都被人看着......

这样的事情,说小很小,说大也可以很大。心理学中,

孩子们需要一定的隐私空间来发展他们的自我意识和关系意识

。说得简单点,就是明白自己的心灵、身体和“别人”的是不一样的。为了保持和“他人”的关系,哪些可以呈现,哪些需要隐藏。

所以我们在家里首先要做的,就是

自己先尊重孩子的隐私

。

1、上厕所、换衣服都要在卧室或卧室里关上门做

这是最直接的方法,告诉孩子,身体不能被别人看到。

尤其是家里有其他人的时候,一定不要觉得“小孩子看看又没事”。甚至比如是女孩子在换衣服的时候,爸爸也可以适当回避。

如果不小心打开了厕所的门发现孩子在里面,那也要道歉,让孩子知道原来上厕所被别人看到是被冒犯,而且是看的人犯错了。

我们自己平时洗澡换衣服的时候,也可以大声的说出来,给孩子做提示,比如“我要洗澡了,得关上门/拉上帘子你不要来看哦;我要换衣服了,要去我自己的房间里面才行…… ”

如果有客人在,

哪怕是妈妈陪着小孩洗澡也要拉上帘子

图片来自网络

2.不要当着孩子的面跟外人谈论他们的个人生活

孩子们对于“秘密”这件事情是很认真对待的。如果你说过一次令他们难堪的话,可能就会失掉他们的信任。比如告诉别人:他的胎记,她的玩具柜里有什么宝贝,曾经犯过的错,跟你说过的悄悄话......

小孩子在感到安全、信任你的时候,自然会愿意跟你分享。我们要做的,就是把家打造成一个全世界最最安全的地方,有的事情,只可以跟爸爸妈妈说,爸爸妈妈会拼命保护你的秘密。

3.看、拿、整理孩子的东西,要得到孩子的同意

其实大家应该都会有碰到,不小心动了小孩子的玩具,小孩子会朝你发脾气,其实这是一个非常本能的反应,因为孩子感到自己的领域受到了侵犯。这样的领域,不仅是物理上的,更是心理上的。

有些家长在没有征得小孩子同意的前提下,随手就把玩具送给其他小朋友,其实对小孩子建立“所有权意识”没好处。

“所有权”意识很重要

图片来自网络

下面来具体说说孩子在家里的个人空间。

孩子的“领地意识”

是个人空间不可侵犯

相比东方“大家庭”传统,欧美家庭比较注重小孩子的private space,让他们从小就知道“个人空间不可侵犯”。

有一个基本的对“儿童个人空间”的定义,如下:

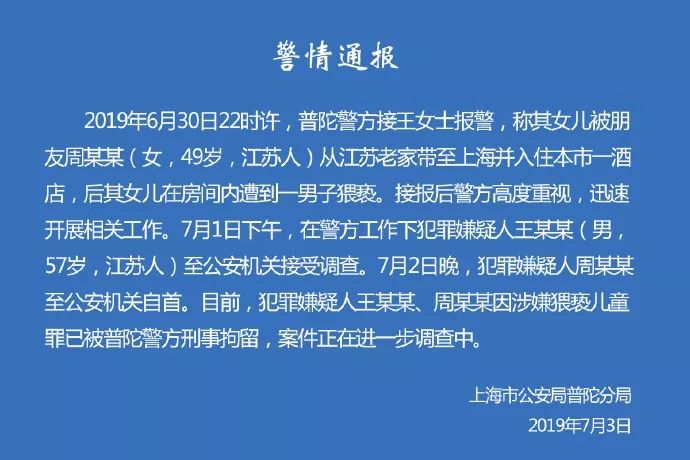

从视觉角度来说的话,可以让小孩子伸出双臂旋转一圈,告诉他这个圈子内的空间是他的个人空间,爸爸妈妈爷爷奶奶经过允许可以进来;再扩大一下这个圈子,可以让一些熟人和其他家庭成员进来;陌生人则是在最远的圈子里的。

这样小孩子出门在外的时候,一旦有陌生人越过自己的just right space,就能够开始保持警惕,甚至大声地说,“你离我太近了,请走开。”

或者是别的小朋友过来拿自己的玩具,就会说“这是属于我的,请放手。”

从家庭日常生活角度来说,我们其实也应该给小孩子提供一个personal space。

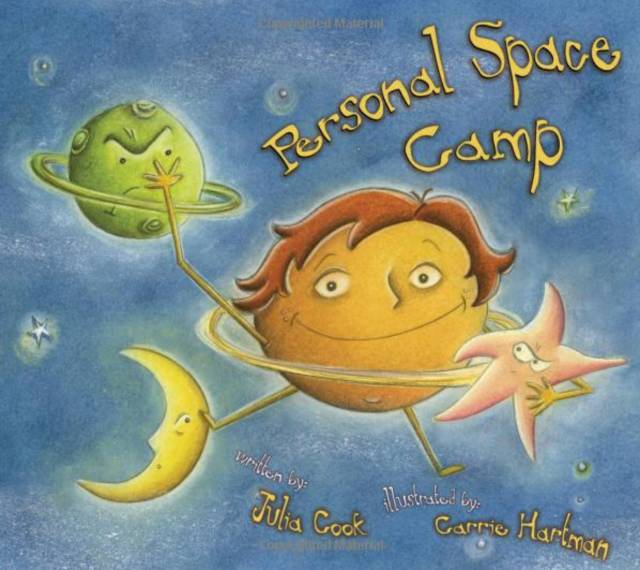

教育绘本专家Julia Cook有个绘本叫《Personal Space Camp》,里面的小朋友们每个人都带着一个呼啦圈,他们一起玩游戏,规则就是可以互相追赶,但是不能碰到别人的呼啦圈,因为呼啦圈就是别的小朋友自己的“个人空间”,未经允许不可侵犯。

每个孩子都要建立起“personal space”概念

不过你如果好好看看自己的家,就会发现学龄前儿童

基本上没什么私人空间

。客厅是所有人共享的,卧室是爸爸妈妈的,游乐区所有人都可以随便进出,基本上没有自己独有的地盘。

原因当然一是城市家庭房产面积有限;二是孩子在一定年龄段以前,确实还必须处于父母目光监控下比较安全。

但其实房间里的任何角落都可以做出一个相对开放式的private space。既能让父母随时监控到小孩子的活动,又能给小孩子一个明显的界限,并且说明“

这个区域非常安全,而且只属于你,别人一定要经过你的允许才能进来

”。

剔除单独的儿童房这种奢侈品,还有四种方案可以实行。

1、安全围栏

对于刚会爬的小宝宝来说,独立空间的定义就是“足够安全”,所以用安全围栏把他们圈在里面就可以。

不过常见的塑料安全围栏,都搞的花花绿绿毫无美感可言,设计师们可能下意识觉得小朋友就喜欢花花绿绿的?

图片来自网络

设计师Samuel martin就做过一款不花花绿绿的宝宝围栏,我自己蛮想被围在里面:

图片来自网络

2、帐篷

会走路的小宝宝就不会再局限于一个围栏中了,他们会着急从门里出来,去探索更多的空间。

这时的personal space可以换成一顶小帐篷,拉链拉上以后就是属于自己的小小宇宙,非常有安全感。可以告诉孩子,这里是一个魔力屋子。

这种尖顶型的帐篷颜值高,而且比较省空间,有些儿童床旁边一个墙角就可以装。

只需要占用一个墙角的尖顶帐篷

图片来自网络

如果家里面积足够,可以考虑宜家这款房子帐篷,有窗户和门,小孩子就有真正属于自己的“家”了:

图片来自宜家官网

刚好与宜家的上下床相匹配:

图片来自宜家官网

啊有时真是还是会被宜家打动。

3、地毯

如果家里太挤没办法用帐篷,也可以考虑用一小块地毯,来作为小孩子的独有空间,大人路过的时候记得要避开。

因为地毯除了基本的实际功能和装饰特征以外,它是一个空间代表,空间的边界形成了一块特殊的区域,象征着小孩子的领域,这个边界可以像围墙一样保护着他。

斑马姐以前推过的lorena canals可机洗儿童地毯