各位读者:

在上周荒野气象台的线下活动上,一位读者分享了他在斯德哥尔摩旅行的故事。那一次旅行很特别,主要不是在地上,而是在地下。

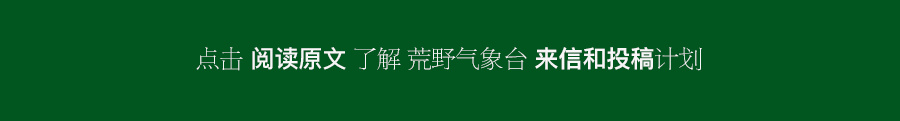

斯德哥尔摩的地下有什么好看的呢?一看到他拍的照片,我们就都懂了 —— 这座城市可能拥有着全世界最丰富多彩的地铁站。

于是就有了今天这篇推送。那些读者告诉我们的美好的东西,值得分享给更多的人。

台长

![]()

荒野气象台的两位同事曾有过这样一次争论:艺术是只属于贵族的还是属于所有人的?

同样的问题,瑞典人早在19世纪初就已经开始思考。那时,越来越多人认为,艺术应该融入普通人的生活,而不仅仅是瑞典贵族才能享受的一种精英特权。

这样的声音终于在1950年开始实现,随着地铁这种交通工具的普及,在斯德哥尔摩的地铁站内,艺术前所未有地民主化了——只要一张地铁票钱。在 Stadion 站内,一轮褶皱的彩虹跨过穹顶,彩虹的五种颜色分别代表奥运五环,这是艺术家 Enno Hallek 和 Ake Pallarp 为了纪念1912年斯德哥尔摩奥运会而创作的。

PHOTO - 刘飞

说起斯德哥尔摩,人们想到的是北欧的极简设计、是纵横交错的河流、是一处永远和平的桃源之地。荒野气象台的读者刘飞如此形容斯德哥尔摩:

“在斯德哥尔摩的三天阴雨绵绵,无法像瑞典人一样照常享受夏天,只好钻进感觉已经深入地底的斯京地铁世界。顺着地图一站站地去探索这座城市,原始狂野的色彩更让人感受到斯京的鲜活。踏出地铁站,看到的有时是古典的老城,有时又是抽象的现代建筑,这大概就是北欧最大城市的包容吧。”

他的斯德哥尔摩之行被地铁串起,正如这座城市的历史一样,化身成了这条地下的艺术长廊。

PHOTO - 刘飞

在绿线上的 Medborgarplatsen 站,通道上的一幅《安娜的情欲》的海报非常惹人注目。这部电影既非英格玛·伯格曼的代表作,甚至也不是他的得意之作,安放在地铁站中则更透露着瑞典人对于艺术真诚的热爱。

50年代初,第二次世界大战刚刚结束,血腥与冷酷终于逐渐消散。度过了最疯狂的年代,窖藏许久的艺术开始沁入人们的内心。50年代的人们使用烛台电话交流,收音机里播放着猫王的《伤心旅店》,电影院里正在放映玛丽莲·梦露的《七年之痒》,而英格玛·伯格曼正在拍摄《夏夜的微笑》。

Thorildsplan 站中用瓷砖组成了丰富的像素画,墙壁上仿佛是老式游戏机,马里奥兄弟正在其中冒险。这些装饰的年龄要远远比地铁站本身年轻——是2008年由艺术家所创作的,在此出现时,超级马里奥已经不是流行文化,而是变成了一种复古的潮流。

PHOTO - 刘飞

由于借用了许多斯德哥尔摩原有的地上交通线路,50年代建造的绿线大部分站台都在地上。由于当地复杂的河道网,60年代开始建造的红线向下深挖到了岩石层。在那个高呼“Make Love Not War”的岁月里,瑞典人将科技的萌芽、新文化的冲击、流行元素的出现、文化运动和越战等主题都变为站台壁画创作的源泉。

从 Tekniska Högskolan 站出站后是皇家工学院,而学院地下的世界也与科技有关 —— 壁画象征在宇宙混沌的初期,火、空气、水和土交融在一起的样子,天花板上悬挂的12面体则代表了技术的进步。

PHOTO - 刘飞

而真正令人震撼的,是建造于70年代的蓝线。这条新线路相比以往更加深入地壳,由于挖掘技术的限制,当时的地铁站留下了爆破的痕迹,形成了深邃的洞穴景象。瑞典人并未将此看作瑕疵,而是用彩绘铺满了凹凸不平的墙壁。如果没有穿行的人流,站在站台中央时,你完全无法想象出这是一座座地铁站。

PHOTO - 刘飞

在70年代,ABBA乐队、松糕鞋和 Alice Cooper 的重金属摇滚正在风靡瑞典,大街小巷上的人都在穿着喇叭裤,在60年代的嬉皮文化背景下,年轻人前所未有地自由与开放,并热衷于颠覆传统社会价值。而70年代也是瑞典政府加强社会福利投入的年代,那时几乎所有北欧国家都开始大规模建设基础设施,并思考以人为本的城市建设理念。

蓝线的中央地铁站如同一片海底世界,墙壁上被粉刷了清澈的蓝色,天花板上则画着如同橄榄枝一般的图案。这个以蓝白为主色调的车站主题是奥运会,象征着天空的颜色正如运动一样单纯,仿佛将空气变得清澈。在这个最为繁忙的地铁枢纽,当匆忙赶路的人们抬头仰望,立刻会感到心情舒缓,从而放慢脚步。

PHOTO - 刘飞

与热爱现代科技的中国人不同,瑞典人似乎一直以热爱自然而闻名。在斯德哥尔摩的周末,城市里的人会变得寥寥无几,几乎所有人都会背上行囊到郊外徒步。而即便在需要通勤的时间里,这些北欧人也不甘常规,将地铁站打造成了洞穴的样子。

PHOTO - 刘飞

但是这不仅关乎一次有趣的实验或是一部分人天马行空的想法,而是可以看出整个斯德哥尔摩对于艺术的态度 —— 艺术可以用来服务所有人。就像斯德哥尔摩地铁官方说的:“站台艺术让旅客感觉更美好、更安全。最重要的是,在旅客心里,站台不再只是一个生活中必经、枯燥的连接点。”

PHOTO - 刘飞

PHOTO - 刘飞

PHOTO - 刘飞