点击上方“文化与进化研究“阅读全部

1千年来,儒家总自诩儒学为“人学”,现代一些儒式文人还沾沾自喜,说儒学的“人学”特色,是对世界的独特贡献。

这个认识不仅错了,而且特别地弱智。

人,万物之灵,文化围绕“人”千重万回地盘积而成。研究人的学问,大的方面有4个:人从哪里来?人往哪里去?人与自然的关系?人对宇宙的终极贡献?--四大人类之问。

而儒学对这4个问题却完全没有触及,儒学就很难以称得上是“人学”。

儒学的研究内容,以其自称的“修治齐平”,为“小我”学说:“我”如何修身、“我”如何齐家、“我”如何治国(为官)、“我”如何平天下(为王);或“三立”:“我”如何立德、“我”如何立功、“我”如何立言,都是以一己之“我”为中心,而完全没有以整体“人”为面向的思考。

“四大人类之问”,宏观上是人类终极之问,微观上也是个体“我”存在、发展和精神向往的基础之问,却竟然是儒学1千年来的盲区,可见,儒学之“我”,亦仅是人群中的“我”,而非自然中的“我”,充份曝露了儒学的浅陋。

儒学对“我”存在的基础和前提,只考虑了人群,故儒学仅是“人际关系学”,远非“人学”,或只是“人学”中的一个小分支。

要回答人从何来,则必须研究自然运行的机理。

要回答人往何去,则必须研究自然对人的关系。

人对自然力量的驾驭能力不断上升,则一直影响着人类社会关系的变迁和对自身的认识。

人之于宇宙的终极使命,则更加有赖于对人反作用于宇宙能力的前瞻判断。

“四大人类之问”,构成了“人学”的全部。儒学的“小我”学说性质,只够得上蒙童初训的水平,难登“人学”的堂奥。

忽视人与自然的关系,是儒学的“原罪”。《春秋》原著中,有对郧星撞地的原始纪录,而孔子“修”《春秋》时,却认为这些自然现象于人际关系、政治祥瑞等“没有用”,故“笔削”掉了(见本院《孔子:开启篡改历史的坏风气》)。殊不知,陨星撞地,正成为人类续存大学问中最热门的研究之一,忽略掉“陨星”,可能哪天飞来的小行星就会毁灭人类整体(如恐龙灭绝一般),还何来“人学”?孔子思虑之浅薄、狭隘,影响了从孟子、董子到朱子的各时期儒生,他们均视“万般皆下品”,实无视了“人学”为人类生存和发展的真义。

儒家的学术,是权威学术、政治学术、造假学术(春秋笔法),缺乏理性体系,从孔丘、孟轲、董仲舒、各改朝换代时期的孔府衍圣公(见本院《盛世的反向指标:孔府衍圣公言行反侧的警示》)、宋理宗赵昀和“儒学大宗师”忽必烈(以公权力影响学术,强行修编理学入儒学,见本院《冤比窦娥的周敦颐》)、朱嘉,均致力于以政治干预学术,以扭曲历史事实来编造伪学术。

宋代《神童诗》中几句:“天子重英豪,文章教尔曹;万般皆下品,惟有读书高”、“满朝朱紫贵,尽是读书人”、“朝为田舍郎,暮登天子堂”,道尽了儒学、儒生面向“天子"的伪学本质,“读书”仅为“朱紫贵”的利禄之途。诗以言志,儒家境界之低俗,学品之可鄙,尽在《神童诗》中。

儒家对自然、对人改造自然能力的漠视,使其无法“舍小我,成大我”,成为真正、全面的“人学”。现代新儒家对现代科技既恐惧又忌恨,大肆宣称“现代化就是人类毒素”,说要回归“田园牧歌”。但是,以当今72亿人类,如果回到刀耕火种的年代,还能养得起这众多人口?如果回到诛连九族的年代,每次战争或政争,又会赔上数以百万计的生命?朱熹说要“灭人欲”,可能儒生们也知道自己的学说根本无法满足人类追求精神和物质不断丰富的永恒欲望。现代儒式文人的僵化、短视和复古叫嚣,可称得上是72亿人类的公敌。

今天之中国正处欣欣向荣之世,正宜文化更新进步,摒弃传统文化中的糟粕,弘扬传统文化中的精华,两手都要抓,且互为必要和促进。中国优秀传统文化的代表,上有古圣贤的人文初祖伏羲、治水定九州大禹,中有惟真惟用的墨子及其医武卜匠的墨家门人,下有“继往圣绝学”情怀的张载和开山理性学术体系的周敦颐。

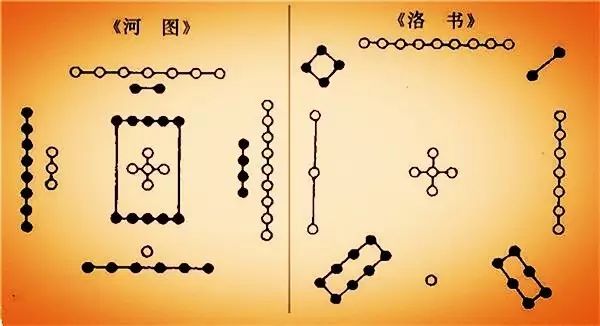

河图洛书--上古、真正的《易经》

纠正对儒学的偏执、误尊,中国当今学人,必须重续在宋末时为蛮族、赵家和儒教所联手断绝的中华文化正脉(见本院《归真中国文脉正溯的7个关键问题》),回归伏羲和大禹的上古真《易》--河图洛书、以道学和墨学为主的春秋百家、周敦颐和张载中世纪传承、近代毛泽东的实践论思想、等等构成的中华文化正溯。“学无中西,惟真惟用”,以求真务实的精神,兼容并蓄西方的现代科学体系、马克思理论、自由经济学说等,构建现代中华新文化、新人学,在世界共同面对的“四大人类之问”上,做出“中国贡献”。

创立《易经》、八卦的中华第一哲贤:伏羲

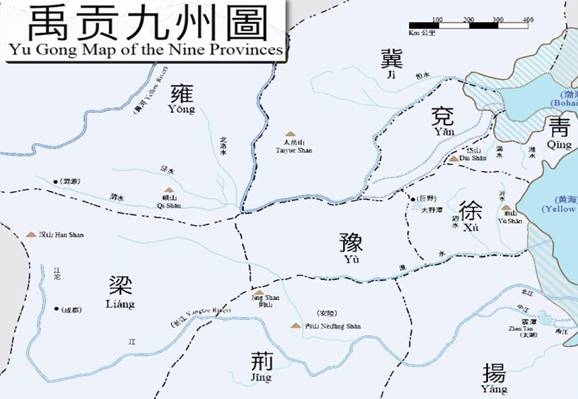

大禹治水,定鼎九州--续存华夏,创建中华的圣人