专栏名称: 社会科学报

| 社会科学报官方微信公众平台,以研究的态度解读中国 |

目录

相关文章推荐

|

AHTV第一时间 · 18℃!安徽马上升温! · 8 小时前 |

|

中国能建 · 中国能建举行总部2025年新春团拜暨开年动员仪式 · 9 小时前 |

|

安徽司法 · 安徽网络辟谣平台2025年1月辟谣榜发布 · 10 小时前 |

|

中国保利 · 揭秘!保利春节大数据 · 2 天前 |

|

中国电信 · 息壤智算一体机-DeepSeek版,强势来袭! · 2 天前 |

推荐文章

|

AHTV第一时间 · 18℃!安徽马上升温! 8 小时前 |

|

中国能建 · 中国能建举行总部2025年新春团拜暨开年动员仪式 9 小时前 |

|

安徽司法 · 安徽网络辟谣平台2025年1月辟谣榜发布 10 小时前 |

|

中国保利 · 揭秘!保利春节大数据 2 天前 |

|

中国电信 · 息壤智算一体机-DeepSeek版,强势来袭! 2 天前 |

|

网上手机赚 · 钱咖(手机赚钱软件,微信提现快速到账) 7 年前 |

|

亿邦动力 · 物流行业最新消息,他都知道 7 年前 |

|

天风研究 · 【机械】先导智能:龙头就是龙头,从光伏到锂电,抓住每次行业高投资的机遇 7 年前 |

|

VOCs前沿 · 环监总站2.3亿地表水监测大单揭晓 聚光科技等榜上有名 7 年前 |

|

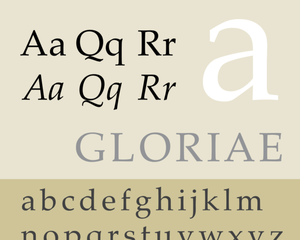

傅瑞德_台北 · 我的Palatino。 7 年前 |