贝佐斯大概是非专业队里最会经营媒体的人。

两年前,贝佐斯豪气立言,“亚马逊会拿下一座奥斯卡。”2017年的初春,在加州的杜比剧院里,Amazon Studios一口气揽下三座小金人。

当媒体经营者们还在焦灼地担心着后院的余粮,这位电商大佬已跨界“搅局”好一阵儿了,以暴风骤雨之势捞走了不少“油水”。本期全媒派(qq_qmp)带来贝佐斯的非典型媒体经营军规,来看看互联网老炮是怎么带节奏的。

以“图书”发家

与传媒业的迷之缘分

回看贝佐斯和他身后的亚马逊这二十多年来的路程,仿佛在最初的起点他就与“传媒”结下了缘分。

1994年,为了搭上互联网这趟正高速前行的列车,贝佐斯列出了二十项可在线上销售的产品,“图书”成为了他最终的选择。在亚马逊颠覆传统图书销售行业的十三年后,2007年Kindle问世,一举打破纸质阅读壁垒,开启了电子阅读的新时代。

但就在这个靠着线上销售与电子阅读雄起的亚马逊神话延续了二十年后,2015年贝佐斯逆流而行,在当年卖出第一本书的西雅图开起了第一家实体书店。几乎不用推想,这笔发家做起来的好生意贝佐斯还会一直和它杠下去。

互联网+报纸

《华盛顿邮报》第二春的蜕变

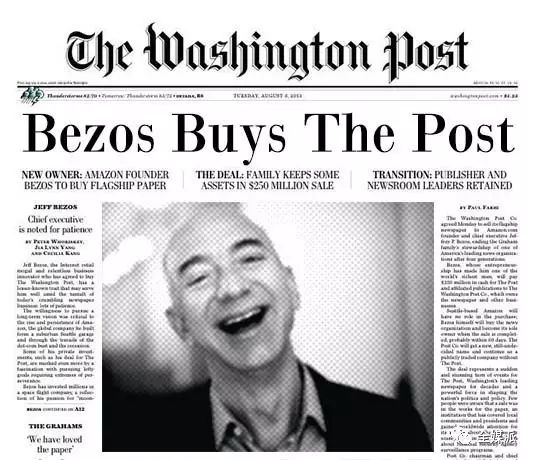

或许是与图书业难解的缘分,也让另一家印刷媒体与贝佐斯攀上了亲家。在互联网的冲击下,纸媒生存境地越来越艰难,发行量大幅缩水,裁员成为无奈的应急之举。原本并没有动念头收购一份报纸的贝佐斯,在与《华盛顿邮报》的前任老板Don Graham聊了几次后被彻底吸引了。

2013年,他以2.5亿美元买下了这份享誉百年历史的大报。

然而在联姻的新鲜期里,新东家的到来并没有让《华盛顿邮报》立马冒出什么新动作。就在大家以为毫无经验的贝佐斯也许只是个甩手掌柜时,沉寂一年的邮报终于正式开启了它的互联网转型之路。

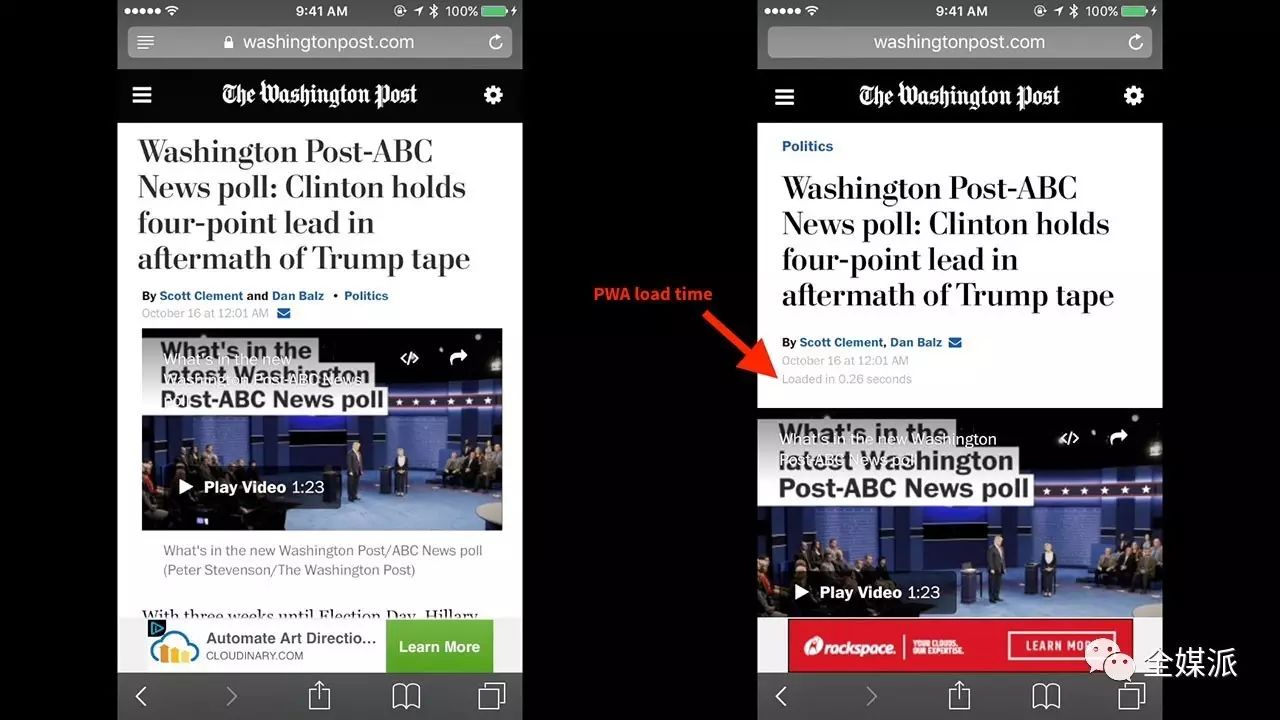

随着《华盛顿邮报》网页版的改头换面与移动端的推陈出新,一项一直在公司内部秘密进行的“彩虹计划”终于揭开了面纱。通过亚马逊积累起的电商思维,连同着贝佐斯投入的资金,一起注入了这份古老报纸的血液里。

在贝佐斯的影响下,

“用户至上”

的理念赶跑了“广告商是爸爸”的旧思维。邮报开始积极践行“A/B测试”来优化报道内容,提升用户体验;电子版页面更为简洁直接,且操作简单;技术的加持同时也使得加载一篇文章的速度得到翻倍的提升。这一切创新举措又都指向一个贝佐斯常念叨的概念——

尽可能减轻用户的“认知负担”

。

虽然是一场个人收购,但在贝佐斯接手后,

《华盛顿邮报》与亚马逊的跨界强强联手

自然也不会缺席。2014年,邮报推出了一款搭载于Kindle Fire的App,所有的亚马逊Prime会员又享有半年的免费订阅优惠。除此之外,邮报还迎来了亚马逊的一批工程师入驻。如今,在这家700余人的媒体团队中,有一半以上是工程师。显然,在贝佐斯的主导下,《华盛顿邮报》已迅速褪了传统媒体的老壳,蜕变为一家耀眼的

“科技+媒体”

公司。

当聊起这笔买卖,贝佐斯说道,

“我对报纸这门生意一无所知。但是我了解互联网,而我也能提供一些资金支持。”

而这,已足够让这家报纸在纸媒的一片衰颓之势下成功突围,啃下数字化转型这块硬骨头。

2016年,《华盛顿邮报》订阅总数增长了75%,电子版发行收入翻了一番。再看网站流量,把老对头《纽约时报》也甩在身后了,甚至还超过了Buzzfeed这样强劲的新媒体。

二十年摸爬滚打影视路

悟出“精品+原创”的大道理

要成为传媒大亨,除了拥有一家大报,也少不了影视业这一片大版图。如果说入局报业还只是无心之举,那么大举进攻影视领域必然是贝佐斯有意为之了。虽然已不再是当年那个看着肥皂剧度过整个夏天的毛头小子,但他心中或许从没忘记那些陪伴成长的影片。

1998年,贝佐斯才创建亚马逊不久,就往影视方向动起了小心思。他收购了那家著名的电影资料库IMDb。当然,这还只是为亚马逊卖碟宣传行个小方便。这之后,贝佐斯也在视频行业里摸爬滚打着,先是推出了PC端的视频播放器Amazon Unbox,然后又和TiVo合作做起了机顶盒。尽管努力打造视频业的硬件与软件环节,但流媒体大势所趋,这些尝试最终都不大理想。

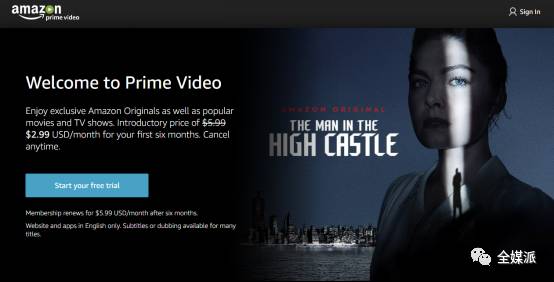

不过,倔强且耐心如贝佐斯,依然不放弃视频这块大蛋糕。2008年,他终于寻到一点突破的小思路,成立了流媒体网站Prime Video,买下大量影视版权。不过当时这还只是Prime会员的又一档福利。2016年,这家网站终于独立出去,要面向全球开放在线视频业务,这又会是一场与流媒体巨头Netflix的硬战。为此,贝佐斯和他的亚马逊每年将花费40到50亿美元。

2010年,Amazon Studios成立,开始慢慢

发力原创影视内容

。2015,该工作室制作的《透明人生》拿下当年金球奖的最佳剧集奖。随后,竟还搞定了伍迪·艾伦来拍电视剧。不满足于电视剧上的小成绩,贝佐斯也在进行

多元内容的尝试

。2016年,Amazon Studios拍起了纪录片,不仅还原了《纽约客》的好故事,还约上了《花花公子》的创始人。

当然,“买买买”也是件很爽的事,加上独到的眼光,结果一定正中心意。这不,圣丹尼斯电影节上觅得的良驹《海边的曼彻斯特》就捧回了小金人。

再八卦一句,虽然旗下工作室的影视做得风生水起了,可贝佐斯并没有过足瘾啊,做为《星际迷航》系列影片的超级迷弟,他还是忍不住跑去新一集的片场客串了一把外星人。问题来了,Amazon Studios什么时候能包揽下老板的粉丝心呢?

死守音乐界十年的“小强”

创新音乐产业技术

在影视圈闪耀了一把的贝佐斯,其实还有颗一直默默顽强的音乐心。2007年,亚马逊推出Amazon MP3和iPod竞争;2014年又推出Prime Music跟流媒体音乐巨头Spotify争地盘。但这两相争都只能让亚马逊委屈地缩在一个小角落里。

不过,贝佐斯依然信心十足,他认为

“家庭”

会是音乐产业的下一个突破口,而亚马逊的无线音响设备

Echo

和智能语音助手

Alexa

这一硬一软的结合,将给他的音乐产业带来无限生机。

Amazon Echo

2016年,亚马逊的音乐服务订阅量实现了50%的上涨;圣诞节期间,Echo也卖到了脱销。

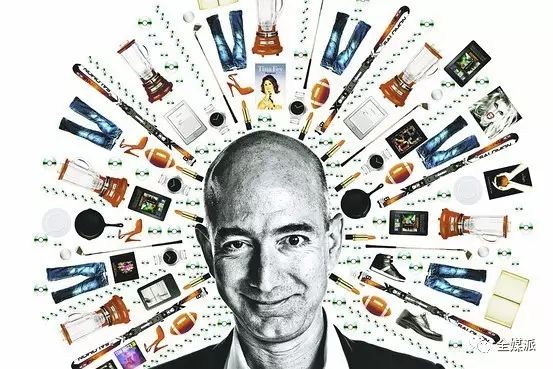

贝佐斯的传媒逻辑一探

梳理完贝佐斯在传媒棋局里迈出的每一步,才发现这个电商大佬已凭着

“优质内容+创新技术”

拼凑出了一幅越来越完整的传媒版图。而他的传媒之路,走得自然也是有他的道理。

“A to Z”:全覆盖

在亚马逊那个经典的logo里,箭头正是从A指向Z,象征着“应有尽有”,又或者说“一网打尽”。这是一家做电商企业的理念,但它也成为贝佐斯在传媒疆域里驰骋的一条重要法则。他不仅布局图书、报纸、影视、音乐这四大板块,在每个板块下方,从产业链的上游到下游,贝佐斯也都插上了一脚,力图塑造一个完整的生态链。而这,对于构筑一个坚固的传媒帝国的根基而言,必不可少。

Prime会员大法好

除了拥有基础的产业支架,向外延展进行加固也是非同小可。对此,贝佐斯最得意的大概就是他一手办起的Prime会员体系,以提升用户体验为根本,不断简化、优化用户与产品接触的流程,为用户争取更多的福利。

《华盛顿邮报》推广会员制以巩固与读者间的亲密关系离不开最初Prime会员的优惠鼓动;Prime Video更不用说,正是得益于会员体系而不断汲取资本力量才得以独立,获得与Netflix抗衡的资质;Prime Music目前虽还依托于会员制,但同样也是在为未来的“野蛮”生长而蓄力。