本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨

你怎么看北宋与辽国直接的贸易平衡?

公元1005年,北宋与辽国正式签订《檀渊之盟》。

从而使得双方的关系由对抗走向稳定,并将这种和平保持了很长时间。但宋朝不但没有放松警惕,甚至依然在感情上将辽国视为死敌。哪怕是宋神宗的年代,都将对辽国文书中的“邻壤”改成“鼠壤和粪壤”。

城下之盟并未让北宋对辽国放下戒心

然而,就是在敌对气氛如此浓厚的背景下,宋朝每年都要从边境的榷场购买进几万只羊。

使得羊肉成了辽国对北宋输出的最重要战略物资。也在很大程度上对冲了茶叶与丝绸贸易,给辽国经济造成的逆差压力。宋人对此心知肚明,却没有办法戒除对契丹羊肉的热爱。

羊肉是宋人最热衷的肉食来源

在北宋建立前后,羊肉都是最重要的肉食来源。

无论官场还是民间,都习惯于食用羊肉制品。以最尊贵的皇家为例,其宫廷菜肴的肉食就只能选用羊肉。以节俭著称的宋真宗,仅仅是为供应皇宫内的数千人口饮食,每年就要消耗掉14000多只羊。这个祖宗家法的来源,可能是受五代时期的沙陀军事集团影响。绵羊的饲养本身也没有很高规格,所以能在民间迅速流行。今天以猪肉为主的人们,可能已很难想象这种选择。

宋朝的宫廷饮食也将羊肉作为祖传标准

宋朝的宫廷饮食也将羊肉作为祖传标准

不仅如此,羊肉还被作为官员福利的一部分,直接分发到中央与地方的各层机构。

有资格享用食料羊的官员,可以按级别获得每月2-20只不等的数量。王安石在解字的时候,把美字分解为“大羊”,表达了自己对于羊肉的热衷。同时代的北宋宫廷,每年赐给各级官员的绵羊数量也能达到百万以上。

王安石就对羊肉赞不绝口

东坡肉只是苏轼在南方的无奈之举

当然,这样的福利标准很难完全落实。

如在很少养羊的广东惠州,当地市场每日就只能杀1只羊,专门提供给高级官员解馋。习惯吃京师肥羊的苏轼被流放到此,始终不能忘怀北方美味。最后只能从中分到一些羊蝎骨,慰藉对羊肉的相思之苦。至于被后人捧高的东坡肉,不过是流放岁月里的无奈之举。

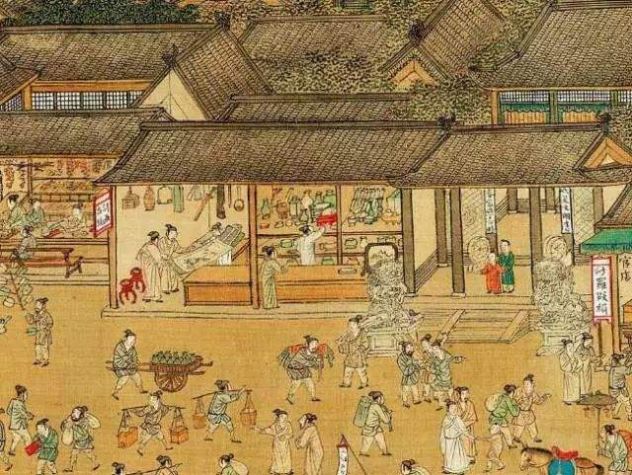

膨胀的汴梁人口 也需消耗大量羊肉

到了北宋中后期,随着官僚系统的膨胀和富户人数的增加,逐渐形成了一个颇具消费力的伪中产阶级。

他们不屑于食用猪肉,又不把把禽类和鱼类当作主要肉类,只能争相索取数量有限的羊肉。宋神宗时期的宫廷,每年就要吃掉10万多只羊。

同时,由于北宋都城汴梁的人口膨胀,让增量有限的羊肉已不敷食用。

有的奸商甚至哪来死马肉冒充,给饭店弥补储备不足。

后世的苏州羊肉 在宋朝属于奢侈食品

京师的羊肉都如此匮乏,地方县府的存量就更加稀缺。

在远离牧区的吴中等地,每斤羊肉可以卖出900文高价。这也就意味着当地的大多数百姓根本无福享用羊肉。至于地域更加偏南的闽越和岭南等地,羊肉价格势必更加可怕。

宋朝畜牧业始终没有大的发展

北宋境内的养羊业发展,也完全跟不上国内的庞大消费群体增涨。

朝廷虽然有设置专门给皇家食用的官营牧羊场,但不管是因为缺乏优良牧场,还是人口增加,可用的草场面积都越来越小。结果自然是官羊的数量反而有所下降。如宋真宗时期的官羊有33000只,到宋仁宗阶段就只有16000多只。为了弥补宫廷和官场的巨大需求,就只能向民间大量收购。

辽国成为宋朝羊肉的主要补充来源

北宋针对自己的羊肉短缺问题,也想过新增牧场来缓解压力。

但最适合畜牧的地区,恰恰毗邻西夏的战线两头。宋军长期的扩张性策略,让这些地方的牧业生产受到很大影响。临近的陕西也能提供大量羊肉,不仅有本省饲养的成果,也包含从青唐和西夏境内偷运的走私羊。至于气候环境类似的山西与河北两地,就成为北宋羊肉市场的主要供应来源。但仅靠当地民户们的小规模生产,还是不能弥补市场增量造成的亏空。

于是,北宋就只能将缓解羊肉缺口的希望寄托于对辽国进口。

作为一个拥有大片牧场的帝国,后者保有的羊群数量极高,且没有众多的内部市场进行分销。这些从辽国进口的羊群,也在很多方面受到北宋食客的青睐。首先是个体比较肥硕,体重可达100多斤。以至于当时的民间就有“剪毛胡羊大如马”之说。其次是肉味鲜美,足以和北宋境境内自产的陕西羊肉相提并论。最后,由于供应充足而价格低廉,适于宋人扩大采购数量。

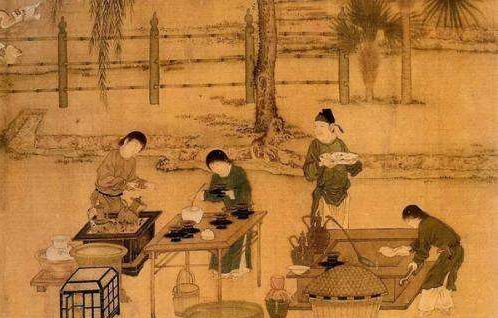

这道水晶羊肉 据说就是宋朝宫廷名菜

在辽国被金人攻灭后,有宋朝使者到访其境内,目睹许多商贩将整只百斤肥羊挂起出售。

同时期的宋朝市场却供应不足,偶有商家挂出整只羊出卖,也是体型瘦小如狗。

两国羊肉产业的数量和质量差距,也就完全暴露无遗。虽然辽国对于北宋也一直有所防范,但对羊肉出口却基本不设限制。由于宋朝可以拿出大量的生丝、瓷器与茶叶,很容易对辽国形成不对等的贸易逆差。契丹人则出于军事战略的需求,不愿意将大批良马出口到南方。因此,羊肉产业就成为扭转逆差的关键武器。

宋朝君臣在这个问题上也表现的比较豁达。

为了让皇宫和京城百姓都能吃上羊肉,选择搁置争议,每年花费几十万贯钱从对方境内采购绵羊。在肉食短缺的宋仁宗时代,甚至有一次买羊10000多只的记录。契丹境内的大量领主收获好处,自然支持本国皇帝与宋人做生意。辽国君主收到实惠,也就更加愿意同北宋一起维持长治久安。直到宋徽宗与女真签订《海上之盟》,双方才在多年后又兵戎相见。