晋商是中国最早的商人,其历史可远溯到春秋战国时期。山西自古土地贫瘠,靠天

吃饭则让普通老百姓日常生活难以为继,也许是穷山恶水逼的,也许是时势所致,

因地理与时势促使成了晋商为近代史上走南闯北的“犹太人”

,开始了称雄商场五百年。

晋祠

为

晋国的宗祠,是

现存规模最大、历史最悠久的皇家园林,也是宋元明清民国本体建筑类型序列完整的孤例,集齐了各朝代国宝级的彩塑、壁画、碑碣精品。

明王朝政权建立之后,为治北方边患,采取加修长城等一系列防御措施,并在北部边防线上相继设立了九个边防重镇,派驻重兵镇守,由此

形成了一个庞大的军事消费区,产生了严重的粮饷问题。

常家庄园是

山西最大的庄园式建筑群

,总占地面积高达60万平方米,远超乔家大院十五倍之多。同时,也是儒商文化的代表作,各种精美砖雕与木雕以及石雕琳琅满目,远胜山西其它大院。

山西位于万里长城的内侧,

九边中的两大重镇就设在当时山西的大同府(今大同市)和太原府(今太原市)。

同时,山西又处于东西、南北商路的要冲,地理位置十分优越。因此,山西商人凭借其得天独厚的条件而捷足先登,率先进入北方边镇市场,依靠贩运粮、棉、草料等军需品和转而销售食盐获得了巨利,于是,一批粮商兼盐商便在山西发展起来。

渠氏家族

在祁县城内有十几个大院,千余间房屋,人称"渠半城"。渠家最著名的人士,当属清末时期的

渠本翘

。渠本

翘是山西近代最早的实业家,

曾担任过山西大学堂的学监(即校长),山西商会的会长。

山西商人在

放弃“万般皆下品,惟有读书高”的思想包袱

后,坦然从商,接连几代人,不仅有目光远大的谋划和商业接续,还有从商理念上,重视信义。管理制度上,与时俱进,东家和掌柜的权利界限分明,管理放手给掌柜的,相当于职业经理人,掌柜的对下严于管理,为股东负责,有充分的信托责任。

皇太极继承汗位后,

绸缎、银两、貂皮、人参

并列为清朝与蒙古进行贸易的四类主要硬通货。北方兵祸乍起,老百姓躲还唯恐不及,敢趁战乱之际做生意发财的,绝不是等闲之辈,这些

趁机和入塞清军做买卖的生意人

就是中国历史上最负盛名的商帮集团晋商。

不少富裕后的晋商有着叶落归根以及添家置业的想法

,因此给现人留下了不少的建筑文化遗产。例如祁县的渠家大院,经历了多代的修缮才成了今天的样子,但在信息闭塞情况下偏安一隅所不可避免的保守思想也开始蔓延,后期晋商闭门造车的做法也许是导致其盛极必衰的根源。

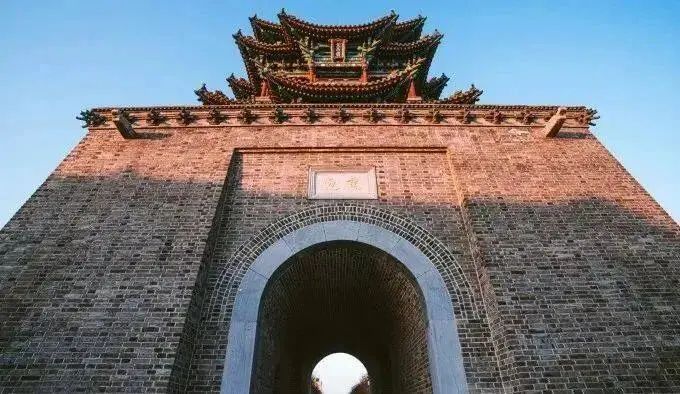

庞大的商队穿过一道道城关,将中原地区丰富的物产带到了蒙古、俄罗斯甚至更远的地方。太原到杀虎口,正是当年

晋商出关

和中国近代史上最著名的五次人口迁徙事件之一

”走西口“

相互重叠的路线。

随着货币经济的发展,山西商人开始把商业资本同金融资本相结合,创办起了专门经营汇兑业务的“票号”,也是中国最早的银行。山西票号在清末达到极盛,如宣统年间,全国22家票号中,除了一家为云南帮,余21家皆山西帮,山西帮又分祁县、平遥、太谷三帮,

“三帮之中,平遥最为先"

,平遥帮又以“日升昌为票号中之创设最先者”。

清朝时期,

平遥古城的南大街控制着全国50%以上的金融机构

,被誉为中国的“华尔街”。中国第一家票号“日升昌”坐落于平遥城内的西大街上,以“汇通天下”著称于世,历经百年沧桑,开中国民族银行业之先河。

任何事物注定只能是在特定的时期发挥作用,晋商也不例外。尽管朝廷的腐败导致官员不断的敲诈让票号损失惨重,但还不至于元气大伤。当晚清时期,

外国银行也随之进入了中国,成了票号最大的悲哀。

本土意识以及谨慎的发展在多次良机到来时的拱手相让,让票号逐步走向没落,加剧了晋商的衰败。

到太谷必去

孔祥熙故居

。孔祥熙本人因为是银行家,才出任国民政府行政院长、财政部长。八年抗战,民穷财尽,孔氏在此艰难困苦时期主管中国财政。既要吃饭,又要打仗,为国理财的孔祥熙有功还是有过?

晋商文化是以整个山西为背景,以商贸为中心形成的一种文化形态。

它以晋商在中国市场上发迹、称雄为起点,以明、清两代为鼎盛,延续到民国时期,以商业为纽带的一系列文化现象。从历史根由上讲,

晋商有一个从晋南向晋北的依次推进的过程。

本次游学,我们将行走山西中部一带,

从太原到平遥,把晋商文化与山西古建一网打尽。

来前建议阅读

梁小民著作《游山西话晋商》。

为什么山西人对做生意情有独钟?晋商与朝廷是如何互动的?晋商是如何一步步走向巅峰,又是如何最终走向没落的?这两年,我们跟着山西人、经济学家梁小民先生同游了两次晋商故里。与梁老师的第三次山西行,我们将行走的重点放在山西中部一带(太原、晋中),

以晋商话题为主,古建筑导赏为辅

,在“民间皇城”的一砖一瓦、一草一木中,直触晋人的“商道”。

除了白天一起同游讲解外,在晚上还有3次专题讲座。