前几天被人问到一个问题:

“「得到」的竞品是谁?”

“是喜马拉雅?混沌大学?还是一块听听?”

我的第一反应是:王者荣耀啊……

你肯定觉得我的回答和问题是风(你)马(是)牛(来)不(捣)相(乱)及(的):难道竞品不该在同行里找吗?

这显然是大部分人的思路:竞品嘛,当然是同行业的竞争品牌咯!不在同行找,还能去哪找呢?

实际上,竞品分析这一步,决定了我们的营销策略、推广渠道、受众定位以及投放思路,是非常重要的一步。如果简单粗暴的定位到“同行”上,那么,我们的营销永远只能做到中庸而已了。

所以,我们今天就来聊聊,关于竞品在哪找的这个问题。

首先我们需要回到问题的原点:

企业为什么要做竞品分析?

一个企业做竞品分析,是为了从竞争者那里抢用户。

所以,发现了吗?为什么要做竞品分析,是因为用户,用户才是关键。

用户认为我们是什么,把我们归到哪一类,我们就应该在这个范围内去找自己的竞品,这之后,才谈得上抢用户。

粗暴定义竞品是“同行”这个思路,是我们自己认为自己的归类,而不是用户的认知。

所以,谈到竞品分析,我们第一步要做的,是重新定义用户视角下的竞品分类。

01 什么是用户视角下的竞品分类

打个比方,比如你开了一家韩餐店,以炸鸡为主,辅以炒年糕等韩国小吃。也许在你的认知中,你的产品是餐饮,竞争对手是附近的餐厅;而在用户心目中,你的产品是零食,当他想看球追剧的时候,你才会进入到他的视线,而这时你的对手,是久久鸭和乐事薯片。

所以,我们必须从用户的视角去看我们到底在跟谁打对台——在这一步,我们并不是分析“分类”,而是在分析“用户”:

第一种情况:

对于一部分用户而言,他明确知道自己要的是什么产品。

比如,我们去超市买个洗发水,在意去屑功能的可能会选择海飞丝,在意柔顺功能的可能会选择飘柔,那么面对这一类用户的时候,企业需要对标的竞品,就是最直接的同行或同类产品。

回到本文最开始说到的得到,如果在用户的认知里,他已经明确自己需要找一个知识付费类的APP ,那么这个时候,得到的竞品就是用户眼里的同类产品,可以是喜马拉雅APP,也可以是混沌大学APP;

又或者,在消费者认知里,用户把得到定义为消遣无聊时光(比如等车时听的)的APP,那么在这一类用户的眼里,得到的竞品就可能不仅仅是喜马拉雅了,还可能是花椒、蜻蜓FM,总之,基于用户的定义。

第二种情况:

对于一部分用户而言,他对自己的需求是明确的,但是对满足自己需求的产品并不明确。

比如,用户有学习某类知识的需求,但并不知道哪一类产品能更好的满足他的学习需求,也就是说,只要能够满足他这一类需求的,他都有可能选择,那么对应的,可以满足用户学习某类知识的产品都可以将彼此视为竞品。

比如得到,在明确有学习需求的用户眼里,得到提供的音频类知识栏目或许只是诸多学习方式中的一种,同样学知识,还可以选择线下大学、培训班、学习类图书、音像制品,等等,以上,都可能成为得到的竞品。

第三种情况:

还有一部分用户,他还不知道自己的时间可以用来干什么,也就是没有明确的需求方向。

回到刚才那个等车的例子里,用户有一段空白无聊的时光,但并不知道可以做什么,那么他可能的选择就多了:

比如娱乐一下,打开爱奇艺看个视频;

打开淘宝看看有没有什么好看的衣服;

又或者点开微信看看朋友圈,玩个跳一跳;

当然,也极有可能看到哪个好友分享的《李翔商业内参》而跑去下个得到听……

所有这些都是用户可能的选项,也就是说:所有可能抢占用户钱包和时间的产品都可以作为彼此的竞品。

02 此时,此刻,谁是你的竞品

你也许会说,你把竞品说的那么宽泛,是想替得到向全世界的产品宣战么?

当然不是,任何一个产品,都不可能同时对标这三类竞品。企业的资源有限,不可能把兵力分散到所有的战场,企业要做的,是从诸多可能的战场中选择一个与己有利的战场。所以下一步要了解的,就是如何去选。

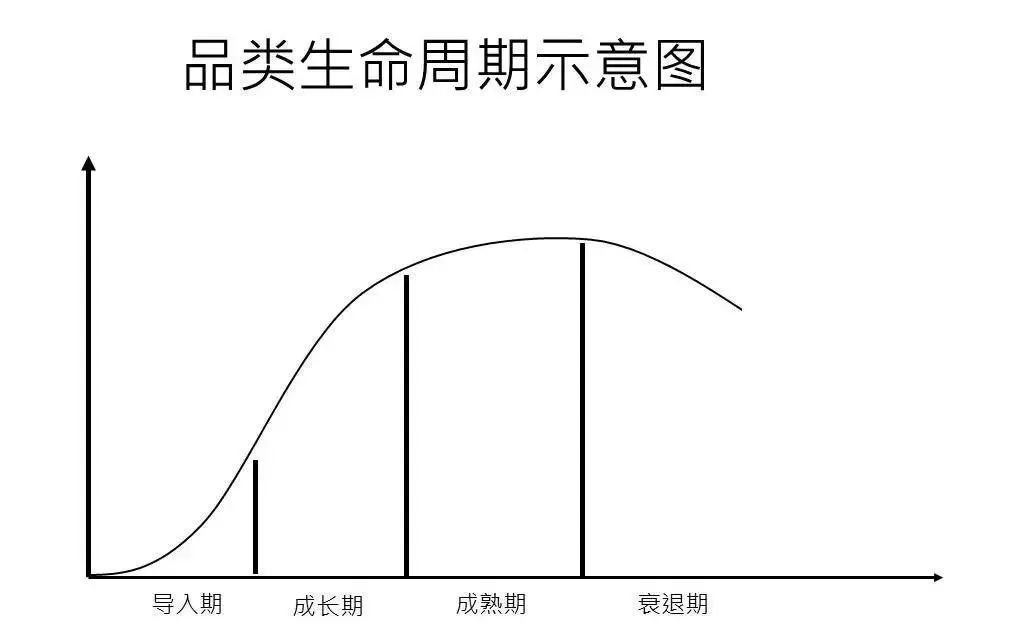

这里我们引入一个概念:品类生命周期。

品类生命周期是描述某个服务品类产生、发展和消亡过程的模型,主要包括四个发展阶段:导入期、成长期、成熟期和衰退期。

在品类不同的发展期间,用户对品类的认知是不一样的,对应的,竞品选择策略也是不一样的。

这里我们以家用轿车为例,针对不同时期用户对品类认知的不同,来说明企业在各个发展阶段如何选对竞品来赢得市场。

1、

品类导入期

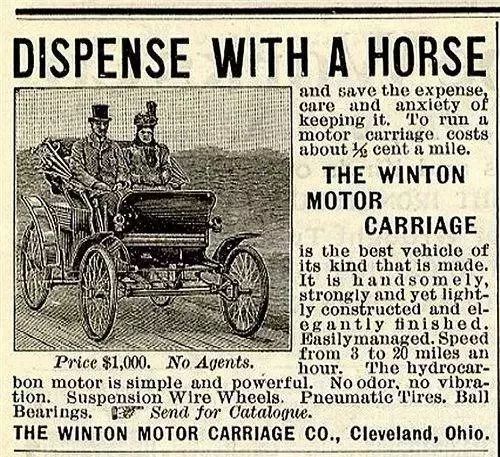

这一阶段,用户对于品类的认知刚刚起步,绝大部分消费者根本不知道这个品类的存在,所以,想要迅速占领市场,最佳的方式就是对标人们既有认知中的老品类,以老品类竞品的身份出现更容易获得关注。

比如家用轿车刚进入市场的时候就是绑定了马车这个老品类,从用户熟悉的马车入手,告诉用户自己是更快的马车、不用马拉的马车,从而快速从马车市场中抢取了市场份额。如果家用汽车仅仅一遍遍强调自己是XX牌汽车,用户很可能因为听不懂而无法与之有进一步的连接,更别说做买卖了。

值得一提的是,处在导入期的品牌并不一定天然进入下一个阶段,只有当品牌市场份额、或者说用户认知扩大到一定程度,才可能进入品类成长期。

所以,品牌处在导入期时最主要的营销任务是扩大自己所在品类的市场份额,自己一家完不成的份额就联合同行一起来完成,正所谓众人拾柴火焰高,常规竞品思维下的同行此时更适合以盟友的身份定位,只有同行合作共同做大品类市场,品类才有进入成长期的可能。

2、

品类成长期

进入品类成长期就意味着,市场上消费者已经有部分用户了解使用这个品类的产品,但是相对于成熟品类来说,这个品类的普及程度还远远不够,品类的市场份额还需进一步扩大。对于在该品类内所处不同市场地位的品牌来说,选择谁作为竞品情况比较复杂。

还是以家用轿车这个品类为例:

假设A为该品类的领导品牌,他的竞品很可能还是马车,因为他此时依然是要扩大整个品类的市场,将拥有庞大用户群的马车作为竞品是最容易出效果的;

而对于品类内排名第二、第三的品牌而言,也许抢领导品牌A的潜在用户(即已经知道家用汽车这个品类,对家用汽车这个品类有需求,但对品牌还没有概念)就足够了;

又或者,你是品类市场中占比最小的品牌,那么选择谁做对手更好就不能一概而论,想要先活下去的,是一种选法,想要搏一把的,又是一种选法,具体可依据企业自身的经营策略。

3、

品类成熟期

品类成熟期是指:目标市场绝大部分消费者已经熟悉这个品类,而且对品类的需求增长逐渐缓慢,总体的市场容量保持不变或者小幅增长,这种情况下,企业的主要竞品可以以同行其他品牌,也就是我们常规意义上的竞品,为主。

和竞品PK的方式也很简单,只需要告诉消费者自己与别的品牌相比有何不同,即可。比如在家用轿车这个品类上,有不同的品牌代表不同的特性,就是和别的品牌有什么不一样,比如,沃尔沃代表安全,宝马代表驾驶的乐趣,可能还有消费者认为,日系品牌代表省油,等等。

4、

品类衰退期

这个时期,消费者对于品类的需求呈现出快速下滑,甚至出现新品类开始替代原有的老品类,且趋势明显,此时对于该品类下的企业来说,就不是选哪个品牌做竞品的问题了,当务之急是要换一个赛道,寻找新的定位机会,比如通过品类某些特性的创新,创造新的消费场景,或者通过品类分化占领新的市场机会等等。

比如作为果冻品类的领导品牌喜之郎,在果冻品类开始衰退的时候,并没有在喜之郎这个品牌的宣传造势上投入多少资源。而是及时的推出了优乐美奶茶、美好时光海苔这些新品牌。也就是说,喜之郎在考虑品类战略的时候,切换赛道的意识非常明显。

毕竟,当品类冰山开始消融坍塌,企业活下来才是最重要的,品牌只是品类的代表,皮之不存,毛将焉附。

番外1

所以「得到」的竞品是谁?

到这里,我们再回到文头那个问题:此时此刻,得到的竞品到底是谁?

一起先来做个有趣的小测试:当我说星巴克的时候,你是不是想到了咖啡?当我说必胜客的时候,你是不是想到了披萨?那么当我说「得到」的时候,你想到了什么呢?

我想很多人会语塞。

消费者消费是以品类思考,以品牌表达的。得到和喜马拉雅有什么区别,和混沌大学有什么差异,那都是品牌方运营的重点,从传播角度看,消费者的认知大于品牌事实,即:你是什么不重要,重要的是消费者认为你是什么。

比如,在消费者眼里,喜马拉雅就是个休闲音频APP,混沌大学是线上+线下的大学,得到是学习类APP。虽然可能混沌大学和得到都是学习类APP,但消费者并不会这么称呼混沌大学。

所以,竞争的关键在于消费者心智,而非事实层面、物理层面,或者是企业内部。如果非要说得到的竞品是谁,那么,在现阶段,所有希望用户在手机上花时间的APP都是得到的竞品。

毕竟连罗振宇(得到创始人)自己都说过,国民总时间是有限的。得到本质是就是在和其他APP抢时间,从这个层面上看,甚至连王者荣耀都可能是得到的竞品。

基于此,得到应该要考虑的是:如何从国民总时间这个大盘中抢到更大的份额。

假设分析下来,王者荣耀是最佳竞品之一,那么得到可行的策略就可能是宣传学习这件事的乐趣,告诉用户:唯有学习成长才能获得真正的收获感和成就感,用户应该把更多的时间转移到得到上。