《冈仁波齐》 一部

公路文艺片

令人惊喜的是 它票房大卖

短短两周破6000万 现在甚至

破亿在望

一改以往文艺片的“票房低谷”现象

它究竟讲述了一个怎样的故事?

11

位各有故事的普通藏人

他们组成一支

朝圣队伍

磕大头行走2500公里

经历了一年四季、生与死

经历肉体和灵魂都要面临的磨难

直至抵达他们心目中最神圣所在

👇

先看看它的预告片

有人说“低估了中国观众”

也有人问“是不是有信仰的人才能看懂它”

而演唱电影主题曲的朴树回应道

“

这和信仰没有关系

你是不是喜欢你自己的生活

你是不是对生活还充满疑问

如果你想知道答案

都可以去看,去感受”

城画特约 @戴小蛮 采访了导演张扬

和他聊聊这一场“朴素而克制的朝圣之路”

在看下面的内容之前

来听听电影的主题曲

(耳朵准备好了,那就按下播放键吧 )

1

屋里闷热,张扬依然是这身康巴汉子造型,这造型他已保持了近两年。

2013年11月,他带剧组进藏,耗时1年,拍摄了两部与藏族文化有关的电影——《冈仁波齐》和《皮绳上的魂》。

拍摄的过程非常艰苦,他跟剧组经常只能住在帐篷里,“洗澡的地方都没有。”没时间管理面容,拍着拍着头发自然就留长了,“其实我年轻的时候就是这样一种装束,那就保持这样一种姿态。”

他口中“年轻的时候”是指1991年,还在中戏读书的张扬,那一年暑假刚好和毕业实习连在一起,让他有了一段比较空闲的时间。他揣着3000元钱、一个walkman、十几盘磁带和两本书独自背包绕甘肃、青海、新疆和西藏转了一大圈。

一路他见到了许多非常壮美的高原湖泊、沼泽、草原,遇到了成群的藏羚羊、藏野驴和藏牦牛,也遇见了许多有故事的人,而那些人的真实经历,本身就充满了传奇和荒诞。

不止一次在一路颠簸长途车上,尘土飞扬中,在疲惫状态中,他心里和自己聊了起来:我的理想是什么?我到底是个什么样的人?我真正想要的生活是什么?

这些问题的答案,在那一次旅行以及他日后的电影创作中逐渐清晰。

2

“我的这一路也是一种修行,是在寻找自我,跟自己对话。其实就是想弄明白我是一个什么样的人、我和电影的关系、我要拍什么样的电影。所以,

拍摄过程也是我对电影的一种朝圣

。”

《冈仁波齐》对他而言,是愿望,是朝圣,也是尝试。

张扬说,“虽然没有剧本,但故事走向和人物设定我已经想了很久:首先要有个7、80多岁的老人,他(她)可能会死在路上;要有个孕妇,她的小孩会在路上出生;还要有个屠夫,因为杀生过多想通过朝圣赎罪;要有个7、8岁的孩子,这样会增加很多趣味性和不确定性;有孩子就要有他(她)的父母;还要有个16、7岁的小伙子,他可能是个小流氓,也可能就是一个青春期敏感害羞的男孩,一路上他会发生潜移默化的改变;还要有一个50来岁、成熟稳健、类似于掌舵者身份的一个人,他会是整个朝圣队伍的头领。”

张杨开始依设想选人。他先去云南德钦,但那边村庄建筑形态、人的服装和长相中藏族的特点相对较少。再去四川德荣,一个小村庄似乎符合要求。接着再转,2013年11月底,途经地处川、滇、藏三省区交汇处的芒康县普拉村,因为一个牵牦牛的女孩停了下来,“长得非常漂亮,是那种非常淳朴的美,脸上有着浓浓的高原红,叫斯朗卓嘎,给我留下了非常深刻的印象。”

普拉村是张扬心目中淳朴的地方——村民基本在种地、养牛羊,虽然手机普及,有些人家配备有太阳能、卫星锅,但生活方式与习俗跟50年前没有太大变化。

“我说要请他们来拍电影,他们并不懂怎么回事,但说磕长头朝圣,他们都明白,觉得这是好事情,也都有这样的愿望。”

斯朗卓嘎很早就嫁到了隔壁邻居尼玛扎堆家,在张杨的设想中,朝圣队伍的“掌舵人”这个角色,正好可以由斯朗卓嘎的公公——尼玛扎堆担任。

“尼玛扎堆的父亲刚去世没多久,他时常悔恨没有带着父亲去朝圣,所以这次很想带着叔叔杨培一起去朝圣。叔叔杨培已经七十多岁,在哥哥生前时,老哥俩一直想去朝圣,但哥哥还没出发就去世了,杨培不想自己死前也有这样的遗憾。”

而在斯朗卓嘎的娘家,姐姐次仁曲珍的出现又给了剧组意外的惊喜,“当时次仁曲珍已经怀孕半年左右,孩子将在马年出生,希望能和丈夫一起去朝圣祈福。”

在随后的朝圣途中,他们的儿子丁孜登达顺利出生,张杨回忆起这个幸运的男孩时说:“他应该是电影史上年龄最小的演员。”

随后,斯朗卓嘎娘家两个年轻的亲戚也要求加入队伍,两个都是十几岁的小伙子,一个天生手部残疾,性格腼腆;一个怀揣着离开家乡,出去闯荡的梦想,像个小痞子。

通过这两家人,一个叫扎西措姆的小女孩又走入张杨的视线。几年前,小女孩家里扩建新房发生意外事故,她的父母仁青晋美和姆曲愿意一家三口都加入队伍,为亡者祈福。

最后,村里有个家徒四壁的屠夫,因为杀生而心感罪恶,当听说众人要去冈仁波齐朝圣,也请求加入其中。

孕妇、掌舵人、老人、少年、小女孩、屠夫……神奇的在一个村子里把一行11个朝圣者都集齐了。

剧组和这些人一起在村子里生活了一段时间,拍了很多村子里的内容。2014年4月,当积雪开始消融时,一行人朝着冈仁波齐出发,他们既是朝圣者,又是演员。

在《冈仁波齐》的海报上,这支朝圣队伍艰难跋涉在暴风雪里,大雪遮天,天地间只有他们一行,微如尘埃,以身体丈量高原。

3

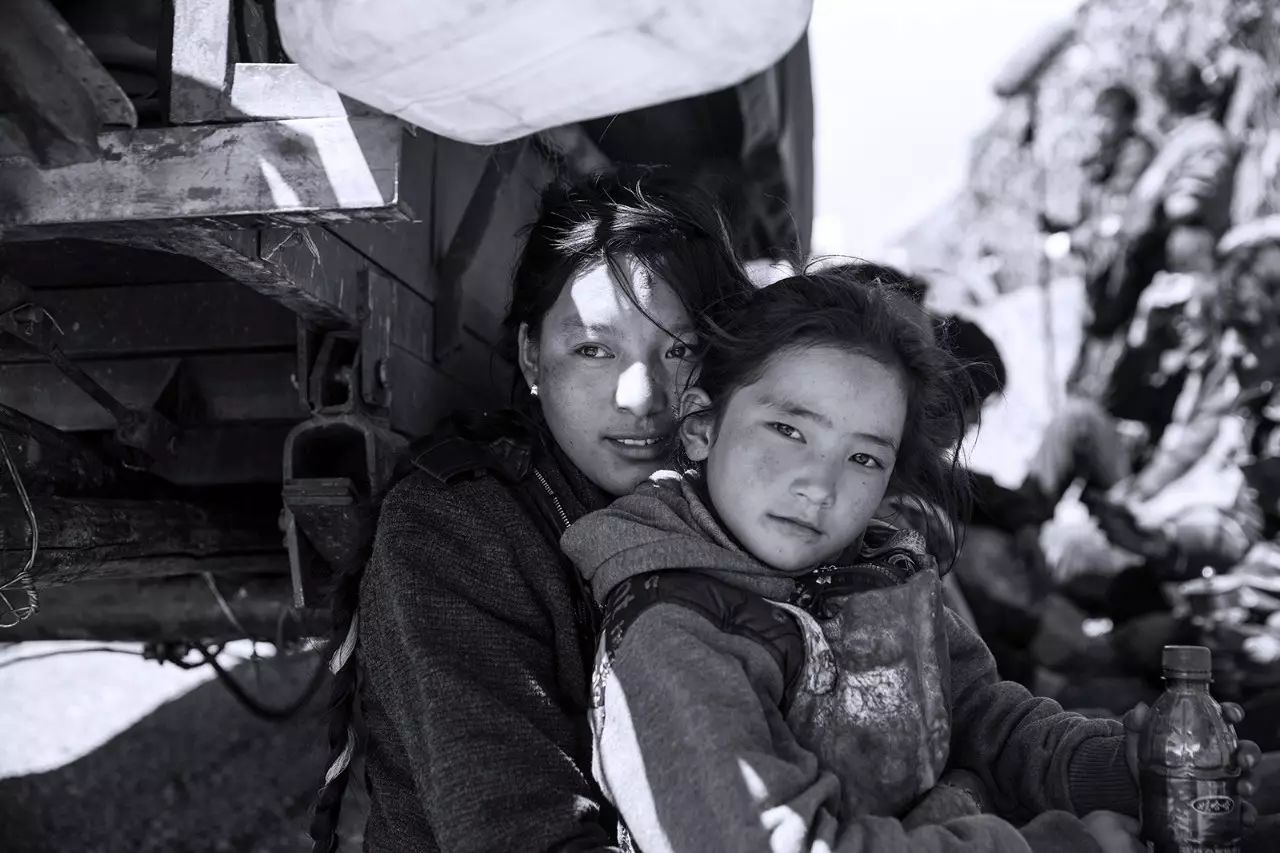

▲

这11位朝圣者磕头、吃饭、诵经、扎营的琐碎日常中,周围的环境在默默发生变化,从大雪皑皑,到桃花盛开的村庄,到繁茂绿树,又归复白雪,我们才知道他们经历了四季

张杨将电影定义为一部用纪录片手法拍摄的剧情片,整部影片没有程式化的剧本,全靠从演员们在路上的日常生活中即兴挖掘故事和人物,再转换成电影语言表达:吃饭、睡觉、磕头、念经……在一步一趋的重复中,11个平凡的生命历经生、死、成长、蜕变,而在镜头之外,张杨则始终保持自己的平静。

很多路上的情境并不是事先设定好的,是一些已经发生的或者有可能发生的事情,他让演员们去重演。

“这个确实跟纪录片不太一样,但演的内容是基于生活。”观众很少搞得清真实和虚构的关系,但导演知道。

拍摄途中,他们有遇到真实的死亡——一位骑行摔死的小伙子,摄像机记录了他们真实的相遇,到发现他的尸体,一群人帮他念经,到拉萨给他点酥油灯的过程。

但在最终剪辑时,张扬还是决定剪掉,“我的考量就是尽量需要非常生活化,非常真实,当遇到这样有戏剧化的段落,在剪辑时就不要了。有些事情虽然真实发生,但观众感觉上会破坏电影真实感的话,我也就舍弃了。”他说。

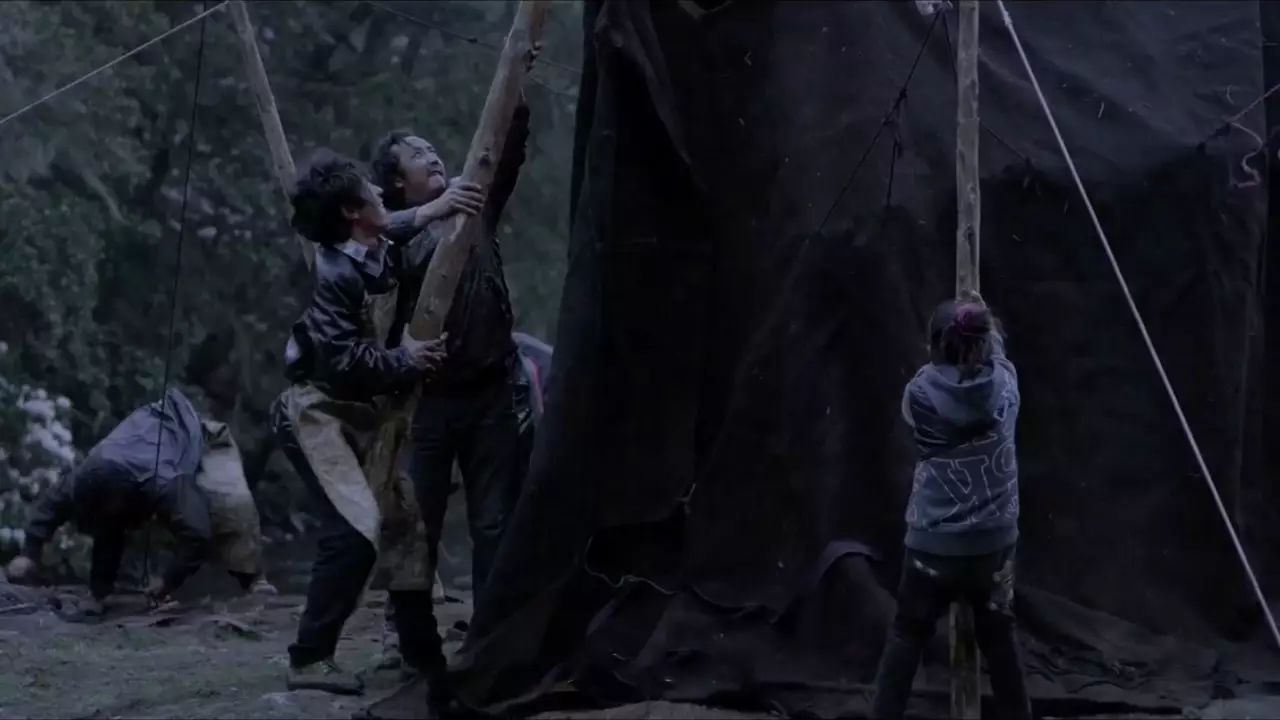

这部电影足足拍了九个月,细节足够真实与平常:即将出发前,他们锯木头做护手板,做牛皮围裙,去到集市上去买胶鞋,在芒康,一双胶鞋是45块钱,如果买得多,算批发价,就是35块钱,他们一次买了12双;在朝圣路上,他们每晚搭起帐篷,早晚聚在帐篷里,并不是讲述自己的人生故事,而是简单一句,“念经吧”便开始虔诚的早晚课,然后便是一天的磕头朝圣。

这就是朝圣者的寻常。

就像《冈仁波齐》的幕后花絮中所说:“这个世界上没有什么生活方式是完全正确的……神山圣湖并不是重点,接受平凡的自我,但不放弃理想和信仰,热爱生活,我们都在路上。”

张扬的镜头下不再是那个被猎奇的藏地,他冷静、平和、真实呈现生活的细节,朴素而节制,留出许多让人自己思考的空间,这才是文艺片的力量,用寻常的方式抵达人心深处。

●

●

●

节选自

《张扬:一场朴素而克制的朝圣之路》

本文完整版请留意《

城市画报》8月刊

文 戴小蛮

图 《冈仁波齐》

今日主编:

酷儿,美瑜