二十三

说到在美国看的好演出,最让我心动的还得说是崔健的3次美国之行。3次我都去了,印象最深的是第二次,他在返场的时候唱起了《出走》,歌词是这样的:

望着那野菊花,想起了我的家

那老头子,那老太太,哎呀!

还有你,我的姑娘

你是我永远的忧伤

我怕你说,说你爱我,哎呀!

当时台下几乎全是留学生,我和大家一样,泪水夺眶而出。

(那次演出的剧照之一)

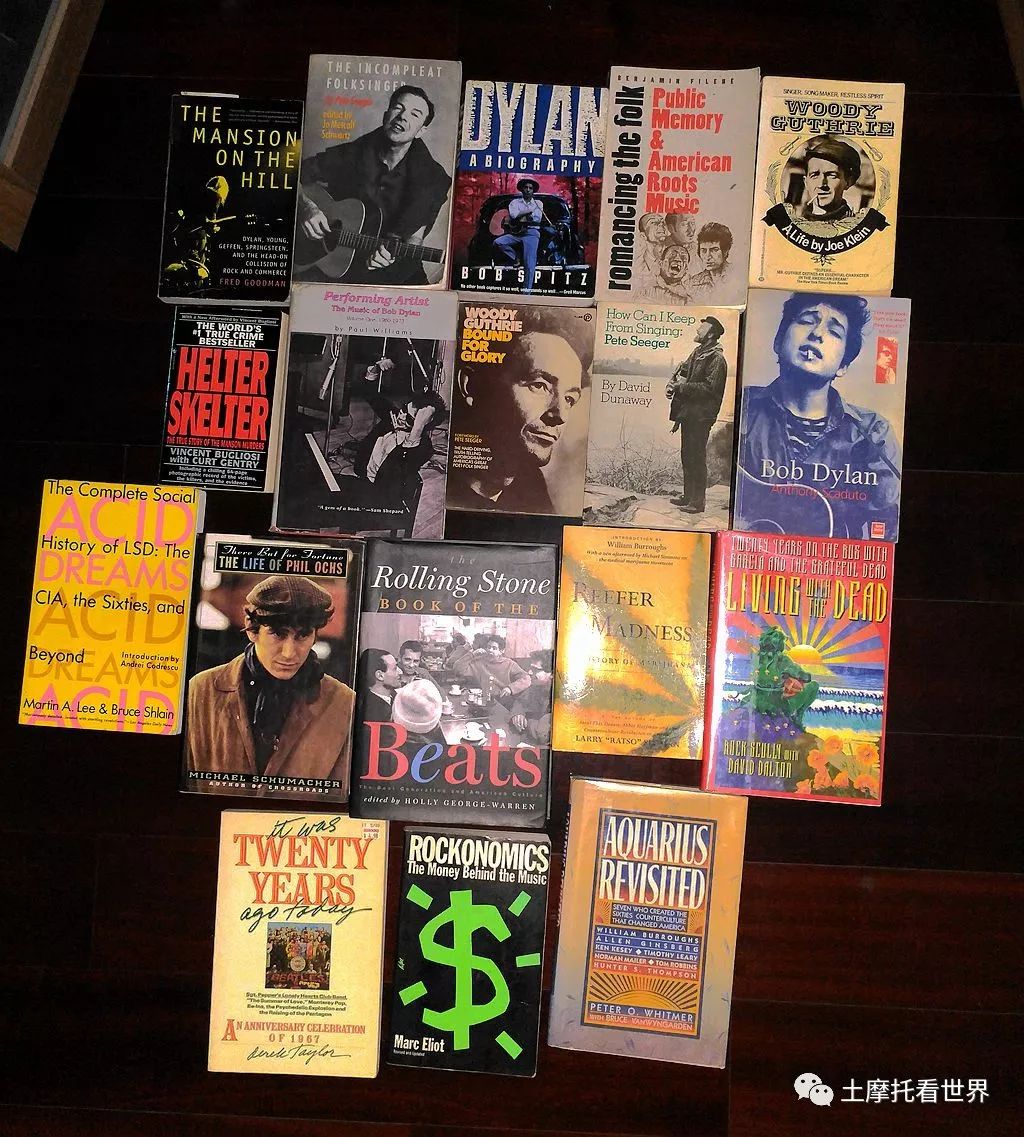

该说说这本书了。因为我增添了那么多新的爱好,以及这么多演出要去看,这本书的进度也就缓了下来。我没有写作经验,最初设想把所有的资料收集齐了再动笔,后来发现根本不可能。于是在1997年的某个时候,我找来一沓白纸,开始从“卡特家族乐队”(Carter Family)写起。我很快发现写作是一件很难的事情。首先,我已经有5年没怎么写过汉字了,提笔忘字现象严重,老是得用拼音。其次,我的中文功底全是中学时期打下来的,那时已经丢得差不多了,写出来的东西像白开水,不,像洗脚水,又臭又涩。

(部分参考书)

必须承认,我那时真没读过几本文艺书,脑子里对这类书的印象全都停留在章回小说的阶段,再加上我一直把这本书当广播节目的讲稿来写,于是就写成了后来被许多人称之为“评书体”的一本书,里面有好多个“且听下回分解”。

最让我头痛的是歌词的翻译。我想把歌词翻成独立成章的中文诗歌,而不是所谓“翻译体”,于是就开始绞尽脑汁想翻得押韵一些。我在这上面费的功夫最大,可我感觉效果也是最差,歌词这东西文化差异太强,太不好玩了。

有趣的是,我感觉越是老的歌词越好翻,越是后来那些“著名民歌手”的歌词越难翻,看来这世界上的各种文化在当初其实是很接近的,只是后来慢慢离远了。

大约写了6章以后,美国的个人电脑零售价降到了2000美元左右。于是我买回来生平第一台笔记本,学会了中文之星软件,然后把前6章都输进了电脑里。可惜原来的手稿不知被我扔到哪里去了,否则找出来看看一定很好玩。

有了这台电脑之后,我终于可以在家上网了。于是我开始试着搜中文网站,居然发现有一段时间没联系的张广天在国内火了起来。先是《恋爱中的犀牛》,然后是《格瓦拉》,再后是《音乐大字报》和《黑板报》,网上的广天变成了一个我十分陌生的文革斗士。我的成长背景让我本能地厌恶文革语境,我的生活环境更是让我看不懂广天对美国的咒骂。其实骂美国不是问题,但起码得骂到点子上,不能瞎骂。我感觉广天胡编了一个理由就开骂,这种骂法是没有说服力的。

(革命的张广天)

后来我又得知广天和小宇离婚了,小宇竟然去了纽约。于是我千方百计打听到了她的联系方式,决定去纽约看看她,顺便为我这本书踩个点。纽约是美国民歌发展史上很重要的一站,格林威治村是迪伦成名的地方,当年的小酒吧和民歌咖啡馆有很多都还在呢。

(我和小宇)

于是我在某年夏天去了纽约,如愿见到了小宇,感觉她整个人的气质都变了。原来她又结婚了,丈夫Mat是个美国艺术家,两人住在Queens的一间公寓里,一边生活一边创作,状态好极了。

(小宇和Mat)

(小宇的部分画作)

(小宇戒烟了,这是她收藏的烟盒。)

记得我当时有个很奇怪的想法,觉得广天之所以对美国恨之入骨,跟小宇的再嫁有点关系。他当年在“太阳同伴”乐队时期曾经写过一首歌,名字就叫《嫁给美国人的姑娘》。歌词是这样的: