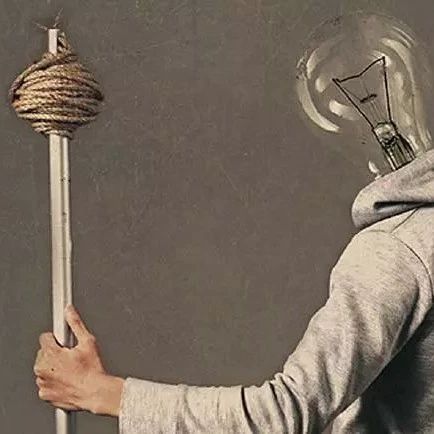

文章讨论了现代人在社交媒体上发朋友圈的困扰和矛盾心理,包括分享欲的降低、患得患失的情绪、朋友圈的比较压力等。文章提到,人们在朋友圈里受到各种因素的影响,导致分享的动力消磨,有些人选择关闭朋友圈以隔绝浮躁虚妄的世界。不过,最重要的是要过好自己的生活,不必过分在意他人的看法,找到真正关心自己的人就足够了。

朋友圈的使用从一件自然而然的事情变成需要更多勇气和决心的事情,人们陷入人际关系的旋涡,分享欲降低。

越来越多的人选择关闭朋友圈以隔绝浮躁虚妄的世界,专注于自己的生活。这样做可以让人静下心来,做真正喜欢的事情。

发朋友圈的目的是记录生活、分享心情,不必过分在意他人的看法和评价。重要的是要过好自己的生活。

你的微信朋友圈,也出现故障了吗?

前几天,一位网友发帖称:

自己发了一条“仅自己可见”的朋友圈。

但没想到,很快就有朋友私聊她:“又偷偷发朋友圈了?”

那一刻,她心跳漏了一拍,以为是自己不小心点错了。

可再三检查后,她确定自己发的是“私密状态”。

于是,她又小心翼翼反问朋友,为什么说“又?偷偷?”。

朋友回复她:

“看朋友圈有红点,显示是她的头像,但点进去什么也看不到。”

帖子发出后,#微信私密朋友圈有bug#的话题,迅速登上了热搜第一。

下面的评论区炸开了锅,大家惊恐万分:

“有点害怕”;

“最担心的事发生了……”;

“被看到我会发疯”。

更有不少人评论,之前就发现了这个问题,还以为是别人发了朋友圈后又删掉了,所以自己才看不见。

很快,微信团队也公开致歉,并回应此bug已彻底修复。

不知从什么时候起,我们似乎集体陷入一种困境:

在朋友圈坦率地按下发送按钮,越来越难了。

甚至还流行起一种新的发朋友圈方式:

先私密发送,过一段时间再公开。

用这样的方式,记录自己的生活,又给真正关心自己的人偷偷留了一扇窗。

为什么年龄越大,分享欲却越来越低了?

理由或许有千百种,但我觉得,最后原因恐怕殊途同归。

成为社会人后

连发朋友圈都觉得累

亚里士多德说,从本质上讲,人是一种社会性动物。

所以我们不可避免的,会陷入人际关系的旋涡。

年轻时朋友圈分享得风生水起。

可进入社会以后,有了上下级,有了客户,有了同事,还有很多半熟不熟的陌生人。

当工作和生活融为一体,人多了,嘴也杂了。

你发自己加班的照片,有人会觉得你是想在老板面前表现;

你发自己吃喝玩乐的照片,领导可能会觉得你工作不饱和;

你记录自己开心或者特别时刻,买房、买车、孩子优秀什么的,又会被人当成在炫耀;

就连你发宣泄情绪的负能量,还会被人教育不要无病而呻。

用句不太恰当的形容,那种感觉就像是:

在自己地盘上做事,还得看别人眼色。

所以最后,所有想说的话,吃过的食物,见过的风景,都无一例外咽回了肚子。

分享欲,归零。

心理学家阿德勒曾断言:一切烦恼都来自于人际关系。

大抵如此。

说白了,人在每一个阶段,都有每一个阶段的活法。

当你经历得越多,内心受到的框限就越多,分享的壁垒也会越来越高。

发朋友圈也就从一件自然而然的事,变成了一件需要更多勇气和决心的事情。

再加上站在社会上的每一个人,都各有各的苦,各有各的压力。

人在咬紧牙关的时候,是很难说话的。

少发或者不发朋友圈,有时不止是低调,也是一个人最大的体面。

患得患失的情绪

消磨了发朋友圈的动力

朋友小美以前也是一个经常发朋友圈的人,一礼拜至少两三条。

但最近半年,从一礼拜一条,变成半个月一条甚至都不发了。

一次闲聊中她坦言:

每次发朋友圈,都有一种偶像包袱。

一张照片要拍好多遍,姿势和表情既要无可挑剔,又不显得刻意;

文案字不能太多,要兼具内容和思量。

如果发出去5分钟还没有人点赞,她会各种猜想和焦虑:

是不是发的内容太矫情了?是不是别人觉得自己在炫耀?

到后来,她就连出门的动力都变成,拍好看照片,发一组美美的朋友圈。

发出消息后便不停刷新手机,全然没有享受旅途的心思,而是期待他人的点赞与夸奖。

生活中,很多人都有过和小美一样的经历。

发个朋友圈,不仅要精心考虑九宫格排放顺序,仔细斟酌文案里的每一个字,甚至连发布时间都有讲究。

发完的那一刻,虚荣心达到顶端,而后开始陷入无尽的较劲中。

每个人都需要被外界关注,被别人认同,以此来满足自己的存在感。

这是最正常不过的心理。

然而,当一个人过多依赖他人的看法和评价时,不可避免就会:

把朋友圈的评论和点赞数量和“我不好”联系在一起。

这样的观念一旦形成,就很容易陷入患得患失的情绪里,不断内耗自己。

所以后来,小美决定放下对朋友圈的执念,尝试一点点改变自己的心态。

认真读书,认真散步,认真感受清晨的风、傍晚的太阳,也重新出发将自己的松弛放入这个世界。

她这才意识到,朋友圈里的是风景,朋友圈外的才是人生。

关掉的不仅是朋友圈

还是浮躁虚妄的世界

在网上刷到过一个帖子,博主讨论了一个不少人纠结的问题:

要不要关闭朋友圈?

博主自述,有一段时间,她一打开朋友圈整个人就非常焦虑。

一起毕业的同学已经买房又买车,她还在为下个月的房租焦头烂额;

同期做短视频的同行又出爆款了,她的稿子第三次被客户打回了;

又一个朋友官宣二胎,而她还在面对父母的催婚……

看到大家的生活都在闪闪发光,她觉得自己很失败很受挫:

明明大家都是同龄人,以前上学成绩甚至没有自己好,为什么现在都过得比自己好?

说实话,这样的情绪每个人或许多少都有过。

看着朋友圈里的光鲜亮丽,再看看一事无成的自己,和眼前平庸的日子,真的很难不受影响。

毕竟人的痛苦来源之一就在于,跟别人比较。

就连北大才女李雪琴也没不例外。

在一档节目里李雪琴谈到,以前的她看到朋友圈里同龄人又录了什么节目,拍了什么戏,也会自我怀疑。

但其实,没有谁的生活不辛苦。

只是用心经营朋友圈的人,总是擅长展示自己光鲜亮丽的一面。

但对于旁观者而言,如果自身内核不稳的话,就很容易受到外界的影响,眼里只看得到别人的光芒。

于是越来越多人选择关闭朋友圈,与浮躁虚妄的世界隔绝,也让自己静下心来专注于自己的生活,做自己真正喜欢的事情。

也许将来有一天,她们还会重新开启。

而那时的她们,已经足够强大,足够自信,坦然接受自己的一切。

世上没有那么多感同身受

只有冷暖自知

信息时代,微信改变了我们的沟通方式,也拉近了我们的社交距离。

很多人一开始发朋友圈,也是冲着分享生活、发表想法,希望通过发表的内容与朋友们创造社交链接。

只是人生很多时候其实是孤独的,有些甜注定无法分享,有些苦必须自己去尝。

想起有位朋友,因为工作需要经常会采访一些行业的前辈,有时活动结束后也会发几张合影,分享自己的收获。

有一次她发了自己搬新家的朋友圈,没想到第二天就有人在背后议论她:

“认识的人多就是好,怪不得这么快就能买房”。

但这些人不知道的是,为了攒钱买房,她无数次在别人看不到的地方通宵加班,买完了房又到处出差,忙着挣钱还贷款。

但这就是朋友圈的现实,表面互捧,背地诋毁。

世上哪有那么多感同身受。