若干年前,因为国内奶粉品牌的食品安全事件,一度造成国产品牌的信任危机,一些国外品牌乘虚而入,占领了中国的婴儿奶粉的市场份额。然而近年来国产婴儿奶粉品牌异军突起,反转了不利局面,最近几年市场占有率排名前列的,都是国内品牌,并且持续保持着领先地位。

几个国产婴儿奶粉品牌在营销上皆不约而同地宣传自己是“更适应中国宝宝体质的奶粉”,以示和国外品牌的区别;那么类似地,在企业管理软件领域里,是不是存在着 “更适应中国企业体制的软件” 呢?

前几天我参加了金蝶一年一度的用户大会,这是继上半年参加金蝶年度新产品发布会后,我第二次贴近观察这家国产企业管理软件公司。

在会上,华为董事、质量流程IT总裁陶景文,海信集团董事长贾少谦分别分享了选择金蝶建设企业管理核心信息系统的缘由

、跟金蝶公司合作的感想,多次表达了对金蝶的认可和感激。

而央企中国通用技术集团的党组成员、总会计师马可辉的演讲让我印象深刻,马总分享他在自己前一个职位、另一家央企的子公司担任CFO,在做ERP软件选型时,为什么会在某全球领先国外ERP软件和金蝶之间,力排众议选择了后者。

马总评价金蝶是秉承“客户至上,以人为本”的价值观,他说做出选择金蝶的原因是它比另外待选的那家国外软件更能“

随需应变

”;他说道,“我越来越感觉到,一个好的管理系统或者是软件,应当蕴含着管理的理念和基本的原理,系统应该是活的,而且是非常简洁的。”

坦白说,我自己乍听到这句话时,作为多年国外软件的实施顾问,同时又深切盼望国产企业管理软件壮大,“随需应变”这个说法,让我为国内软件公司感到一些的不安和担心:

一方面,我听出了国产软件公司为了服务好大客户的谦卑、虔诚的态度,另一方面,企业管理软件公司的良好盈利模式来自于对套装解决方案的标准方案的遵循,如果说完全以满足用户需求为中心的“按需”,则可能给公司带来巨大的交付风险和盈利压力。

那么金蝶怎样能做到“随需应变”又健康成长呢?徐少春先生的答案是这样的:

中国企业管理软件不仅要百分之百地替代国外软件,而且还要能够实现更好的用户体验与管理模式创新。

对中国大型企业需求的应用能力,不就是“更适应中国企业体制的软件”吗?

根据我近期对金蝶一些对国外领先品牌的实际替换案例的现场观察,金蝶替换国外

ERP

软件是完成可行的,而且

上线是成功的、客户是满意的

!其“随需应变”的底气,来自于金蝶产品的两大特点:架构现代化和中国管理模式。

三年前,我提出了企业管理软件可能存在日本模式、欧美模式和中国模式三者区别的假说,即全定制化开发、全套件化应用,和兼具定制化开发的灵活和套件化最佳实践,参见《

《中欧商业评论》文章| 企业管理软件的中国模式

》;我一直在观察中国企业的管理数字化实践,是否真的存在这三种模式?

“中国模式”的确是企业在管理价值观上一种看似矛盾的、“既要又要”的模式——既要定制化开发软件的灵活,又要套装软件的最佳实践,这正反映了中国社会在过去三十年经济飞速发展中所呈现的真实状态:

既要改革开放,又要不忘初心;

既要经济效率、又要社会公平;

既要速度、又要质量,

这些“既要又要”体现了中国文化中的辩证统一思想。

在中国哲学中,有阴阳平衡观念。

比如在儒家倡导的“中庸之道”里,追求的是一种不偏不倚、恰到好处的状态,“既要又要”类似在不同的需求、价值之间找到平衡。就像个人发展中,儒家提倡既要追求自我价值实现(立德、立功、立言),又要遵循社会道德规范(仁、义、礼、智、信)。

从道家角度看,“既要又要”体现了对事物对立统一的把握。道家讲有无相生、难易相成,在看待事物时注重全面兼顾,例如在处理人与自然关系上,既要利用自然,又要尊重自然、顺应自然规律。

中庸之道主张在处理事物时,既要考虑事物的多方面因素,又要寻求一个平衡点,避免走向任何极端。

古人说:“致广大而尽精微,极高明而道中庸”,强调“执两用中”,在事物的极端之间找到合理的平衡点,对应到企业管理哲学,就是

企业面对中国社会特定的发展阶段的多样性、复杂性,要有包容、能理解,在矛盾对立中寻求和谐统一,在变化中寻求恒常,在复杂中寻求简单

。

这样的管理哲学自然就会影响到中国企业管理数字化的路径选择。

不可否认,西方工业革命比中国早一百年,工业化组织的最佳实践已经沉淀在领先的欧美企业管理软件中

;

然而,中国企业管理的社会标准化程度较低,企业和企业之间千差万别,以不变应万变的欧美企业管理软件在中国推广面临诸多挑战,就我自己这么多年的实施经验,很多中国大型企业实施欧美管理软件时,要不是大量投入定制化开发,要不是把国外套装软件的标准功能用得都很浅,和欧美实践有一定差别。

同时,中国社会数字化程度的发展速度却远超中国企业管理的社会标准化速度,中国工业革命比欧美晚百年,然而中国互联网发展却顶多比欧美晚十年,迅速后来居上,中国的数字化基础设施、互联网用户人数、电商和社交媒体、人工智能技术及应用、数据要素化等等,在全球范围内均处于领先地位,在不断推动经济社会的数字化转型。

在企业管理角度而言,可以说中国企业对于数字化应用覆盖和用户体验的挑剔程度,跟欧美企业相比,是只高不低的。

一句话总结之,当前中国企业管理数字化的大背景就是:“

组织现代化程度低、技术现代化要求高

”。

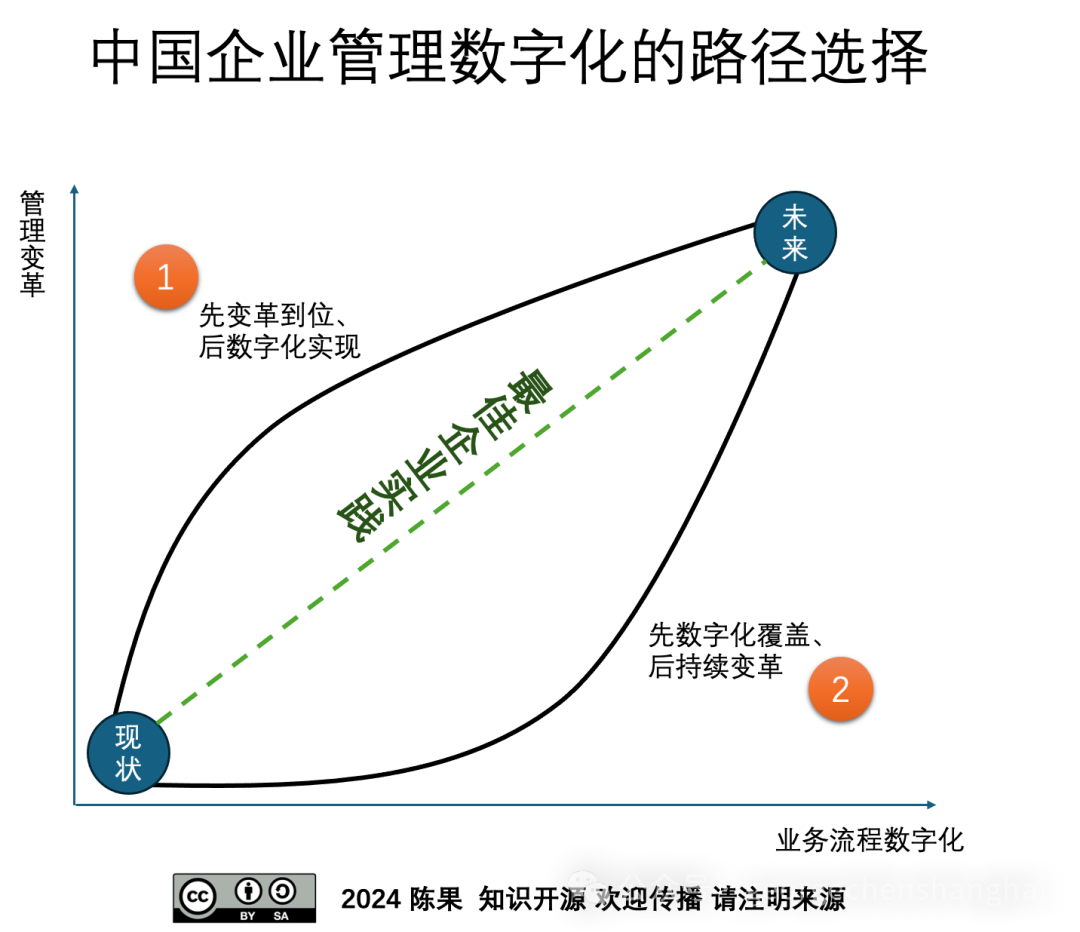

我将中国企业管理数字化的发展从两个维度分开看,一个维度是管理变革程度,另一个维度是业务流程数字化程度,从现状到未来,大致可分为三条道路:

1

、在没有大量的数字化支持的前提下,先大力搞管理变革,先变革到位,后用数字化来实现变革成果

2

、先把数字化用起来,然后基于现有流程,逐步推进管理变革

3

、基于一套最佳企业实践,无论是管理变革还是业务流程数字化,都向这套最佳实践靠拢

显然,传统基于套装软件的企业管理数字化是路径三,然而中国企业管理者的期望却是一、二、三都要,在不同的企业上下文环境下,选用不同的路径策略——这就是“随需应变”。

在三十多年前的改革开放初期,我们是既没有自己的管理软件技术,也没有行之有效的中国最佳实践。经过三十年的探索,信息技术在不断发展,行之有效的中国实践在积累,而不同于西方的中国哲学则在中国企业的企业管理中,如何平衡过去与现在、技术与实践、中国与国外的实践选择,最终形成“中国管理模式”。

中国管理模式是由一个个的场景构成的,每个特性场景的背后都有特定的管理思想,其数字化实现方式就是在上述三条道路中的某一条的选择,而不是一条道路适用于所有的场景。

在这样的背景下,中国企业管理软件三十多年来在中国市场上对国外企业管理软件,已经走过了从模仿学习到追赶超越的道路。