经公众

号“芝麻匠通讯社"(微信ID:ZhimajiangNews)授权转载。

最近,随着房山地铁线启动了刷手机乘车项目,越来越多的人感受到公共交通的变化之快。

几十年来,电车、公交、地铁,从地上到地下,由慢到快,辚辚的车轮缩短了人们的行程,也加快了生活的节奏。

大多数人的一天,可能都是从这些交通工具开始,再由这里结束。如果没有它们,很难想象我们的生活会变成怎样。回顾那些年京城公交走过的发展之路,还有不少画面历历在目。

北晚新视觉供图

要说北京的公交发展,不得不从电车讲起。

从1924年底,前门至西直门的第一条有轨电车线路通车,到1964年大庆油田会战成功——公共汽车所用汽油可以自给之前,电车就是京城公交的主力。

根据北京第一条有轨电车仿制的观光车

那时候的电车分有轨和无轨两种。1949年初期,北京市仅有5条有轨电车线路。1956年之后,无轨电车出现,并发挥着越来越重要的作用。

1959年西单北大街通了无轨电车,马路上依旧能看到废旧的轨道痕迹

就好像今天我们说“挤地铁”一样,那时候的人们,也时常将“挤电车”挂在嘴边。别看当时的人没现在多,可毕竟交通工具有限,坐个电车也不容易,高峰时段永远是拥挤的。

五六十年代,电车票还算便宜,起价3分,最高5分,但乘车的经历并不愉快。电车的顶较低,不少男士在里面都得缩着头,站都站不直。

1957年,新建的北海大桥上行驶着无轨电车

随着乘客的增加和技术的进步,1959年,北京出现了能容纳更多乘客的铰接式无轨电车。

更多的人得以享受出行的便利。与此同时,公共汽车也逐渐发展起来。

建国之前,公共汽车主要被用作旅游观光或是作为有轨电车运力不足时的补充。建国初期,北京市共有49辆公共汽车,其中能运营的仅有5辆。

当时的街道上主要行驶着电车

而且因为缺乏石油,当时的公共汽车都是烧木柴、木炭、煤气,因此衍生出的发明有挂在车后的“五一式煤气炉”、“温控式煤气炉”,以及需要置顶的煤气包。

六十年代生活在北京的朋友们一定记得,公共汽车顶子上驮着一个大煤气包,行走起来气包总是晃晃悠悠、哆里哆嗦的。

车顶气包是由黑色橡胶袋制作而成的,远远望去一个黑糊糊的庞然大物,里面的煤气为汽车前行提供动力,充满后,车的高度不亚于当今双层客车的高度。车子在行驶过程中煤气逐渐减少,气包也由大变小。

可想而知,车子走一路得弄个“灰头土脸”,有时候就连司机也免不了成为“大花猫”。

直到后来我国石油实现了自给,这些“特有发明”才逐渐退出历史舞台。

到了七十年代,公交车已成为是公共交通的“大哥大”,全市共有247条线路。

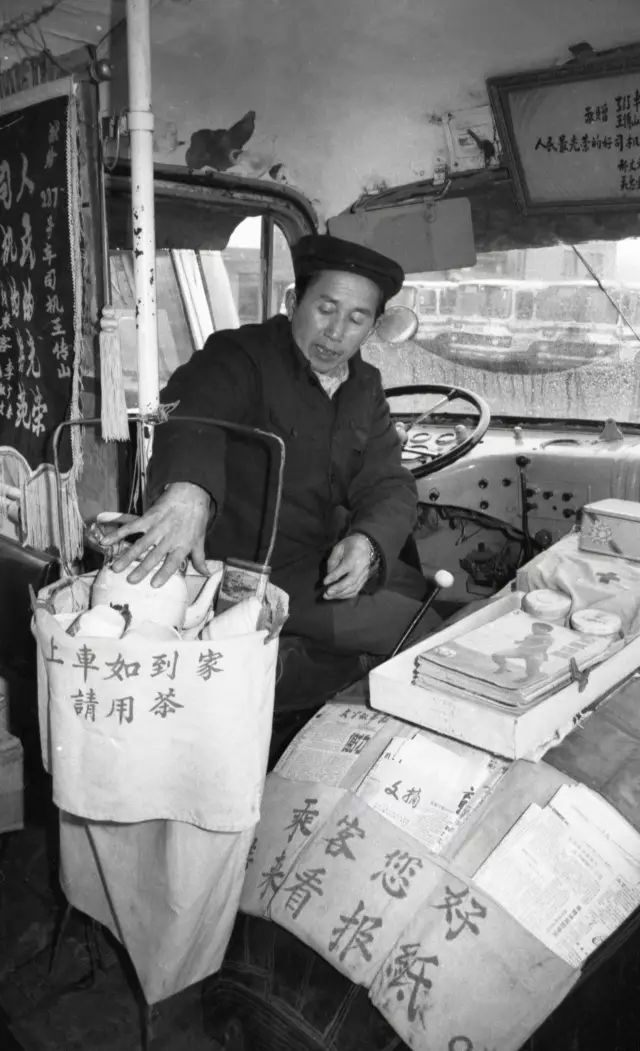

1980年,从丰台开往农场北天堂村的313路公共汽车司机王传山,在车内准备了热水、报纸、茶叶等贴心 “小物件”,这样的“特色服务”广受赞誉。北晚新视觉供图

和电车类似,公共汽车也有铰接式的,不少人都记得这种大公交行驶起来摇摇摆摆的样子。

80年代路过天安门的大1路公交车

不过虽然早些年的公交车没现在舒适,却也给人们留下了难忘的记忆。

那时候的大街比现在清净很多,孩子们每到寒暑假就去买个2块钱的学生月票,满北京玩儿,到最后基本没有没坐过的线路。

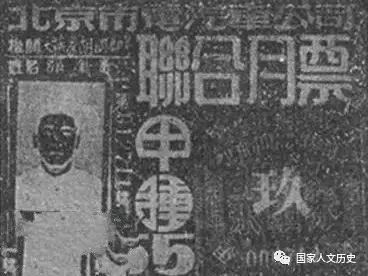

这是一张1955年9月的月票。上面印有黑色繁体字:“北京市电汽车公司联合月票甲种1955”,与今不同的是月票上还填写“机关”和“姓名”

这是由爱好收藏的普通市民苏立根历时38年精心收藏的月票,其中包括从1954年北京发行的第一张甲种硬纸公交车月票到2006年4月最后一批纸制月票

公交车售票员是大家再熟悉不过的职业了。别看卖的只是张小小的车票,指路、协调的活儿也都得做到位。当时涌现出了李素丽等一批劳动模范。

李素丽

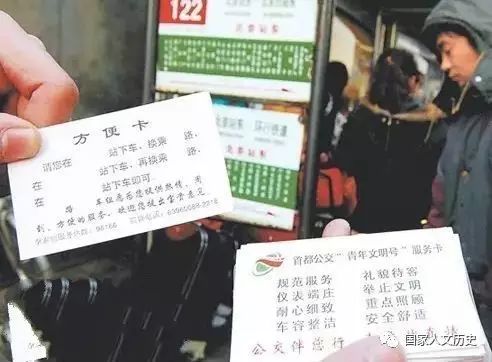

不少公交车上,售票员还为乘客专门准备了指路卡。甭管您问哪儿,他们都能详细地告诉您该怎么走。

那时候,多少孩子玩过家家喜欢捧着个小匣子、再夹些小纸片,扮演公交车售票员的角色,学得都有模有样:“上车的乘客请买票啦!”

90年代北京的公交车售票员 北晚新视觉供图

公交车还没有空调的日子,一到冬天,扶手上也“穿了棉衣”。

这些当初看似平淡的细节,如今回忆起来充满了趣味,不禁让人怀念那些年挤过的公交。

北晚新视觉供图

九十年代之后,大街上涌现出越来越多的公交车,它们成为人们出行最主要的交通工具。

1992年的东单路口 北晚新视觉供图

伴随着公交线路的密集化,新的购票方式也出现了。

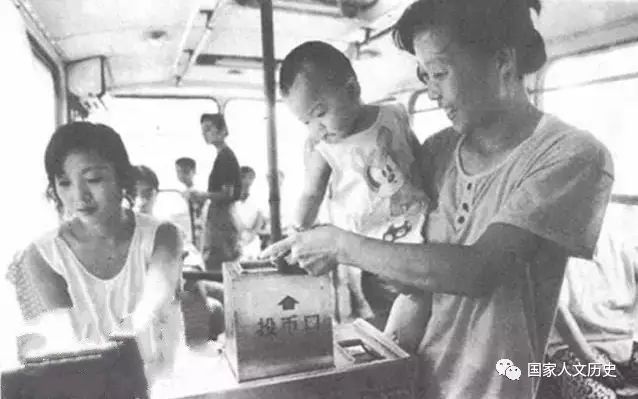

1994年,北京公交车上有了无人售票。站牌、车厢内均贴上了“自备零钱、不设找赎”的说明。

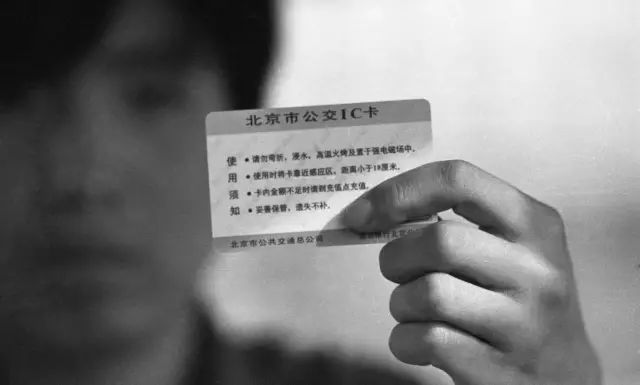

1999年6月,北京市首条IC卡公交线路开始试运行。刷卡机取代了售票台,一切变得更为简单、便捷。

北晚新视觉供图

北晚新视觉供图

21世纪初永定门公交站 北晚新视觉供图

2006年,北京一卡通IC卡系统正式开通。

如今,北京的公交系统早不复当年的简陋,新式的公交车穿梭于首都街头。

还出现了纯电动公交“巨无霸”——长达18米的车身,能载客143人。实现零排放的同时,也为乘客提供了更为安静的乘车环境。