神户大学教授·传染病专家岩田健太郎

因为直接向全世界曝光钻石公主号游轮内部防疫管理的严重隐患、对日本政府的操作提出尖锐批判而被国内一些媒体誉为『日本吹哨人』。虽然我完全不同意这个观点,但这一点不影响他在传染病疫情管理领域观点的价值。今天我就结合他最新文章(3月27日)的要点,辅以背景说明与补充,将精要部分的干货分享给大家。我个人体会是这篇文章价值不仅在于让大家明白日本现在疫情方面究竟处于什么状态、日本到现在为止到底做得如何,更在于如果疫情无法避免长期化,一些在疫情管理平衡感拿捏上的洞察,或许对我们下阶段的决策与操作有所裨益。一月末的时候欧洲绝对想不到3月末时自己会处在什么样的境地,而五月末的中国乃至世界又会如何,恐怕我们现在没有任何理由随意乐观——很可能在特效药或者疫苗真正量产问世之前,人类与新冠肺炎之间的斗争将会是一波又一波此起彼伏的输死较量吧。不多说了,直接开始↓

尊重事实

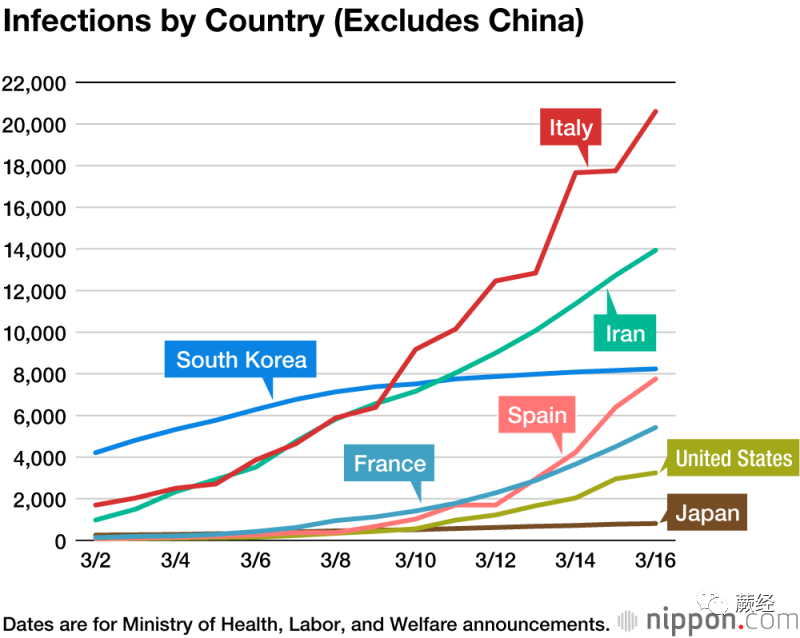

日本所报告的新冠肺炎病例人数和其他主要国家相比显得非常少,引起了国际关注。

有声音质疑这数字究竟真的假的?是否只是因为检查数量太少而造成了实际感染人数的偏差?

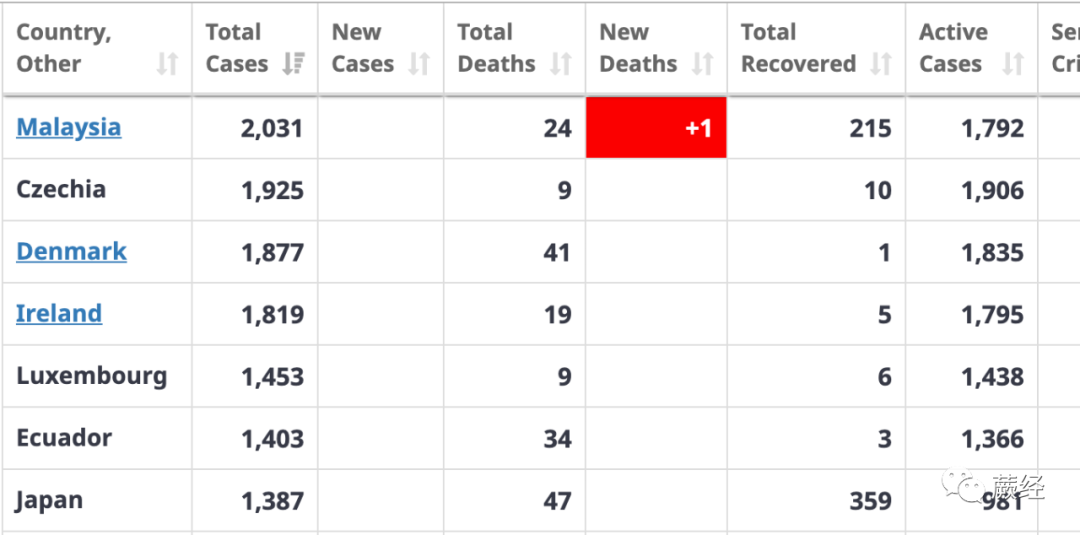

↑最新数据中日本甚至排到了厄瓜多尔后面。

然而这种质疑存在各种侧面的错误。因为从一开始日本就没有打算搞清楚到底有多少新冠肺炎患者。日本的核心路线是对于必须住院的重症患者予以诊断、收治与隔离。所有无法把握所有感染者情况是理所当然的,因为从来就没有打算去掌握过。这本身并非坏事。讲真无论操作尺度大小,所有国家都这个样子,无论是美国欧洲还是亚洲,没有任何国家试图要做到感染人数的全体把握。WHO也没有这样呼吁过。当然日本对于国外归来的无症状人员进行PCR检查、让无症状人员住院接受隔离(轻症难道不应该居家隔离么?)的操作也呈现出原则不自洽问题,令人困惑不安,在(面对公众的)风险沟通上有所失败。

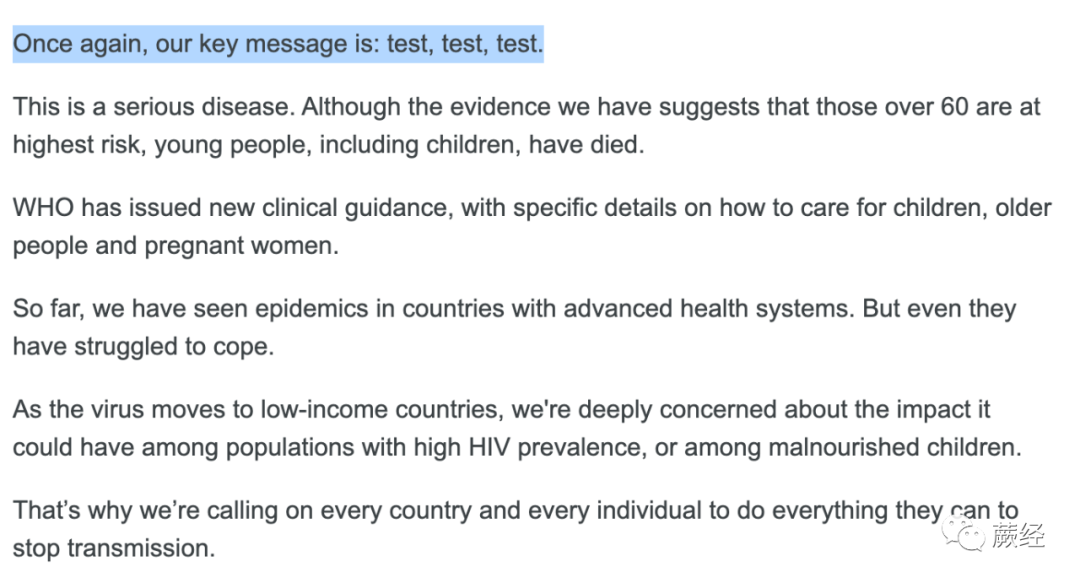

↑蕨按:3月16日,WHO总干事柔叹先生(Tender Sigh)在公开讲话中特别强调新冠肺炎疾病的严重性,敦促各方面一定要加强检查、检查、检查!这个在全世界引起震撼,但不仅仅国内自媒体,各国媒体都产生了不同程度的误解,

以为意思就是要查、拼命查、地毯式轰炸般地查个水落石出,恨不得全民一律接受检查!

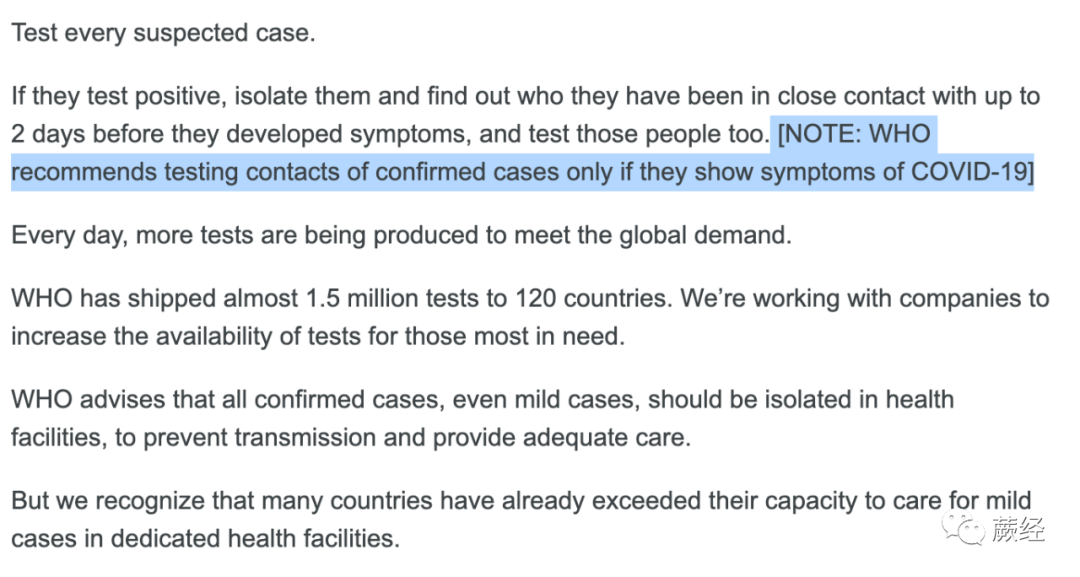

但实际上若细看内容,会发现柔叹先生并非那个意思,而是:所有疑似案例都应该积极检查(Test every suspected case.),一旦确认阳性则应该立即隔离,并对长达过去2周之内的所有密切接触者进行查找与追踪,对有症状的密切接触者也进行检查→这里请特别注意:

WHO推荐的是当且仅当感染确认患者的密切接触者表现出新冠肺炎症状时,才需要进行PCR检查,绝非对于所有无症状人员一律实施检查。

这一点,可以说几乎各个国家主要媒体都有意无意地忽略了这个微小而重要的细节。但我个人觉得柔叹先生在这方面是有点问题的,因为他好像在现场讲话时表达相当含混且存在缺省,而事后WHO官网上的讲话书面记录是进行了一定程度补充与追加注释的。这可能是全球大小媒体忽略的关键原因之一,毕竟大家都要抢着发稿,难以沉得住气等到WHO官方补完文稿出炉再度核对之后才发出,这也的确对媒体三思而后写的要求有些太苛刻了↓

韩国和日本一大区别在于韩国操作模式是一种结果而不是目的。韩国是因为疫情集中一地爆发之后不得不对该疫区以及周边区域展开重点检查。假如日本也发生这样大规模人口的疫情爆发(即overshoot。

蕨按:但请注意这个单词是日式英语单词,看上去意思好像很明白但在和英语母语者沟通中尽量不要用。。。

)的话检查数量当然也会不得不相应提高。

不考虑具体情况而只讨论检查数量是毫无意义的。

无法把握整体情况的疾病除了新冠肺炎之外多去了。日本从来没有把握过流感的整体感染数量,而只是进行定点观测。这是因为在流行病学研究和疫情管控策略角度这样做已经足以获得充分信息了,没有任何数据精确把握住了日本每年到底发生了多少例流感。有人说筛查接诊记录不就行了,这说法是错误的,因为包括我在内大多数轻症流感患者从不看病也就自行痊愈了。不仅仅医疗领域,政治经济学科采样数据几乎也都是基于分母推测而不是全体数量把握,那是非常低效率的做法。

蕨按:PCR检测地毯式筛查有很多操作细节上的问题、风险以及可能引发的代价,包括但不限于:

①检查之后的分流问题、医疗机构分级接诊收治管理问题。疫情刚开始时接收的轻症患者迟迟不出院,但随后突然而至的高峰导致真正需要救治的重症没有病床,混乱中加快医疗资源崩溃的速度。

②费用和时间人力代价高昂,连续检查几次之后却依然有不太低的假阴可能,对于社会是高昂的成本负担。

③品质本身良莠不齐。一些产品的假阴率更高,如果采用可能导致严重后果。

④检查过程中可能产生咳嗽甚至气溶胶,对检查人员构成风险,增加本来不必要的感染。

⑤在检测中心检测的过程中原来的健康人反而真正暴露在感染风险下。

⑥健康人若在检测中心被感染,那么当时必然的阴性结果(并非假阴而是真阴)带来的安心感导致回家后家人和周围亲密接触者暴露在高危之下。

⑦已经感染者因为假阴结果而莫名乐观,增加高危行为。

⑧较小概率下,检测人员操作不慎可能引发污染导致假阳,以至于真正健康者被拉去隔离。请注意:PCR虽然理论上没有假阳,但不等于实际上没有。实际上绝对可能有。

↑综上,PCR和其他一切医疗操作一样,其复杂程度远超普通人的想象。所以PCR和其他任何医疗操作一样,不应该无差别地毯式面向公众全体操作,而是必须基于事先评估的风险程度原则,对于真正符合的人群绝不疏漏——症状符合基准了当然要查,但症状并非唯一:密切接触过感染确认者的人群有时哪怕没有症状也需要予以检查。但一切都应该case by case。

日本到现在没有发展成意大利、西班牙以及纽约市那样严重的局面。没有因为重症患者铺满医院病区而发生医疗资源崩溃、没有被迫将手术室改造成ICU、没有尸横遍野。是的,日本没有能够精确把握住到底有多少新冠肺炎患者,

但到目前为止包括东京在内,日本比许多其他国家在疫情控制方面做得好得多是事实。

即便如此也有很多人想要知道到底实际上日本患者人数大概是多少。这个可以基于中国的数据进行推算,譬如西浦博先生所带领的研究团队就进行过推算,认为日本实际轻症患者人数是报告人数的几倍(捕捉率0.44,95%置信区间0.37-0.50)。但中国人口分布本来就和日本存在差异,并且中国的数据本身也没有包括无症状者或者不需要住院的轻症患者,于是基于中国数据评估的话必然也会发生过于低估的问题。甚至还有阴谋论认为病毒还可能发生突变以至于中国的病毒和日本的病毒是两种不同的病毒(我不会这么认为)。

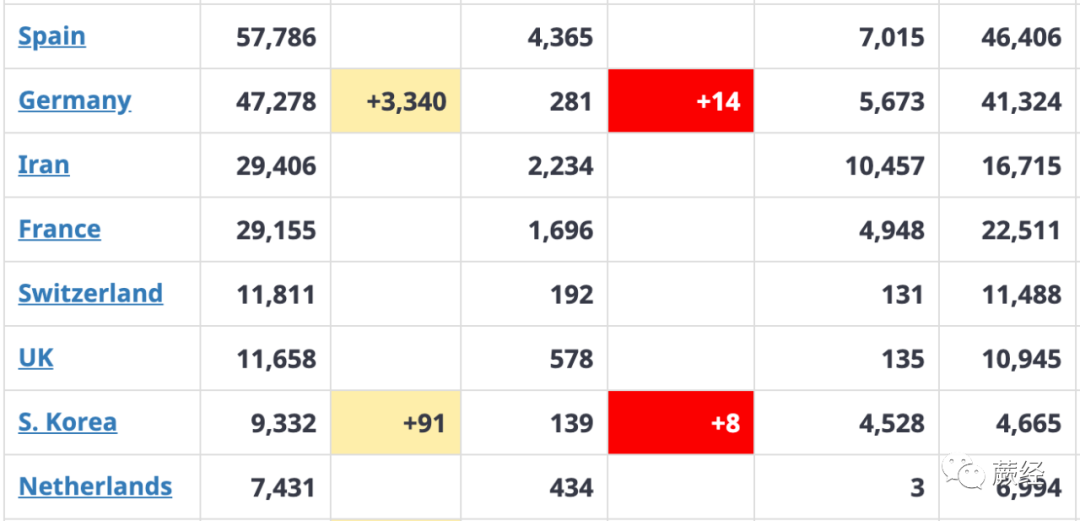

↑蕨按:在这里,其实还有一个更加简便且相当合理的评估日本实际上到底有多少人感染的方法。那就是参考检查得更加彻底,且疫情经历时间已经足够久的国家与地区甚至环境的患者人数。这里特别有两个合适:①韩国。②钻石公主号。韩国目前被国际公认属于PCR检查比较充分彻底的样板国,韩国目前死亡率是1.5%。而钻石公主号也非常接近:1.4%。钻石公主号看上去似乎比韩国更加理想,因为钻石公主号得到了严格的全员彻查,但钻石公主号存在年龄分布偏差,因为船上大部分都是老年人,即便日本和意大利这样程度的老龄化国家也不可能有钻石公主号那样的年龄结构,所以统计上必须对年龄进行调整否则会有偏差。随着时间推移,钻石公主号很可能还会有人员死亡。而由于分母较小,每增加一个死亡就可能大幅度推高死亡率。还有人问为什么不选择德国呢?这是因为德国这次疫情虽然爆发厉害但感染人群年龄比例比较特殊,年轻人远远高于老年人,呈现出另外一种偏差。并且德国爆发太快,以至于多数患者根本没有走完新冠肺炎从感染到病亡所需要的3周到4周病程。所以至少在当前,韩国是最理想的参考对象——

日本目前死亡率是3.4%(47/1387),按照比例可以算出日本更加精确的感染人数目前可能是3200人左右。

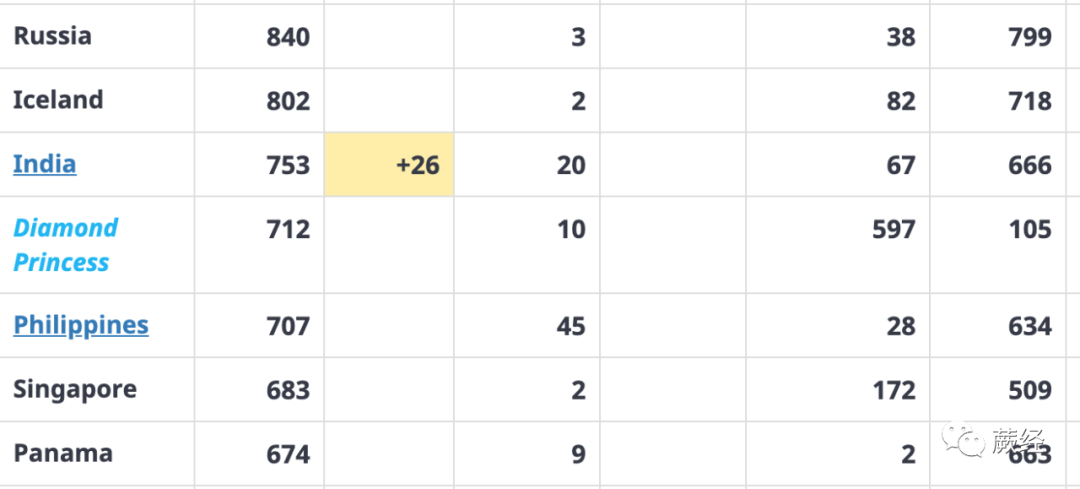

当然即便韩国依然肯定是低估的,因为这个病实在太不要脸、实在太隐匿(我每天临睡前都要画个圈圈诅咒它!),到底这个病感染了多少人以及死亡率是多少可能只有等到疫情结束后回头进行大规模抗体检测才能更加精确地掌握了。

我说这个绝非意在贬低那篇论文的价值,而是任何模型都天然存在缺陷:模型只能援引现有参数,而现有参数本身是否真的妥当本身常常很难证明。当作为前提的参数本身并不恰当时导出的预测就会不准确。模型之所以是模型,因为模型的前提是将世界进行简化。想要不简化,那么就和模型本身的定义发生矛盾。而读论文的人的责任在于如何将论文信息应用到现实世界、如何进行解读,是否能理解数学模型的局限、应用到现实世界时是否足够谨慎。譬如读了那篇论文之后就断言3月26日时间点上东京累积感染人数已达500人的说法其实是错误的。

人会出错、模型也会出错。出错本身不是大问题。关键是察觉问题、修正问题。英国帝国理工学院团队坦承最初对于感染高峰的到来只要实施缓解(mitigation)策略就够了的结论是『错误』的,转而预测若不实施相当激进的措施与疫情抗争,那么英国的ICU迟早会迎来崩溃。所以绝对不是说不应该用数学模型,而是数学模型并非是不可能出错的。

英国很重视活用数学模型,但运用时在结论上非常小心翼翼、同时伴随反驳与异见。这才是健全的科学态度。

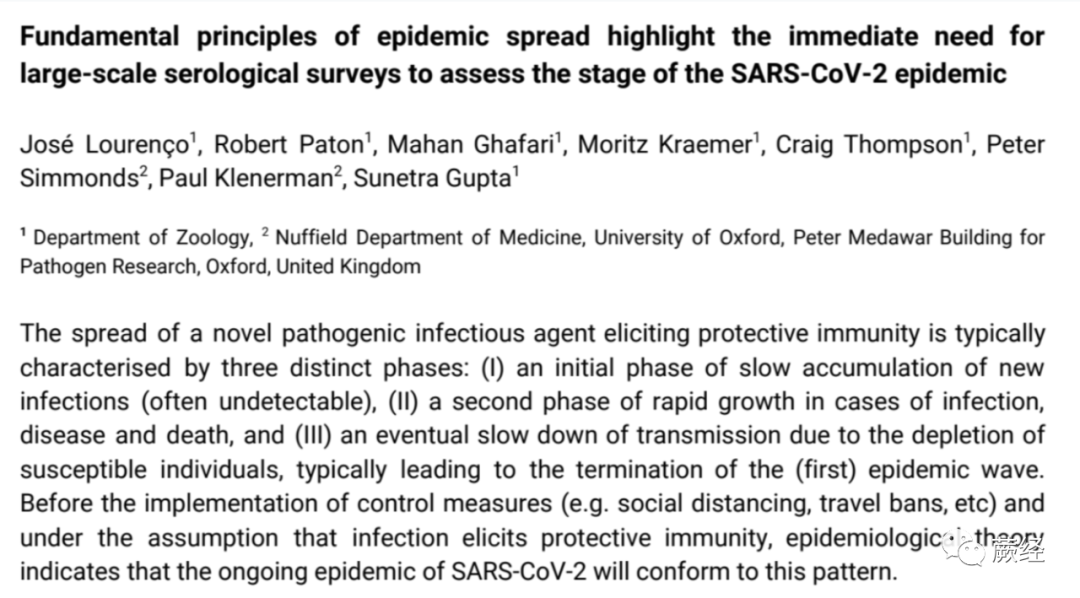

↑蕨按:模型之所以常常甚至总是存在错误,是因为模型必须基于很多假设。而假设本身常常是错误的。有时候,假设甚至很大程度是拍脑的,因为缺乏扎实的数据,这可能导致结论猜测想象的味道浓重,公众解读起来更是离谱。真正能运用好数学模型的前提是承认数学模型不是万能的。对于数学模型本身,尤其是面对基于数学模型预测的报道,不应该始终处于一惊一乍的状态,反应应该始终让自己保持冷静。最近英国牛津大学的一份正处于同行评审状态,基于数据模型的研究又被全球媒体狠狠炒了一把。研究中提到到上周为止英国已经可能有高达68%的人口感染了新冠肺炎,无数媒体则立马开始了一系列以『半数以上新冠肺炎或已经感染了新冠肺炎!』的标题党操作。不得了,那是多少千万人啊,那接下来不就是要死多少个几十万人啊的『逻辑合理顺推』了。但实际上又有几个人真正精心、用心、专心地去看过论文作者自己的表述?牛津的研究团队自己都承认他们的数学模型运用了假设,因为没有确切数据(hard data)。所谓68%是极端情况下的结果,而同时还存在另一头的极端可能性,那就是英国总体感染人数所占人口比例依然极小极小,研究者表示实际情况可能位于两种极端之间。到这里这话简直有种说了等于白说的味道了,但基于科学的事实就是如此。这可能也是为何英国政府很快就将开始向公众提供数量高达350万份的抗体自测套件的原因之一吧我想,因为唯有如此才能真正探寻英国人口到底有多大比例实际遭受感染,唯有如此才可能对于今后更加精确的数学模型的建立提供确切的数据。这一点上我一直认为这个体型有点像川普的英国首相一直是在下一盘大棋。

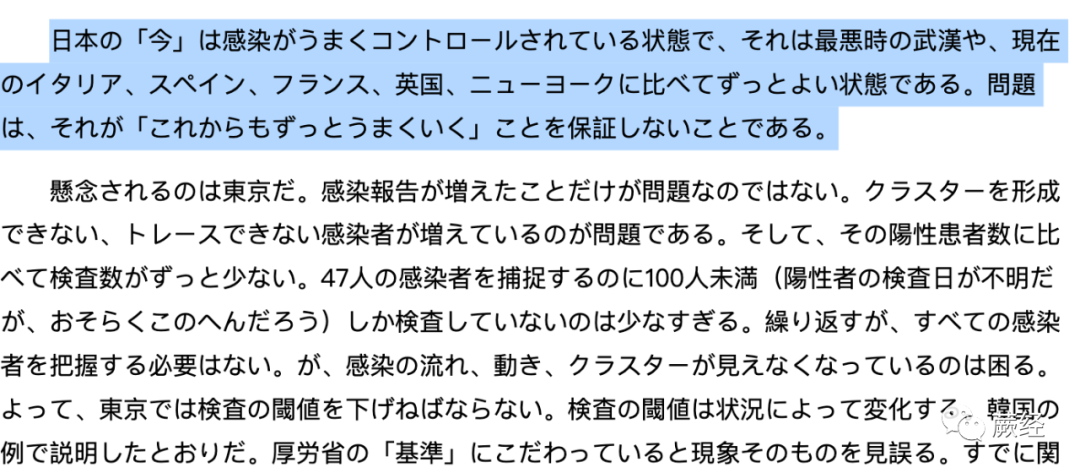

现在的日本处于感染被控制得很不错的状态。这一状态远比情况最糟糕时期的武汉、今日的意大利、西班牙、瑞士、英国和美国纽约要好。

但问题在于,这不是将来也能一直好下去的保证。

东京令人担忧。问题并不仅仅在于报告感染人数的增加,而是在于摸不到感染集群

(蕨按:关于日本抗疫核心战法的补充阅读:

新冠蕨记 | 东京,还能坚持多久?

)

,追踪不了前后脉络的感染人数的增加。同时相对阳性人数的检查数量太少。

假如抓到了47名感染者的背后只有100次不到的检查的话,数量实在太少。

这里再度重申:没必要掌握所有人的感染情况,但是感染的动向与感染集群若发生遁形的话就会有问题。因此东京必须降低检查的门槛,而检查门槛降低多少视情况而定,上文已经通过韩国的案例进行了说明。这方面若只是拘泥于厚生劳动省基准的话看问题方式本身就已经错误。

关西方面现已根据(最新认识到的)味觉与嗅觉异常发现了感染人员并以此摸索到了感染集群,

临床上这一点应予以更充分的运用。

我不知道东京哪方面构成了检查数量下降的障碍,但这一障碍务必立即去除。

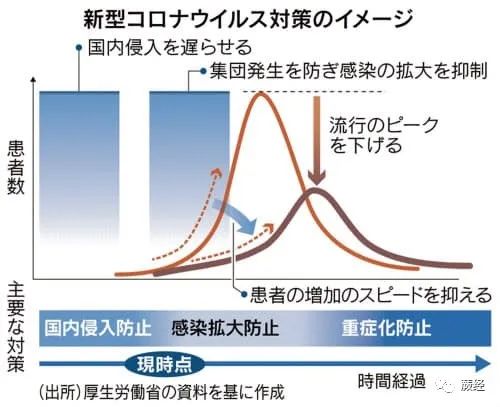

大家都看到过这样一张『拉平疫情曲线』的概念图。这张图基于演绎法,实际上是否正确还不清楚。前面讲过,英国的推算认为这是不够的,因为有可能被拉平的曲线变成了漫长严重的伤害。

这里很重要。切不可让『拉平疫情曲线』转变成『疫情高峰已经下来了』、『疫情高峰不会到来了』等等自我心理暗示。喜欢拘泥于Plan A的日本常见失败模式在钻石公主号游轮上表现为『不能让二次传播发生』变成了『二次传播怎么可能发生』的思路,结果毫无防备地把船上乘客全部放走。

要面对现实,是不能让疫情高峰发生,而不是对疫情高峰视而不见,哪怕现实令人难堪。

虽然如此,PCR检测假阴实在太多,很难用来把握实际感染状况,所以不顾一切地检查是错误的。而基于血清抗体检测IgM、IgG则能正确把握集团感染状况,却也不是万能——这一手法容易放走感染早期人员、在感染个案层面上难以操作,HIV早期感染的漏网之鱼就是这个原因。所以抗体检查适用于面向公众展开的流行病学研究,可以由此洞察东京现在到底是感染已经蔓延还是说只是杞人忧天。这方面不是没有先例:

英国伦敦的血清检查揭示2009年引发全球pandemic的猪流感对于英国人口的感染比例高达此前预测的10倍之多。

抗体检查常常在疫情爆发结束之后进行,但战线看来会拉得很长的新冠肺炎疫情,目前可能已经是通过抗体来检测的良机。

东京到底已经有多少人感染,有必要以归纳法来确认。我不是预言者不清楚结果会如何。但无论结果是什么都应该接受,并视情况毫不犹豫地改变自己以往观点并转向Plan B,这是科学家需要的态度。科学家应该始终贯彻不对任何事物态度不变的原则,

哪怕形式上看起来朝令夕改,也不能扭曲科学原则和专业精神,要尊重事实。