1941年,中国第一部动画长片

《铁扇公主》

在抗战中的“孤岛”上海诞生。

这个时间点,仅比世界上第一部动画长片《白雪公主》晚了四年。

《白雪公主》是迪士尼公司耗时四年筹备的巨作,先后投资150万美元,动用了700多人参与,在当时举世罕见,放映后一举奠定了迪士尼在动画界龙头老大的地位。

而中国第一代动画师紧随时代潮流,也想让世界看看中国“公主”的芳容。

▲1941年动画《铁扇公主》。

《铁扇公主》的创作年代极为特殊。

当时,抗日战争已进入相持阶段,万氏兄弟加入国民革命军事委员会政治部的宣传工作,为鼓舞抗日士气,在大后方拍摄宣传短片为全国军民呐喊助威。

一听说上海要制作动画长片,万籁鸣、万古蟾知道这是中国动画界开天辟地的大事,万万不可错过。兄弟俩二话不说,冒着生命危险秘密回到上海,躲进英美租界。

最难的不是甲方爸爸一改再改的要求,而是投资方新华影业公司本身就经济状况不佳,穷得揭不开锅,只能花低价请来几十个美术专业练习生帮忙,还拖欠了工作人员几个月薪水。

万籁鸣打趣说:

“我们也在过火焰山,就像《铁扇公主》中的孙悟空那样。”

▲中国动画的开创者万氏兄弟:万古蟾、万籁鸣、万超尘。

1920

年代,美国动画传入中国,万氏兄弟就花费了整整四年的时间摸索动画的秘密。

只懂中国皮影戏和走马灯原理的万氏兄弟,挤在狭小、低矮的亭子里专研动画,一无试验场地,二无资料参考,三无资金设备。唯一贵重的物品,是通过全家老小节衣缩食,从旧货摊上买来的一架破旧摄影机。

▲1926年动画《大闹画室》。

他们通过模拟电影放映的办法,从马奔跑的动作进行分解,用一张张画稿代替一格一格的影片进行试验,画了近万张画稿。

1926年,在万氏兄弟无数次试验失败的摸索后,中国第一部动画片

《大闹画室》

,终于在上海闸北区一个面积仅有7平方米的亭子间诞生。

经过一年多的赶制,

1941年9月

,

《铁扇公主》在上海如期上映。

这部时长80分钟的电影,用完整的故事情节和生动的人物动作,还原《西游记》中的经典故事。孙悟空、猪八戒、铁扇公主,这些耳熟能详的人物,给战争“孤岛”中的恐惧生活带来难得的欢乐。

▲《铁扇公主》中的孙悟空,像戴了帽子、穿着虎皮裙的米老鼠。

《铁扇公主》是亚洲第一部动画长片

,隔壁的日本直到1958年才创作第一部动画电影,晚了中国十几年,题材还是取自中国民间传说《白蛇传》。

《铁扇公主》在亚洲各国广泛传播,收获了大批粉丝,影响深远,用现在话说大概是能在朋友圈刷屏好几个月。

其中有一位粉丝来头不小,他便是日后创作了《森林大帝》、《铁臂阿童木》等划时代巨作,被誉为“漫画之神”的

手冢治虫

。

手冢治虫多次表示,自己就是在少年时代受《铁扇公主》的影响,才放弃学医,走上动漫创作道路的。后来到中国访问,他还特意去拜访偶像万氏兄弟。

二战后,手冢治虫那一代日本漫画家,几乎改变了日本,乃至全世界的动漫产业。

▲中国第一部动画大片《Princess Iron Fan》,这翻译真是简单粗暴。

《铁扇公主》更难得的,是第一代动画人忧国忧民的初心。正如万氏兄弟所说,

我国的动画片不仅仅是供人观赏和娱乐的消遣品,它与当时的斗争现实紧密配合。

在影片结尾,主创们用一段文字隐晦地表达民众救亡图存的决心,借打倒牛魔王隐喻影片

“全国人民联合起来对付日本侵略者”

的主题:

仅以唐僧等四人路阻火焰山,以示人生途径中之磨难。则必须坚持信念,大众一心,始能获得此扑灭凶焰之芭蕉扇。

当然在日文版电影中,“争取抗战的最后胜利”之类的话被迫剪掉了。日本人也在发现《铁扇公主》的深层寓意后,下令禁映该片。

时局动荡,上海不宜久留,

万氏兄弟被迫流亡到香港

,直到建国后才重返上海。

在流亡的路上,万籁鸣不忘捧着最爱的《西游记》,心中常幻想着孙悟空的形象。

二十年后,万籁鸣将创作出另一个深入人心的齐天大圣形象,让世界惊叹。这才是国际巨星。

随着上海动画制作大规模停滞,脱胎于“满映”的东北电影制片厂完成接力,在之后几年创作了多部动画片,其中就包括新中国第一部动画片

《瓮中捉鳖》

。

东影厂,抗战后由延安派往东北的电影团成立,可谓根正苗红。

▲1948年动画《瓮中捉鳖》。

《瓮中捉鳖》辛辣讽刺蒋介石,带有几分时事评论的意思,就像万籁鸣说的,动画要与当时的斗争现实紧密配合。那时的漫画大师,都喜欢玩政治。

该片导演兼设计

方明

是日本人,原名持永只仁,是日本战败后随“满映”被接收的员工。东影厂中还有不少员工来自日本和朝鲜。

建国前夕,东影厂的美术片组只有二十几个人,是当时全国唯一制作动画的部门。

美术片组组长

特伟

,是从香港北上内地的漫画家。他大胆地向上级反馈,上海作为中国动画片的发源地和我国最大的电影生产基地,有发展美术电影的良好基础。

在特伟的号召下,包括万氏兄弟、钱家骏等早期中国动画人纷纷云集上海,随后又从苏州美术专科学校、中央美术学院、北京电影学院等高校调来大批青年才俊。

1957年4月,中国第一家专业美术电影制片厂——

上海美术电影制片厂

正式成立。

▲这一行字,承包了多少人的童年啊!

上世纪50年代,什么都要“一边倒”,向老大哥学习,刚刚起步的新中国动画也不例外,上美厂便派出一批年轻人前往苏联取经。

其中,有个叫

王树忱

的年轻动画人就是当时留学苏联的代表。

厂领导希望这些小伙子们能把苏联动画的精髓带回国内,而这些年轻人果然不负众望。

在参考了大量苏联动画后,上海美影厂创作了《小猫钓鱼》、《小梅的梦》等动画,画面相比以前更加精致,作画技艺也有所提高,清晰可见苏联动画的风格。

1956年,中国动画人凭借

《乌鸦为什么是黑的》

这部电影在第七届威尼斯国际动画节获得大奖。

这是中国第一部彩色动画片,取得不俗的成绩,主创们该高兴才是,可创作者们内心难免有些无奈。因为片中没有一丝中国的影子,观众们都以为这部动画片是苏联制作的。

中国动画人意识到,亦步亦趋地模仿,终归不利于中国动画。

年轻有为的王树忱也知道,自己在苏联学到的东西,不能帮助中国动画崛起,他将和前辈们一起探索民族风格的道路。

二十多年后,王树忱和同事们创作了《哪吒闹海》、《天书奇谭》等经典国产动画,而这些作品,毫无疑问都带着鲜明的中国特色,成为一个时代的经典。

万籁鸣说,

要使中国动画事业具有无限的生命力,必须在自己民族传统土壤里生根。

1956年,黎明破晓前,中国动画渐渐走出邯郸学步的困局。由特伟参与执导,上海美影厂推出了

“中国学派”

的开山之作——

《骄傲的将军》

。

这部约30分钟的动画,讲的是一个“骄傲使人落后”的寓言故事,运用了京剧脸谱、传统音乐等民族元素。主创团队花了一年的时间远赴北京、山东、河北等地搜集古代绘画、雕塑、建筑资料,四处找灵感。

早期的“中国学派”动画,带有浓厚的传统戏曲韵味,《骄傲的将军》中,将军就是大花脸,相当于戏曲行当中的武净,语言和动作都是动画师依照京剧演员进行设计的。

▲1956年动画《骄傲的将军》。

此后,动画片

《猪八戒吃西瓜》、

木偶片

《神笔马良》

、剪纸片

《渔童》、《金色的海螺》

等带有民族特色的经典作品接踵而至,连连斩获国际奖项。

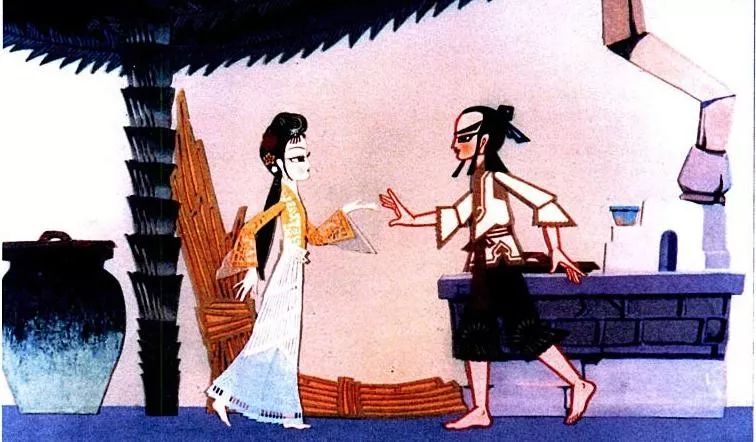

▲1963年动画《金色的海螺》。

好景不长,1958年,大.跃.进的浮夸风刮到了美术界。

美术工作者不甘人后,采用各种宣传手段鼓吹成果,比如《美术》1958年第3期刊登的《美术大.跃.进.》一文中说:

北京地区绘画组的54位画家计划创作6000幅作品,雕塑组96位雕塑家计划做大小雕塑1507件,版画组30人计划2112幅版画作品,中国画组39人订指标为5812幅、完成8本书稿和16万字的文章。

1958年,全国共拍电影105部,并在一年间生产出22部动画,速度惊人,破了往年纪录。

不过,从片名就可看出这些作品质量堪忧,全是《赶英国》、《八月十五庆丰收》、《集体有余》等清一色的主旋律,现在网上资源还不好找。

心有良知的动画人,不愿刚刚点燃的星星之火就此熄灭,于是,好作品要

在时代的阵痛中孕育,等待诞生。

上世纪60年代初,“中国学派”发掘出另一个瑰宝——

水墨动画

。

上海美影厂的一些年轻创作者发挥天马行空的想象力,尝试对中国动画进行技术革新,将画家

齐白石

所画的青蛙、鱼虾、小鸡等小动物搬上动画银幕。

包括老厂长特伟在内的很多同事对此表示怀疑,动画历来是单线平涂形式,而中国画强调水墨渲染、浓淡对比,怎么做动画?

1961年,上海美影厂取齐白石的花鸟画作品为角色形象,创作出中国第一部水墨动画片

《小蝌蚪找妈妈》

。

▲1961年动画《小蝌蚪找妈妈》。

动画的故事原本是一篇家喻户晓的科普童话,曾被选作小学课文,而主角小蝌蚪的形象,出自齐白石的名作《蛙声十里出山泉》。

据说齐白石有一次和作家老舍一起吃饭。老舍对齐白石说,您有一支生花妙笔,画什么像什么,已不足奇,这回我给您出一道题,画一样东西,却不能出现在画面上,又要让观者体会到它的存在。

齐老冥思苦想了三天,就画了一幅蝌蚪在山溪中游动的画,暗示附近有青蛙存在。

齐白石的画栩栩如生,充满诗情画意。谁也想不到,多年后,这幅画中的小蝌蚪竟然在动画片里“活起来”了。

《小蝌蚪找妈妈》上映后,漫画家华君武就风趣地说:“齐白石老先生虽然死了,可是,他的画活了。”

这部电影在国内外多次获奖,开启中国水墨动画的篇章。

此后,《牧笛》、《鹿铃》等水墨动画将美不胜收的中国画卷一次次呈现给世界。

▲1963年动画《牧笛》。

从1959年到1964年,万籁鸣只忙一件事,就是创作鸿篇巨制

《大闹天宫》

。

当年流亡路上心心念念的孙悟空,在忠实粉丝万籁鸣的灵魂深处再度苏醒。

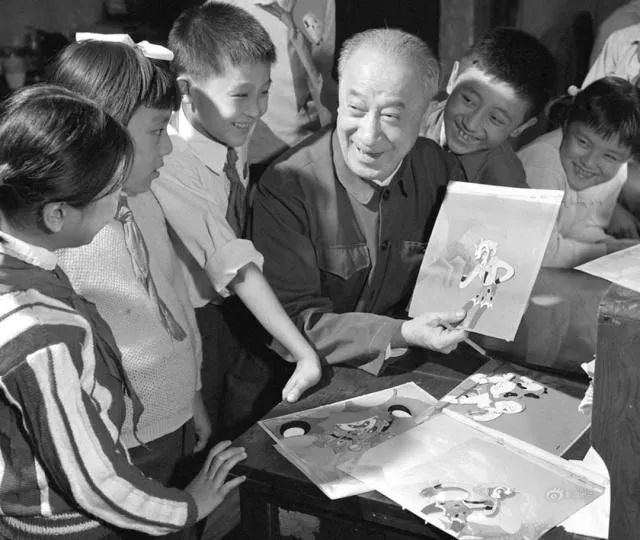

▲万籁鸣向小朋友展示《大闹天宫》画稿。

上海美影厂的编剧

李克弱

,与导演万籁鸣对《西游记》前七回进行改编,创作剧本。

二人创作的电影结局极具浪漫英雄主义,推翻了原著中孙悟空被镇压在五指山下的悲剧,而是改为孙悟空拿起金箍棒,冲上灵霄宝殿,打碎玉帝的宝座,在一片狼藉的天庭放声大笑。

主创团队中的几十位画家从中国古代建筑、服饰、雕塑等取材,历时数年绘制15万余帧图画,完成近7万幅画作。

创作者细致入微,每一个画面都一丝不苟,如玉皇大帝的服饰,是用宋代通天冠服和裘冕服加以改造,其表情和动作,透露出一个神权统治者的庄严神圣。

年过花甲的漫画家

张光宇

为影片中孙悟空、玉帝、哪吒等主要人物设计造型,仅孙悟空就画了N个版本,但万籁鸣一直觉得不太满意。

经过反反复复多次修改,一个深入人心的孙悟空形象应运而生,鹅黄色上衣,虎皮短裙,大红裤子,一双黑靴,脖子上系着翠绿的围巾。

万籁鸣看到这个形象后,说了八个字,

神采奕奕,勇猛矫健

。

▲动画《大闹天宫》中的孙悟空。

《大闹天宫》分上下两集,上集在1961年问世,下集命运多舛,一直到1978年才重见天日。

在影片沉寂的十余年间,主创团队备受批判,多次遭遇无妄之灾。

有人将《大闹天宫》视为封建糟粕,甚至还有人荒唐地说,玉皇大帝嘴下怎么有颗痣啊,你们什么意思啊?

当时负责造型设计的张光宇已经去世,万籁鸣也没有推脱责任,从容地向他们解释道,玉皇大帝脸上画的是五绺须。

可他们仍然不依不饶,偏要说《大闹天宫》借古讽今,喝令万籁鸣老实交代。

▲动画《大闹天宫》中的玉帝。

这段辛酸往事,掩盖不了《大闹天宫》的光辉。1978年后,这部电影解禁,先后在44个国家和地区上映,在各大国际电影节大放异彩。

伦敦电影节的影评人叹为观止,在当年的纪念册上写道:

“这部影片可以和《圣经》中的神话故事以及希腊的民间传说媲美……万籁鸣在现代动画电影史中的地位,通过该片应该得到国际性的承认。”

《大闹天宫》是中国动画的一座高峰,可多年后,我们却在这座高峰下裹足不前。

▲1961年动画《大闹天宫》。

当步履蹒跚的中国动画摆脱十年的压抑和禁锢时,世界动画格局早已大不同。然而,我们仍能与日、美等动漫强国并驾齐驱。

▲1983年动画《天书奇谭》。

从1979年到1983年,中国生产了27部动画片,其中就包括两部70分钟以上的动画长片,

《哪吒闹海》

和

《天书奇谭》

。

哪吒,出自古代印度佛典《佛本行经》,是一个古老的大IP,东晋时期已经传入中国。

宋元有大量关于哪吒的文学作品,说他

“七日即能战,杀九龙”,“析肉还母,析骨还父,然后现本身,运大神力”

。

到了明代,《西游记》和《封神演义》等古典小说将这些传说进行整合,塑造成我们所熟悉的哪吒形象。

1979年的《哪吒闹海》,剧本早在王树忱从苏联学习归国后不久就已完成,却因为各种缘故尘封了20年。

王树忱曾回忆道:“在‘大写十三年’的高压下,美术电影领域再也见不到神话人物了。”

所谓

“大写十三年”

,是时任上海市领导在1963年对文艺作品创作提出的要求:“今后在创作上,作为领导思想,一定要提倡和坚持‘厚今薄古’,要着重提倡写解放十三年,要写活人,不要写古人、死人。”

哪咤不幸就撞在枪口上,从某种意义上说,他既是古人,也是死人。

在最初的计划中,《哪吒闹海》原本是一部中苏合拍片。可是中苏闹掰了,连合作做动画都有难度。

苏联人也看不上这个剧本。他们对中国的文化不是很理解,认为中国人讲迷信,死了又活了,活了又死了,不科学。

1978

年,上海美影厂为庆祝建国30

周年

,将《哪吒闹海》再次提上日程。

王树忱拍了拍积满灰尘的剧本,这一回,终于轮到哪咤上场了。

▲1979年动画《哪吒闹海》。

上海美影厂为《哪吒闹海》请来了当时最强的动画导演班子:

王树忱、严定宪、阿达

。

王树忱,早年留学苏联,擅长讲述童话故事,是《哪吒闹海》的编剧兼导演。

严定宪,曾任上海美术电影制片厂厂长,是《大闹天宫》首席动画设计。

阿达,原名徐景达,是前文所提到的参与发明水墨动画的年轻画家之一,代表作《三个和尚》。

这个阵容,大概就跟现在宫崎骏、新海诚等动画导演哪一天突然宣布合作差不多吧。

担任《哪吒闹海》美术总设计的是画家

张仃

,他还亲自在首都机场绘制了同名巨幅壁画。

张仃在美术界堪称传奇,他善于驾驭各种绘画,曾参与国徽和政协会徽的设计。其子张郎郎也是个画家,当过陈丹青的老师。孙子耿乐起初也是学美术,后来跑去当演员了。

《哪吒闹海》制作历时一年零三个月,由近五十名动画工作人员参与,绘制了5万多张画稿。

当银幕上的哪咤在莲花中重生,变出三头六臂,手持火尖枪,脚踏风火轮,捣毁龙宫,为民除害时,中国动画也正式宣布重返世界舞台。

▲1979年动画《哪吒闹海》。

1980年5月,王树忱作为中国电影代表团团长,远赴法国参加第33届戛纳国际电影节,《哪吒闹海》被选为第一部亮相戛纳的华语动画片,本来有机会参与评奖,却在送审时出了差错。

王树忱之子回忆说:“当时我父亲回来就说过这个事。我们第一次参加戛纳电影节,经验不足。报了名了,但交片的时候耽搁了,人家有截止期的,过了这个截止期交过去就不能参赛了。”

我们至今也无法知道,如果那一年《哪吒闹海》在戛纳参与评奖,会取得怎样的成绩。

真正震撼世界的动画,其内核绝对深刻,一如当初的《铁扇公主》和《大闹天宫》。

1981年,《哪吒闹海》在日本展映,初露锋芒的

宫崎骏

看完后十分喜爱。他联想到当时独特的时代背景,猜测这部动画带有影射中国刚刚结束动乱的政治隐喻,还将片中的哪吒、四恶龙和太乙真人与现实人物一一对应。

▲哪吒自刎这一情节堪称全片的精髓。

《哪吒闹海》一炮而红后,中国动画的春天,并没有到来。

1980年代经济大潮到来,电视逐渐普及,外国动画系列片蜂拥而至,《米老鼠》、《唐老鸭》和《蓝精灵》等进入老百姓的生活,霸占着略显单调的电视频道。

1981年,日本动画《铁臂阿童木》伴随着卡西欧计算器广告,带着熟悉的旋律漂洋过海登上中国电视荧屏。

这部动画的作者,正是当年因《铁扇公主》而走上漫画创作道路的手冢治虫。

《聪明的一休》、《哆啦A梦》等动画片也推开南风窗,飞入寻常百姓家。在此后三十多年里,日本动漫对中国始终保持着强大的文化输出,国漫一度毫无还手之力。

▲手冢治虫曾多次致敬中国动画的前辈。

突如其来的电视时代,让上海美影厂措手不及。急剧膨胀的电视生活对动画片需求量极大,可中国动画的生产效率完全跟不上。

上世纪80年代,上海美影厂开始大规模投资制作第一批动画系列片,包括

《阿凡提》、《黑猫警长》、《舒克和贝塔》、《三毛流浪记》、《邋遢大王奇遇记》

等。

这些作品成就了上海美影厂最后一个黄金时代,也几乎耗尽了美影厂最后的力气。

▲1979年木偶动画《阿凡提》。

1984年的

《黑猫警长》

,由5集组成,讲述的是黑猫警长率领警队,逮捕动物界犯罪分子、侦破案件的童话故事。

《黑猫警长》虽然不是上海美影厂擅长的民族特色动画,可其故事相当硬核。

短短5集,涵盖了多种优秀动画的要素,童话、科普、警匪、爱情,现在还有观众看出了黑猫和白猫的基情满满,对动画的审美真是与时俱进。

遗憾的是,

这个项目被迫暂停

。有一种说法是,《黑猫警长》的导演戴铁郎因卷入美影厂内部的利益斗争而被辞退。

黑猫警长在第5集片尾打出“请看下集”,可观众苦苦等待了三十年,再无后续。

▲1984年动画《黑猫警长》。

1986年,由胡进庆打造的

《葫芦兄弟》

被公认为是上海美影厂的又一力作,在中国学派动画中质量实属上乘。

实际上,这部动画已经暴露出美影厂资金紧张的问题。这个故事改编自民间传说《十兄弟》,由于经费不足,胡进庆只好将形态各异的“十兄弟”改成了形象完全统一、只有衣服颜色不同的“七兄弟”。

要问葫芦娃为什么长得一样?原来是因为上海美影厂没钱。1987年,上海美影厂生产利润还有143万,1988年已经跌到48万。

▲1986年动画《葫芦兄弟》。

建国初期,中华动画人才奔向上海滩,筚路蓝缕开创上海美影厂。

三十年后,沿海一带兴办的动画公司以优厚的工资待遇挖走了美影厂大量优秀的动画工作者。兜里没几毛钱的上漂一族听说对方开出几千块的工资,立马就跳槽了。

1989年,全国共有大约20家动画公司,其中部分为中外合资或外商独资公司。上海美影厂一家独霸的局面不再,中国动画人的创造力也在资本的冲击下逐渐稀释,很多人选择利润丰厚的动画加工,而非费时费力的原创动画。

建国初期,上海美影厂的年轻人们为创作出水墨动画片而费尽心力。

1988年的

《山水情》

,这部将写意山水与古琴曲两种中国古典艺术完美结合的代表作,成为中国水墨动画的最后巅峰,也是一曲绝唱。

美妙的琴音在山川江河间回荡,老琴师携少年乘舟泛江,登高望远,以古琴相赠,随后消失于茫茫云海间。少年端坐崖上,手抚琴弦,在依依不舍地告别恩师,也在告别一个时代。

水墨动画,这个由中华民族开创的艺术瑰宝,被人渐渐遗忘。

▲1988年动画《山水情》。

上世纪90年代,效率低下的中国动画彻底抵挡不住外国动画的攻势,电视台大量引进日本动漫。那时的孩子爱看的是《七龙珠》、《圣斗士星矢》、《灌篮高手》和《美少女战士》这些日漫,很少会有人讨论中国动画。

在很长一段时期,中国动画带着低龄、幼稚、无聊的标签。

20世纪的最后一年,完成新老交替的上海美影厂发出上世纪的最后一声呐喊,创作了电影《

宝莲灯》

。