大泉五千,中国古代钱币的一种,传世极少,早期评为中国古钱"五十名珍"之一,至今亦鲜有发现。

大泉五千,中国古代钱币的一种,传世极少,早期评为中国古钱"五十名珍"之一,至今亦鲜有发现。

成色年代:公元239-246年。三国吴钱,孙权赤乌元年至九年(公元238-246年)所铸大钱。篆书"大泉五千"四字旋读,一当五铢五千。,中国古钱"五十名珍"之一。是继王莽后最大的虚值钱。另有大泉当千、大泉二千,传世也较少。

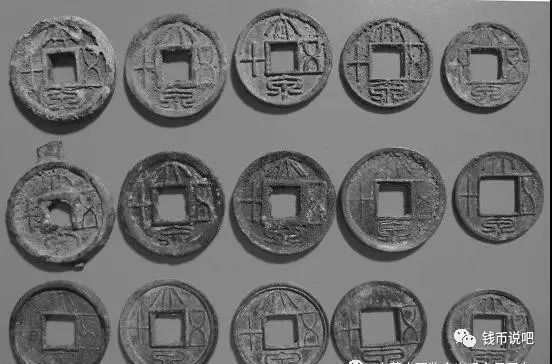

大泉五千类似规矩纹版式的“大泉五十”,还新发现一种背“丹”字纹版式。该钱背内廓与外廓下半部由四条线连结,形成缺点“丹”字。这种纹饰不知寓意什么。

“大泉五十”版式还发现有面、背及面与背均有四决纹版式的。面背均有四决纹版式,据称多出土于云南,中原地区十分少见。这种版式的决文比较长,很难寻觅

王莽货币改革时期的“大泉五十”。该古币为官铸的大泉五十,钱径约28毫米,厚度约2毫米,内孔为正方形,边长约9毫米,实物重量约8克。从外观看,虽然该币背面已布满铜锈,但仍能看出其铸造工艺水平较高,正面形状、币面文字等非常清楚,品相颇佳,具有一定的收藏和艺术欣赏价值。尤其是币面上的“大泉五十”文字书法采用悬针篆书,将书法艺术与铸造工艺有机结合,笔画严谨规范、纤细劲健、质朴清丽。

据笔者查阅相关资料,“泉”是“钱”的借用。王莽货币中的极品为“六泉”,即“小泉直一”“幺泉一十”“幼泉二十”“中泉三十”“壮泉四十”“大泉五十”。“大泉五十”的意思是一枚当五十枚五铢钱的大钱,一枚“大泉五十”,重量只及汉五铢钱的两个半重,却要当五十个五铢钱用。从古代货币发展历史看,“大泉五十”虽然铸行时间较短,却是王莽新朝通行货币中流通时间最长、铸量最大的货币。“大泉五十”看似型制单一,但其版别多,内涵丰富,近年不断有新品种面世,尤其是背有纹饰、吉语及动物图案的版别发现极多。

民间盗铸四起,私铸钱泛滥,一枚私制的“大泉五十”甚至连“五铢”钱的一半重量都没有,仍旧与五十枚“五铢”等值流通,致使王莽时期的货币制度更加混乱,据史料记载:当时因滥铸罪而囚送到长安钟官(铸钱官)当奴婢的人数就在十万以上。

货币制度的混乱导致“大泉五十”版式复杂多变,当时官铸民铸相杂,不同时地采用的钱范不同,故至今无法确知有多少版别。但研究者从币值形态上大至分有四个品种。一是官铸的“大泉五十”,钱径约2.8厘米,重十二铢,合今制8克。二是厚重型“大泉五十”,多系早起铸造币,钱径约2.8厘米略强,重量10克左右,有重达15克者。三是天凤元年(公元14年)王莽废止宝货制,允许“大泉五十”贬值,“枚俱值一,与新币并行流通”期间,民间熔毁厚重“大泉五十”,盗铸的薄小“大泉五十”,钱径约2.6厘米,重在3克左右。四是王莽新朝末年动乱时期私盗铸的“大泉五十”幺荷钱,实物质重在0.5克左右,比“货泉”更为轻小。上述四种,以厚重型及幺荷钱比较少,其他两种出土较多。

除此之外,还有一些特殊版别“大泉五十”,如重轮,合背,背四出,背四决,传形,背巨星,文字重印,细字,背狭轮,短十等。近年也不断有新品种面世,尤其是背有纹饰、吉语及动物图案的版别。

关于大泉五十,民间称之为“线桄子”钱,因为篆体“五”字颇像织毛衣用的毛线圈“线桄子”,因而被形象地称之为“线桄子”钱。传闻此钱有灵气。春节,农村有“拜家堂”的习俗,此时将它悄悄放在“老祖”画像前的香炉后面,等大家拜完家堂走后,你再返回来,径直(千万不要回头或向两边看)走到香炉前,拿起这枚钱迅速吃下,则包治百病。不过这整个过程不能让任何人看见,否则你将咬不动它,就不灵验了,也就只好传给另一个人“享用”了。事实上这只是一种迷信的说法或美好的愿望,但能看得出长辈对“大泉五十”钱的珍重。