0

「啫喱」 APP (下文都称啫喱)在 App Store 的社交类排名一度超过微信,成为现象级的社交产品。也难得地让大伙眼前一亮。毕竟说起「最近」有什么 APP 挺火的,已经要追溯到 2020 年初的 clubhouse 了。

啫喱面向熟人社交,主要玩法是捏脸虚拟形象+虚拟空间里的状态/想法+私聊。就像很多人评价的,还是 3D QQ 秀的感觉。啫喱的美术效果很不错,捏脸能捏出愿意跟朋友分享的形象,状态展示也很可爱,朋友们都围绕在身边的空间展示,会让普遍有孤独感的用户得到安慰。

啫喱确实是很有趣的尝试,但要能捕捉到用户价值,等产品蝗虫们都扫荡过后还能留下用户,还是有很长的路要走的。

要解决的核心问题不在是否是元宇宙,是否是好看可爱,当下是否够火,是否有网络效应等等,要解决的问题就一个:用户来这里做什么,以及为什么要持续做下去(长期用户价值)。

1 Avatar 本身不构成核心用户价值

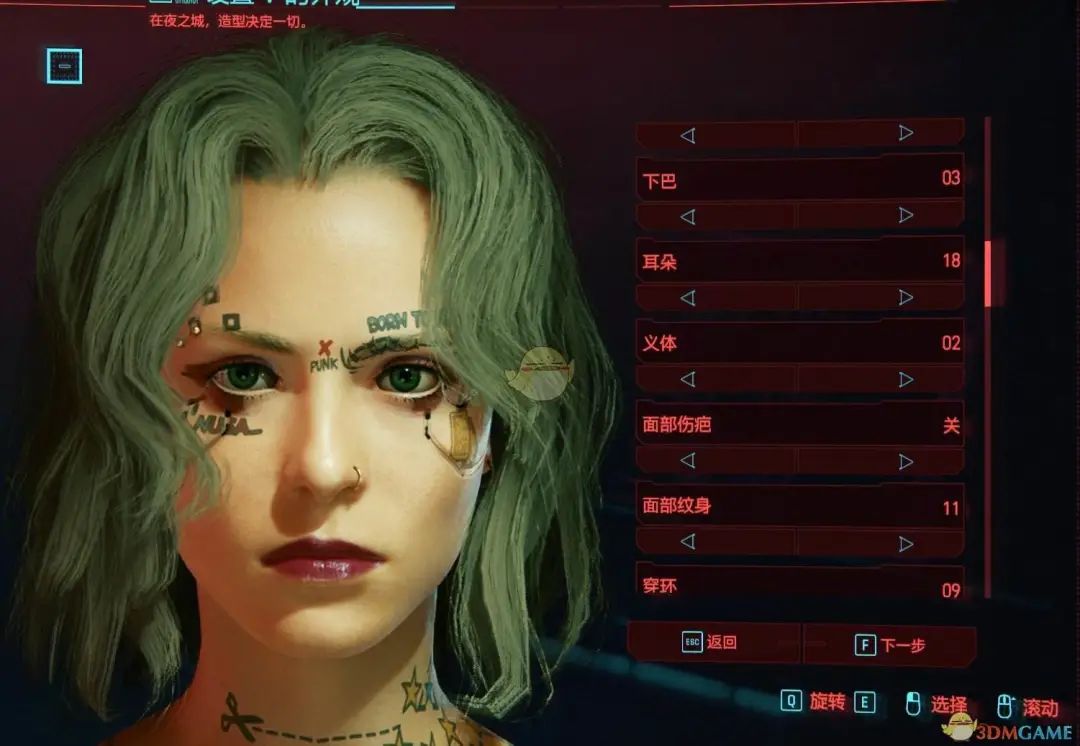

把简单的变装捏脸当成元宇宙的核心是很无趣的。变装捏脸要搭配很多立得住的游戏玩法才行。老游戏玩家都知道,多少年前捏脸就是各种 3A 游戏的标配了。

(「赛博朋克 2077」的捏脸已经很震撼了。图源:3DMGame)

单纯说一个 avatar 的存在,不构成任何意义。在大型游戏里,有的是精美的 avatar。而游戏里的 avatar,因为有大量的与游戏世界的交互,就增强了很多代入感。游戏的趣味性是基础,代入感是 1 后面的那些 0。如果游戏不好玩,捏脸再出色也没人会乐此不疲的,捏了干嘛呢,就发个朋友圈?

就像有些 GameFi 支持者已经在声称「游戏可以不好玩」了,这就像在说 1 后面的那些 0 没有 1 也能成立。真实情况是,任何游戏道具炒到很高的价格,一定是可以拿来装逼,尤其在游戏里装逼。如果一款游戏不好玩,根本都活不下来,道具交易没有任何意义。

(CS 可以在尸体位置喷漆。好看的喷漆就是许多射击竞技游戏的重要道具。)

说回啫喱,现在的用户难保没有大量凑热闹来的,很多可能都没玩过什么捏脸游戏,就是觉得新奇,顺手做个形象;有的是完全当成「奇迹暖暖」在玩的。这两类用户都不会是长期留存用户。变装的需求是无限的,设计师能做的设计总是有限的。以有涯随无涯,殆矣。

所以不见得凡 avatar 就是元宇宙,凡元宇宙就是创新突破就是好的。这些在我之前那篇文章里解释得很清楚了(

再聊聊元宇宙和 Web3

)。更像元宇宙反而是用「老技术」的抖音快手,

想想那些东北的老铁,努力在网上营造人设、表演技艺,从亿万网友的屏幕里赚一些掌声和打赏,拍摄结束关闭手机,还是要回归日常,往来耕种鸡犬相闻柴米油盐。这才更像头号玩家吧。

啫喱还是得靠回归社交的用户价值,留住用户。

2 熟人社交的用户价值

社交的用户价值上,

陌生人社交是为了结交朋友和情绪倾诉。对于前者,之前写过一篇文章

陌生人社交的核心问题

,也授权转载了 JOIN APP 创始人的一篇文章

陌生人社交赛道最大的秘密,就是它根本不存在

,可供参考。对于后者,Same 做得很好,我确实不太懂了就。

而熟人社交就是为了交流效率(或者说交流体验、交流质量)。微信的语音之于短信就是体验大提升。多闪当年讲的故事是年轻人都用视频,所以视频之于语音就是体验提升,这就是一个证伪了的命题了——不管哪个时代的人,都是讲效率的,就像不是新媒介就一定替代旧媒介的。

抖音再火,也没有杀死纸质书。获取信息的方式是往高效去的,不同内容有适合的媒介,不是新的就好。关于这个,可以听下播客「读库立体声」刚发布的一期《未来的阅读,与阅读的未来》,也有很多补充的有启发的观点。

说到熟人社交的效率,同步状态下的通话或者视频,异步状态下的图文或者语音消息,已经完全覆盖几乎大部分场景了。在通常情况下,不太紧急的事情,异步完成;信息量比较大,或者需要商讨互动的事情,同步完成。就够了。

能做的就是额外的一些特殊场景,能成立也一定是提高了效率(也就是体验)。微信其实一直在做尝试,比如:

-

增加个人的状态。不过状态能提供的信息量实在太有限了,挂着「emo」也很难让人知道是处于什么状态,也不太能成为开启社交的话题。

-

拍一拍。这是个我很喜欢的功能,它也是在提升社交效率,在需要表达「我知道了」「同意」「好的」「安慰一下」等等内容或者情绪的时候,十分好用,减轻了表达压力,也降低了表达成本。

早期的朋友圈就是一个极佳案例——你的异步消息,可以广播,而不是单点发送。比如最近重要的生活信息,你的结婚生子信息,或者你最近的一些感想,可以用这种方式传播给熟人朋友。这让信息传播变得更高效了。

但现在朋友圈为什么有些衰败了呢?原因比较多,从内容获取视角而言,可能是抖音之类的比朋友圈好刷。我个人感觉,从供给视角的问题会更大——大家都不太愿意分享了。最重要的原因是:微信实在已经是中国人的通讯录工具。

在半熟人比熟人多的情况下,内容会发生严重的变质,包括但不限于这些情况:

-

-

熟人之间炫耀意义不大,但半熟人多了,内容就通货膨胀起来。纷纷开始发滑雪爬山潜水等类似精心修饰的生活内容;

-

微信官方也在试图解决朋友圈的创作压力,比如早就提供了半年、一个月和三天可见的功能,让你觉得不用为过去的朋友圈内容而担忧(很多年轻朋友在三四年前就开始用朋友圈,内容之黑暗堪比我们这代人的 QQ 空间),比如新家朋友时强制选择是开放朋友圈,还是关闭朋友圈。不过一般用户实在是都懒得管理自己的好友关系和朋友圈开放权限(我也都懒得管,索性不看不发了)。所以大势已去,杯水车薪。

正因如此,朋友圈的需求场景在这些年发生了分流:

-

真正熟人的近况社交沟通,转到了私聊和小群,朋友圈信息杂乱,;

-

很多有价值的生活分享,转到了小红书等社区。因为那里的「目标」更精准。宝妈的尿布经验在朋友圈很难获得共鸣,但在小红书和豆瓣小组可以。

3 啫喱解决的是早期的朋友圈的问题

很多人讲啫喱像 QQ 秀,但啫喱有很大的一点不同是:QQ 秀的价值源于它搭载在 QQ 上,而且每次聊天都能让对方看到。啫喱没有这个场景。(说句题外话,Twitter 可以用个人 NFT 链接做头像,会大大提升 NFT 的价值。而国内如果微博或者微信愿意链接哪个数字藏品区块链,相当于头像要花钱买,那数字藏品也一定会大幅增值。)

啫喱要先解决主动打开 APP 的问题(能牵引的用户价值),而不是打开后看到什么的问题。

这个价值是什么呢?我个人的体会是,啫喱在一定程度上解决了早期朋友圈解决的问题。首先这里是严格的私人空间,没有公域玩法,确保都是自己关心的人的信息。其次这里分享内容(啫喱里叫想法)没有压力,因为没有什么氛围上的要求,所以我也经常看到很多随手拍的东西,过年吃的水饺,路上的灯牌之类。

这会牵引我时不时打开看一下。在新奇的空间里,跟一些朋友说话也没有压力(在微信里跟半熟人闲聊,总会觉得尴尬,微信是一个相对严肃的场域了)。这肯定区别于花样繁多的 avatar 和状态的美术设计的价值。

不过讨论这个价值,依然绕不过刚才说的两个旧体验:

-

对于真正的熟人来说,不大需要新的场景社交。微信完全足够。

-

对于有价值的生活信息的分享,在小红书等社区能得到更多共鸣和回馈。

那如果只是关注半熟人(比如你在暧昧的异性朋友)近况的场景,就实在太小了。

换句话说,需要思考一个问题:「

我对这些半熟不熟的朋友的近况的关心程度,是否能抵过不时打开一个单独的 APP 去浏览一番的成本?

」对此我是有些悲观的。