文末有彩蛋

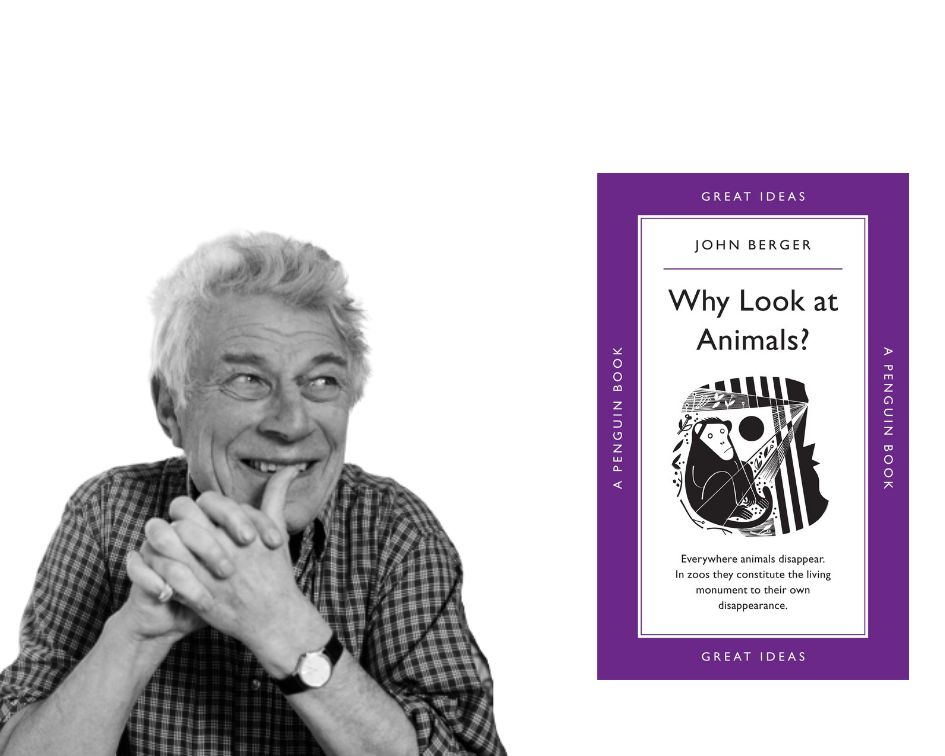

英国当代著名艺术批评家约翰·伯格

John Berger

曾在他1977年发表的论文《为何凝视动物?》

Why Look at Animals?

中细述了人类与动物之间的关系。他说:“动物总是作为被观看的对象而存在。它们不过是人类永无止境追求知识的一个研究对象。对动物的研究只是我们人类权力的一种指标而已...... 我们对它们知道得愈多,它们就离我们愈远。”

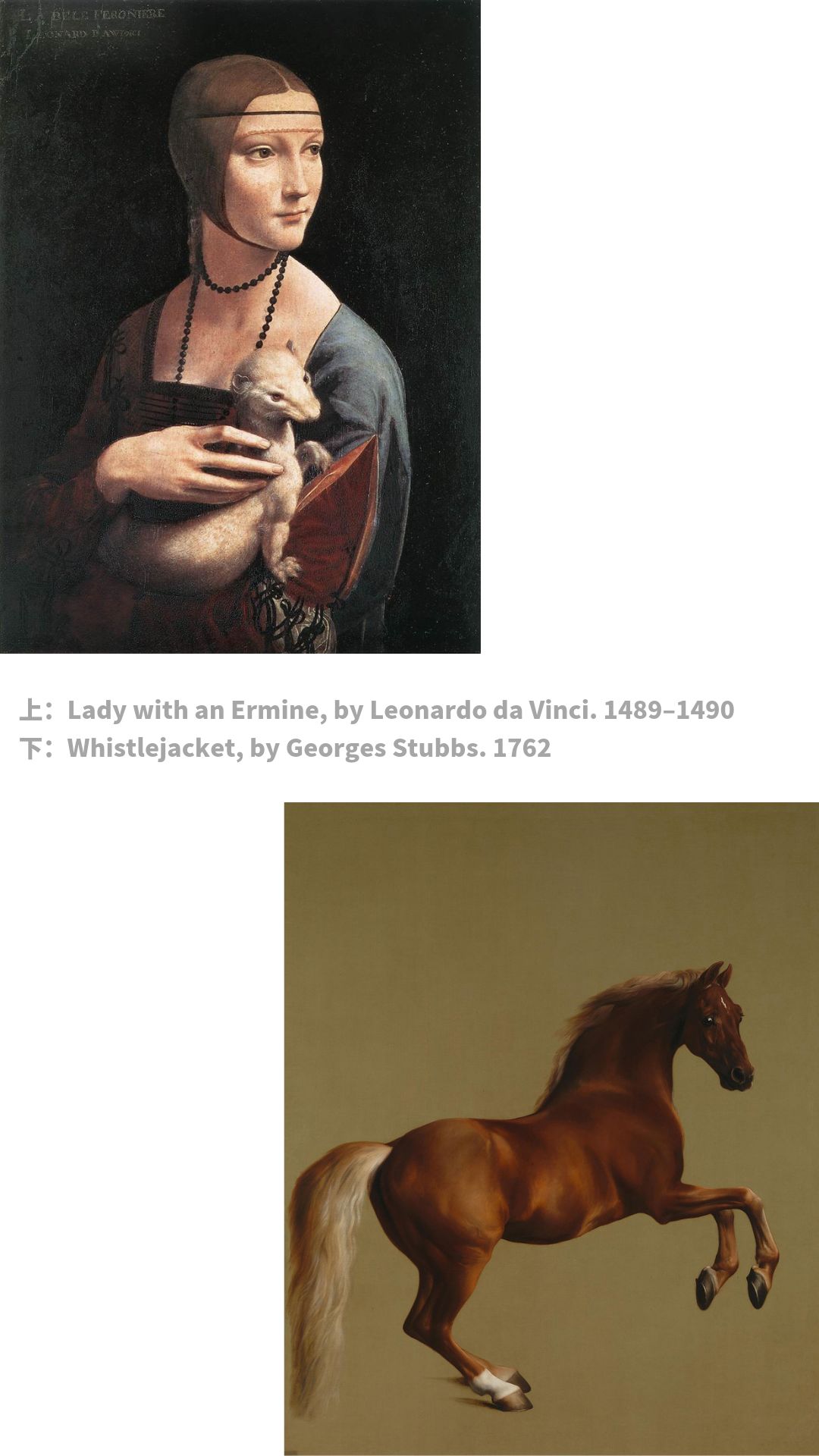

然而,如果把讨论拉回到艺术人文语境中,动物似乎一直以来都是创作的必要素材,也是属于人类的文化故事中始终存在的线索。无论是在史前地下洞穴的壁画上,还是在今天的热门美术馆和艺术机构里,我们似乎总能发现以动物为主题的佳作。

近年来,不少当代艺术家的多元实践为探索物种之间的关系提供了可能。他们与动物的互动也为阐释人类社会中纷繁复杂的群体关系和个人情绪提供了新的视角。动物世界中充斥着的支配、压迫和排斥问题,在看似平行的人类世界中是否也存在?通过艺术创作,思考人与其他动物关系是否仍然和过去同样迫切,并且同样充满矛盾?答案也许是不辩自明的。

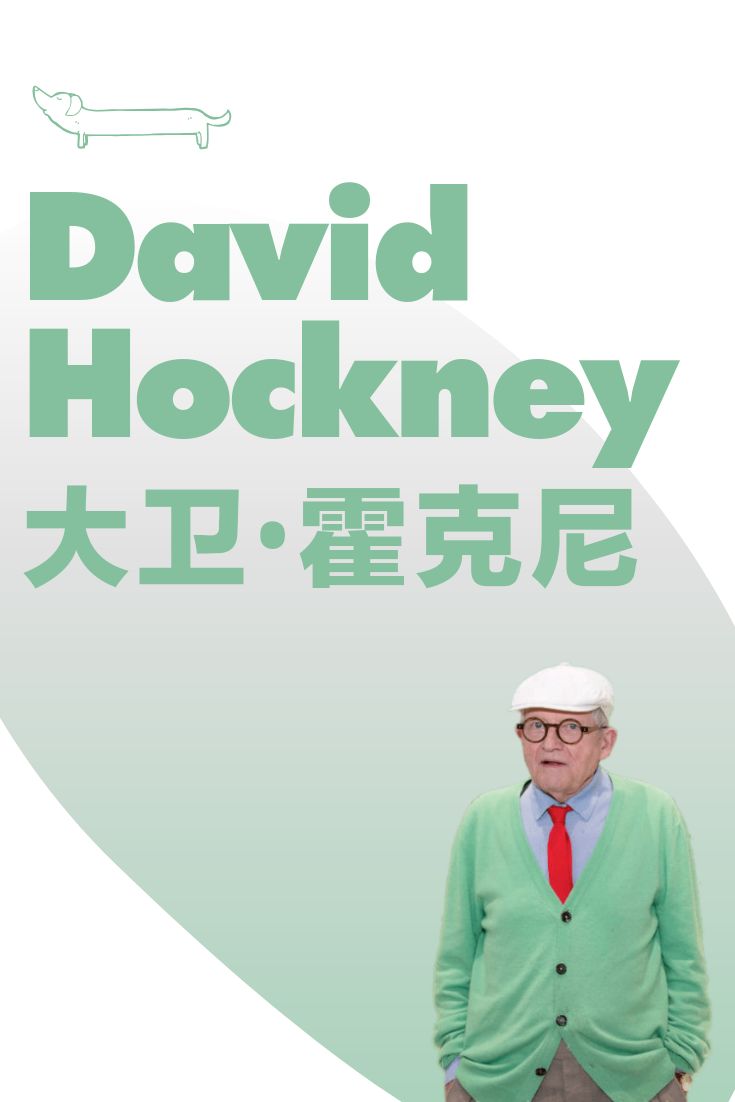

许多艺术家在自己的作品中毫不掩饰对动物的偏爱,大卫·霍克尼便是其中之一。这位英国大艺术家曾经在自己的洛杉矶工作室养了两只“腊肠犬”,分别叫做

Stanley

和

Boogi

。用霍克尼自己的话来说,两只小家伙对艺术并没有什么兴趣。它们的日常,是被美食和爱包围的。

值得一提的是,两只爱犬的存在的确为霍克尼提供了不少创作灵感。当年,霍克尼的四位挚友相继离世(其中两位死于艾滋病),作为艺术家的他认为自己迫切需要通过“有爱的创作”去疗愈感伤的情绪。于是,高产的他从1993年9月起,先后创作了多幅以腊肠犬为主题的绘画和素描作品。通过敏锐的观察力和极其私人的视角,霍克尼用他擅长的明媚色彩,细致描摹着自己对宠物的情感。

在后来发行的主题画册

David Hockney's Dog Days

中,霍克尼这样写道:“两只小家伙聪明、有爱心、滑稽,而且经常会感到无聊。他们看着我工作,我也会注意到它们的快乐、悲伤、还有窝在一起构成的温暖形状。”

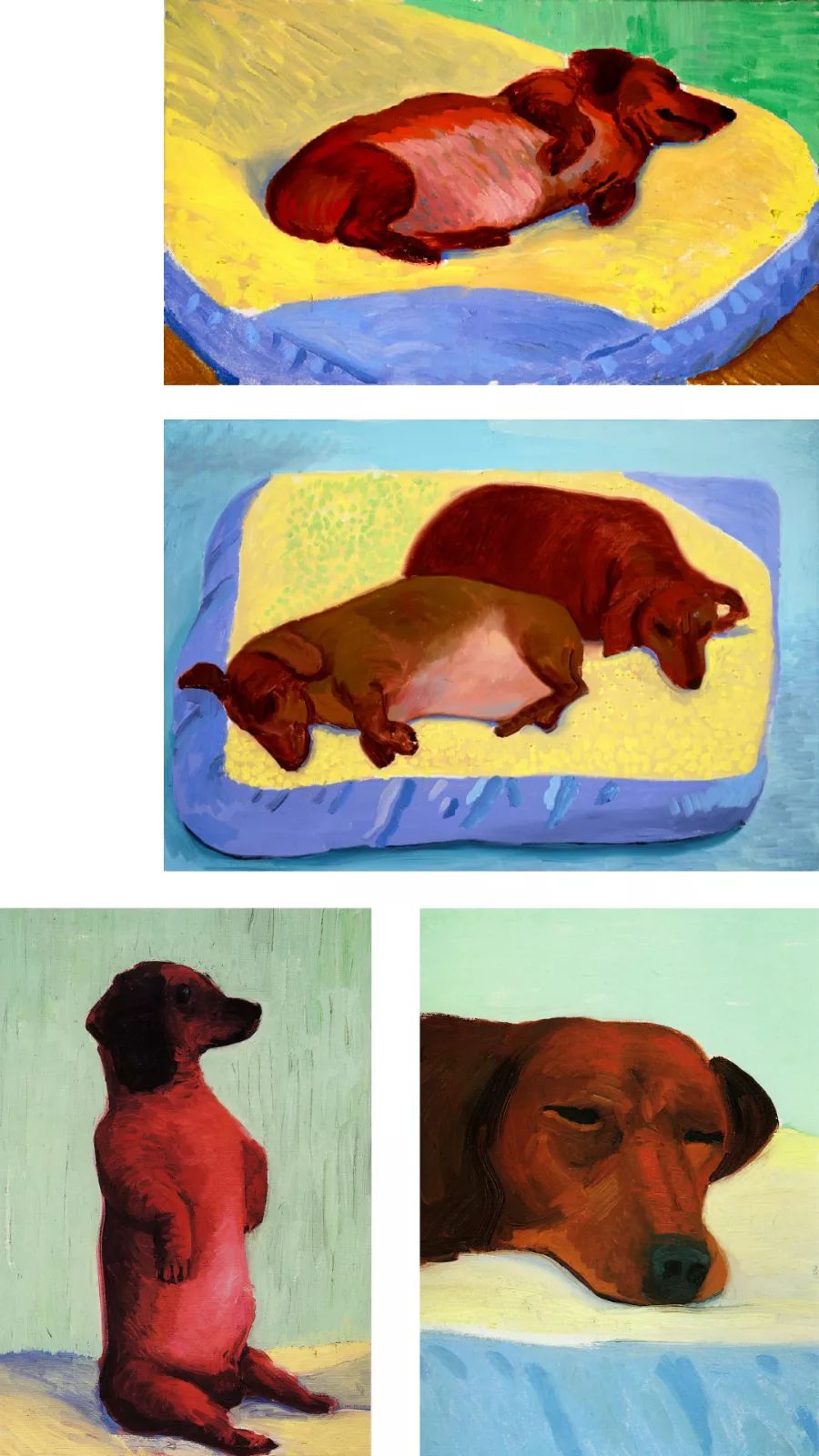

对艺术家来说,用自己的作品来宣泄痛苦和悲伤并不罕见。去年,法国观念艺术家苏菲•卡尔借着画廊个展的契机,为自己逝去的爱猫

Souris Calle

发行了一张主题合辑唱片。苏菲•卡尔跟她的猫关系很亲密,就连名字都是谐音押韵的,而 Souris 在法语中,是「老鼠」的意思。

参与这张唱片的创作者名单可谓超级豪华,除了

Laurie Anderson, Pharrell Williams, Jarvis Cocker, The National, Linus Öhrn, Keren Ann, Lou Doillon

和

Bono

等著名音乐人之外,

Ragnar Kjartansson

等艺术家也加入了其中。

苏菲•卡尔此前接受采访时坦言,这三十多组艺术家中,有十多位亲眼见过她的爱猫,其中

Laurie Anderson

更是跟它建立了深厚的友谊。卡尔认为,人们通常会对朋友或家人的死亡表示同情,但对宠物死亡的反应却是完全不同的。她希望通过此次创作强调悲痛是跨越物种鸿沟存在的,而创作过程则是她本人接受失去的一种方式。

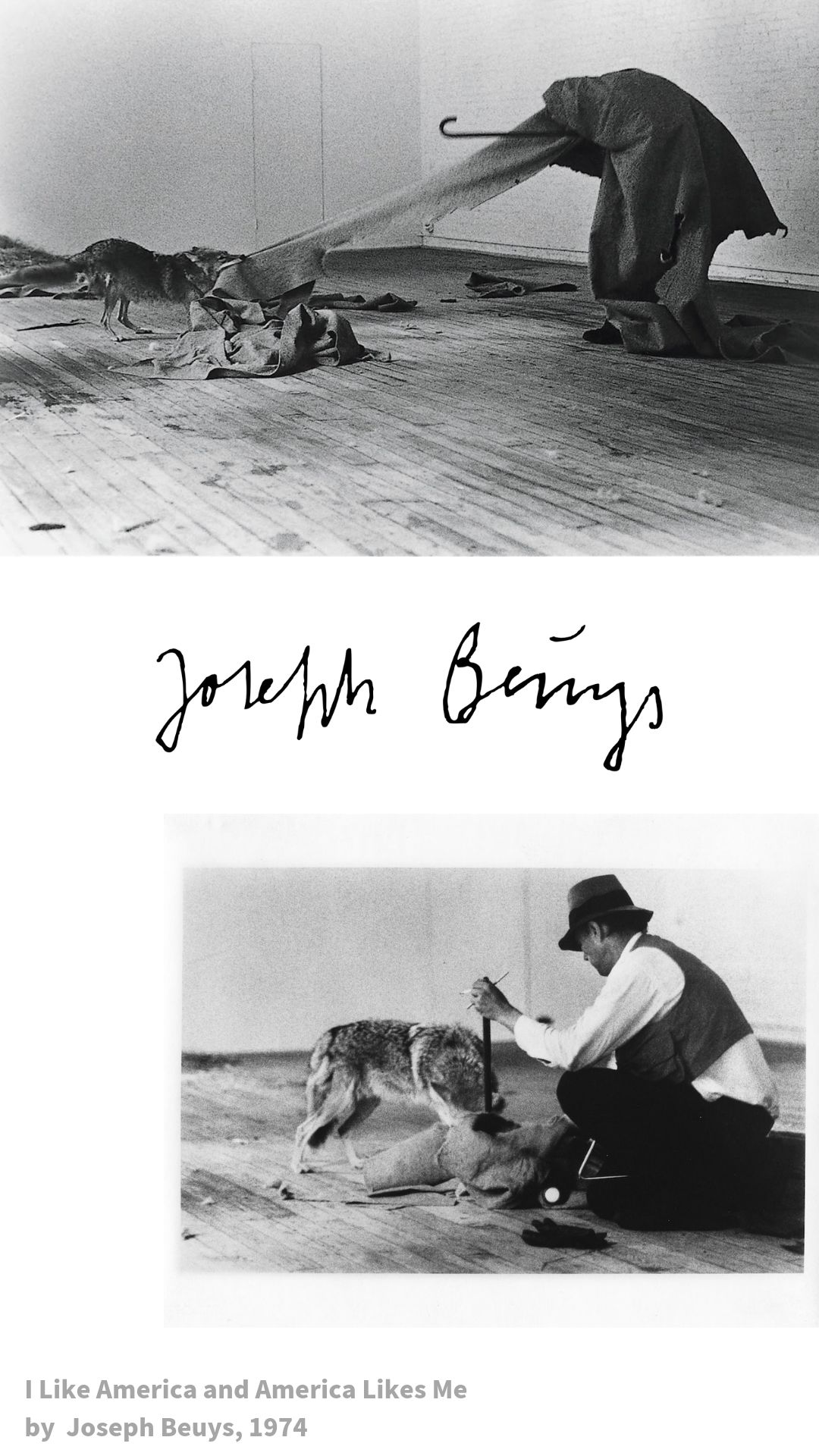

2010年,著名行为艺术家玛丽娜·阿布拉莫维奇在朋友家的后院跟一头乖巧的驴对坐了很久。神奇的是,在这么长的时间里,驴几乎没怎么移动,眼神中透露出一丝怜悯和疑惑。也正因如此,观众很容易将注意力从身体转移到心理层面。

阿布拉莫维奇把「与驴对坐」的过程录制成了六十分钟的影像,取名叫做《忏悔》。她希望通过这个作品回顾人生中所有的缺点和错误,但她在现场却没怎么说话,而是把内心深处的所思所想,通过后期字幕完整表达了出来。

《塔特林的私语 5》是古巴艺术家塔妮娅·布鲁格拉2008年在英国泰特现代美术馆涡轮大厅

Turbine Hall

完成的行为创作。作品进行过程中,两名身穿制服的骑警(一名骑白马,一名骑黑马)进入展厅后开始在空间中巡逻,期间使用六种人群控制技术引导和制约人群的流动。

事实上,两位骑警使用的技巧在重大公共活动中很常见。然而,艺术家本人敏锐地意识到,这种控制形式的体验会根据所周遭环境的不同而发生根本的变化。在泰特现代美术馆的语境下,骑警的行为本身被赋予了更多层的意义。人群在诙谐幽默的指令下获得“被支配的体验”,但同时也会变得更加谨慎。

2004年4月7日的深夜,在事先安排好的情况下,一只狐狸悄然走进伦敦国家肖像画廊

National Portrait Gallery

。它在馆内的行踪被无处不在的监视器完整记录了下来...... 定居墨西哥城的比利时艺术家弗朗西斯·埃利斯把各类素材剪辑拼贴后,完成了这个因动物而起的作品,取名叫做《夜巡》

The Nightwatch

。

狐狸在人类社会的传统语境中,属于带有性格倾向性的矛盾生物。它常夜行,却并非“守夜之辈”。当被放置在陌生的艺术空间内时,它的形象,瞬间变成了荒诞离奇的不速之客。人们踏入这间美术馆,为的是追溯历史,而狐狸却在漫无目的找寻出口。

The Nightwatch

的创作灵感,来源于埃利斯针对伦敦城市内监控系统的仔细研究与观察。他认为英国首都的电子监视设备密度很高,对当地居民来说,这可能是司空见惯的事。然而,对于他,一名久居墨西哥城的欧洲人来说,每天至少在不同地点被拍三百次的频率,还是相当令人惊恐。

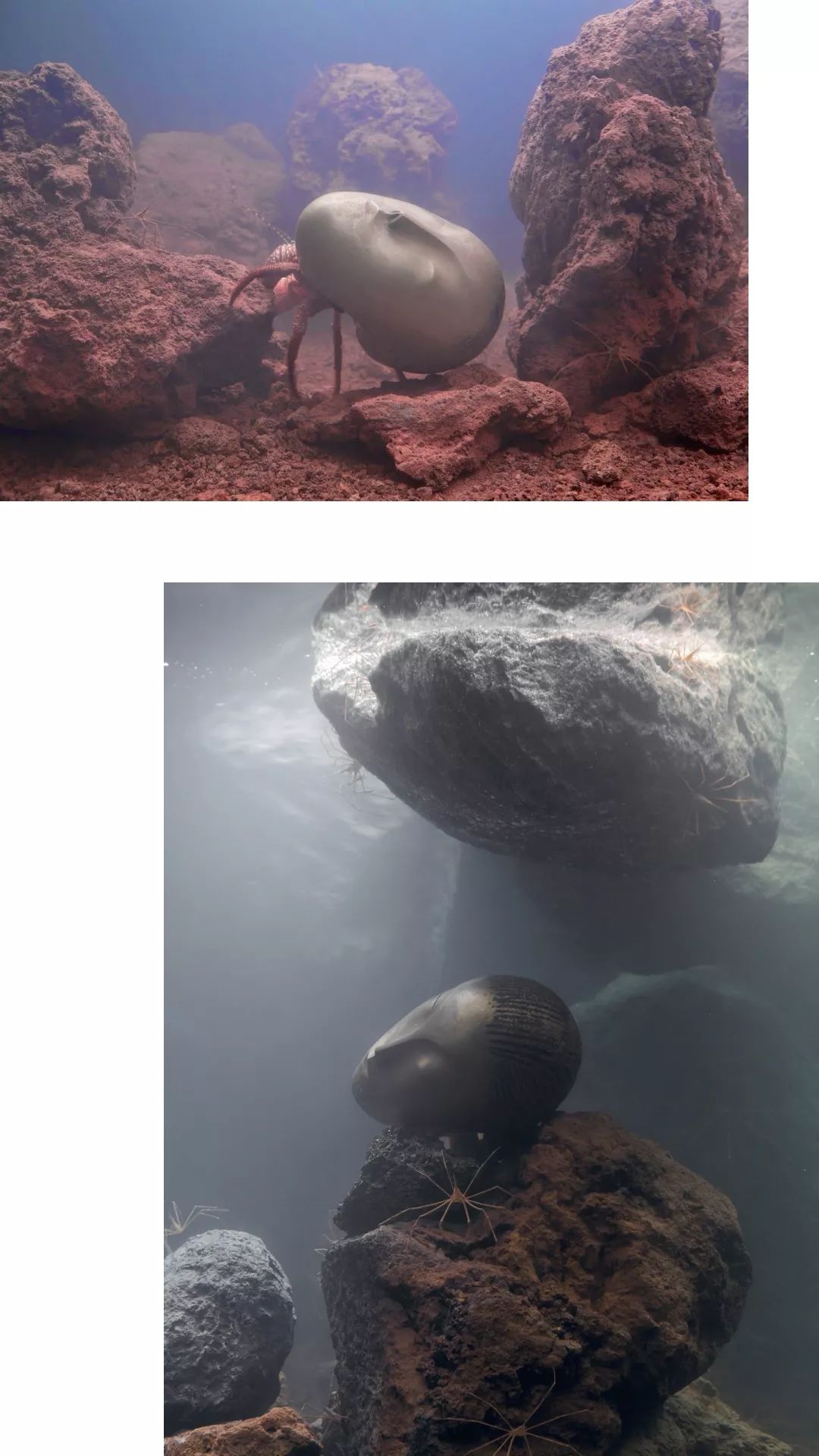

作品中充满哲思的皮埃尔·于热,非常善于构建悖论。在一系列以动物为主题的创作里,他精心设计了一个又一个非常人为的场景,混淆真实与虚构世界的同时,也让真实的东西更为清晰。于热对于人类优于自然的假设,以及利用动物来满足人类需求的伦理观充满怀疑。通过艺术实践,他用自己的行动证明了物种间的交流仍然有许多未解之谜。

2011年,于热在他的作品

Zoodram 4 (after 'Sleeping Muse' by Constantin Brancusi)

中将一只寄居蟹与罗马尼亚艺术家康斯坦丁•布朗库西著名雕塑作品《沉睡女神》的复刻版一同放置在了水族箱内。慢慢地,寄居蟹将面具当作栖身之地,“定居”在其中。

同样可圈可点的作品还有2014年的影像《人形面具》。在朦胧的背景下,猴子身穿制服,戴着假发和面具。有时,她那张没有实体的脸似乎漂浮在空中,好似一弯月亮。猴子时常玩弄着自己的假发,令人不安。

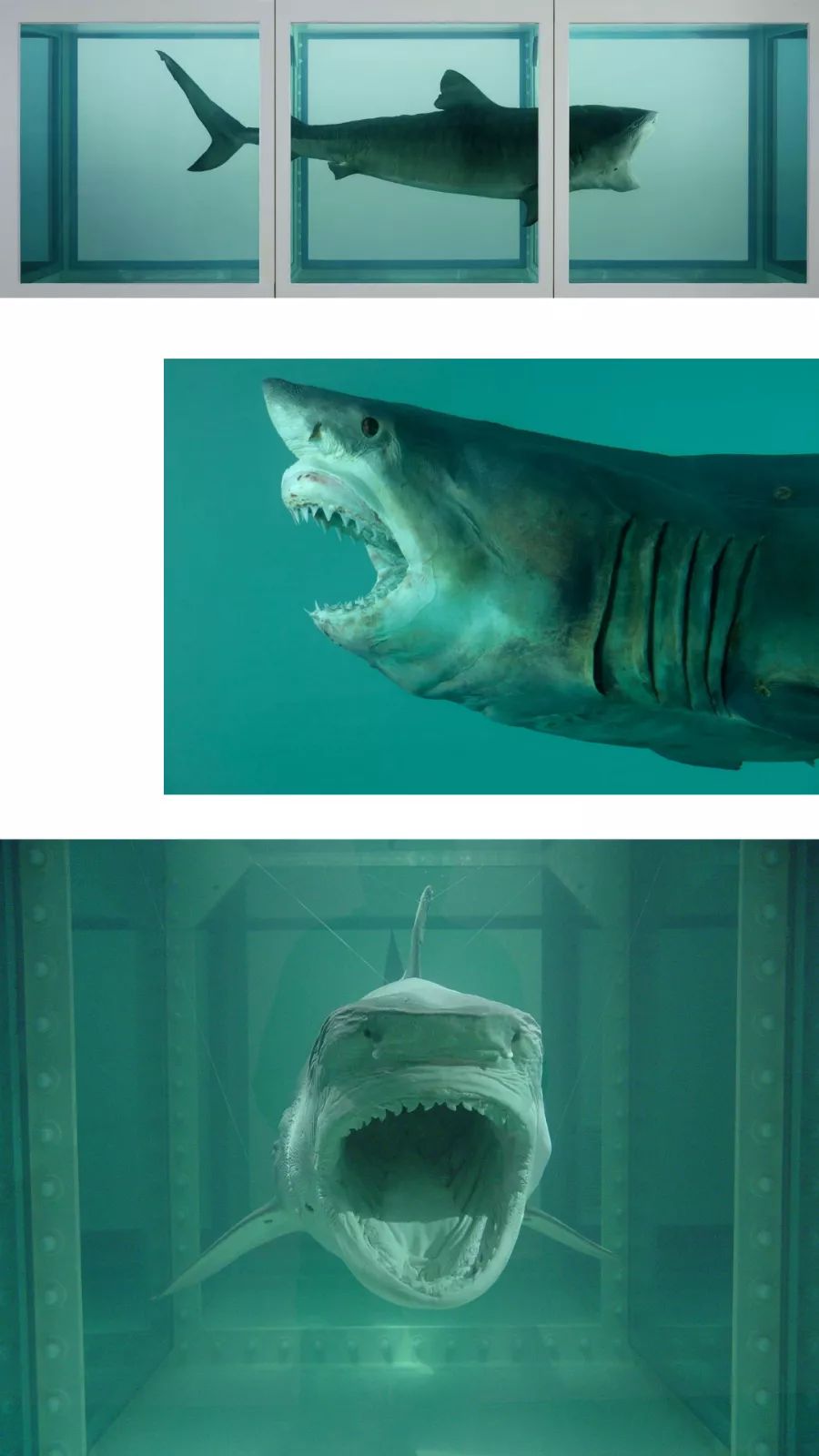

达米恩·赫斯特艺术世界中的动物,大多都是以直面死亡的状态呈现在观者眼前的。在他看来,对死亡的恐惧是最强烈的情感之一,而他的创作,时刻与这个主题相关。“所以作为一名艺术家,当你开始思考这些事情的时候,难免会走入忧郁黑暗的逻辑循环中。艺术创作对我来说就是在死亡缓冲区的实践。”

于是,我们在

A Thousands Years

中,看到了切断的牛头和生命循环被加速了的苍蝇,生死往复,残忍又讽刺。据说,当年英国著名画家弗朗西斯·培根

Francis Bacon

(赫斯特的偶像)在这件作品前反复观看了一小时。

同样掷地有声的,还有

The Physical Impossibility of Death in the Mind of Someone Living

。如今,当我们回望这件创作于1991年的作品时,不难看出赫斯特清晰彻底的思考。在我们面前的鲨鱼,是一个交织着生命与死亡痕迹的综合体。它在身外的福尔马林中悬挂着、沉默着,恶魔般的冲动,被凝固在了时间里。

当我们提到当代艺术与动物之间的关系时,美国著名艺术家杰夫·昆斯是绕不开的名字。他在三十三年前完成的雕塑

The Rabbit

(点击👈链接了解这件“争议之作”) 在当代艺术史上拥有非凡地位,同时也是他职业生涯发展至今最为人称道的杰作之一,对后辈艺术家影响深远。

‘I couldn't get my head around

its simple beauty at first;

I was stunned, the bunny knocked my socks off.’

/

Damien Hirst

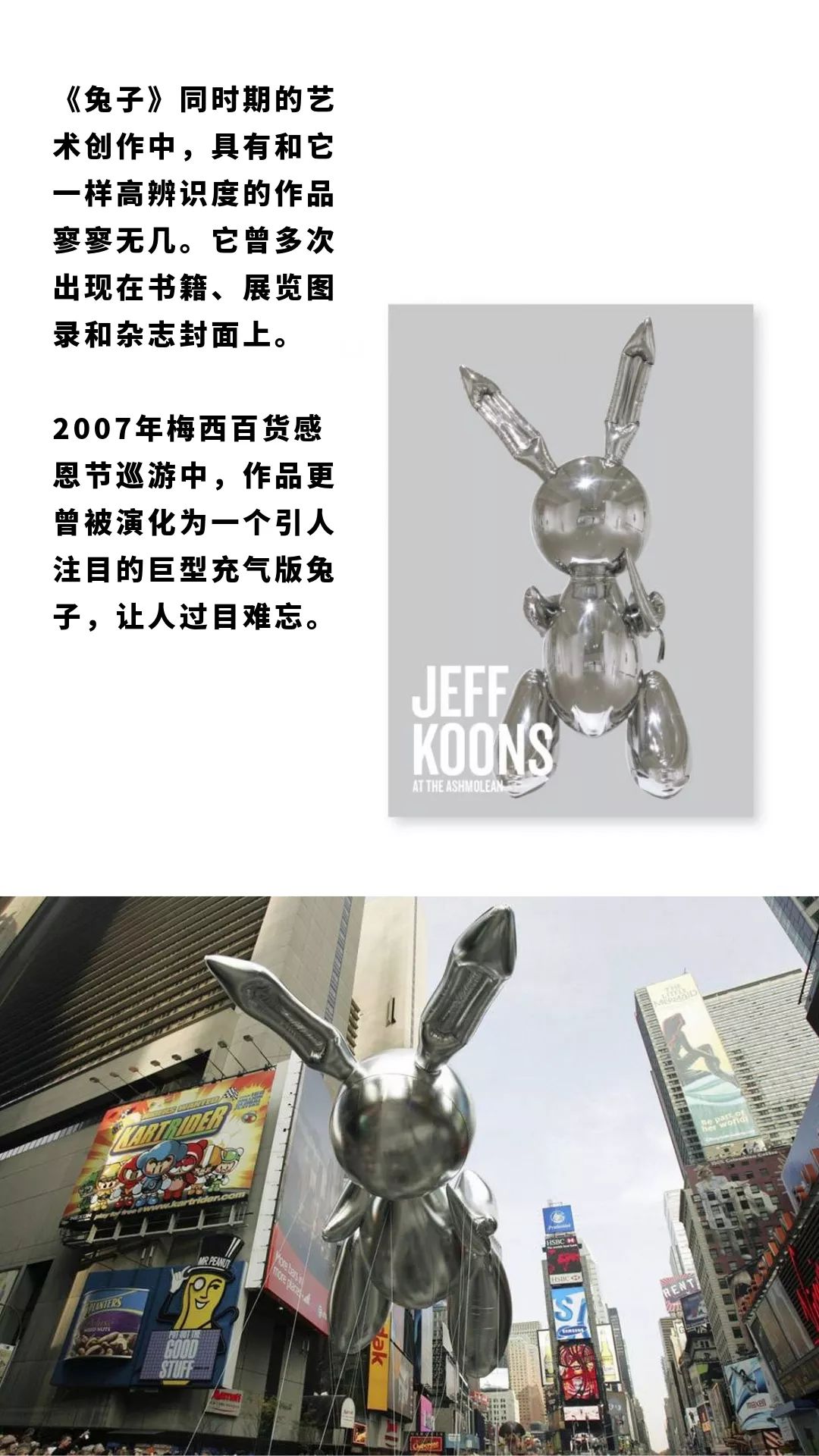

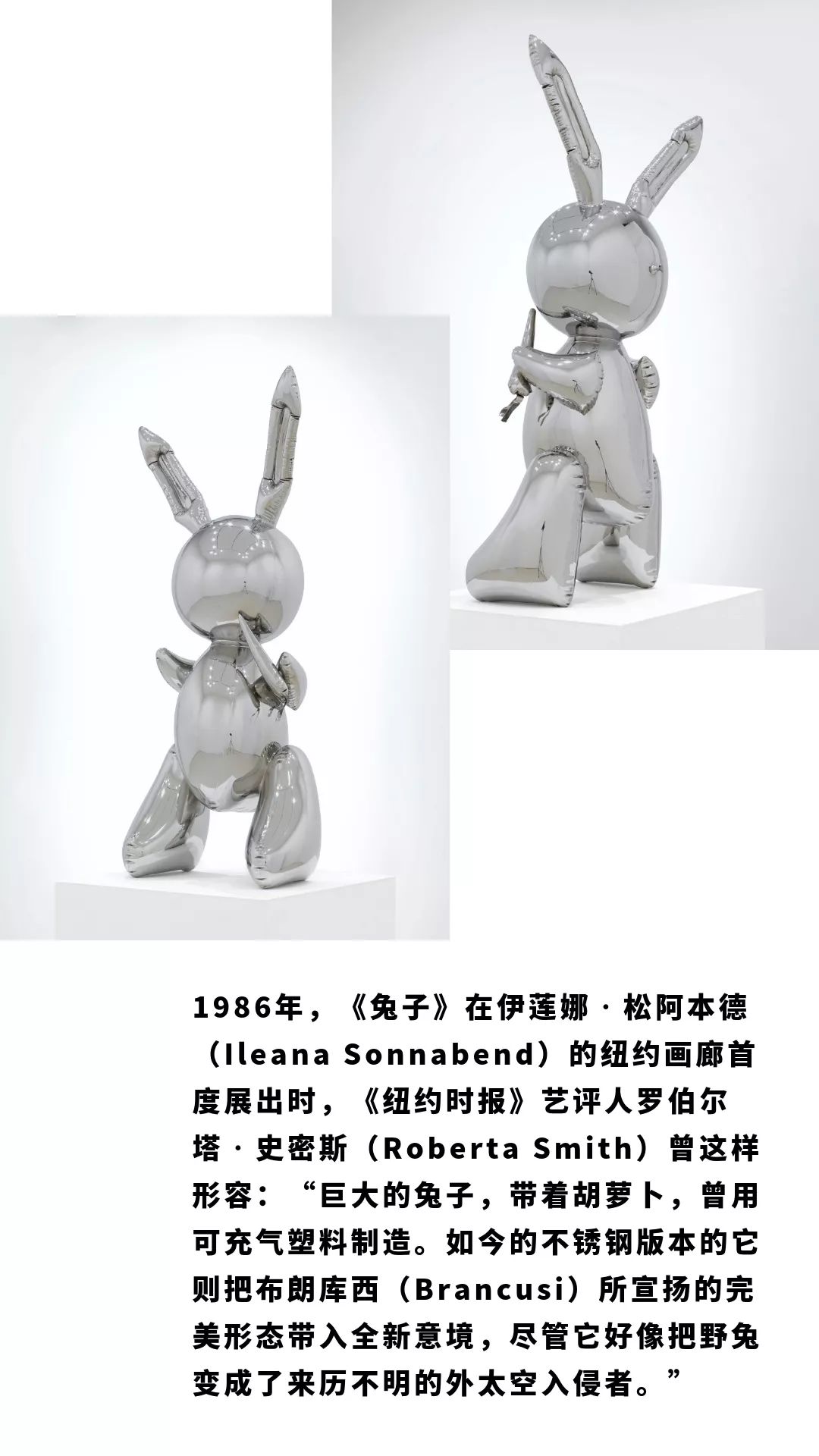

顾名思义,

The Rabbit

的“主角”是一只兔子。这件只有三英尺高的雕塑作品明亮抢眼,而没有表情的兔子形象则糅合了不少艺术史和流行文化的线索。站在作品前,我们可以不假思索地想起迪士尼、花花公子、复活节、路易斯·卡罗尔、马塞尔·杜尚的现成品以及安迪·沃霍尔的银云。

杰夫·昆斯的「钢铁兔」似乎包含了一切,却又模棱两可地跟这些似是而非的关联保持着距离。展览现场,兔子仿佛是昆斯的化身,因为没有嘴巴,所以不能说话,但它的耳朵坚定地指向观众,就像被动而反应敏捷的独裁者,完美展现艺术家角色的矛盾之处。它既不证实也不否认任何与之相关的思考,用静谧的姿态包容和接受着所有评价。

《兔子》想要告诉世人:生活是美好的,所有的品味都是可被接受的,我们更应该接受自己。作品像华丽而充满未来感的偶像般闪闪发亮,它不是专属于王子的镜子,而是留给公众的一面镜子,让它反射出我们的模样,将我们融入它的镜面所展现出的不同情景之中。于是,我们所有人都成为了这个作品的一部分。