每一具尸体都有自己的密码,

一旦我们破解了,他就会说话。

6 月 19 日晚,湖南怀化新晃一中挖出一具遗骸,死者疑似 16 年前失联至今的该校教师邓世平。与此前因扫黑除恶被抓获的杜某所供认其在 16 年前将邓某杀害并埋尸于新晃某中学操场情况相符。

如何看待湖南怀化新晃教师2003年举报操场偷工减料后失踪,十六年后发现遗体在操场下方?

来源:知乎

这两天很多朋友圈我,问我

一具尸体已经白骨化了,法医学是不是就发挥不出作用了?

其实在法医学实践中,遇见白骨化尸体并不罕见,但是法医学能不能对案(事)件查明真相发挥出作用,则因案而异。

那么,在发现白骨化尸体后,法医应该做哪些工作呢?

我来逐条科普一下。这里仅仅针对发现一具完整的白骨化尸体的案(事)件进行科普,不考虑“发现部分人体骨骼”、“发现疑似人体骨骼”、“发现骨灰”、“发现多人骨骼”的情况。

尸体白骨化之后,骨骼之间失去了软组织的连接,呈散落状。

排除动物破坏的情况下,尤其是土埋的尸骨,通常是可以收集全的。

这就需要法医非常仔细认真地收集散落的骨骼,尤其是小块的骨骼,易被砂石掩盖、混淆。

而这些小块的骨骼,经常可以对法医学检验分析发挥出作用。比如舌骨、牙齿、骨碎片等。

法医会按照一定的顺序收集尸骨,并在收集的时候清点数目,在有砂石混淆的时候,也会用筛子寻捡。

对于牙齿及左右手骨、足骨都会分别提取包装。

按照尸骨停放的情况从一端向另一端装捡,先收集小骨骼,后收集大骨骼。

同时收集尸骨下方的泥土,尤其是腹部对应的泥土。

回到解剖室后,法医会对尸骨进行重新拼接,从而进行检验。

看过“法医秦明”系列小说的朋友肯定知道,有的时候尸体的衣物和随身物品检验的价值甚至高于尸骨本身。

衣物和随身物品可能对案(事)件的处置起不到任何作用,但也有可能发挥非常大的作用。

比如,老秦亲办的案件中,就有根据尸体口袋里的硬币年份或者腰间的BP机判断死者死亡时间的先例。

另外,通过衣物的款式、品牌,也可以对寻找尸源工作产生作用。

发现尸骨后,最重要的一件事就是这具尸骨是谁。

无论你是不知道死者是谁,还是知道死者是谁而需要验证,这项工作都必不可少。

对于个体识别工作,在科技发展的今天,要容易很多。

我们知道,法医对于尸体年龄的判断,主要是根据牙齿和骨骼。即便没有白骨化的尸体,也要取下骨骼、去除软组织后观察骨质形态来推断年龄。

所以,根据一具尸骨来判断死者的性别、年龄、身高对于法医来说易如反掌。

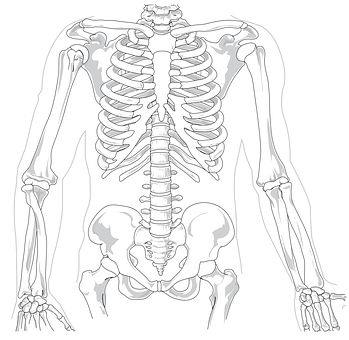

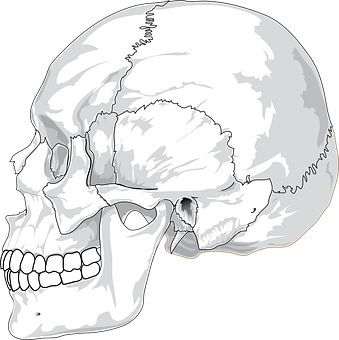

骨盆、颅骨、胸骨、肋骨、四肢骨等都可以推断性别;未愈合的长骨骨骺、牙齿、颅骨、耻骨联合、髂骨耳状面、胸骨、肋骨、锁骨等都可以推断年龄;长管骨、颅骨、胸骨、锁骨、肩胛骨、髋骨、骶骨、掌骨、指骨等都可以推断身高。

有了这些推断,对于寻找尸源会有非常大的作用。

另外,法医还有“颅相复原”和“颅相重合”技术来为寻找尸源工作提供线索。

前者是大体恢复白骨化尸体的容貌;后者是根据疑似死者的生前照片和发现的颅骨进行重合比对。

当然,对于DNA技术飞速发展的今天,骨骼提取DNA已经不是特别疑难的技术了。

所以,只要发现了骨骼,警方就可以从尸体的牙齿、长骨中提取到DNA从而进行身份的确认。如果毛发还没有降解,也会是DNA检验的最优检材。

图片via:《法医人类学》

很多朋友疑问,

尸体都已经白骨化了,究竟能不能判断出死因呢?

法医学是一门客观、严谨的自然科学

。

法医学鉴定人遵循的原则是看到什么说什么,而不能去臆测。

所以,所以这个问题,回答判断不了,不全面;但回答判断得了,则不客观了。

尸骨检验中发现,骨骼如有破坏,法医会判断是生前骨骼损伤,还是死后受自然环境、动物影响而导致的骨骼缺损。

如果是生前骨骼损伤,就很有价值了。如果是颅骨有损伤,那么是最有价值的。

严重的颅骨骨折不仅能推断死者可能是颅脑损伤死亡,更是可以对致伤工具、作用力方向、次数、损伤形成的机制进行判断。

那么就可以对整个案情进行推理判断并给出线索了。

即便不是颅骨损伤,肋骨的利器痕迹也可以给法医判断死者系“锐器作用会导致机械性损伤死亡”提供依据。

如果是长骨严重骨折,骨盆骨折等,法医就会考虑一些非人力作用可以形成的死因。

比如交通事故、高坠等。

再比如,颅骨的颅底部分有个部位叫做“颞骨岩部”,这里的内出血(颜色加深),还可以让法医获取死者“系机械性窒息死亡”的依据。

同样可以得出这个结论的,是死者的牙齿出现“玫瑰齿”(这一推理点在法医界还有争议)。

如果死者的舌骨、甲状软骨骨折,甚至可以得出“扼压颈部或勒、缢颈部导致的机械性窒息死亡”的倾向性结论。