Alim Qasimov是阿塞拜疆国宝级音乐家,这种当地独特的木卡姆音乐是世界遗产

阿塞拜疆共和国地处亚洲西部,亚洲和欧洲的分界线——大高加索山东南部。

东临世界最大的湖泊——里海,有800公里的海岸线,与哈萨克斯坦隔海相望。

还有一个深入里海的阿普歇伦半岛,首都巴库就在半岛南岸,也成为里海沿岸最大的城市和最好的港口。

北边是俄罗斯,南接伊朗,西边和亚美尼亚、土耳其及格鲁吉亚为邻。

在邻国亚美尼亚西南方向还有一块飞地叫纳希切万。

这里就是《圣经》中所描绘的大洪水之后诺亚建造的第一个城市。

就地理位置而言,阿塞拜疆国土大部分属于亚洲,但对外一般自称欧洲国家。

阿塞拜疆境内山脉纵横交错,有一半的国土是山地,平均海拔2500米。

北部为大高加索山脉,西南部是小高加索山脉,最高点为海拔4466米的巴扎尔迪祖峰。

阿塞拜疆还有很多由地下气体带着泥浆喷发形成的泥火山,泥火山数量占了世界一半。

巴库及其周边地区是泥火山最为集中的地方,其中有世界上最大的泥火山——托拉盖,火山口直径达150米。

阿塞拜疆的东部是里海沿岸平原,地势平坦。

有些地方海拔甚至低到没朋友,巴库海拔在海平面以下28米,被认为是世界上海拔最低的首都。

大高加索山发源的库拉河和阿拉兹河自西向东流淌过阿塞拜疆中南部,最终注入里海,冲积形成肥沃平原,也成为阿国主要的农业区。

阿塞拜疆除了传统的棉花、小麦种植外,还能种水稻和茶叶。

叫作普拉夫的炒饭是阿国代表性美食,口感有点像咱新疆的抓饭。

地处欧亚大陆中心,自古硬核的高加索山区就是各方军事力量角逐的中心。

阿塞拜疆也无法逃脱被帝国铁蹄百般蹂躏的命运,随时随地面对战争风暴。

从公元7世纪开始,在阿拉伯人统治时期,伊斯兰教被定为国教,并以伊斯兰法典为司法事务的基础。

直到今天,阿塞拜疆97%的人口信仰伊斯兰教。

和伊朗一样,大部分都是什叶派教徒,也是仅次于伊朗的世界什叶派穆斯林人口第二高的国家。

但是,阿塞拜疆人的信仰比较松弛,政府也坚持世俗化的原则,宗教对国家的政治生活没有直接影响。

不但不强迫,还在学校、政府等公共机构禁止女性戴头巾。

对于酒精也没有限制,阿塞拜疆的红酒不错,酒吧也开得非常热闹。

公元11世纪,突厥人从亚欧草原上赶来,两百年后,蒙古大哥驾到,人挡杀人,佛挡杀佛。

几百年的战争,阿塞拜疆一直都是主战场,不同游牧民族在这里交锋,当地流通着十几种语言。

阿拉伯语在科学宗教领域使用,突厥部落和当地人融合,突厥语是民众交流的语言,撸串烤肉成为传统美食。

今天,占全国人口90%以上的阿塞拜疆族也被认为是突厥人。

阿塞拜疆人的传统服饰,音乐舞蹈也深受突厥文化影响。

阿塞拜疆语属于突厥语族,阿塞拜疆人能和土耳其人语言交流,甚至能和中国维吾尔族聊上几句。

阿塞拜疆和土耳其这两个国家也经常在国际舞台上称兄道弟。

即便长期生活在战乱中,阿塞拜疆人依旧创造了属于自己的不朽文明。

阿塞拜疆是丝绸之路主干道,西部城市舍基还保留着一千年前的古老驿站。

来自阿塞拜疆的丝毛制品是当时欧洲市场上的爆款,阿塞拜疆地毯今天被世界各大博物馆收藏。

这门古老的地毯编制技艺流传至今,今天伊朗出口的地毯中,有70%是阿塞拜疆人编织的。

阿塞拜疆人爱写诗,诗人内扎米写出了爱情史诗《蕾莉与马杰农》,无数次演绎,被誉为来自东方的罗密欧和朱丽叶。

还能歌善舞,在聚会的时候经常有一些传统乐器的即兴演奏,被叫作木卡姆。

经过18世纪奥斯曼土耳其帝国和俄国争夺交战,阿塞拜疆又成为俄国的一部分。

在俄国统治阿塞拜疆的时候,对于当地穆斯林居民有点不放心,生怕他们哪天跟着土耳其跑了。

为了碎片化的民族管理,俄国开始人为改变当地的民族结构。

1828-1830 年间,今天阿塞拜疆西南部一个叫做纳卡的地方,迁入十几万信仰基督教的亚美尼亚人,此后,信仰伊斯兰教的阿塞拜疆人成为少数民族。

1922年,外高加索地区的格鲁吉亚、亚美尼亚、阿塞拜疆三国加入苏联。

在苏联吃大锅饭的时候,反正大家都是苏联人,虽然有点领土争端,也算平平静静过日子。

但当苏联解体的时候,阿塞拜疆共和国刚刚宣告独立,纳卡地区的亚美尼亚人就跳出来要脱离阿塞拜疆,加入邻国亚美尼亚。

在这种高涨的民族情绪下,1992年,亚美尼亚发动了对阿塞拜疆的武力入侵。

还发生了针对阿塞拜疆人的大屠杀,约1000 名阿塞拜疆平民包括妇女、儿童被杀害。

3 万多名阿塞拜疆公民丧生、近100 万阿塞拜疆人失去土地和家园。

虽然在2020年阿塞拜疆重新控制了纳卡地区,但两国至今封锁边境,视对方为仇敌。

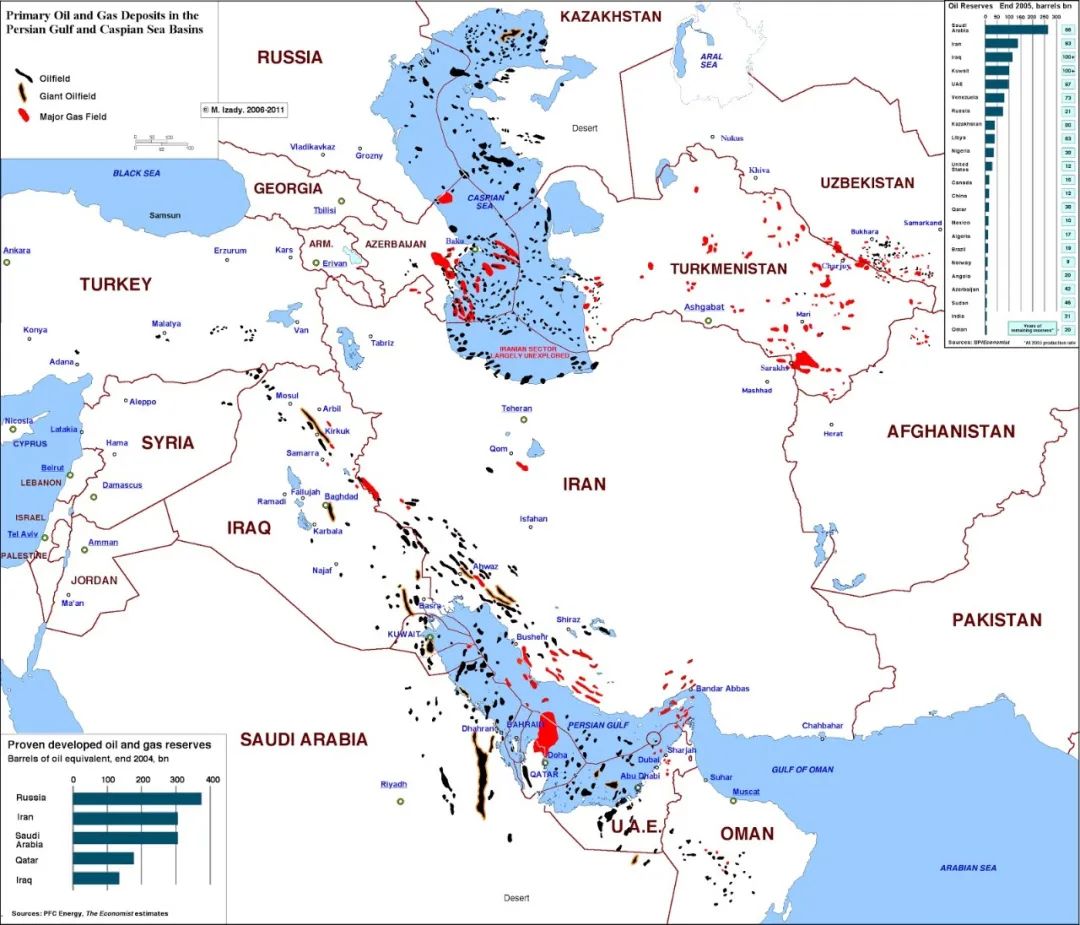

阿塞拜疆国土虽然不大,但资源非常可观。

西部山区有铜矿、金矿这样的金属矿藏,阿普歇伦半岛和里海里藏着天然气和石油。

石油质量高,埋藏浅,有些油井深度只有2米到3米,经常出现自然喷发燃烧的现象,里海海面上都飘着石油,街上都是加油站的味道。

地面出现的小火苗让古代阿塞拜疆人产生了对火的崇拜,传说拜火教先知琐罗亚斯德就出生在阿塞拜疆。

今天首都巴库郊区还能看到保存完好的火神庙,火苗几百年经久不息。

“阿塞拜疆”这个国名来自于古老的波斯语,意思就是火的国家。

在中东发现石油之前,阿塞拜疆是世界最大的油老板。

公元10世纪就有人工开采石油的记载,1901年,阿塞拜疆石油产量占全世界的一半以上。(什么是石油点这里)

巴库成为现代石油工业的发源地,瑞典的诺贝尔家族就是在这里卖油发了家,二战希特勒攻打苏联的战略目标就是巴库。

直到今天,油气产业都是阿塞拜疆的支柱产业,收入占了GDP总量的40%。

游客还能体验一种古老的石油浴,看起来暗黑了点,传说还能包治百病,阿塞拜疆人真是养生朋克一族。

今天的阿塞拜疆在努力摆脱给大国当棋子的命运,和每个大国搞关系,想要走一条左右逢源的道路。

不给俄罗斯当舔狗,积极向欧洲靠拢,作为亚洲国家,经常举办各种欧洲大赛。

还和西方国家签署了世纪合同,修建了石油管道以摆脱俄罗斯对里海地区石油的垄断。

同时,不顾美国反对,与伊朗保持经贸关系,还是中国一带一路最积极的玩家之一。

虽然是个穆斯林国家,却和不远处的以色列玩得很好,给以色列出口能源,进口农业技术,境内还有着大规模犹太社区。

在这种外交政策和石油贸易加持之下,阿塞拜疆经济一度高速增长,虽然面临贫富差距过大这样能源型国家的顽疾,但已经是高加索地区的优等生了。

今天的巴库是迪拜高加索分拜,和大部分中东油老板一样,痴迷于建造各种形态各异的摩天大楼来彰显财富。

还在石油之外寻求新的经济增长点,比如旅游和会议经济,每年举办国际爵士音乐节,F1欧洲赛车比赛,还多次申办奥运会。

高加索狂野的山峰,里海温柔的涟漪,强权帝国交锋的战车与刀剑无数次碾过这个古老国家。

民族往来、商旅不停和热血征战共同塑造了阿塞拜疆人。

今天,阿塞拜疆生活着1000万人口,人们珍视伊斯兰传统和突厥文化,经营拉风的石油生意。

阿塞拜疆人充满了游牧民族的质朴和商业文明的热情,对外来文化和外国人非常包容友善。

因为东亚面孔少,中国游客常常都是巨星待遇,就是那种大街上随时都有人想要和你合影那种。

希望温和欢度的岁月可以淹没毫无意义的对峙,战争的苦难伤痕可以被古老漫长的时光消解。

这个自古征战之地留给世界的永远是可贵的和平。

我们不生产知识,只是知识的搬运工

孙壮志,阿塞拜疆,社会科学文献出版社,2005