吴几康先生1949 年赴丹麦工业大学进修,1951年在哥本哈根无线电厂任发展工程师。1953年初回国。数学所计算机组的夏培肃听说无线电专家吴几康回国了,立刻到招待所去看望,并回所汇报,得到华罗庚先生认可。

1953 年4 月28 日,吴几康在数学所报到,成为计算机组的第四人。两天后他“返籍省亲”,出国将近四年,只探亲24 天,就急急忙忙回来工作了。

1954 年1 月3 日,计算机组从数学所调整到物理研究所,排序为“五三组”。物理所有了更好的实验条件,吴几康进行了计算机示波管存储器的研制,在屏幕上粘贴锡箔引出电线,让打到屏幕上的电子通过延迟电路返回到实验装置,形成“闭环”,现在的触摸屏显示技术就与此方式相近。1956 年4 月,在一个示波管中实现存储32×32 个二进制位,显示了“中国计算机”等汉字。

1955 年,物理所的核科学家和计算

机专家在该所原子能楼南侧合影,二排左二为夏培肃先生,右侧二排右一为吴几康先生。

1959 年夏,中科院计算所五室科学

家在颐和园,(左起)吴几康、张杰、

陈树楷、顾德敬、朱锡纯、刘筱秀、

宋德玉、范新弼、郑云、王正、蒋士

騛(甘鸿提供)

1958 年10 月19 日, 吴几康( 右)

和张效祥(左)陪同参与指导104计算机的苏联专家米里尼柯夫游览颐和园。

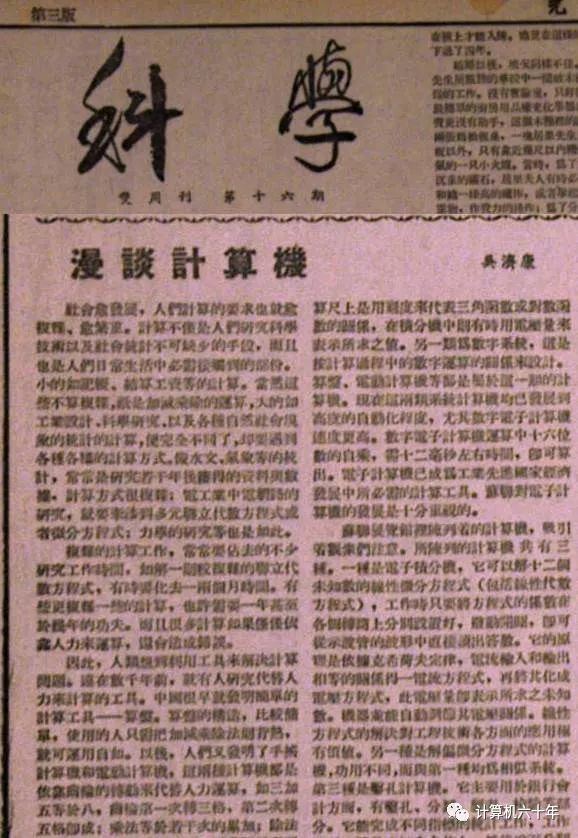

因为苏联的电子计算机在北京展览,中国的计算机科研组也名声在外,《光明日报》的记者到中科院数学所来约稿。经过集体讨论,由郑筠执笔,写了一篇题为“漫谈计算机”的文章,于1954 年11 月8 日在《光明日报》上发表。这是由中国科学家撰写的第一篇计算机科普文章。

文章说:

人类想到利用工具来解决计算问题。远在数千年前,就有人研究代替人力来计算的工具——算盘。以后,人们又发明了手摇计算机和电动计算机,还发明了专门的加减机以及银行中的计算机等。这两种计算机还不能解决复杂的计算问题,于是,便有了高度自动化电子计算机的发明,电子计算机除可以作加减乘除的运算以外,还可以作代数方程式或微分方程式等的运算,只要数学上可以收敛且能化为若干个连续运算步骤的,都可以做到。计算机的设计大致可分为模拟与数字两类。现在这两类系统计算机均已发展到高度的自动化程度,尤其数字电子计算机速度更高,电子计算机已成为工业先进国家经济发展中所必

需的计算工具

。

这篇文章将计算机的功能和数学紧密连接起来,将科研和人民生活纳入了计算机应用领域,文章具有科学性和预见性。

1956 年9 月11 日, 闵乃大率计算

技术考察团访苏,得到热情接待,夏培肃(前排右二)、吴几康(中排右二)等为团员。

1956

年3 月14 日,国务院科学规划委员会正式成立,陈毅任主任,下设几个规划组委员共230人,其中的计算技术和数学规划组,由数学家、计算机专家和电子工业部门专家组成,华罗庚任组长,委员共26 人,吴几康先生忝列其中。他们都参加了随后进行的“十二年科学远景发展规划”。

1956 年6 月14 日, 毛泽东等党和

国家领导人接见参加制定科学规划的

科学家,最后一排,吴几康(右一)、

徐献瑜(右三)、范

新弼( 右六);前面一排, 夏培肃

(右三)。

此为长卷照片右端。

老同事们说吴先生总是踏踏实实地自主设计,和大家一起在机房中坚守,从无到有地解决了许多问题。徐献瑜教授很敬重吴先生做人朴实、从不虚夸、刻苦认真,他特别强调了吴先生的贡献,“研究计算机需要集合大家的智慧,吴几康就有这种凝聚力,有这种精神。”吴几康和年轻同事们一起,对工作要求很严格,在日常生活中又十分亲切。经常在小组完成一项任务之后,吴先生就让人到宿舍里拿钱去买冰棍,奖励大家。“拿多少?”“你自己算!”随意的对话,不分彼此的情谊,研究团队成员没有年龄和职别上的距离。

吴几康

,研究员,安徽歙县人,1918 年1 月9 日生于上海,1943 年同济大学机电系毕业,1949 年入丹麦工业大学进修,1951 年在哥本哈根任无线电厂发展工程师。1953 年初回国任中科院数学所、物理所副研究员,1956年6月调入刚筹建的计算所,1972年任陕西微电子学研究所副所长,1979 年任中科院计算所副所长,2002 年7 月21日逝世。

公众号《计算机六十年》文章推荐:

西军电的专业和前两台计算机

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

北京航空学院计算机从专业到系

中国第一位计算机组组长闵乃大

“

漫谈计算机

”

和吴几康先生

赵忠尧先生和近代物理所

北大计算机创始人张世龙的沉浮

许孔时:温文儒雅,博闻强记

跨洋寻觅周寿宪的人生数据

第一台计算机和张梓昌

莫根生:一位百岁老人的计算机历程

康继昌让计算机上天飞翔

乌家培:见证计算机和信息经济

张绮霞:目光清澈的女程序员

哈工大计算机专业50年庆典的价值

中国信息化是何时开始的?

在华罗庚家里作出的决定

从原子弹到计算机的华罗庚

钱学森举足轻重的发言决策计算机

做计算机靠苏联还是自己动手?

中国人走上数字大道六十年

中国人是什么时候知道计算机的?

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机:不断跨越的六十年

中国人是什么时候知道电子计算机的?

真金白银祸害了国产电子计算机

计算机和全国军工企业质量整顿

向集成电路计算机进军的回顾

外部设备因用户需求才有系统地位

薛暮桥的统计机械化和自动化

中国计算数学的起步

电话专业为计算机事业挑大梁

胡建平:

不断创新的计算机人生

长途迁徙历经磨难的几个计算机专业

中国重点高校计算机专业的起源

新中国赴苏公派计算机留学生

朱鹏举的赴苏留学记忆

计算机训练班堪比黄埔,开创教育新模式

谁是最先填报计算机志愿的人?

感恩科大:计算数学的航空岁月

人民大学:开创信息专业先河

靳进善:工农兵结缘计算机

培育计算机人才训练班建奇功

最早与计算机合影的中国人

在系列机上自主开发数据库

中科院早期人事工资趣谈

在华罗庚家里作出的决定

中科院计算技术研究所筹委会隆重成立

第一个计算机组在物理所

酒仙桥电子基地拔地而起

东西南北和上天的计算技术研究所

北京理工大学计算机创业前后

杭州将建设亚洲第一座计算机博物馆

软件技术:从研究室争论研究所

上海交通大学计算机专业的“运动战”

计算机事业的开拓者——王正

为十二大计票的宽行汉字针型打印机

15所与防空指挥自动化系统

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)