证券研究从信息和逻辑出发,通过寻找超预期,来挖掘投资机会。公告是研究上市公司最主要的信息来源,我们在前面几篇探讨了股权激励、员工持股计划、股权质押等特殊事件公告出来时的投资机会。本篇讨论话题并购重组涉及的面更广,非一文所能讲清楚,所以本文重点在于思考并购重组市场的近期变化以及监管趋严带来的影响。关于公司层面并购重组投资机会的探讨,请参考我们2016年的系列专题《并购重组投资策略》。

并购重组:喧嚣之后回归理性。

今年以来上市公司并购重组终止案例大幅增加,从公告终止重组的原因来看,交易双方对标的估值和业绩承诺等核心条款未达成一致,监管部门加大监管力度,市场环境发生变化等是主要原因。放在更宽的视角则是这两年政策“组合拳”的持续发威:(1)2016年以来证监会对中概股回归A股、炒概念高估值高业绩承诺等跨界并购、规避借壳上市行为等监管趋严;(2)2016年11月以来IPO发行加快,已跟上市停牌重组的标的或潜在并购标的改选走IPO路线,IPO和并购重组的跷跷板向IPO倾斜;(3)2017年2月再融资新政对外延并购资金来源的限制,2017年5月减持新规对资金退出渠道的规范等,使得并购重组交易几方中利益平衡工具减少,交易难度变大。我们预计上市公司并购数量会趋于稳定,忽悠式并购重组会下降,同一实际控制下的资产注入和整体上市等相对受影响较少,通过并购重组盘活存量实现产业整合的作用会发挥得更为充分。

商誉减值风险逐步暴露。

2013年以来不少公司成长大量依赖于资本驱动带来的资产负债表扩张,轻资产收购导致的高账面增值率往往会形成巨额商誉堆积。而一旦相应业绩承诺无法实现,则商誉将发生巨额减值,对股东利益产生重大影响。从2016年年报数据来看,传媒、医药生物、计算机位列行业商誉总和前三名,都在800亿元以上;休闲服务、传媒、计算机行业商誉占净资产比例排名前三,像休闲服务、传媒行业这一比值都超过20%。

中小盘股外延成长性将被削弱。

从数量上看,IPO加速叠加增发并购监管趋严,导致外延并购重组数量趋势向下。如果以并购金额占板块资产比重这一指标来判断,中小创是并购重组的主战场;通过2016年年报数据的测算结果也表明,外延并购贡献了创业板大约30%的业绩增量。因此,并购重组对中小创业绩影响相对更大。

2017年政策“组合拳”持续发威,并购重组回归理性。今年以来上市公司并购重组终止案例大幅增加,从公告终止重组的原因来看,交易双方对标的估值和业绩承诺等核心条款未达成一致,监管部门加大监管力度,市场环境发生变化等是主要原因。放在更宽的视角则是这两年政策“组合拳”的持续发威:(1)2016年以来证监会对中概股回归A股、炒概念高估值高业绩承诺等跨界并购、规避借壳上市行为等监管趋严;(2)2016年11月以来IPO发行加快,已跟上市停牌重组的标的或潜在并购标的改选走IPO路线,IPO和并购重组的跷跷板向IPO倾斜;(3)2017年2月再融资新政对外延并购资金来源的限制,2017年5月减持新规对资金退出渠道的规范等,使得并购重组交易几方中利益平衡工具减少,交易难度变大。我们预计上市公司并购数量会趋于稳定,忽悠式并购重组会下降,同一实际控制下的资产注入和整体上市等相对受影响较少,通过并购重组盘活存量实现产业整合的作用会发挥的更为充分。

冷与热之间的思考:这几年的并购重组市场回顾

(1)2013年是并购重组元年——二级市场以并购数量激增的方式宣告了并购重组浪潮的来临。

经济亟需转型是推动并购重组的主要内在动力。2013年以来,国内经济“新常态”特征凸显,经济步入稳定中速期。许多传统企业需要通过产业并购来寻求突破和转型,切入新兴行业,寻找更高的利润增长点;而成长型企业面临行业竞争日趋激烈,需要通过并购实现跨越式扩张。并购重组是资本市场平台稳增长、调结构的重要保障手段,经济结构转型阶段恰是并购重组事件的高发期。如果说经济转型的最终目的为了过河,那么并购重组就是过河的船和桥。

(2)2014年可以定义为并购重组创新年——并购重组潮明显贴上了创新式资本运作的标签

。如果说经济转型是并购重组的内在动力,那么政策制度护航则是并购重组蓬勃发展的外因。以国务院发布《进一步促进资本市场健康发展的若干意见》(新国九条)为标志,市场化并购重组的趋势越来越明显。2014年5月8日,国务院发布新国九条,鼓励市场化并购重组,充分发挥资本市场在企业并购重组过程中的主渠道作用,强化资本市场的产权定价和交易功能,拓宽并购融资渠道,丰富并购支付方式。以国务院新国九条鼓励市场化并购重组为起点,中国证监会也做了积极响应。2014年5月,证监会发布了《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》,正式放开创业板再融资。2014年10月24日发布《上市公司重大资产重组管理办法》和《关于修改的决定》,同时颁布了《上市公司并购重组实行并联审批方案》(2013 年10 月证监会实施并购重组审核分道制以来,重大资产重组和吸收合并的审批时间几乎缩短了一半)。而在前一周的10月17日,证监会还发布了《关于改革完善并严格实施上市公司退市制度的若干意见》,并在发布之日起30日后生效。2014年增量资金以产业资本的形式进入A股市场,并购重组潮明显贴上了创新式资本运作的标签。产业资本进入A股的方式:1)“PE+上市公司”的并购模式,达到一二级市场联动的效果;2)“储血式”定增,大股东和产业资本主导再融资,为后续的资本运作做资金储备;3)并购基金,产业资本提供资金和项目;4)举牌控股,产业资本看好上市公司前景,争夺控股权。

(3)2015~2016年:并购重组与资本市场繁荣具有正反馈性。

一方面,繁荣的资本市场给并购提供了充裕的资金来源和较高的市盈率溢价;另一方面,上市公司借助并购重组将进一步提升自身业绩(部分通过“制造”成长神话),进而促进资本市场繁荣。可以说,一个国家资本市场的成熟与否,很大程度上不在于融资额的多少,而在于这个市场的并购活动是否持续活跃和有效。如果将社会经济分为价值创造部门(实体经济)和价值再分配部门(虚拟经济),那么并购无疑是很好的借助价值再分配市场的资源来支持实体经济的价值创造。

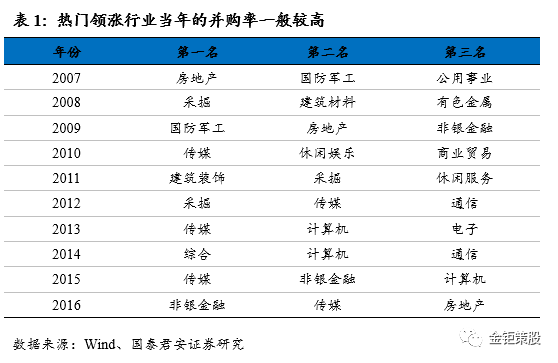

我们也做了一个数据统计,并购率 = 当年某行业发生并购重组事件数量 / 当年某行业上市公司总数(申万一级行业分类)。统计后,我们发现每年并购率前三名的公司有如下规律: 2007-2009:房地产、国防军工(机械)、有色等传统周期行业;2010-2011:休闲服务、商贸等消费行业;2012-2015:传媒、计算机、通信等TMT新兴行业;2016年开始又回归非银、房地产等传统行业。我们发现,

并购重组热度与行业性机会息息相关,并形成“热度上升—股价上升—增发并购—业绩上升—热度进一步上升”的正反馈之中。

在2007-2009 年中,房地产,机械,有色等传统行业表现最为优秀,是那轮牛市中的领涨行业,我们看到这几个行业的并购重组率也是最高的;2010-2011 年,经济处于后4 万亿时期,消费类公司崛起,它们的并购率开始进入行业前列;2012-2015年,则是互联网新兴行业的天下,我们看到计算机、传媒、通信的并购率一直处于各行业前列;2016年TMT行业并购率下滑,非银、房地产等板块并购率开始进入行业前列,股票市场机会也回到周期行业、房地产产业链上。

(4)2016~2017:喧嚣之后回归理性。

首先是监管趋严

。(1)中概股回归受到关注。2016年5月,中概股相关交易基本叫停,搜房网借壳万里股份、世纪华通收购中手游、银润投资非公开发行募集资金收购学大教育等都宣告终止。2)跨界并购受到关注。2016年5月,证监会叫停涉及互联网金融、游戏、影视、VR四个行业的跨界定增,但从实际情况来看,采取一事一议的原则。3)最严借壳标准发布,壳投资降温。

2016年6月17日,证监会发布了关于修改《上市公司重大资产重组管理办法》的决定(征求意见稿,正式稿在2016年9月正式颁布)。对借壳控制权变更日起向收购人及其关联人累计购买资产的追溯期确定为60个月。对60个月内的借壳从上市公司自身要求、实际控制人变更认定、购买资产体量和配套融资等多个维度全面提升了借壳的严格程度。如果最终按照此方法实行,借壳实施难度将极大提升,不过能实施的借壳股价弹性也将更高。同时不构成借壳的大比例现金购买资产然后配套融资的项目会增加。

可借壳上市公司标准提升,受处罚和谴责壳公司最受伤

。征求意见稿明确表示实施借壳必须满足:上市公司及其控股股东、实际控制人不存在因涉嫌犯罪正被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形,或者涉嫌犯罪或违法违规的行为终止已满36个月;上市公司及其控股股东、实际控制人最近12个月内未受到证券交易所公开谴责,不存在其他重大失信行为。三年内涉嫌犯罪受到司法机关立案侦查或证监会调查处罚的,以及一年内受过交易所公开谴责的壳公司将不再能被借壳。

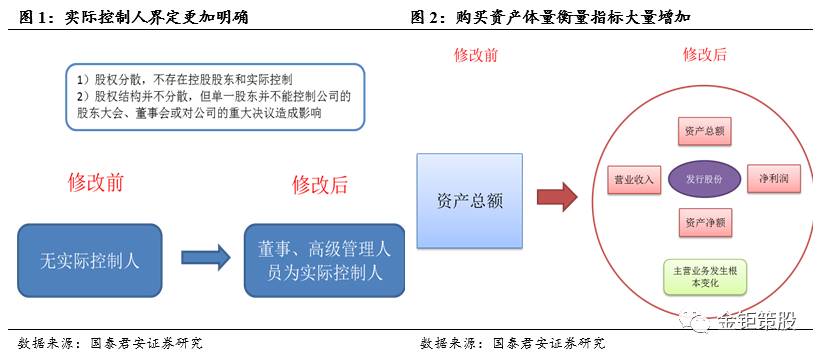

借壳两大标准均提升,擦边球式借壳将不再可行。

实际控制人的认定中增加了上市公司股权分散,董事、高级管理人员可以支配公司重大的财务和经营决策的,视为具有上市公司控制权。同时购买资产体量由原来的资产总额超过上市公司控制权发生变更的前一个会计年度资产总额的100%以上改为资产总额、营业收入、净利润、资产净额、发行股份数五大指标任意一个超过上市公司原来的100%以上,或者有可能导致上市公司主营业务发生根本变化的情况。两大借壳标准,特别是第二条的大幅提升,以及再次明确创业板不能构成借壳,此前所有擦边球式的借壳都将不再可行。而对于实际控制权变更60个月以后的向收购人及其关联方购买大资产不再构成借壳,分两步走的借壳上市时间也被极大地拉长。

取消借壳配套融资,增加股东承诺限售期,优质借壳股价弹性将更大。

征求意见稿明确借壳不能募集配套资金,这将极大的限制以发行股份+现金结合的方式进行的借壳,基本上只能以股份对价来购买资产进行借壳,壳资产方的股东不能通过借壳实现套现,壳资产方也不能通过借壳上市马上实现融资。上市公司原控股股东、实际控制人及其控制的关联人应承诺3年不转让,壳资产方除收购人及其关联人以外的特定对象应承诺2年不转让,新增承诺限售期将极大的减少借壳后公司的流通股本。借壳标准提升(更优质)+取消配套融资(摊薄更少)+增加股东限售期(流通股更少),成功借壳后公司的股价弹性将更大。

其次受再融资新规和减持新规的两面夹击。

2017年2月再融资新政对外延并购资金来源的限制,2017年5月减持新规对资金退出渠道的规范等,使得并购重组交易几方中利益平衡工具减少,交易难度变大。

定增严监管,多维加码规范再融资。

2017年2月,证监会修订了《上市公司非公开发行股票实施细则》,同时发布了《发行监管问答—关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》,主要从市场化定价和引导合理化融资两大方向对上市公司定增实行规范化。市场化定价方面,取消了原有的董事会决议日、股东大会决议日作为定价基准日,明确只有发行期首日可作为定价基准日。引导合理化融资方面则一是非公开发行股份数量不得超过发行前总股本的20%;二是上市公司增发、配股、非公开的,本次发行董事会决议日距离前次募集资金(包括首发、增发、配股、非公开)到位日不得少于18个月;三是上市公司再融资,除金融企业外,最近一期不得持有金额较大、期限较长的交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人款项、委托理财等财务性投资的情形。新规调整以是否受理作为新老划断,已经受理的再融资不受新规影响。

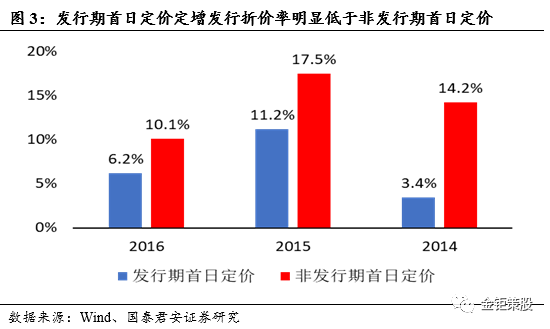

市场化定价,定增套利机会将减少,存量机会更值重视。

定价基准日只能是发行期首日,定增底价相较于现价的折价空间将压缩,定增市场整体的折价率将继续下行。高折价率的定增套利机会将减少,定增市场投资将更加注重公司未来的成长性和长期投资价值。发行前将不再会有明确的发行底价,保增发等定增套利策略也将不再可行。新规实施以是否证监会受理作为新老划断,存量已获证监会受理的再融资项目将更受上市公司重视,高折价率、保增发等投资机会更值重视。

多维加码引导合理化融资,新发预案很受伤。

为了限制过度融资、 “炒概念”和套利性融资以及引导资金流向实体经济,新规新增了融资比例不超过20%、融资完成后18个月不能启动再融资、不得持有大额交易性金融资产和可供出售金融资产、借予他人款项、委托理财等条件。2014年至今发行的融资定增中有411家(占比28.5%)融资比例超过了20%,其融资规模更是达到了10648亿(占比48.4%)。目前已发预案的融资定增中已受理不受新规影响的融资规模达1.24万亿,其中已过会和拿批文的有245家,融资规模4710亿。目前已发预案证监会尚未受理的有151家,融资规模2416亿,其中49家(32.5%)融资比例超过了20%,融资规模达1336亿(占比43.3%)。

定增市场系统性收益将下降,2018年定增融资规模将下滑。

新发预案的折价率空间受限,2017年已发预案的存量项目竞争将更加激烈,定增折价率将继续下行从而导致定增市场系统性收益下降。新规影响再融资方案更多在2018年落地实施,2018年定增规模将下滑,定增市场将更趋于规范化。

最严减持新规出炉,加速定增回归长期价值投资。

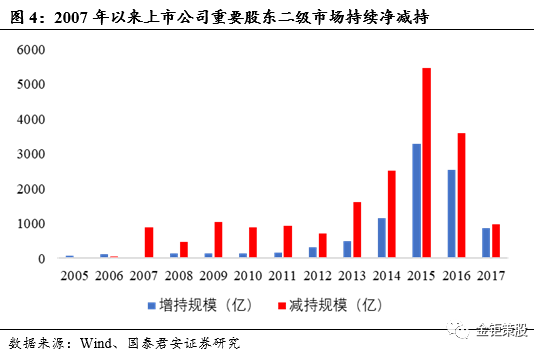

2017年5月,证监会发布了《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》,同时上交所、深交所发布配套的《实施细则》,多角度、全方位的加严规范了上市公司大股东、特定股东和董监高的减持行为。减持新规主要从拓展监管范围和新增减持要求两个方面加严了减持的规定。拓展监管范围方面,一是由原来的大股东和董监高拓展到了大股东外的首发前股东、定增股东、大宗减持或协议转让的受让方、可交换债换股股东、股票权益互换股东等股东;二是减持方式由原来集合竞价、协议转让拓展到了大宗交易、类协议转让。新增减持要求方面,一是在原有的减持限制比例下新增大股东和特定股东三个月内集中竞价减持不得超过总股本1%,大宗交易减持不得超过总股本2%,定增股东解禁后首年集中竞价减持不得超过定增股份的50%;二是新增并加严了大股东和董监高减持的信披要求。

多角度、全方位限制集中大量减持,引导重要股东长期投资

。此次减持新规将大股东外首发前股东、定增股东、大宗减持或协议转让的受让方、可交换债换股股东、股票权益互换股东等纳入监管范围,同时将大宗交易和协议转让、类协议转让的监管空白补充,基本上杜绝了上市公司重要股东集中清仓式减持的所有渠道。重要股东短期减持受限后将引导股东更加注重上市公司的长期投资价值。二级增持股票不受限制,鼓励投资者直接在二级市场交易。

新增减持要求,2017年市场减持压力将大减。

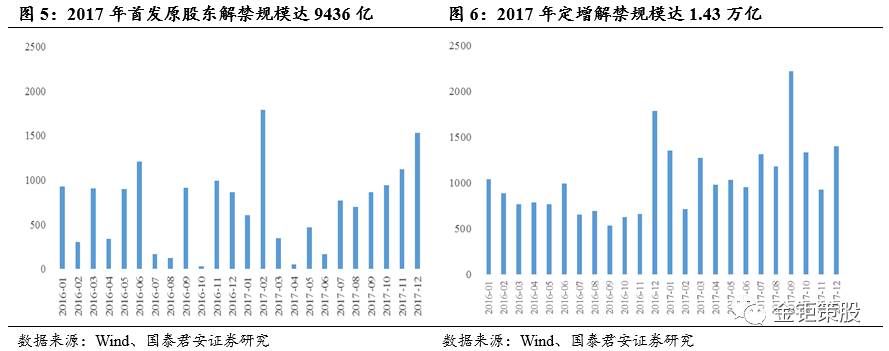

大股东和特定股东3个月内集中竞价减持均不得超过总股本的1%,大宗交易减持不得超过2%。这将大大减少限售股解禁后市场的减持压力,2017年首发原股东解禁规模9436亿,定增解禁规模1.43万亿,合计2.37万亿,减持新规后,整体减持压力将逐步后移,2017年减持压力将大减。

定增解禁减持同样受限,加速引导定增回归长期价值投资。

定增投资者解禁后首年集中竞价减持不得低于定增股份的50%,将进一步延长定增投资的时间周期到两年以上。投资周期的延长将导致定增市场吸引力的下降,叠加近期定增市场折价率持续低位,整体市场已开始出现浮亏的现象,定增市场资金将加速退出,作为定增流动性补偿的折价率有望提升。发行期首日定价+解禁后减持受限,定增项目发行难度进一步提升,定增规模将进一步缩减。定增市场在再融资新政后正在逐步回归长期价值投资,不过由于资金退出速度较慢,监管趋严项目供给有限,导致定增市场仍旧供不应求,折价率持续低位。减持新政后,定增投资周期延长将加速部分资金的退出,折价率有望回升至合理水平,加速引导定增回归长期价值投资。

最后,IPO和并购重组存在的跷跷板效应影响。

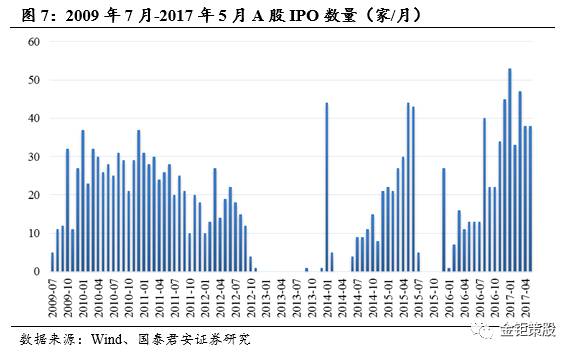

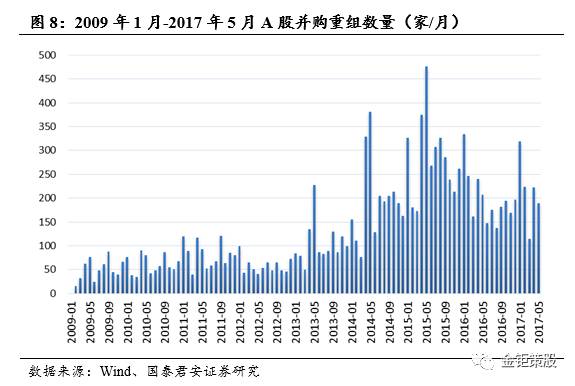

2016年11月以来IPO发行加快,已跟上市停牌重组的标的或潜在并购标的改选IPO路线,IPO成为很多企业的首选。当然,这里的跷跷板效应不是数量上的此消彼长(见图7和图8),而是公司证券化路径上选择的多样化。

本质上,商誉是企业拥有的一种获取超额收益的能力,是可以为企业带来经济利益的一项资产。2006年财政部颁布的《企业会计准则》规定,非同一控制下企业合并时,购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值的差额,应当确认为商誉。企业合并形成的商誉,无论是否存在减值迹象,都应该于每年年度终了时进行减值测试。所以商誉犹如一把达摩克利斯之剑,悬在每一家并购重组公司头上。这在2013年以来的传媒行业表现尤为明显。传媒公司的增长,除了内生增长以外,其实很多增长是依赖于资本驱动带来的资产负债表的扩张,包括商誉+长期股权投资的扩张(广告企业、游戏公司),存货+应收账款的扩张(电视剧公司),无形资产+开发支出的扩张(如乐视网)。轻资产收购导致的高账面增值率会形成巨额商誉堆积在上市公司资产负债表上,一旦业绩达不到当时的业绩承诺,商誉就会发生巨额减值,将会对企业造成不可逆转的资产损失,可能导致公司数年经营成果付诸东流。从2016年年报数据来看,传媒、医药生物、计算机位列行业商誉总和前三名,都在800亿元以上;休闲服务、传媒、计算机行业商誉占净资产比例排名前三,像休闲服务、传媒行业这一比值都超过20%。