先生们之梁漱溟:用风琴弹奏思想的声音

文 |

李辉

思想家,拥有自己的风琴

梁漱溟先生在我眼中是一个伟岸的存在。八十年代初来到北京工作,竟然没有想到前去拜望,一直为之遗憾。虽未见过,作为思想家、教育家的梁漱溟,其精神活力与人格力量,可谓二十世纪的一个奇迹存在,令人敬仰。

叔本华曾说过,思想家的可贵在于精神力极强固,能把所有的东西克服或同化,融进他们的思想体系。因之,他们的识见虽是愈来规模愈大,但已做有机的关联,全部隶属在他们的思想总体系之下。“这种场合,这些思想家的固有思想,就如同风琴的低音主调,任何时刻都支配一切,绝对不会被其他音调所压制。”(《关于思考》)那些未能走出书本的学问家,缺乏的正是一架自己的风琴,总是反复弹奏别人的音乐。

梁漱溟儿时全家福。左三为梁漱溟。分别有父亲、面前、祖母和长兄、妹妹等。

1916年倒袁世凯运动后,梁漱溟(右一)与同事合影,右二为沈钧儒。

1921年在北京崇文门外缨子胡同老宅内,梁漱溟、黄靖贤新婚留影。

1936年,梁漱溟与长子梁培宽(右)、次子梁培恕在山东济南合影。

梁漱溟拥有一架自己的风琴,用这架风琴弹奏自己思想的声音。他受过社会主义思想的影响,也曾沉溺于佛学;他研究过印度哲学,也研究过西方哲学。然而一旦他在儒学中发现自己的位置,并创立新儒学思想,那些曾先后影响过自己的知识和学问,就如同叔本华所说,全部隶属于他的思想体系之中。它们不再可能改变他的思想,相反,他和古往今来的所有思想家一样,把它们化为自己所需要的成分,从而形成他思想的完整性。

当他确定了自己的选择,完成了一个有别于所有人的理论体系,一个赫然存在的生命,就在梁漱溟身上所以体现出来。对于他,这一生命构成从此不会消失,它是实实在在的存在。也许显得孤傲,也许显得寂寞,但都不会因之而改变。

梁漱溟显然有一种宗教式的使命感。最初创立新儒学时他内心是否已经充满圣徒一般的使命感,我们不太清楚,但他在年近五十时却敢于这样表示:当今世界唯有自己是孔孟儒学的继承者和复兴者。他说:“孔孟之学,现在晦塞不明。或许有人能明白其旨趣,却无人能深见其系基于人类生命的认识而来,并为之先建立他的心理学而后乃阐明其伦理思想,此事唯我能做。”

他还这样说:“前人云:‘为往圣继绝学,为来世开太平’,此正是我一生的使命。”(《梁漱溟传》138页)他是这样自信,自傲。正是有这样一种与众不同的使命感,他才会对新儒学如此迷恋,在这一点上,他真正具备了大儒的素质。在大半个世纪的思想旅程人生中,“天降大任于斯人”,历代大儒心中充满的这种豪情,同样充溢在梁漱溟身上。

思想家必须这样。他心里始终应该拥有激情,因激情而坚韧。他不能丝毫怀疑自己的思想,不能因外界的压力或者变化而改变初衷。他可以吸收新的养料,但前提和出发点,是为了丰富自己的理论,而非其他。具有这样特点的思想家,其独立人格才会形成。

五四时代的最大特征不是别的,恰恰是一个个思想家以充满朝气的精神面貌出现在二十世纪的中国。给思想以自由翱翔的翅膀,给思想家以广阔的天地,且不管他们各自的信仰如何,体系如何,思想深度如何。一个社会应该给所有思想者以相同的机会,让思想在碰撞中闪光,让思想家在充分满足自我之中达到整个社会精神的平衡与发展。一个既造就革命家政治家也造就思想家的时代,其精神状态才是健全的。五四时代正是这样一个时代,并将以这样的特征而在不断地为人们描述。

梁漱溟有幸出现在这样一个时代,因此,他的使命感,他的宗教般的热情,他的人格,才有可能得以充分体现。

在信札中重温记忆

未曾拜见梁漱溟,另外一个契机,却让我与梁先生的公子梁培宽先生,有了深入接触,从他那里感受到谦和、严谨、认真。

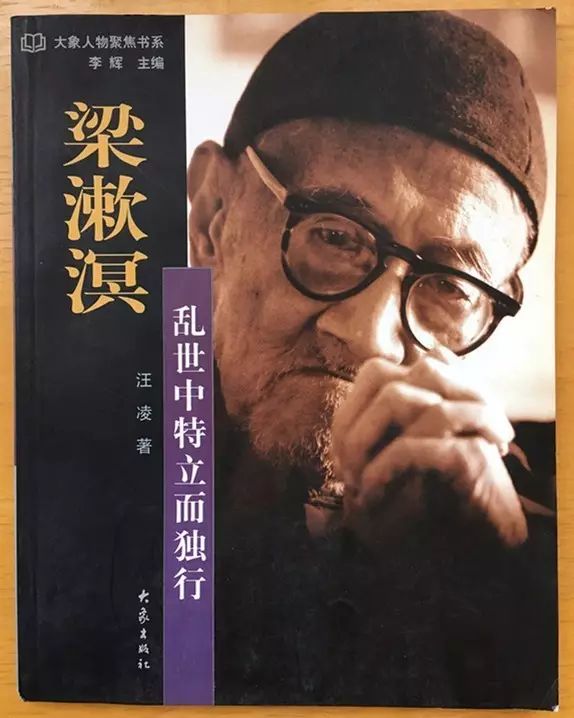

大象人物聚焦书系之梁漱溟《乱世中特立而独行》。

走进新千年,我为大象出版社策划一套“大象人物聚焦书系”。这套书,怎么能没有梁漱溟?我请汪凌女士负责撰写。她走进位于北大承泽园梁培宽家中,请他提供相关图片。没有想到,不仅提供图片,他还拿出一大摞梁漱溟晚年批注的友人来信。汪凌告诉我,我喜出望外。此时,我正开始做“大象名人珍藏”系列,第一本是黄裳先生的《劫余古艳——来燕榭书跋手迹辑存》。梁漱溟这本暮年批注手札,多么好!当即约定,前去看望梁培宽先生,第一次走进他的家。

梁漱溟走进一九七六年,高寿八十三岁。在他看来,这个年龄该是重睹旧物、归纳一生的时候了。于是,他以翻阅旧札的工作开始暮年的怀旧之旅,也是借此重温历史,打捞记忆。于是,他也为我们留下这样一份特殊礼物——“梁漱溟批注友人来信”。

三十年过去,就在二〇〇七年的一个夏日,在梁培宽家中,这些信札原件摆到我的面前,让我一一翻阅。我的眼睛不由得为之一亮。对于一个有着浓厚历史兴趣的人来说,还有比这更让人陶醉的场合吗?遥想当年,人到暮年,历尽沧桑的梁漱溟,日趋浓厚的怀旧情绪无法排遣,他从箱底找出多年间的友人来信,静静细读,凝神回味,兴致一来挥笔批注,此时此刻,必有一种怅望千秋、萧条异代的苍凉感,充溢心中。

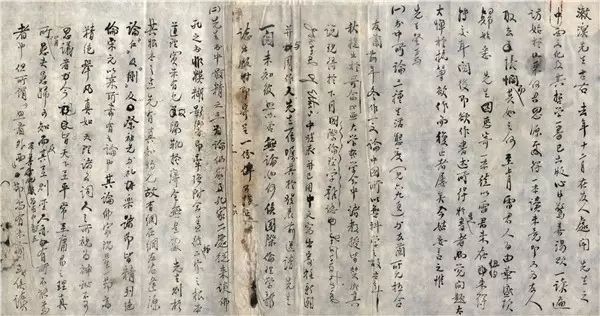

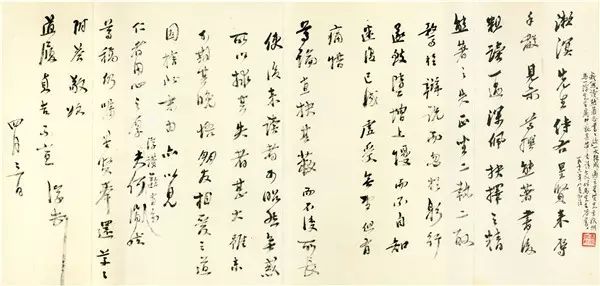

胡适致信梁漱溟之一

。

胡适致信梁漱溟之二。

胡适致梁漱溟信之三。

冯友兰致信梁漱溟。

梁漱溟1971年致信冯友兰。

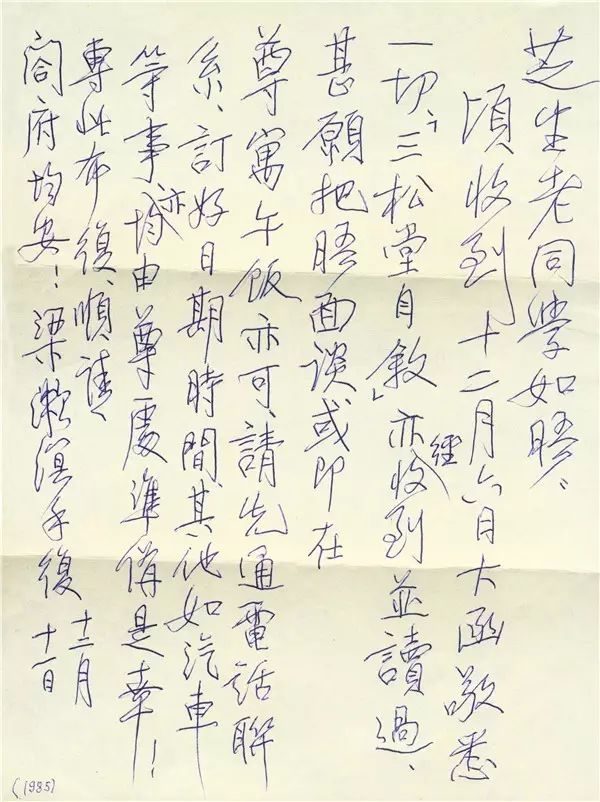

梁漱溟1985年致信冯友兰。

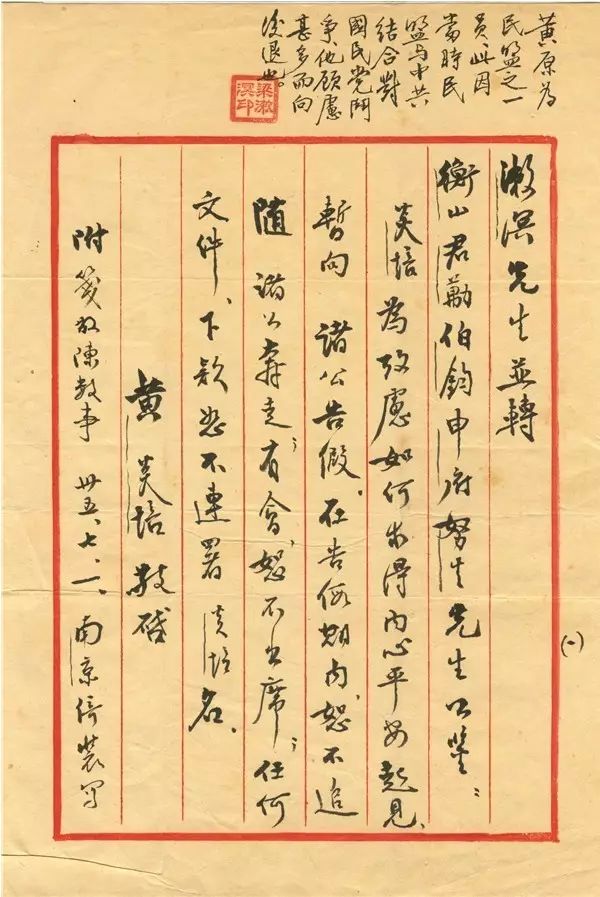

黄炎培

致梁漱溟信。

马一浮

致梁漱溟信。

熊十力

致梁漱溟信。

张申府

致梁漱溟信。

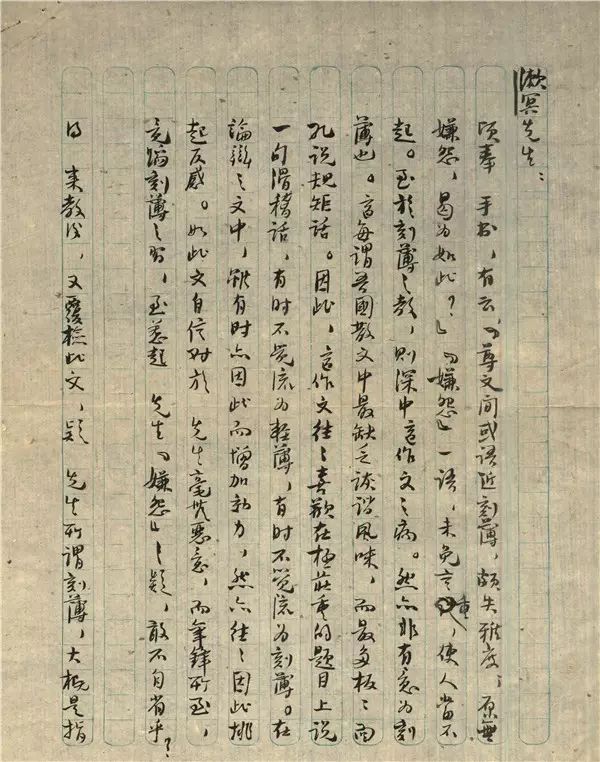

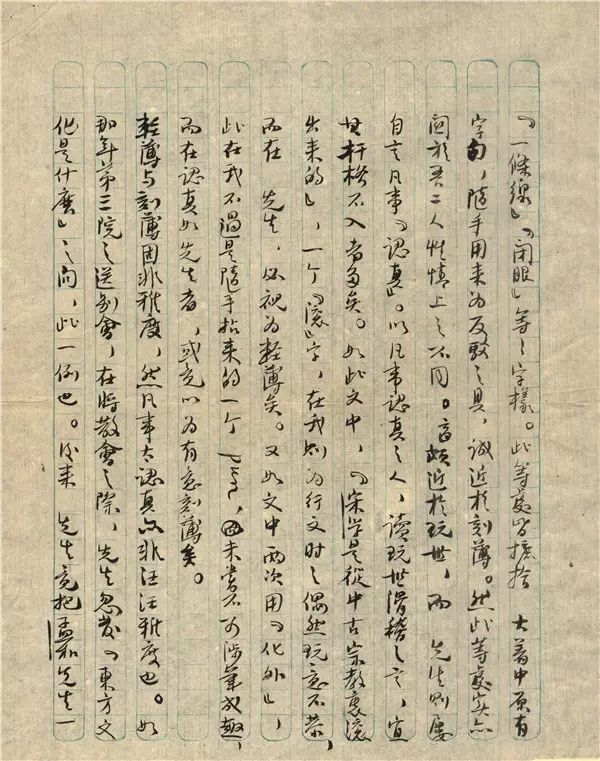

经梁漱溟批注的友人来信达数十通。写信者包括欧阳竟无、胡适、黄炎培、陈铭枢、熊十力、马一浮、冯友兰、张申府、叶麟、唐君毅、黄艮庸、陈仲瑜、云颂天等政界、文化界人士,其中,大多的则为梁氏的同辈友人或学生。来信时间,最早者在一九一六年前后,最近者在一九七六年,历史跨度长达六十年。

梁氏批注或寥寥几字,或数行,或整页。一般在来信原件上以毛笔直接批注,但有时也单独附加一笺,详加说明。批注或署名,或不署名而改加盖名章。名章为“梁漱溟印”,四字系隶书,阳文。批注有时注明时间,有时则无。批注内容不一,或介绍来信背景,或批改信中文字,或借题发挥,对往事、对当事人予以点评。

前排右为熊十力左为陈铭枢。后排右二为梁漱溟的学生云颂天。

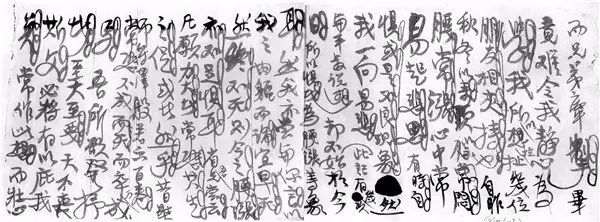

陈铭枢1923年致信梁漱溟。

梁漱溟为陈铭枢信做注解。

一批与1926年前后北伐战争有关的来信,引起我极大兴趣。来信者主要为他的朋友陈铭枢——时任国民革命军第四军第十师师长;学生徐名鸿、黄艮庸——时在陈铭枢麾下从军。

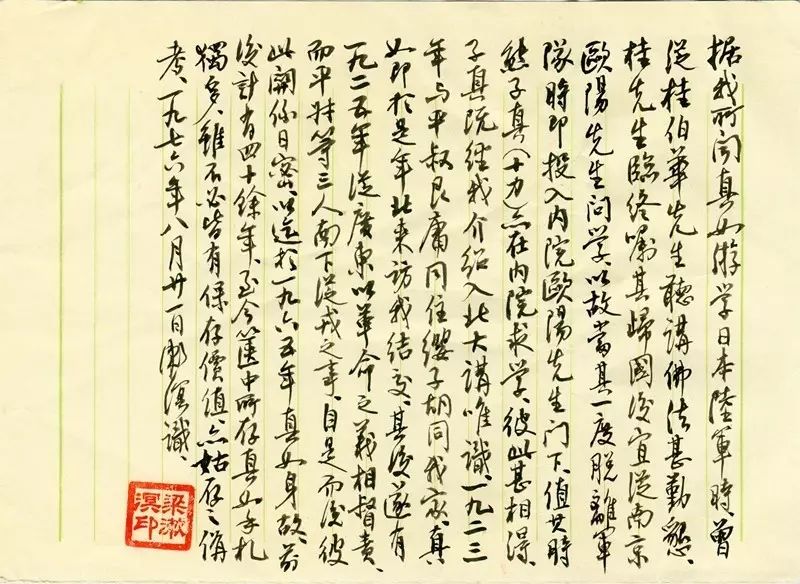

陈铭枢,字真如,系北伐名将,自一九二四年起即担任国民革命军第四军第十师师长,北伐战争开始后,他所率领的第十师在攻打吴佩孚军的汀泗桥、贺胜桥战斗中立下战功。然而,陈铭枢不只是一员就读过保定陆军军官学校的战将,他对佛学颇有兴趣并有所研究,这也是他与梁漱溟在北伐战争前得以结识并成为朋友的原因。正因为如此,当他就任第十师师长一职后,特邀梁漱溟与熊十力南下共事,二人虽未前去,但派遣三位得意弟子王平叔、徐名鸿、黄艮庸由北京前往广东,投笔从戎,辅助陈铭枢。关于这一背景,梁漱溟在陈铭枢一组来信前,特单附一页予以说明:

据我所闻真如游学日本陆军时,曾从桂伯华先生听讲佛法,甚勤恳。桂先生临终嘱其归国后宜从南京欧阳先生问学,以故当其一度脱离军队时即投入内院欧阳先生门下。值其时熊子真(十力)亦在内院求学,彼此甚相得。子真既经我介绍入北大讲唯识。一九二三年与平叔、艮庸同住缨子胡同我家。真如即于是年北来访我结交,其后遂有一九二五年从广东以革命之义相督责,而平叔等三人南下从戎之事,自是而后彼此关系日密,以迄于一九六五年真如身故,后计有四十余年。至今箧中所存真如手札独多,虽不必皆有保存价值,亦姑存之备考。

一九七六年八月廿一日 漱溟识

梁漱溟说“所存真如手札独多”,可惜此次辑录只发现五封。其中三封为陈铭枢致熊十力信,梁氏在一封信前批注道:“此为一九二三年真如从南京来访我于缨子胡同时偶然留存之一笺。”陈铭枢此三信虽是致熊十力,但均谈及梁漱溟,且论及佛学和印度哲学,在一信后他还特地写道:“诸函皆可转呈梁先生更希就近代承教于艮庸、平叔两先生。”这大概就是三封信得以保存于梁氏之手的原因。

另外两封均写于北伐战争期间,也是写给梁漱溟、熊十力两人。一员北伐名将的两封私人通信,留下了诸多难得的历史细节。

其一,梁氏批注为:“此为一九二五年平叔、艮庸、名鸿初到广州时,真如兄来信。信写于入湘接洽唐生智之途中。(名章)”。其二,梁氏批注为:“此为真如统军北伐之时,行军途中来信。一九七六年八月(名章)”。前信日期注明“十五日”,无月份年份,;后信注明“七月三日”,无年份。两封信均涉及陈铭枢由粤赴湘,负责游说湖南军阀唐生智(字孟湘)与北伐军合作事宜,由此分析,应写于一九二六年。

前信两页,毛笔行书,字大,较简略,应写于前,只提及“此次到广州匆匆适奉使湘省”一句。后信三页,钢笔行书,字极小,约两千字,详告徐名鸿等三弟子近况,以及对他们三人的各自评价等。据史料,唐生智于一九二六年六月在衡阳率军正式参加北伐军,宣布就任国民革命军第八军军长兼北伐军前敌总指挥。显而易见,陈铭枢的奉使之行圆满成功。

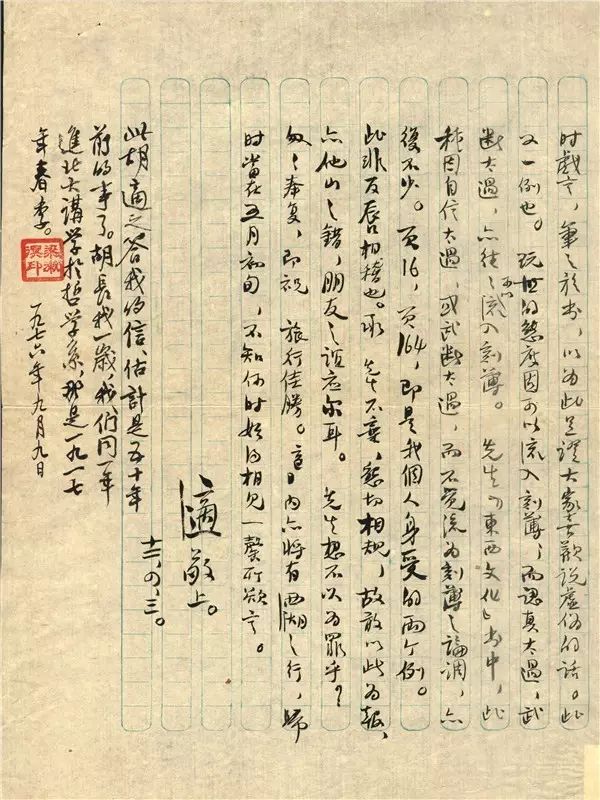

在七月三日写给梁漱溟和熊十力的长信中,陈铭枢以大量篇幅阐述自己对国民革命和北伐战争的态度,并介绍了自己奉使湖南的情况。他写到与唐生智的接触与印象:

平叔等次永兴留候司令部,弟独往衡州会唐孟湘,谋军事。孟信佛极深,持念极切,志宏愿大,胆略才识矫然不群。然好用权术,是其大病。(惟弟能窥见之耳)又其作事火辣,不易得人亲爱。(但其部曲训练之良,团结之固,一时无两。)弟自维庸愚,平昔惓惓慕才之念,以为于孟差为得之,故爱护之惟恐不至。然深虑其技痒不除(指权术),致患根本;又以其崇佛,未易以胡益阳曾湘乡之说进;耿耿我思,忧何以辍,环顾宇内,每不禁其涕之涔涔下也!此意非两兄谁与嘱之!

由引文可见,行军途中的这位北伐名将,胸中块垒,不便与军中人士泄露,只能驰笔向两位京中友人倾诉。“孤舟夜泊,人静水流,思怀不寐,缅书寄意。明日赴战,奉讯又未知何日也?弟陈铭枢顿首,七月三日午夜笔于潇舟中。”今日再读信中最后几句,当年此情此景,仍令人感慨万分。正是这样一封感人的长信,为北伐复杂的军事形势和政治博弈留下了一份珍贵记录。唐生智后来与蒋介石时分时合,其间种种举动,或许也可佐证陈铭枢当年对其性格所做的透彻分析。

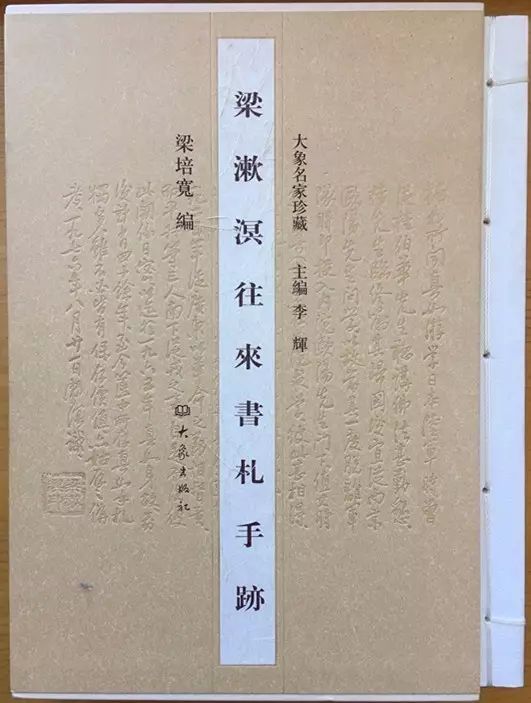

大象名家珍藏之《梁漱溟往来书札手迹》。

《梁漱溟往来书信》上下两册。

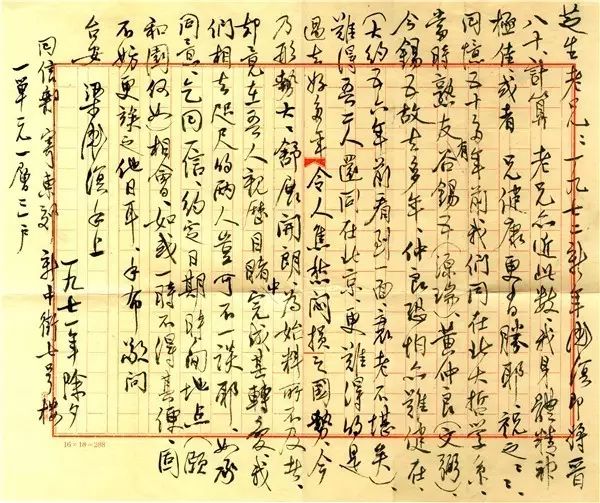

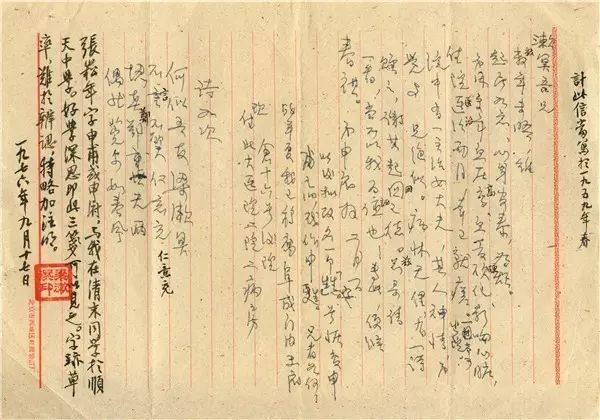

梁漱溟这批书札,以《梁漱溟往来书札手迹辑录》于二〇〇九年出版。梁培宽希望我为此书写序,只能勉力为之。出版过程,梁培宽的来信对诸多细节等,颇为认真严谨。寄去的校样,他看了两编,随后致信于我:

梁培宽来信信封。

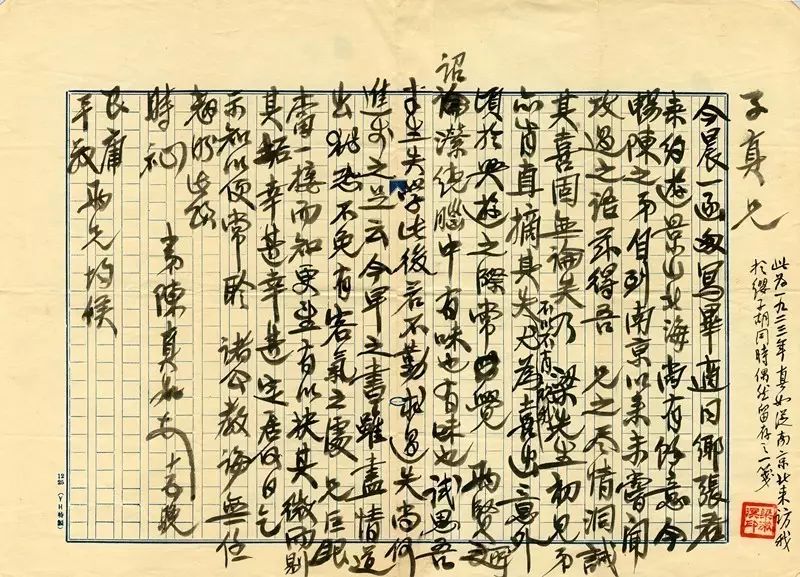

梁培恕致李辉信之一。

梁培恕致李辉信之二。

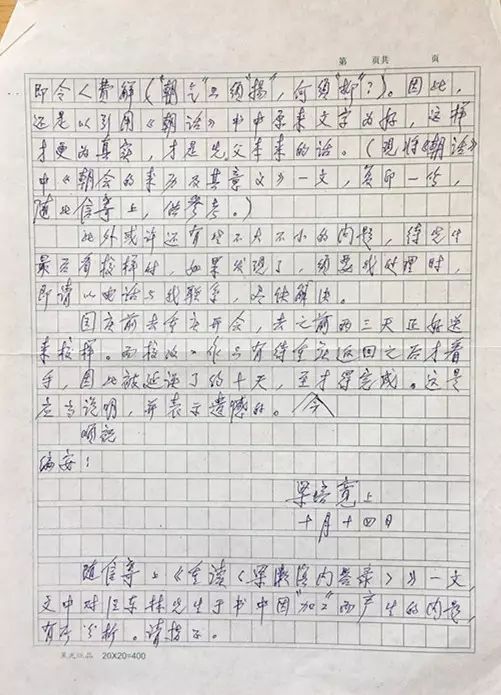

李辉先生:

《往来书札》校样共看了两遍,终于今日(十四)交出,由但汉琼同志取走。其中应作改动的均一一用红笔标明修改。至于是否恰当,以及有无疏漏之处,还希望先生再看看,把把关为好。另有几个问题需与你商讨:

信件标明年份是个难题。有的解决了(靠查日记、查信件内容等方法),有的只能推断为什么年代。这如何标明?似有两种办法;“二十世纪五十年代”。现在我采用的是后者,以为似较简明,不知是否恰当。

《相关人士简介》又有少量改动或补充,因为后来又查明了一些原来不清楚的事;但字数仍控制住,没有增加多少。

关于先生执笔的《代序》一文,末后提及“朝会”活动情景,引用了汪东林的《梁漱溟问答录》中的一段文字,而这段文字是汪东林先生据《朝话》一书中的一段文字,“加工”而成。“加工”就往往失真,如汪书中有“抑扬朝气”的话,即令人费解(“朝气”只须“扬”,何须“抑”)。因此,还是以引用《朝话》书中原来文字为好,这样才更真实,才是先父本来的话。(现将《朝话》中《及其意义》一文 ,复印一份,随此信寄上,供参考。)

此外或许还有些不大不小的问题,待先生最后看校样时,如果发现了,需要我处理时,即请以电话与我联系,尽快解决。

国庆前去重庆开会,去之前两三天正好送来校样。而校改工作只有待重庆返回之后才着手,因此被延误了约十天,至今才得完成。这是应当说明,并表示遗憾的。

顺祝

编安!

梁培宽上

十月十四日

为此书,梁培宽写一篇后记,前面略述缘由:

先父梁漱溟的若干师友故旧来信,在他手头已存放很久很久。这些数十年前的旧信他十分珍视。先父故去后,笔者曾加以清理,并妥为收存,可收存至今已近二十年,仍不知当如何处理,为它们寻得一个合适的“归宿”,才与先父的心意较为相副。

今年五月的一天,李辉先生在汪凌同志的陪同下,首次来访,目的是看看那些旧信。在翻阅了那些纸张多已泛黄的书札之后,他似乎毫无犹豫,就表示值得出版,并且要原色影印。这有些出乎笔者的所料,而事情竟这样说定。随后在李辉先生的关心与安排下,开始了本书的选编,扫描等工作,李辉先生且欣然命笔,为本书写了序言,于是本书终得印行问世。

李辉先生来访时,曾以他的文集《人生扫描》一册相赠。待我读过之后,才恍惚有悟,原来他是位对“往事的追寻”有偏爱之人,而且这种“追寻”是必至于“人物的内心”而后止的。那么,那些早年手札得以在此书中与读者相见,就不能不归之于这种“追寻”精神,而再往下追去,就要“追寻”到李辉先生处了。此书得以问世,应当感谢李辉先生,自是当然。

选编工作由笔者负责,其结果是:书信分为三部分,即第一辑为先父梁漱溟致故旧师友及其他人士的书信;第二辑为故旧师友等致梁漱溟的书信;第三辑为家书。还须在此说明,致师友故旧书信(第一辑)或他们的来函(第二辑),其各自编排次序大体依照彼此结交早迟与各人的年齿而分先后。

有梁培宽鼎力支持,这本名家珍藏系列才得以顺利出版,深深为之感谢。