当我还是大学生时,人们常常说这样一句话:“别相信年过三十的家伙们。” Don’t trust over thirty,意思就是说,那帮老家伙不可信。可是,怎么会一本正经地说出这种仿佛诅咒自己一样的话呢?自己有朝一日注定也会到三十岁呀。固然,我在三十岁的时候说了句玩笑话,“别相信年过四十的人”。那么到了四十岁的话,又……没完没了啦,还是就此打住。

我觉得我们在二十来岁的时候,一定是坚信等到自己年过三十,会变得跟现在的大人截然不同,而且世界肯定会渐渐变好。要知道,是我们这种觉悟崇高、理想远大的一代在长大成人呀,世界怎么可能变坏呢?坏就坏在现在那帮大人身上。很快战争就要消失,贫富差距也会缩小,种族歧视也将消亡。我们真心这么以为。约翰·列侬(恐怕)也真心这么以为。切·格瓦拉(恐怕)也真心这么以为。

但是理所当然,乌托邦实际上并没有实现。战争也罢贫困也罢人种歧视也罢,统统都没有消灭。而我们很快年过三十,大多数变成了和眼前的人们一样无聊又不起眼的大人。您也许会觉得愚不可及。

事到如今我也这么认为。可是自己身处那个时代、那个场所,却根本不觉得愚不可及,反倒是亢奋莫名。甲壳虫乐队引吭高歌《你需要的只是爱》,小号朗朗地吹响乐曲。

遗憾的是(或许应该这么说),那种乐观的时代在那个时候已告终结。当今世上要想找出几个相信“今后世界将越变越好”的年轻人来,就算极其保守地说,也算得上相当艰难的活计。

就我自己而言,年过三十后有所改变的,就是成了小说家,生活面貌为之一新。戒了烟,早睡早起,每天跑步。此前我可是杆老烟枪,经常熬夜,转变之快很有些疾如雷电的意味。自那以来一直坚持至今。

而且在内心一隅,我还觉得“千万不能信任自己”。这在某种意义上,也算在坚守从前提出的“别相信年过三十的家伙们”的命题。要问不能信任自己什么地方,便是从前那个坚定地认为“世界会渐渐变好”的自己,到底去了何方?现在倒摆出一副若无其事的面孔,自行其是、健康淡然地过着自己的日子。我说的就是自己—似乎总有点难以信任之处。

萌生出写这种话题的念头,是因为日前连续观赏了关于约翰·列侬和切·格瓦拉的电影,便回想起“啊啊,是啦,当真有过那样的时代”,不禁久久沉吟。倘若我能掷地有声地断言“尽管如此,你需要的,也只是爱”,那该有多好。

我已经有了一定的年纪,但绝对不管自己叫“大叔”。是的,确实该叫“大叔”,或者该叫“老爹”了,毫无疑问就是这样的年龄,可我自己不这么叫。若问什么缘故,那是因为当一个人自称“我已经是大叔啦”的时候,他就变成真正的大叔了。

女人也一样。当自己声称“我已经是大婶啦”的时候(哪怕是玩笑或者谦虚),她就变成真正的大婶了。话语一旦说出口,就拥有这样的力量。真的。

我认为,人与年龄相称,自然地活着就好,根本不必装年轻,但同时也没必要勉为其难,硬把自己弄成大叔大婶。关于年龄,我觉得最重要的就是尽量不去想。平时忘记它就可以。万不得已时,只要私下里在脑袋尖上回想一下就够了。

每天早晨在盥洗间里洗脸刷牙,然后对着镜子审视自己的脸。每一次我都想:唔,糟糕,上年纪啦。然而同时又想:不过,年龄的确是在一天天增长。呃,也就是这么回事吧。再一寻思:这样不是恰到好处吗?

虽然不是那么频繁,但走在路上时偶尔有(大概是)读者向我打招呼,要跟我握手,还告诉我:“很高兴能见到您。”每一次我都想说:“我每天早晨都对着镜子观察自己的脸,每一次可都厌烦到了极点。”在街角看到了这样的面孔,又有什么可高兴的呢?

话虽这么说,呃,倒也并非全是这样。假如这个样子多少能让大家开心一点,那我就非常开心了,哎哎。

总之对我来说,“恰到好处”成了人生的一个关键词。长相不英俊,腿也不长,还五音不全,又不是天才,细想起来几乎一无是处。不过我自己倒觉得“假如说这样恰到好处,那就是恰到好处啦”。

这不,要是大走桃花运的话,只怕人生就要搅成一团乱麻了;腿太长的话,只会显得飞机上的座位更狭窄;歌唱得好的话,就怕在卡拉OK里唱得太多,喉咙里长出息肉来;一不小心成了天才的话,又得担心有朝一日会不会才思枯竭……这么一想,就觉得眼下这个自己不也很完美嘛,何况也没有什么特别不方便的地方。

如果能不紧不慢地想到“这样便恰到好处”,那么自己是不是已经成了大叔(大婶),就变得无关紧要了。不管多大年纪都无所谓,无非就是个“恰到好处”的人罢了。常常对自己的年龄左思右想的人,我觉得不妨这样思考。有时也许不容易做到,不过,让我们一起努力吧。

您属于爱发怒的那一类人吗?

我年轻时,也是很容易热血冲头的性格。不过有一次我发觉,由于草率冒失、判断失误而勃然大怒的情况不少,便琢磨:“发脾气时得三思而后行呀。”遇事冒火时,便不再当场付诸行动,而是稍待片刻,看准前因后果,认定“既然这样,不妨发火”才动怒。这就是所谓的“Anger Management”,即驾驭怒气。

其实略微试一试就会明白,不论火气多大,只要稍稍过上一段时间,原来的情绪大多都会逐渐减轻,就不再是怒气,基本降到了“悲哀”或“遗憾”的水平,归于平静。于是变成“得,算了算了,没法子啊”。(偶尔)还觉得“仔细想想,说不定我也有不对的地方呢”。托它的福,人生的麻烦事肯定会大减,打架之类的事大概也不会干了。反之,有为数不多的情况,让我一再认定“为这事生气是理所当然”,就冷静地永远怒火中烧下去了。

从前,美国某电影导演想用雷蒙德·卡佛的小说原著拍一部电影,可在本国筹募不到资金,便想到日本找投资者,来向我打听:作为译者,能否助一臂之力?如今想来简直是无稽之谈。可当时日本正处于泡沫经济的巅峰,遍地都是钞票。

尽管我对这方面很陌生,而且和我个人没有丝毫的利害关系,然而卡佛不久前刚刚英年早逝,我很想为他做点什么,就把这件事跟周围的人大致说了一遍。某企业的一位大人物对这个企划很感兴趣,表示想见面聊聊。那是一家无人不知、正在拓展大型零售店的企业,以致力文化事业著称于世。

于是决定见面商谈,对方指定了会面地点,是一家高级餐厅。“为何公司会议室就不行呢?”我心下觉得奇怪,赶过去一瞧,来了一位副总经理和一个像是秘书的人。他高踞上座,趾高气扬地说教了一通:“村上先生哪,恐怕你不知道,其实拍电影吧……”大吃大喝了一顿便回去了,从此音信全无。后来只寄过来一张贵得令人咋舌的餐厅付账通知单。电影的事就这么不了了之。不行就不行,那也是无可奈何。我这边也不指望投资的事情了。可您总该把结果告诉我一声呀。您说是吧?

我一下子也没弄明白是怎么回事,过了些时日才忽然明白过来:这岂不就是吃白食?于是怒火渐渐涌上心头:“原来如此。就是这帮胸无点墨的家伙在高谈什么文化?日本竟然变成这样一个铜臭熏天的可悲国度了吗?”只觉得对故人的一片心意惨遭蹂躏,滋味很不好受。自那以后,我再也不踏进那家企业旗下的店铺一步。

就这样,二十来年一成不变,我始终在生气。是不是太固执啦?

|

【

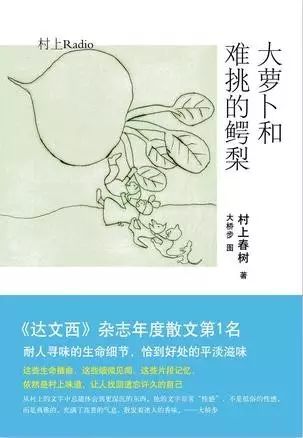

本文选自《

大萝卜和难挑的鳄梨

》

村上春树

著 施小炜 译

新经典 出品

】

|

|

|

囊括了形形色色的有趣话题

识别二维码购买

|