中国古代青铜器作为全世界最精美的可移动物质文化遗产之一,是文明时代早期的代表性器物,也是最具特色的物质文化产品。但是,目前考古发现最早的青铜器并非来自中国,而是在丝绸之路上的西亚地区。可以说,青铜器本身就是承载着亚洲文明交流互鉴的重要遗产,而这一点与正在北京举办的亚洲文明对话大会相契合。

青铜冶铸技术探源

早在先秦时期,广袤的草原和辽阔的海洋就为中华文明与亚洲其他文明之间提供了交流的通道。目前的考古发现和学术研究证明,青铜冶铸技术很可能起源于西亚地区。中国早期青铜冶铸技术中可能与西方有关的因素有很多,如商周时期铸铜遗址中常见中空的伞状陶管,类似形制的器物在俄罗斯伏尔加河流域也有发现,时间约为公元前2000—前1800年,公元前一千纪,中国西北及周边地区常见表面镀锡青铜器,而这一技术在更早的阶段常见于欧亚大陆西端。随着考古发现的积累和相关研究的逐步深入,亚洲各区域之间青铜器制作技术交流的证据还会不断涌现。

铜鼓(西汉) 图片来自科学出版社出版的《中国出土青铜器全集》

目前,我国境内出土的时间最早的青铜制品为1977年在甘肃东乡林家发现的铜刀,时间约为公元前3000年。继东乡铜刀之后,在甘肃多个地点又发现了红铜或青铜制品,器类包括刀、斧、锥、环、镜、饰品等,均为二合范铸造而成。近年来轰动学界的陕西神木石峁遗址,已经发现了铜刀、铜镞等青铜器和石范等铸铜遗存,石范上的可辨器形包括环首刀、直背刀、锥等,时间为公元前2100—前1800年。山西襄汾陶寺遗址发现了陶寺文化(公元前2600—前2000年)的铜铃,这是我国目前时间最早的铜铃,使用复合范铸造而成,较之双合范而言显得复杂,但其顶部的不规则透孔则又显示出一定的原始性,在遗址宫殿区发现过1件可能是盆的口沿的铜器残片,也是复合范铸造,同一遗址内的其他地方还发现了二合范铸造的铜齿轮形器和铜环,表明当时除了开始尝试更为复杂的复合范之外,简单、原始的二合范技术仍在流行。河南登封王城岗遗址发现过公元前1900年前后的铜容器残片,也是复合范铸造的。

总之,青铜器在中国最早发现于西北地区,目前发现的所有制品均为简单合范铸造,与之类似的铸范,大量发现于中亚、西亚及以北的草原地区,年代上要早于中国的发现,表明青铜器范铸技术的跨区域交流很早就产生了。

在公元前二千纪初的齐家—西城驿文化,甘肃地区铜器生产步入繁荣阶段,较此稍晚,陕西、山西和河南也开始发现较多青铜器。

二里头文化时期(公元前1700—前1500年),出现了鼎、盉、爵、斝等以多块陶范组合铸造的青铜容器。块范铸造是中国青铜冶铸技术本土化的重要创新,得益于中原地区深厚的陶器制作传统,块范铸造技术得到了长足发展,促进了中原早期国家的形成和商周礼制社会的繁荣。

青铜器形上的文明互鉴

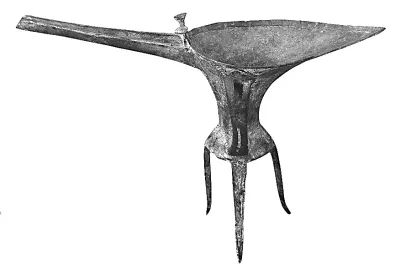

除了冶铸技术上的交流,当时中国的青铜文化与中亚、西亚地区还存在着器形上的交流。美国学者胡博认为,二里头文化中常见的青铜爵很可能受到了西亚的影响,伊朗沙赫达德遗址出土的红铜制作的上部带流、尾的“爵形器”,很可能是二里头铜爵的原型之一,这种“爵形器”在中亚的土库曼斯坦等地也有出土。

欧亚草原是世界上最广袤的草原地带,自多瑙河下游起,经潘诺尼亚草原、东欧平原、西西伯利亚平原、哈萨克丘陵、萨彦-阿尔泰山系、蒙古高原,直至中国东北松辽平原,东西绵延一万余公里。如此广阔的通道,为欧亚草原的交流提供了极为便捷的条件。近年来的研究表明,中国早期铜器中的齐家文化铜器、四坝文化铜器、天山北路文化铜器均或多或少受到了来自米努辛斯克盆地、近东及蒙古草原地区的影响,如四坝文化和天山北路文化中的权杖头吸收自近东文化因素,透銎斧、三叉护手剑、喇叭形耳环则来源于蒙古草原地区。另一方面,这种文化交流是双向的,在上述区域也发现了一些明显受到中国北方青铜文化影响而产生的器物,如蒙古国早期青铜器中的刀、剑、盔都是源自商时期的中国北方,有学者据此提出了“中国北方-蒙古高原冶金区”这一概念,意在强调中国北方与周边的蒙古高原及更北的外贝加尔地区之间的紧密联系。内蒙古地区常见的青铜牌饰,也广泛见于欧亚草原东部的其他地区。

喇叭形耳环[夏代(齐家文化)] 图片来自科学出版社出版的《中国出土青铜器全集》

此外,在青海、河南、辽宁等地发现有少量的“塞伊玛-图尔宾诺式铜矛”,同形制的铜矛在俄罗斯米努辛斯克盆地发现很多,此种铜矛最大特征是銎部带有一个向后弯的钩,又称为“倒钩铜矛”,很多学者都已经指出中国境内出现的这些倒钩铜矛与塞伊玛-图尔宾诺文化有关,其中的交流分别通过新疆和蒙古高原来实现。

我国东北地区的青铜文化中流行一种刃部双曲的铜剑,此类铜剑在我国境内的分布地域西抵内蒙古宁城、东北可达长春及其临近地区、南到鸭绿江流域,类似铜剑在与我国辽东半岛毗邻的朝鲜半岛也有少量发现,如朝鲜黄海南道、韩国庆尚南道、全罗南道、忠清北道等地,虽然铜剑的细部略有差异,但整体形制基本相同。有学者认为朝鲜半岛发现的曲刃剑“很可能是从我国东北地区传入的”。

中国与周边国家频繁深入的文明交流

中国与日本之间的大规模文化交流是从中国的秦汉时期和日本的弥生时代开始的,在长崎、福冈、佐贺等地都发现过汉式的铜镜和货币,其中铜镜是弥生时代遗址中出土数量最多的一类汉朝文物,迄今已发现500余件。除了直接从中国获得铜镜以外,弥生时代的居民还大量仿制这类铜镜,中日文化交流考古中常常被提起的“三角缘神兽镜”就是其中最典型的器物。从目前的考古发现来看,当时中国与日本之间交流的线路主要是以朝鲜半岛为中继、经由对马岛和壹岐岛而达到九州地区,再向日本列岛扩散的。

中南半岛与中国云南、广西地区山水相连,水陆交通便捷,联系紧密。例如,云南地区早期金属技术的一大特点是使用石范铸造,而类似石范在泰国班清文化中发现较多,斧、钺、矛等不少兵器也与班清文化的同类器相同,彼此可能存在技术交流。云南的青铜技术也传播到了越南,有学者指出东山文化(约公元前500—公元100年)的剑、戈、矛、靴形钺等兵器的器形,与滇文化的同类器非常相似,东山文化的铜鼓则大多与滇文化的铜鼓近似。因此滇文化很可能是东山文化的源头之一,但在青铜冶铸技术方面二者也存在明显区别:滇文化兵器极少含铅,而东山文化的兵器往往高铅。