有的人,爱上一个人,就是一辈子,做一份工作,就坚持几十年。这句话是九旬老人、中科院院士潘际銮和夫人李世豫一生的写照。

潘际銮在办公室接受采访,夫人李世豫一直陪着他。

中科院院士、清华大学教授潘际銮今年91岁了,可退休还是一件很遥远的事,他的夫人李世豫还陪着他在好几个课题组穿梭。

潘际銮告诉记者,他现在有三个课题组,一个在清华大学、一个在南昌大学,另外还带领了一个由退休人员组成的团队。在清华团队做百万千瓦级核电站关键部件的焊接等。

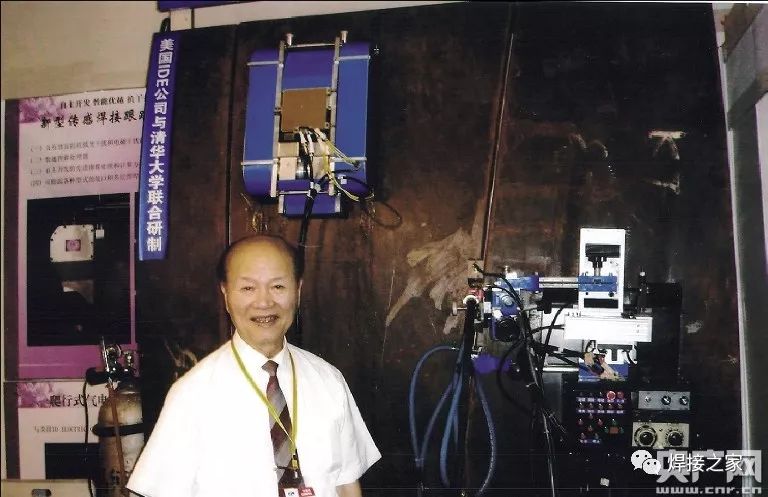

潘际銮工作照。

焊接,从表面上看是一门简单的技术,却是高铁提速、核电站安全保障的基础。提起焊接,已过耄耋之年的潘际銮兴奋得像一个年轻的小伙,双手不停地比划着。

他说,轨道过去的钢轨是接起来的,一根一根,一百米一根。当中用螺丝拴起来,所以以前坐的火车每一百米就“吭嘡”一声,如果变成高速,轨道要一直连接下去,而且焊接质量要求非常高。

这位中国焊接科学的奠基人身上有太多重量级的第一,他是全国第一条高铁的铁轨焊接顾问,中国第一座自行设计的核电站的焊接顾问,曾成功研制居国际领先水平的爬行式弧焊机器人,科研成果价值高达千亿。

1987年至今,潘际銮研发爬行式弧焊机器人及爬行式气电立焊机器人。

当年潘际銮主动报考焊接专业时,还有人笑话他。潘际銮回忆说,当时中国一点工业也没有,自己什么都不会做。焊接没有应用的地方,人们理解的是焊洋铁壶、修自行车,很多人认为焊接是一个很低级的专业。

可他选择焊接,原本也不是图一个光明的前程。

1944年,在炮火声中,潘际銮从江西老家逃难到昆明,并以云南省第一名的成绩考入西南联大。在他看来,那个时候学习是为了国家,没有个人名利思想。

潘际銮到现在还记得当年在西南联大唱的校歌,他说那歌词是他一生的抱负。“千秋耻,终当雪。中兴业,须人杰。便一成三户,壮怀难折。多难殷忧新国运,动心忍性希前哲。待驱除仇寇,复神京,还燕碣。”

潘际銮对西南联大有很深厚的感情。

潘际銮65岁出任南昌大学校长,曾有人认为他可能会因此走向仕途。可他说,科研是一辈子的事情。十年后,他卸任校长职务,又回到清华,继续奋战在焊接科研第一线。

无论他做什么决定,在北大教了一辈子书的夫人李世豫,永远是他最坚强的后盾。

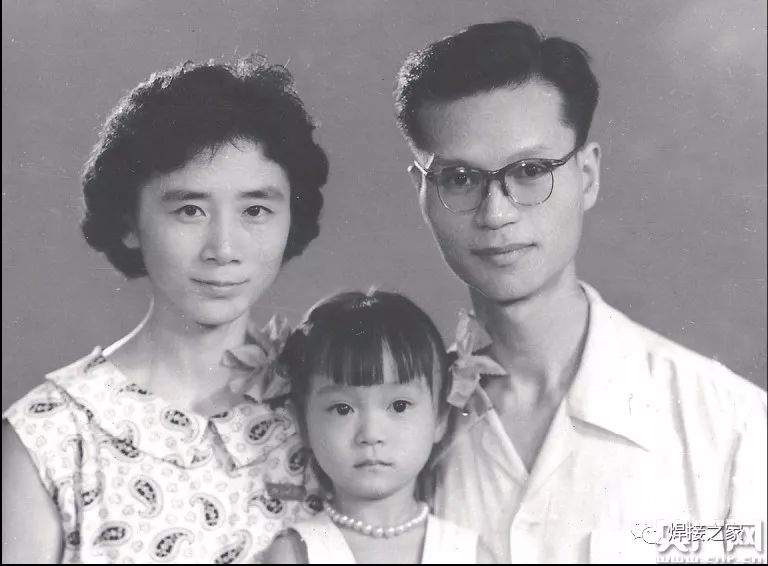

1960年,潘际銮与夫人李世豫及大女儿合影。

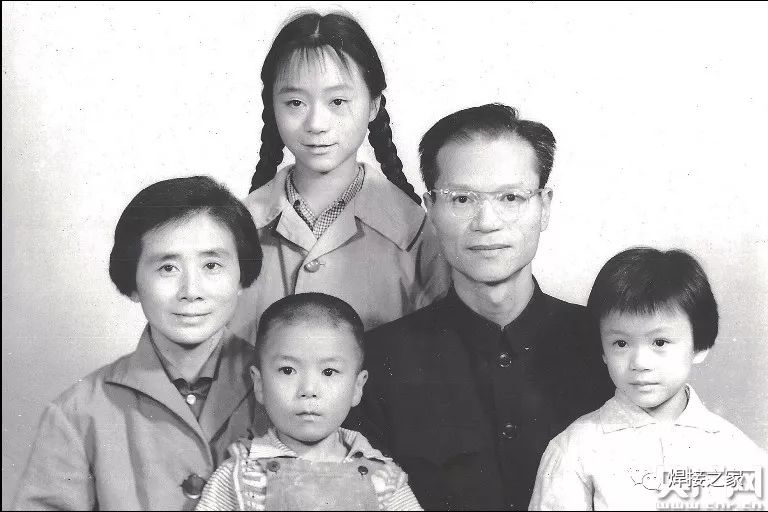

1969年,潘际銮夫妇和子女全家照。

潘际銮认为,家庭简单很重要,不能很复杂。他说自己谈恋爱很简单,三个月就定下来了,定下来就不变了。

两年前,两位老人的一张照片在网络上走红。潘际銮笑着骑着自行车,白发苍苍的老伴坐在简陋的座驾上,伸开手指抚摸轻风,带着一股少女的活泼劲。

摄于荷塘旁的骑车照,曾经红极一时。

陪伴,是最长情的告白。

李世豫笑说,潘际銮基本上不在家。对此,潘际銮说,因为他还没有退休,即使退休了,他的工作也一直停不下来。出差、到哪儿,都是李世豫陪他,不是他陪李世豫。

同心60载,潘际銮做了一本相册送给夫人。黑白老照片记录了多年的酸甜苦辣,也见证了60多年前的惊鸿一瞥:一位年轻的清华大学助教在荷塘边遇到了一位报考北京大学的姑娘,那是一个丁香一样的美丽姑娘。

潘际銮夫人李世豫,摄于1953年。

广告佳位 虚位以待

广告佳位 虚位以待

精彩文章

不加衬环的铝合金管焊接工艺

固定管斜45°,6G位置焊接,考试都考这个

电焊新手“打眼”不要慌,老师傅“珍藏”三种小方法, 拿走不谢