高迪名作——米拉之家的百年启示

这几天在巴塞罗那度假,很少上网。

来到巴塞罗那,不去看高迪的建筑就可惜了。

安东尼.高迪,是巴塞罗那最富盛名的建筑师,现代主义先驱,其风格是自然主义。

我的感觉,巴塞罗那的旅游就靠高迪这个IP,就吸引了好多人。

高迪的作品不少,其中有17项被列为西班牙国家级文物,7项被列为世界文化遗产,因此特地抽空去看了一下高迪的最富盛名的几个作品:桂尔公园、圣家堂、米拉之家、巴特罗之家等。

高迪的建筑,是从自然界吸取灵感的,比如建了100多年,还没有建完的圣家堂。

如果你之前没有看过其它教堂,第一次看圣家堂,可能没有那么奇怪。

但是如果你之前看过其它教堂,再看圣家堂,从外面,你就会觉得非常的怪异,有点像骨骼一样。

从内部来看,柱子看起来像大树,而整个教堂,就仿佛原始森林一般,又像在向日葵丛中。

著名的设计模型,是这样的悬链结构,从正面来看,是一堆链子,看不出来啥。

但是,你从镜子里看,你就发现,这就是圣家堂,真是天才的设想。

而巴特罗之家,是从海洋吸取灵感,房顶上仿佛盘踞着一条火龙,据说取材于当地的传说:圣.乔治战胜火龙的故事。

高迪生活的年代,和西班牙历史上著名的文学流派——九八一代,是重合的。

那个时代,正是第一次工业革命的浪潮逐步在西方扩散发展的时期,所以,巴塞罗那的富商非常多,尤其是纺织商人。

在古埃尔先生将高迪引入到巴塞罗那,为富人阶层设计私人住宅后,很多富商慕名而来,其中就有佩雷.米拉先生。

米拉先生是当地的一名开发商,其父亲是一名成功的纺织商人,米拉先生以生活奢华著称,在参观完高迪改造的巴特罗之家后,决定邀请高迪为自己设计私人住宅。

米拉先生是为了和他的妻子罗瑟.赛吉蒙结婚,而特意请高迪设计米拉之家的。罗瑟.赛吉蒙是一名富商的遗孀,她的第一任丈夫在美洲靠种植园发了大财,这名种植园主去世后,罗瑟继承了大量的财产。

正是因为有米拉夫妇雄厚的财力支撑,才有我们后来看到的米拉之家。

米拉之家,一般被称为为“Casa mila”,当地人称为“

La Pedrera

”,意思是“采石场”,建设年代是1906-1912年,距离现在有100多年了。

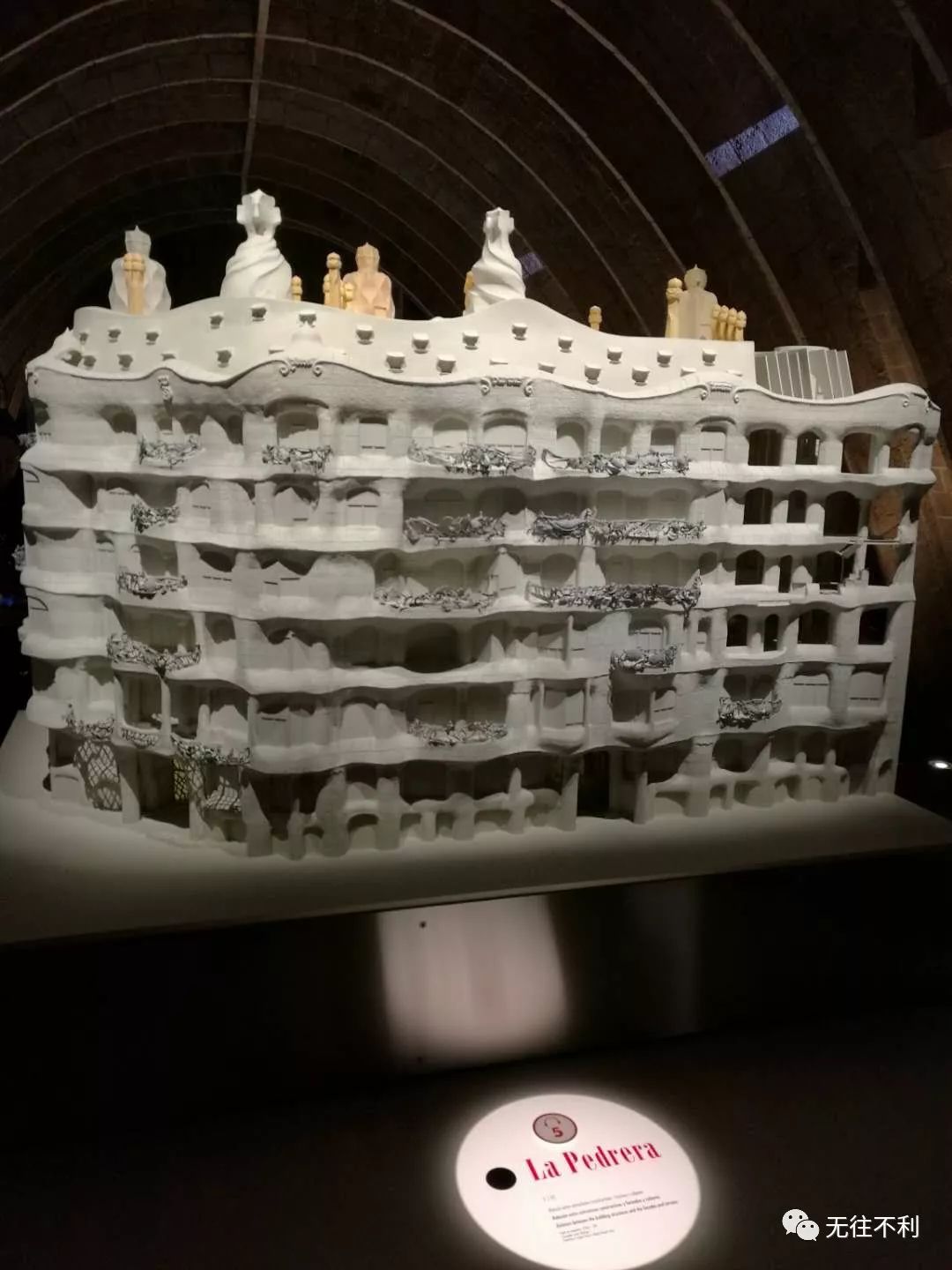

我们看看模型

米拉之家,占地有1323平方米,有33个阳台,150扇窗户,3个采光中庭(2个大中庭,1个小天井);

6层住宅,1层顶楼(阁楼),1个地下停车场;共有3个立面;

两个正门入口,一个在格拉西亚大道(Passeig de Gracia)上,一个在普罗班萨街 (Provença)上,地 段选的非常好。

为什么建造这么多房间?

当时的富裕阶层非常流行这样,建造自己的住宅后,一部分自己住,一部分出租,米拉之家也是如此。

所以,米拉之家,一楼是出租的店铺,二楼叫“主楼”(Piso Principal),屋顶挑高,在米拉夫妇在世时就住这一层楼。

一楼和二楼之间有一层“间层”(entresuelo)

二楼之上有四层楼:三、四、五、六楼,是出租的公寓。

因为高迪设计的力学结构很特别,建筑物的重量完全由柱子来承受,所以出租的每一层楼的隔间布局都不一样,三楼隔出三户住家,四楼隔出四户住家,五楼隔出四户住家,六楼隔出三户住家,每户住家占地也不一样,最大600平方米,最小290平方米。

而顶楼是用来调节温度,晒衣服用的。

这就是米拉之家标志性的顶楼:

租户中,有富人,也有中产阶级,我们来看看100多年前富人和中产阶级的生活是什么样的。

租户中,有富人,也有中产阶级,我们来看看100多年前富人和中产阶级的生活是什么样的。

已经颇有现代生活的雏形。

与巴特罗之家不同,巴特罗之家是高迪改造的,而米拉之家是新建造,融入了高迪很多新奇的设计思想,是高迪设计的最后一栋私人住宅,也是高迪在私人住宅中最满意的作品。

而这种超前的设计,不是没有成本的,以至于米拉先生这样的富商,到了后面,也非常吃力。

高迪的设计,在现在看起来,也是颇为怪异的,而在当时,更没有多少人读懂。

当时在建设过程中的时候,米拉夫人就对高迪的设计不太满意,并且米拉之家耗费的预算,远超一般住宅。

后来,米拉先生去世后,在1946年,米拉夫人将米拉之家以1800万比塞塔(西班牙货币)卖给了一家房产公司,米拉夫人一直住在主楼,直到去世。

后来,房产公司将米拉夫妇居住的主楼也改为出租公寓。

后来,加泰罗尼亚银行以9亿比塞塔买下,然后再花费巨资修复,才成为我们今天看到的这个样子。

回望百年,我们从这栋著名的建筑中,也可以看到一些有趣的现象。

第一、没有什么万世不移的财富,房子可能在抗通胀方面稍微好一点而已。

我们看看100年这段历史,就知道财富是多么的不堪一击了。

首先,是通胀的侵袭。

比塞塔,是欧元推行之前,西班牙所使用的货币,以贬值著称。

欧元在西班牙推行时,出奇的顺利,不少西班牙人放烟花庆祝,你就知道这个比塞塔多么不得人心了。

1946年前后,1美元可以兑换11-16比塞塔左右,到2002年,1美元却可以兑换180个比塞塔,要知道,美元,本身也在通胀。

所以,真的不知道米拉夫人那1800万比塞塔,到最后还剩几个子了。

其次,还有战争的影响。

西班牙内战期间,米拉之家,被加泰罗尼亚统一社会党占领,米拉先生当时在国外度假,房子还差点要不回来了。

但是,说回来,房子的抗通胀能力还是要强一些,比如后来,虽然有通胀因素和房子折旧的因素,加泰罗尼亚银行购买的时候,房子还是值9亿比塞塔。