在互联网的1分钟内,会产生1.03亿封垃圾邮件,360万人在用谷歌搜索,414万个YouTube视频被点击…...信息的爆炸呈指数级增长。

过去一年,网上的热点几乎以每周一次的频率在朋友圈和各大榜单刷屏。

然而,

合格的

新媒体人不能只会凑热闹,而是要找到大众心理的规律,成为自己的方法论!

2018年,我们又将被哪些营销刷屏?又将沉迷于哪些新鲜的产品?它们和去年会有哪些不一样?如何才能打造出属于你的“刷屏爆款”?

以下4个实用技巧,很有可能会成为2018年刷屏爆款的内在动力!

“撩文化”:制造情绪显微镜

女生宿舍楼下摆心形蜡烛的告白,现在快过时了。可能还比不过一句“你前男友和现男友同时掉水里,你是否愿意让我做你男朋友?”更能撩动人心。

“撩”这个自带暧昧气息的动词,其实折射出当今大众心理的一个侧面:

越来越多微小、细碎的情绪需要得到满足。

社交媒体的存在,让许多生活和情绪的细节都被放大了,

大众不再为宏大的情绪所倾倒,却容易被一条及时回复的微信所打动。

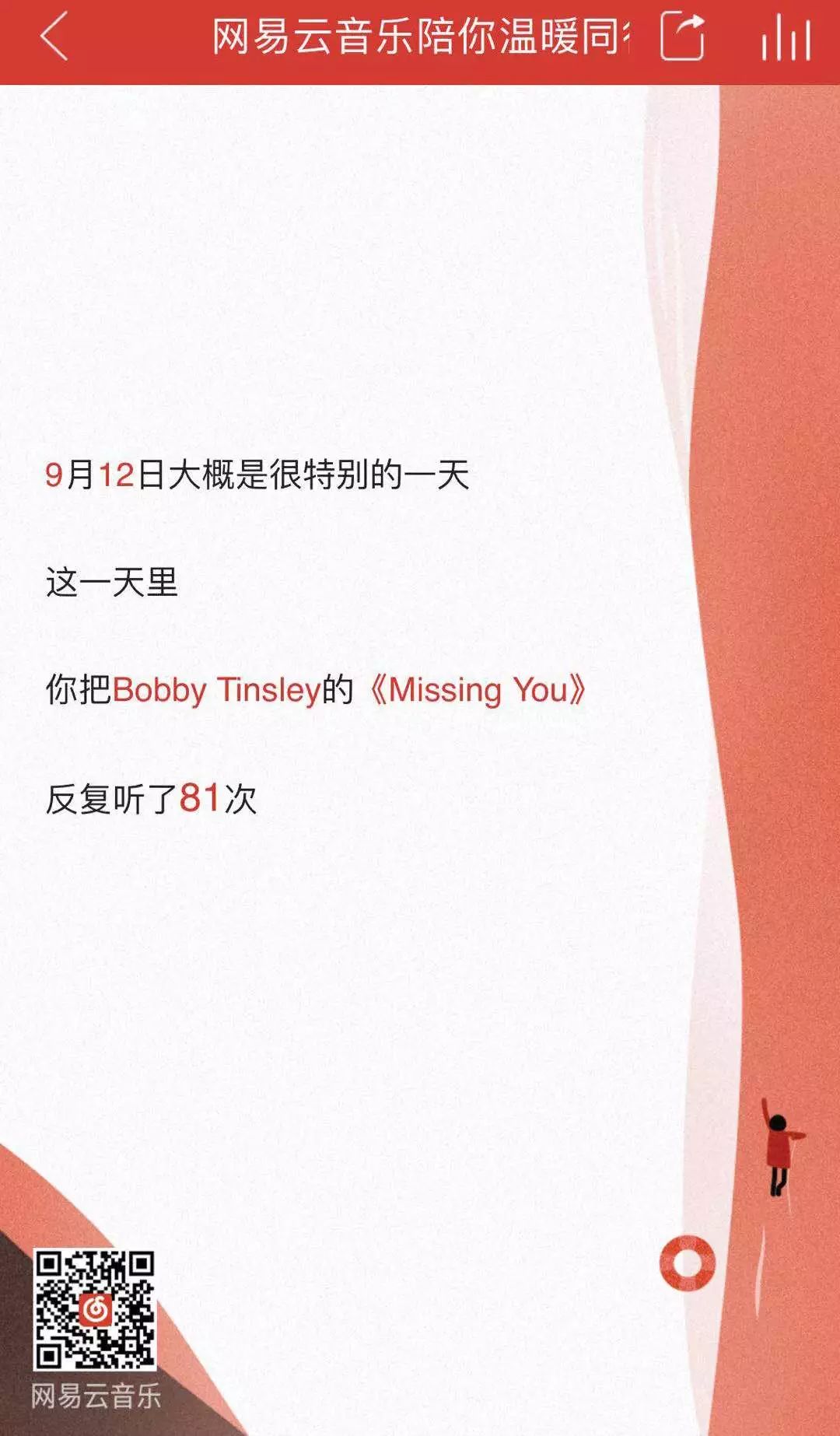

2017年底,网易云音乐《私人歌单》在朋友圈刷屏了,歌单中对用户小细节的细腻捕捉,撩动了不少人的情绪,并且通过大数据

让内容在撩拨的同时显得一本正经。

“撩文化”的盛行,要求我们在做用户洞察时装上一个“情绪显微镜”,

从人们微小的举动中发现背后的情绪,并用有趣的方式进行表达

。

人人身上都有“上瘾”多巴胺

为什么运动后会神清气爽?

为什么热恋中的人会容光焕发?

为什么收纳、整理会让人心情愉悦?

因为这些行为会刺激人体内多巴胺的分泌,而多巴胺这种激素能让人爽、兴奋。

如果希望文章、产品的传播广泛,可以利用多巴胺的产生机制,刺激人们对某项信息的积极反馈,从而获得大家的关注度和好感度

。

如下图,如果转动井盖,使黄色线对齐地面上的黄线。想必除了强迫症患者,普通人看了也会很满足。因为这样的动作会刺激多巴胺的分泌。

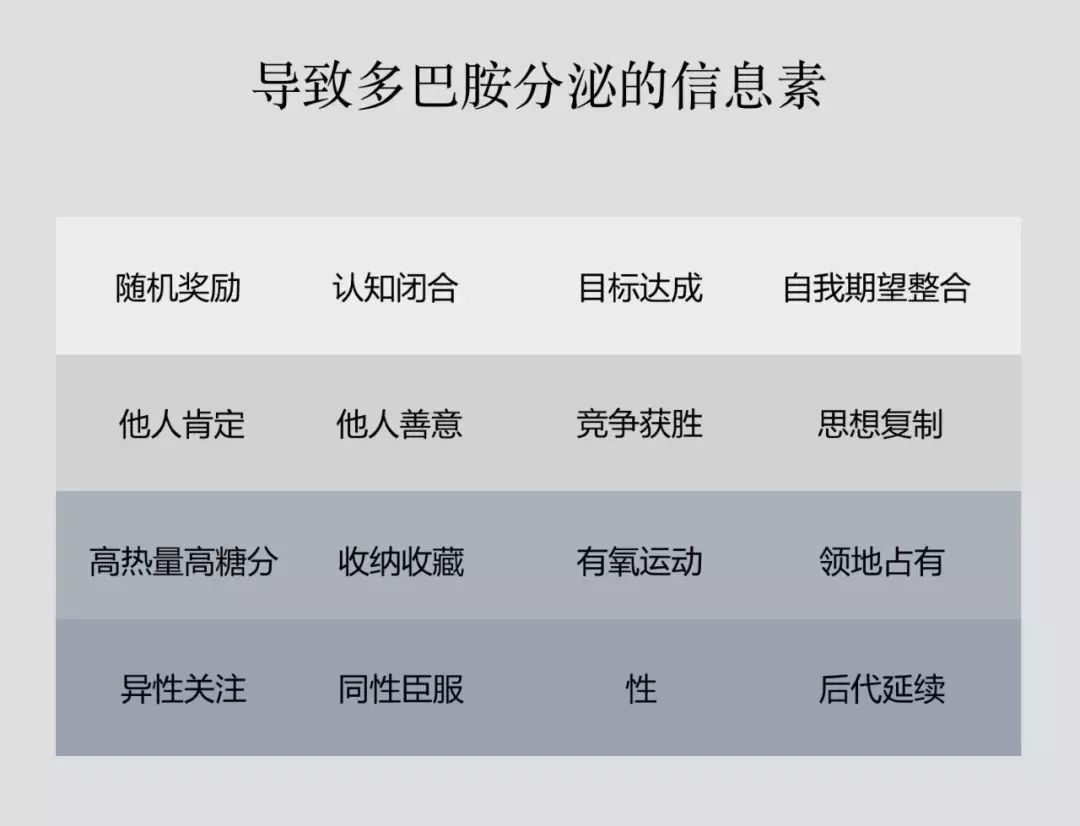

那么,哪些行为会刺激人们多巴胺的分泌呢?

图中涵盖的行为能够刺激人类多巴胺的分泌,刺激的程度与图表颜色深浅成正比。:

放眼现实中,那些火爆的产品和营销活动,其实都在不知不觉中让你产生了多巴胺的分泌。

旅行青蛙》中蛙崽不断给你寄回来的明信片,其实满足了你“收纳收藏”的欲望;《恋与制作人》则让女性用户尽情享受了“异性关注”(即便这种关注是虚拟的),风靡一时的直播竞答则让用户获得“竞争获胜”、“目标达成”、“随机奖励”的快感。

这些爆款产品、活动的共同点都是能导致用户多巴胺的分泌,多巴胺的分泌还会产生“依赖”和“上瘾”的行为

。

女性视角的崛起:乙女、吸猫

环顾四周,你会发现自己身处一个到处荡漾着雌性荷尔蒙的世界。

全球各地马卡龙色系的网红餐厅,让人仿佛置身少女心的海洋;

伦敦时尚趋势预测机构WGSN称,粉色日益受到欢迎;

各类“二头身”、自带腮红的萌物(熊本熊、皮卡丘等),举手投足皆萌翻众人;

《恋与制作人》受市场追捧,证明了“乙女向”游戏的光明前途(“乙女”概念源自日本,即年龄在14-18之间的少女);

社交网络上铺天盖地的猫图猫片,一向是各大内容平台获取流量的中坚力量…

以上这些流行事物的共同点是什么?

答案是,相比于男性审美,它们更符合女性审美

。

传统的审美曾经长期受到男性主导,通常与暴力相关,比如古希腊英雄的身上总是挂着肌肉、汗液与血液,高仓健竖着领口面无表情沉默抽烟的样子代表了一个时代的理想男性形象。

但如今,情况发生了变化,

容易受到女性喜爱的事物更容易流行

,在深受儒家文化审美偏好影响的东亚文化圈中尤甚。日本著名女性杂志《an・an》就曾形容木村拓哉为“像处女一样清纯,像维纳斯一样温柔”,用词就像在赞美一个少女。

亢奋的雄激素喜欢征服、成功、胜利、占有,而雌激素则天然地对弱小、可怜、孤独、特异的事物倾注更多的精力

。

弥漫着雄性荷尔蒙的竞争让位于与世无争的佛系,

当你开发出一款产品或写好一个营销方案时,不妨先问问你身边的女性们,她们是否感兴趣。

社恐VS戏精:表达欲的释放

网络、社交平台的发展,解放了一大批自称有社交恐惧症的灵魂。

发布信息的低门槛和被鼓励(点赞、分享、打赏等),让

人们越来越乐于表达自己,随手发布观点或分享生活点滴,即使他们在生活中依然是羞怯、保守的人类。

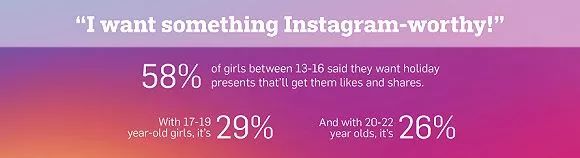

58%的人希望收到的礼物可以在社交媒体上收获点赞和分享,在13-16岁人群中,52%的人表示希望收到自己愿望清单上列出的礼物,而非得到“惊喜”。

来自数字媒体公司 SweetyHigh's调研 《收送节日礼物习惯及影响因素》:

礼物,要晒得出的才是最好的,收到礼物时的“惊喜”变得不那么重要了。

虚拟空间中的个人形象经营开始受到重视,拍照打卡快要成为一种仪式,“人人都是戏精”的时代正在降临。

当互联网的触角已深入到全球一半的人口中,

大众注意力的聚散起伏必将来得更加凶猛。

注意力转移的频率飞速加快,如果不想被甩在后面,就必须走在前面,比起简单粗暴的爆款分析,

弄清楚万变不离其宗的大众心理才是最佳捷径

。

本文转自乌玛小曼,

已获作者授权转载