三十多年后的今天,现实仍让人沮丧。那么有没有可能的出路来改善?

前几天在微信群聊到国内外科技成果经常以论文、专利等形式沉睡,可能浪费了大量宝贵的智力资源;要不要考虑借助信息技术,搭建一个科技成果的转化、推送、撮合与交流的平台。

李宁老师马上指出武夷山老师早就对此有过探索;没想到昨天打开科学网刚巧就看到了武夷山老师最新博文提到这个话题:《我1984年的文章——国外的技术转移研究》。

顺藤摸瓜,读到了武老师的硕士论文博文:《关于我国实验室研究成果向生产转移的几个问题(硕士论文之一)》、《技术转移的三大障碍 (硕士论文连载之二》、《专利法不能确保被保护的技术得到转化(硕士论文续完)》。

读完武老师博文,佩服武老师三十多年前先见之明的同时,也能理解博文引语中提到的无奈:

“重新检视自己的老文章,有两点强烈的感慨:一是多年前论述的好些问题,居然迄今没有过时,说明自己当年的分析有一定深度,有的观点甚至可以说有一定预见性。二是与此同时,感到我国存在的痼疾有多么严重!因为,对于那些较准确地分析过的问题,如果我的对策(或其他人提出的类似对策)被采用,那么有关问题应该已经解决或大大缓解,于是我的那些旧文就完全过时了。我的旧文越有生命力,越是说明我们社会中的某些毛病积重难返,何其可哀也!”。

三十多年过去,文章中提到的很多问题没变,还创造性的引入了新的问题。

比如,如今科研成果流行英文发表了,越是优质的科研成果,越是不可能在中文期刊发表;那么,英文论文写给谁看?

关于英文论文还有其他吐槽,比如谢力老师的博文《这是一个多么不靠谱的学术界》提到:“想要说在国内做研究工作,发表到国外期刊是多么地......一种自找的被歧视、被羞辱......”这种抱怨具有较大范围的代表性。

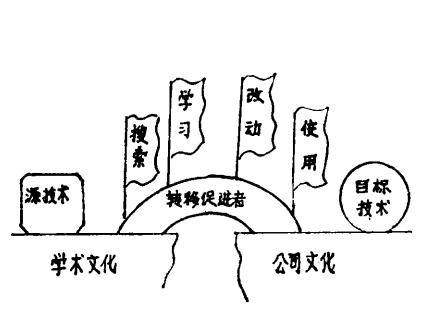

在武老师《国外的技术转移研究》论文中提到一个转移模式(论文截图):

那么谁来承担“转移促进者”这个桥梁?

搜索“科技成果转化平台”关键字,可以发现其实有不少相关的平台;但基本都是政府或者地方政府主持,能否有效克服武老师硕士论文提到“技术转移的三大障碍”之一的“系统功能障碍”,是个问号。

另外,也有一些成功“产业教授”,但成功者不多,存在一定的风险且集中在特定专业领域。

武老师的论文提到“技术转移的三大障碍”之二的“广义交流障碍”,在(移动)互联网技术普及的今天,是完全有可能从技术上解决信息流动性问题;这里可能有所作为。

“技术转移的三大障碍”之三“个人心理障碍”,则可能需要在“名”和“利”上对转移进行刺激和鼓励,比如转移成功对职称、收入的正面影响。

三十多年后的今天,现实仍让人沮丧。那么有没有可能的出路来改善?

窃以为不妨针对武老师提到的三大障碍,尝试以响应灵活的民营企业来承担这个“转移促进者”的角色,依托(移动)互联网技术构建一个打通“科研工作者——科研机构——企业——工程师”的科研成果转化撮合与交流的分布式平台,对转化成功的成果予以物质激励的同时,国家考虑在职称评审等方面予以加分支持。

最后剩下一个问题,有没有民营企业愿意做这种事情?

答案只有一个:能盈利就会有人做。不过一旦整合科研工作者以及工程师这两个知识的创造和应用,想做到不盈利可能也困难。

这是一件有意义的事,值得做;也是一件具备赢利点的事,做来不亏。

转载本文请联系原作者获取授权,同时请注明本文来自刘洋科学网博客。

链接地址:http://blog.sciencenet.cn/blog-1750-1121864.html

关注我们

微信号:sciencenet-cas (←长按复制) 或长按下方二维码