6月30日,“让世界倾听三亚的声音”——第二届ISY三亚国际音乐节新闻发布会在三亚亚特兰蒂斯酒店隆重举办,

孙小荣

受邀作

“魅力华夏:中国旅游城市的发展路径”

主题演讲,本文为讲稿。

2018年,是中国改革开放40周年,也是海南建省办经济特区30周年,而立之年的海南,又迎来了全岛建设自由贸易试验区的重大机遇,这也是中国滨海休闲度假旅游典范城市——三亚的又一次历史机遇。

在过去的三四十年,业界一直有一种说法——中国旅游看“两南”,就是指以滨海休闲度假为代表的海南和以山水资源与多民族风情为代表的云南。

在去工业化、构建生态文明的当下及未来,客观地看,这两个地方除了依靠优良的自然禀赋发展休闲旅游经济,也似乎的确没有更好的路径可供选择。

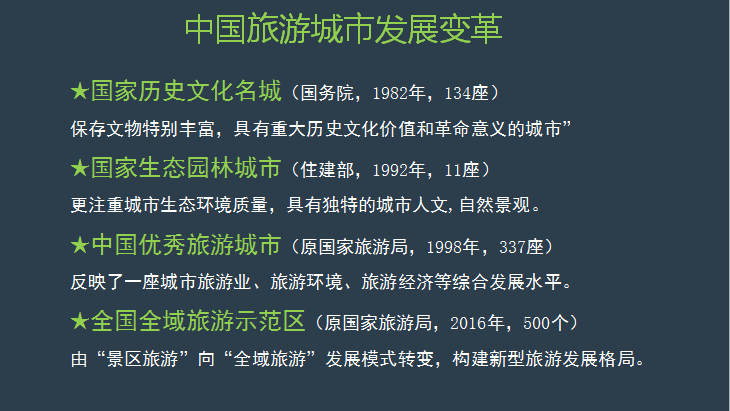

这三四十年来,中国旅游城市也在发生着本质的转变,我们可以从国家相关部门,对旅游城市的建设管理举措,寻求转变路径和发展规律。从上世纪80年代国务院抓国家历史文化名城,到90年代住建部重视生态园林城市建设,再到世纪之交原国家旅游局评选中国优秀旅游城市,这几年推进全域旅游示范区建设,

中国旅游城市经历了重视从历史人文到生态自然,再到重视创意创新城市三个发展阶段。

本质上来说,这是由城市化进程和市场消费需求驱动,决定的旅游城市不断转型优化的发展管理模式。

从入境游来看,曾经出现过由五座城市构成的“环中国”旅游线路——

作为改革开放的窗口,三十年看广州;作为中国最具国际范儿的城市,一百年看上海;作为中国的首都,明清两朝的帝都,五百年看北京;作为十三朝古都,三千年看西安;作为中国山水城市的代表,看山水到桂林。

这条环中国游线,三十多年来长盛不衰。

进入新世纪,更多的旅游城市以各自不同的品牌优势快速崛起,除了具有先天自然和人文优势的历史名城,还有以创意创新重塑城市形象的旅游城市

,比如深圳、大连、青岛、杭州、成都,以及近几年来,由“一带一路”带红的西北旅游城市——兰州、银川、西宁和敦煌,更多的中国旅游城市跻身世界旅游城市之列,成为泛中国旅行的目的地城市。

随着文化消费的升级和创意经济的兴起,消费者不再满足于走走看看的浅层次游览观光,而是需要更加个性化、多元化的深度体验。

旅游城市依靠“四老资源”发展传统模式,在“四新”,即新时代、新技术、新产业、新市场的驱动下,迈向由创意创新激活资源存量,提升体验经济增量转化的深层次路径。

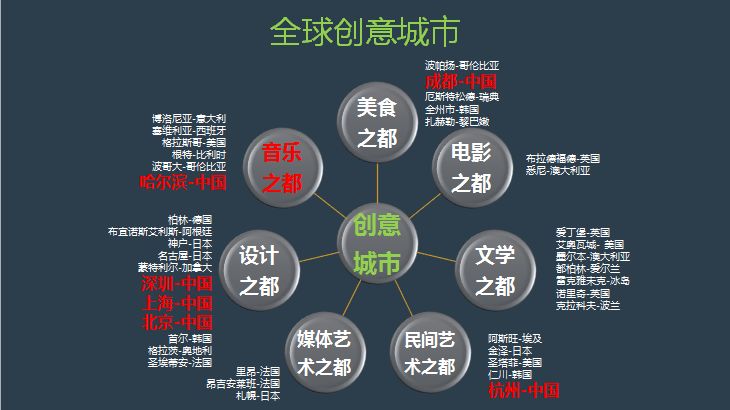

2004年,联合国教科文组织发起“全球创意城市网络”, 共分7大主题。截至2015年,已有32个国家的69个城市获得不同主题的创意城市荣誉,其中包括中国的北京、上海、深圳、成都、杭州和哈尔滨。

“全球创意城市”的产生,宣告了创意生活、创意消费和创意时代的来临。

其中,最鲜明的案例就是深圳,这个建于1979年的新型经济特区城市,不仅以快速崛起的经济跻身中国一线城市之列,而且以庞大的文化创意产业,跻身于全球创意城市之列。我们观察近些年来的“网红城市”,比如西安、成都、杭州、哈尔滨等,也不难发现,

得创意者得天下,未来,谁更有创意,谁就拥有更强的文化IP、媒体话语权和市场竞争力。

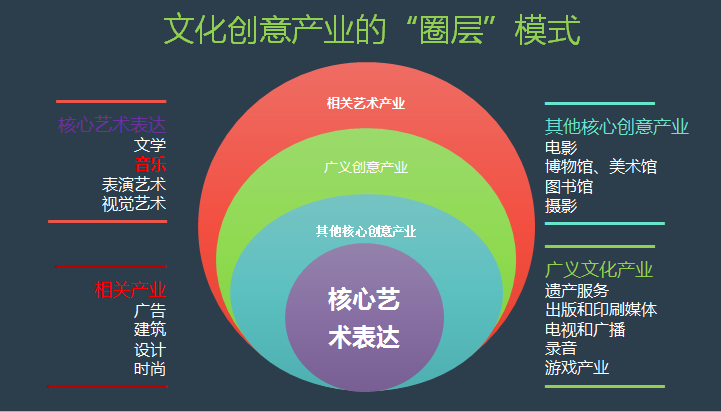

“创意产业”是个时髦的词,它有着庞大的产业体系。它的核心艺术表达,是文学、音乐、表演艺术和视觉艺术,其中影视、博物馆、画廊、图书馆、摄影是文化创意的载体支撑,文化遗产、出版、录音、电视、广播、电子游戏、广告、建筑、设计和时尚等,都属于创意产业关联和拓展范畴,是创意城市不可或缺地着力构建的产业价值链。

作为中国休闲度假的“网红城市”,三亚不缺市场。但

作为海南建设国际旅游岛和自由贸易区的核心城市,三亚缺的是如何将国内低端客群的低端消费,转化为国际市场的中高端消费?如何走出中国市场局限,成为名副其实的国际著名休闲度假目的地的?

这是三亚的城市理想。但就目前现状来看,现实与梦想还有差距。

要实现这个城市理想,三亚必须追求“文化赋能”。

文化赋能,可以人有我优,也可以无中生有。三亚立足中国,对标世界,以世界视野、世界平台、世界渠道、世界人才等,创造更多的世界级文化IP,才能营造出具有世界水准的城市环境,满足世界人民多元的文化体验需求。

这需要推动更深层次的文旅融合,

首先是将现有的文化资源实现旅游化的转化,

并且要以世界级的创意,将本土文化包装、打造成国际品牌。其次,就是

依托新技术、新消费,借鉴世界最先进、最成熟的经验,“无中生有”地创造新的文化IP,打造更多能够引领世界消费潮流的“超前”、“超酷”、“超爽”体验,创造属于三亚的新文化运动。

归根结底,只有自己创造的,或者因地制宜改良的文化,才是一座城市独一无二的文化资产和世界标签。

这就需要三亚落地优质的旗舰项目,以优势叠加重塑城市形象;有更丰富的创意空间场所,营造多元的创意生活方式;有更多的政策举措,刺激和鼓励文化创意产业发展;举办更加丰富的创意节庆和文化活动,让本地人和外来客,无时无刻不生活在充满情趣的创意场中;最终,形成文化创意区集群,吸引和培训更多的创意人才,

形成创意阶层、创意环境、创意网络,即人、环境和制度三者相互支撑的创意闭环,把三亚市打造成一个创意场和大秀场。

从这个意义上来看,三亚国际音乐节,就是一个“无中生有”,又非常符合热带滨海城市三亚气质的创举。

首先是音乐无国界,作为一种世界通用语言,只要音乐响起,就会产生情绪带入感,或喜悦或悲伤,每个人都能从中得到情感释放和发泄。其次,音乐节代表着年轻、时尚、前卫、新锐和激情,体验的就是现场感,能够激活动感的城市氛围,聚集人气,拉动关联消费;同时,又是一个品牌发生的载体,让世界聆听三亚的声音,实现城市品牌的广域传播和转化,吸引更多的年轻消费群体,而不是候鸟式,只会自带音响跳广场舞的老年客群,更多地来体验和感受三亚。经过音乐节拉动,可以吸引更多服务于音乐产业的优秀团队和人次进入三亚,逐步培育起以电声乐为核心的文化创意产业,实现三亚旅游创新发展的“文化赋能”。

我们可以看到,那些充满活力的,令人无限向往的旅游城市,无一不是音乐之城。

当别的城市在想方设法花高昂的代价,请明星开演唱会造势的时候,这些城市却因为音乐场馆、技术设备、粉丝经济等足够强大,坐享其利地上演着你方唱罢我登场、永不落幕的当红歌手演唱会,不仅为城市注入了活力,而且极大地拉动了城市消费,满足了粉丝们的精神消费。比如,

每个人心中,都有一个去北京工人体育馆和香港红磡体育馆看自己最喜爱的明星演唱会的梦想。

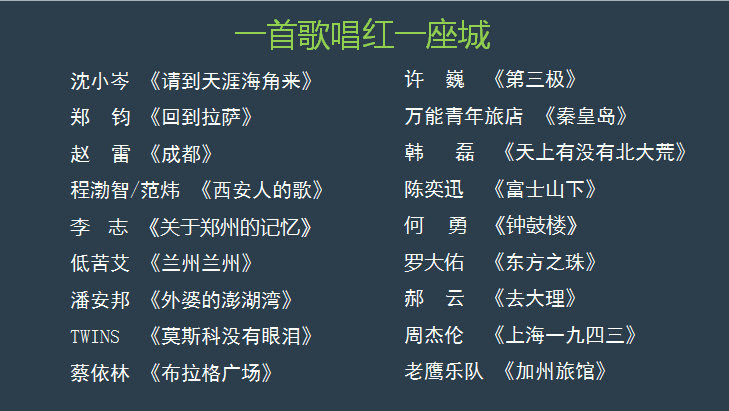

音乐是最好的传播载体,因一首歌而唱红一座城的现象,也不乏先例。

其中,就有上世纪80年代初红遍全国的《请到天涯海角来》,它让全国人民对海南,对三亚产生无限向往;最近几年传唱甚广的赵雷的《成都》,让成都的玉林路忧伤逆流成河,成为年轻游客去成都必去,必拍照,必发朋友圈的“网红路”。还有今年在抖音上流行的《西安人的歌》,唱出了古城西安充满民间诗意的生活,为游客体验西安提供了另一种可能。

“创意”已经成为城市更新的重要动能,它让人们明白,城市不仅仅是满足生产、生活的聚落,而是应该具有文化品质和艺术品位的精神家园。

在后工业化的城市转型中,创意经济将更加深度地推动旅游城市的新旧动能转化,文旅深度融合,构建起主客共享化、生活创意化、体验深度化、产业集聚化、品牌国际化的创新发展格局。

三亚也应顺势而为,让创意成就新潮三亚、活力三亚、美好三亚!