摘要:青年夫妻往往面临职业发展与家庭照料的双重压力,考察青年夫妻家务劳动的性别分工及其动力性机制,不仅有助于平等主义性别分工的发展,也有助于提升青年夫妻的幸福感与婚姻稳定性。基于CGSS2012数据与半结构式定性访谈资料,本研究发现:青年夫妻家务劳动的性别分工呈现出明显的传统主义倾向;相对于经济交换理论,结构限定理论与性别呈现理论对青年夫妻的家务劳动分工行为更具解释力;除了市场劳动时间与子女数量的作用,研究首次发现青年夫妻同时存在建构性别现象,由此揭示出青年夫妻通过家务劳动行为建构性别形象的努力。

关键词:青年夫妻;家务劳动;结构限定;性别呈现;经济交换

现代社会的家庭越来越依赖夫妻双方共同参与劳动力市场获取经济收入,绝大多数夫妻都无法承担出于照顾家庭而放弃有偿工作导致的高昂成本[1]。在家庭内部领域,家务劳动通常被认为是“无偿的、重复性的繁琐劳动”,理性的社会行动者更倾向于将更多时间与精力投入到劳动力市场或者娱乐等领域,由此导致已婚夫妻在家务劳动领域呈现出越来越严重的冲突[2]。性别建构理论认为,在社会结构与文化传统具有明显父系制与从夫居制特征的社会中,妻子对家务劳动的高投入以及丈夫对家务劳动的高规避建构与维持了性别的社会意义[3]。然而随着更多女性进入劳动力市场、社会转型中以往由单位提供的家庭福利转向家庭自身以及核心家庭比例的上升,越来越多的中国夫妻对于家务劳动性别分工的不均衡现象有了更为明确的感知[4]。

上述现象对于青年夫妻而言更加明显,新近的研究发现,中国青年群体中存在明显的家庭与工作冲突问题,这一现象不仅在青年女性群体中广泛存在,对于青年男性而言同样严重[5][6]。青年是个人生命历程中重大事件集中发生的时期,青年夫妻需要面临职业发展与婚姻经营的双重压力,如何在应对繁重工作的同时承担家庭照料责任,已成为困扰青年夫妻婚姻生活的难题[7]。家务劳动性别分工的不均衡会导致婚姻家庭出现一系列负面效应,如婚姻满意度的下降以及离婚风险的显著上升[8]。相关研究普遍认为,持续考察、分析并且批判家务劳动分工的性别不均衡现象,不仅有助于推动劳动性别分工的平等化进程,减少工作与家庭冲突以及离婚率,还有助于减少青年女性的家庭照料压力,使其有更多精力投入到市场劳动中,进而缩小社会经济地位的性别鸿沟[9]。

社会学、人口学与经济学领域的研究者对于中国家庭家务劳动性别分工现象的研究发现,已婚夫妻的家务劳动性别分工存在明显的传统主义倾向,性别观念、相对收入以及家庭结构是家务劳动分工的重要影响因素[10]。考虑到生命历程与社会情境对于个体行为的重要作用,青年夫妻的家务劳动性别分工及动力性机制可能与全年龄段的已婚夫妻有所不同,遗憾的是,国内尚未有专门研究考察青年夫妻的家务劳动分工现象。中国青年夫妻的家务劳动分工是否呈现出明显的传统主义特征?影响青年夫妻家务劳动时间的动力性机制是哪些?基于中国综合社会调查数据,本文将对上述问题进行系统分析。

关于家务劳动性别分工的实证研究普遍发现,无论已婚女性是否参与劳动力市场,她们都比丈夫更多地卷入到家务劳动中[11][12]。即使在劳动性别分工理念更倾向平等主义的瑞典家庭,妻子也承担超过60%的家务劳动[13]。基于东亚数据的研究发现,无论妻子是否参与市场劳动,日本与韩国家庭中妻子都承担超过80%的家务劳动[14]。基于2009年中国营养与健康调查数据的分析发现,城镇家庭中妻子承担约65%的家务劳动,农村家庭中妻子承担超过70%的家务劳动[15]。世界范围内已婚女性承担的家务劳动比例都远高于丈夫,进一步的相关议题转向了传统主义家务劳动分工模式得以维持的社会因素,研究者从不同领域进行考察并发展出三种研究视角,分别为结构限定视角、性别呈现视角以及经济交换视角。

1.结构限定视角

结构限定视角强调生活情境与社会角色对家务劳动分配的影响,个人通常根据他/她的角色与责任安排其行为,家务劳动投入通常被其他事务(如市场劳动)的分配所决定[16][17]。坎宁安的研究发现妻子的劳动力市场参与会提升丈夫的家务劳动时间,尽管如此,作者发现相比于工作状态(是否有工作),工作时间对于家务劳动分工的影响更大[18]。由此,工作时间作为结构限定的代表性操作化变量受到了更多研究者的重视,实证研究普遍认为,妻子的工作时间与她的家务劳动时间呈现线性负相关关系[19],妻子工作时间的增加还会提升丈夫的家务劳动时间[20]。於嘉基于中国家庭追踪调查2010年数据的分析显示,无论城市还是乡村,已婚女性的工作时间都与家务劳动时间呈现出线性负相关关系[21]。

青年夫妻往往面临更为明显的工作家庭冲突,因此本研究认为,结构限定理论及其实证研究论证与发现的“工作时间与家务劳动时间的线性负相关关系”,可能在青年夫妻的家务劳动分工中也存在,由此本文提出研究假设H1a:无论对于丈夫还是妻子,个人的工作时间越多,其家务劳动时间越少。

除了市场劳动时间的约束外,拓展的结构限定研究将议题转向了父母身份所带来的时间约束:母亲作为社会结构赋予的“第一顺位家长”,其家务劳动时间会随着子女数量的增加而上升;父亲作为“第二顺位家长”,子女数量对其家务劳动时间的作用小于母亲[22]。格伦斯坦的研究发现,子女数每增加一个,妻子家务劳动时间增加2.65小时,丈夫家务劳动时间增加1.17小时(但是丈夫家务劳动比例降低1.68个百分点)[23]。基于丹麦数据的分析显示,子女数量的增加仅会增加妻子的家务与劳动时间,对丈夫的家务劳动时间无显著影响[24]。部分国内研究也证实了子女数量与妻子家务劳动时间存在线性正相关关系,此外,杨菊华的研究还发现子女数量与丈夫的家务劳动时间呈现负相关关系[25],徐安琪与刘汶蓉的研究发现子女数量对女性家务分配公平感知有负面影响[26]。

舒晓灵的研究发现中国青年群体在劳动性别分工理念上呈现出更明显的平等主义特征[27],尽管如此,考虑到中国社会依旧明显的父系制社会结构与文化传统,以及性别社会化对于青年夫妻家务劳动分工理念的形塑作用,本研究认为子女数量对于夫妻家务劳动时间的作用可能更符合传统的研究预期,由此提出研究假设H1b:无论对于丈夫还是妻子,子女数量的增加都会提升其家务劳动时间;子女数量增加对于妻子家务劳动时间的正向推动作用大于丈夫。

2.性别呈现视角

性别呈现视角强调性别本身对于夫妻家务劳动分工的作用,一方面夫妻的家务劳动行为受到性别意识形态的影响,另一方面偏离性别形象的夫妻会通过家务劳动行为进行补偿与建构。

首先,性别呈现视角强调个人家务劳动行为与其性别意识形态具有方向上的相似性。如果婚姻双方长期生活在性别意识形态偏向传统主义的社会情境中,那么不均衡的家务劳动分工作为一种被普遍接受且制度化了的社会规范就更容易被已婚夫妻所认同并实践[28]。布劳恩等的研究发现,女性自身的性别意识形态越偏向传统主义,她对家务分配不公平的感知就越弱[29]。如果夫妻的性别意识形态具有更明显的传统主义特征,那么他们的家务劳动分工会更偏向“男主外、女主内”的传统模式,妻子的家务劳动投入与丈夫的差异会更大;如果夫妻的性别意识形态具有更明显的平等主义模式,上述差异将会更小。普雷瑟的分析发现,平等主义性别意识形态会减少妻子的家务劳动时间,增加丈夫的家务劳动时间[30]。基于中国数据的研究也支持了平等主义性别意识形态对于丈夫家务劳动时间的正向推动作用[31]。综上,本研究认为,性别意识形态对中国青年夫妻的家务劳动分工也具有影响,二者在方向上也具有一致性,由此提出研究假设H2a:性别意识形态越传统,妻子的家务劳动时间越多,丈夫的家务劳动时间越少。

其次,性别呈现视角将性别视为通过互动不断生产与再生产的社会后果,从这一意义而言,性别的社会意义是夫妻双方在互动中通过一系列性别分工行为努力达到与维持的成就,亦即主动地建构性别过程[32]。通过传统主义的家务劳动分工,已婚夫妻得以展现符合父权制社会期望的“经济支柱/家庭主妇”的性别气质,进而维持了自身的性别认同[33]。不仅如此,家务劳动分工还成为在其他领域偏离性别形象的夫妻用以调整性别形象的方式,在社会经济地位领域偏离传统性别形象的个人会通过家务劳动进行主动的性别形象建构,当妻子的收入超过丈夫时,收入的增加不再伴随着家务劳动时间的下降,相反,妻子会增加自身的家务劳动时间以呈现女性气质。相关研究发现,丈夫对妻子经济依赖的增加伴随着丈夫家务劳动投入比例的下降,以及妻子家务劳动投入比例的增加,就经济依赖与家务劳动投入的关系而言,丈夫和妻子分别呈现倒U型与U型曲线特征[34]。本研究将考察青年夫妻是否存在建构性别这一现象,基于上述研究成果,本文提出研究假设H2b:经济依赖与妻子家务劳动时间呈现U型曲线,与丈夫家务劳动时间呈现倒U型曲线。

3.经济交换视角

经济交换视角延续了新古典主义经济学关于家务劳动分工的解释路径,即家庭内部的夫妻双方是具有合作关系和共同目标的理性行动者,为了实现经济效用的最大化以及家庭目标,夫妻双方倾向于通过分工的方式进行合作[35]。经济交换理论将家务劳动分工视为合作双方基于其经济资源所进行交换的社会后果,由于默许了丈夫收入普遍高于妻子收入这一前提,经济交换视角下的夫妻家务劳动分工将呈现如下模式:首先,由于丈夫将时间集中于劳动力市场会带来更多利益,那么相对而言,妻子将时间集中于家务劳动能够实现家庭总体效用最大化[36];其次,拥有更多经济资源的丈夫能够在收入与家务的交换中占据优势,从而形成对妻子的权力支配,在经济上依赖丈夫收入的妻子只能默许上述权力支配,从而付出更多家务劳动[37]。在父系制与从夫居制特征依旧明显的中国社会,收入的性别差异依旧存在,妻子的收入相对低于丈夫,她可用于经济交换的渠道也相对更少(一方面核心家庭比例的增加使得妻子更多地与丈夫交换经济资源,另一方面传统婚嫁理念的存在使得妻子在婚后获得父母的经济支持较少,相对而言丈夫更容易获得来自父母的经济支持),由此导致上述经济交换逻辑在中国社会中也可能存在。

刘爱玉等基于第三期中国妇女地位调查数据的研究发现,无论丈夫还是妻子,对于配偶经济依赖的下降会降低其家务劳动时间,这种效应存在性别差异[38]。齐良书运用中国9省已婚夫妻家庭调查数据的分析发现,议价能力(作者以妻子/丈夫工资率0.85为标准界定妻子议价能力的高低)的提升会显著降低个人(无论是丈夫还是妻子)的家务劳动时间以及家务劳动比例,而且这种效果对丈夫而言更大[39]。

综合经济交换视角与相关经验研究,本文提出研究假设H3:无论对于丈夫还是妻子,对配偶经济依赖程度的下降将会降低自身家务劳动时间。

1.数据与样本

本研究选择中国综合社会调查2012数据,数据B卷部分包括本研究所需要的核心变量(如家务劳动时间、市场劳动时间、子女数量、收入等)。本文将研究对象严格地界定为25~45岁的青年已婚夫妻,共有1385个样本进入研究模型。此外,笔者在2019—2020年通过半结构式访谈考察了15对25~45岁有子女的青年夫妻的家务分工状况,在定量分析后结合定性资料对上文假设进行检验与论证。

2.变量与操作化

CGSS2012问卷要求被访者报告每周家务劳动的小时数,本研究将“家务劳动时间”编码为定距变量,参考既往的研究设计,每周家务劳动时间的上限被设定为100小时(超过100小时的数值编码为100)。

结构限定假设涉及两个关键自变量:市场劳动时间与子女数量。本文将市场劳动时间与配偶市场劳动时间编码为定距变量,并将上限定为100小时。本文将子女数量操作化为被访者儿子数与女儿数的总和,进而将“子女数量”编码为定距变量。性别意识形态变量的操作化基于CGSS问卷社会态度部分的一个情景判断题目,参照相关研究[40],本文对被访者关于五个题目回答的得分求均值,从而得到被访者性别意识形态综合得分。性别呈现与经济交换假设都涉及一个关键自变量,即经济依赖,参考索伦森和麦克拉纳罕的经典操作化方式,本文也将经济依赖操作化为“(个人收入-配偶收入)/(个人收入+配偶收入)”[41],为了考察经济依赖与因变量的关系是否存在曲线特征,本文将其平方项也放入模型。此外,一系列控制变量也被纳入回归模型,分别为年龄、户口类型、共产党员身份、受教育程度以及家庭年收入对数。

1.描述性统计

描述性统计结果显示,25~45岁的青年夫妻中,妻子每周的家务劳动时间为16.683小时,丈夫则为7.738小时,妻子家务劳动时间约为丈夫的2.2倍,这与刘爱玉等学者基于第三期妇女地位调查计算得出的2.4倍较为接近。进一步的描述性分析显示,妻子家务劳动时间的中位数落在12~14之间,超过65%的妻子每周家务劳动时间在10小时以上;丈夫家务劳动时间的中位数则落在6~7之间,仅有20%的丈夫每周家务劳动时间超过10小时。综上,青年夫妻的家务劳动分工依然呈现出明显的传统主义模式。

2.回归分析

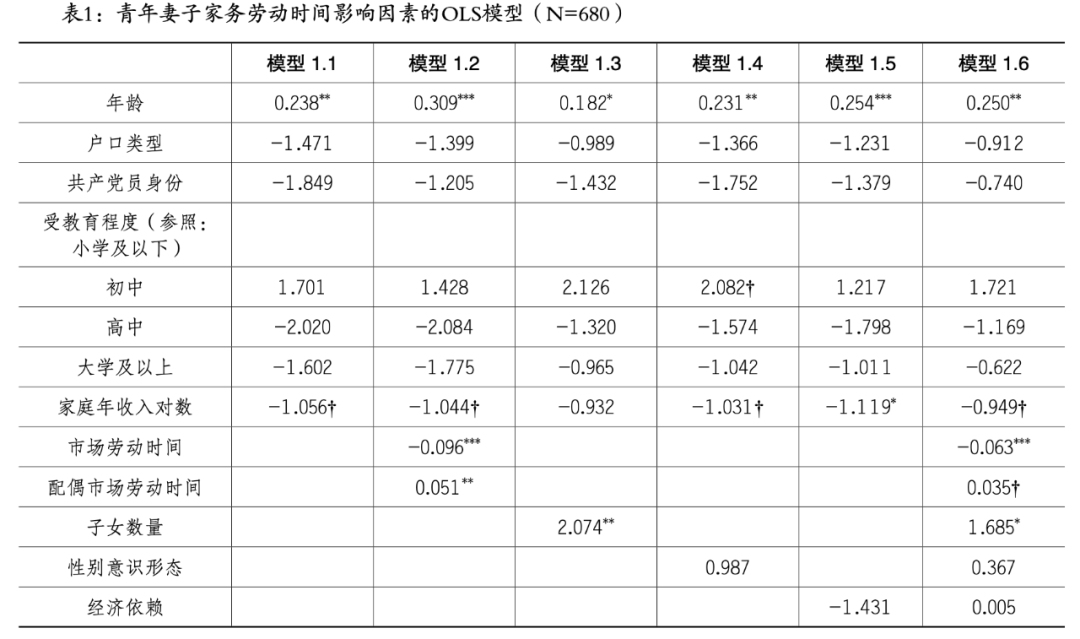

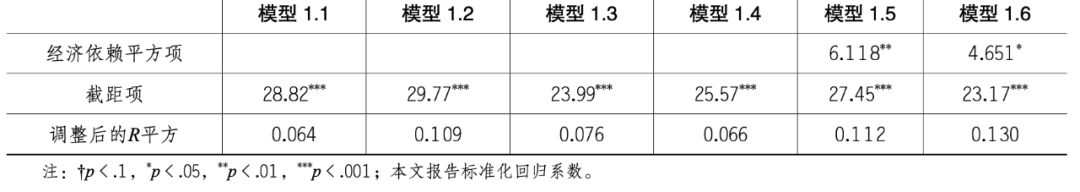

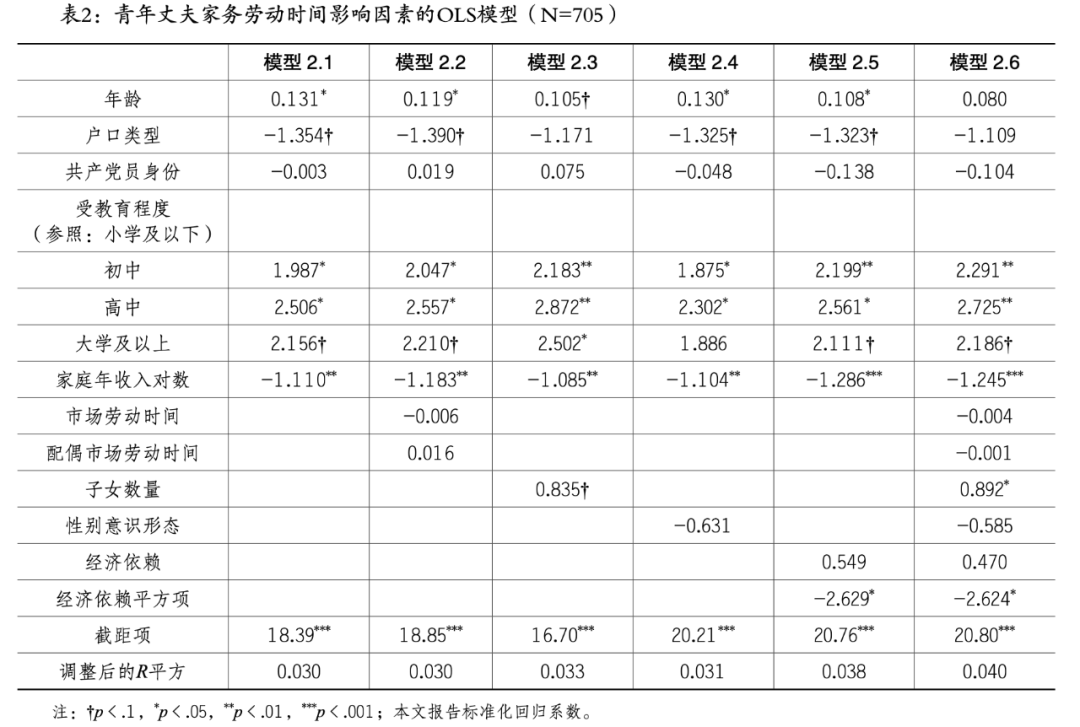

本研究选择基于普通最小二乘法回归(OLS)模型检验上文提出的研究假设,实证结果分别见表1与表2,所有回归模型都通过了p<.05>

模型1.2的结果显示,市场劳动时间对因变量的作用在p<.001>

模型1.3显示,子女数量对青年妻子家务劳动时间的作用在p<.01>

性别意识形态对因变量的作用如模型1.4、2.4所示。无论是在模型1.4中只包含控制变量与性别意识形态,还是在模型1.6中放入包括性别意识形态的所有自变量,性别意识形态对因变量的作用都未通过p<.05>

模型1.5与模型1.6显示,经济依赖(一次项)对因变量的作用不具统计显著意义,经济依赖平方项对因变量的作用则分别通过了p<.01>

平等主义的家务劳动分工对于减少已婚夫妻家庭-工作冲突以及提升婚姻幸福感的正向推动作用已得到诸多研究的支持,考察青年夫妻家务劳动行为的性别分工与影响因素,不仅有助于探索推动青年夫妻平等主义家务劳动分工的动力性机制,还有助于应对当代青年夫妻面临的家庭-工作冲突以及高离婚率问题。基于CGSS2012数据与半结构式访谈资料的分析,本研究发现:青年夫妻家务劳动的性别分工呈现出明显的传统主义倾向;相对于经济交换理论,结构限定理论与性别呈现理论对青年夫妻的家务劳动分工行为更具解释力,除了市场劳动时间与子女数量的作用,研究首次发现青年已婚夫妻同时存在建构性别现象。

本研究至少在两个维度上推动了相关研究的发展。首先,本研究将研究对象限定为25~45岁的已婚夫妻,这是首次有研究系统考察中国青年夫妻的家务劳动分工,为研究青年群体的时间分配、劳动性别分工以及家庭与工作冲突等现象提供了直接、具体的证据。其次,本研究揭示了青年夫妻在家务劳动中建构性别的努力,推动了社会性别理论与家庭研究在分析青年群体行为中的进一步结合。此外,基于上述发现,本研究认为继续推动青年女性的劳动力市场参与、呼吁青年男性承担更多的家务与抚育责任以及进一步降低收入领域中的性别鸿沟,对于推动青年夫妻家务劳动分工的性别平等化进程具有政策意义,不仅如此,考虑到当前青年女性普遍担心生育导致的家务负担,上述讨论可能对于二孩政策的顺利实施具有一定的推动意义,当然,如何干预与改变青年夫妻的家务劳动分工及其可能的社会后果,需要未来更加深入的研究进行考察。

[基金项目:本文系国家社会科学基金青年项目“全面两孩政策下的父母身份效应与支持政策研究”(课题编号:20CSH023)的阶段性成果]

孙晓冬:西安交通大学人文社会科学学院副教授

参考文献:

[1] Joshi H. The Opportunity Cost of Childbearing:More Than Mothers’Business[J]. Journal of Population Economics, 1998,11(2):161-183.

[2] Lachance-Grzela M,G Bouchard. Why Do Women Do the Lion’S Share of Housework ?A Decade of Research[J]. Sex Roles,2010,63(11-12):767-780.

[3] Brines J. Economic Dependency,Gender,and the Division of Labor at Home[J]. American Journal of Sociology, 1994,100(3):652-688.

[4] 风笑天,乌静 . 在职青年“家庭 - 工作”冲突及其影响因素[J]. 北京青年研究,2014(3):20-28.

[5] 唐美玲 . 青年白领的工作家庭冲突及其影响因素分析—对山东青岛青年白领的调查分析[J]. 青年研究,2009(1):10-18.