为纪念包豪斯成立100周年,香港大学美术博物馆正在展出“影像包豪斯:埃里希·葛斯梅勒镜头下举世闻名的设计学府”,展览通过包豪斯毕业生和教师埃里希·葛斯梅勒的摄影镜头,窥探这所世界知名学府带来的百年影响。

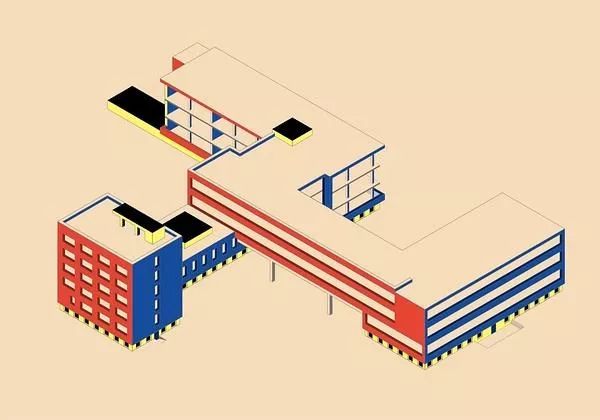

包豪斯校舍

展品涵盖一系列由包豪斯师生们研发的创新技术,它们交织出一种实用之美,使包豪斯成为20世纪最重要的现代艺术运动。

包豪斯的老师们

埃里希·葛斯梅勒(1902–1957)曾受训成为一名木匠,1922年至1927年间入读魏玛的包豪斯学院。葛斯梅勒除了专注于德绍工坊的工作外,也受委托以摄影来记录包豪斯教学大楼,并捕捉学生们及其设计作品的影像。

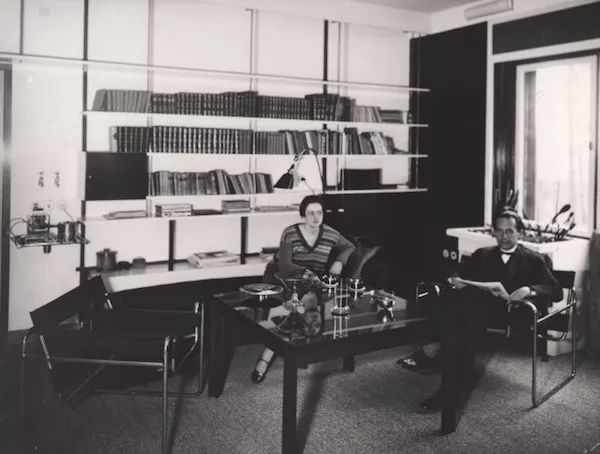

展览中埃里希·葛斯梅勒的照片呈现出包豪斯校园内部建筑的特色,以及包豪斯艺术家的艺术作品,包括由葛斯梅勒设计的茶几、他与马塞·布罗伊尔合作设计位于汉堡的“托斯之家”。

汉堡托斯之家的起居室。马塞·布罗伊尔与埃里希·葛斯梅勒合作设计。

包豪斯课程的核心在于“建筑”。

包豪斯学生在选科前,必须先用一年时间来研习颜色、形式和材料。由精通金属、木工及不同形式的灯光设计的玛丽安·布兰特所设计的作品,正是这种跨学科专业的典范。

由玛丽安·布兰特设计的《茶炊具》 1925年 现藏于布什·莱辛格博物馆

展览的展品涵盖一系列由包豪斯师生们研发的创新技术,如纺织创新物料Eisengarn(意指“铁纱线”)、马塞·布罗伊尔设计的以扭曲钢管为材的家具形式等。

种种新颖的材料和技术,交织出一种实用之美,使包豪斯成为20世纪最重要的现代艺术运动。

/ 沃尔特·格罗皮乌斯与包豪斯大楼 /

德绍包豪斯大楼 学校由沃尔特·格罗皮乌斯设计 冬季,东面景观

有“现代建筑之父”美誉的包豪斯创办人沃尔特·格罗皮乌斯(1883–1969,Walter Gropius),是二十世纪最具影响力的设计师、理论家和教育家之一。

格罗皮乌斯生于柏林一个中产家庭,其叔父马丁·格罗皮乌斯是当时炙手可热的建筑师,曾于1881年设计柏林装饰艺术博物馆。格罗皮乌斯在慕尼黑和柏林修毕建筑学后,在1908年至1910年间于彼得·贝伦斯的事务所受训,建立起讲求建筑功能的个人设计风格。

1910年,格罗皮乌斯加入德意志工艺联盟,并与设计师阿道夫·梅耶一同成立新的事务所,专门生产家庭与工业用品。第一次世界大战爆发后,格罗皮乌斯取代一位外国建筑师,成为魏玛市立工艺美术学校校长。

后来他将此校与魏玛艺术学院合并,于1919年正式成立包豪斯。1934年,格罗皮乌斯逃离德国,先后定居伦敦和波士顿,并于1937年至1952年间任教于哈佛大学设计学院研究所。

/ 奥斯卡·史雷梅尔与《三人芭蕾》/

奥斯卡·史雷梅尔(1888–1943,Oskar

Schlemmer)是一位划时代的艺术家,在其短暂却丰富的专业生涯中,他精通绘画、雕塑、设计和编舞艺术。

史雷梅尔完成包豪斯雕塑工坊的教学工作后,于1923年成为该学院的形式大师(Master

of Form),直至1929年。

奥斯卡·史雷梅尔《三人芭蕾》

史雷梅尔于教学时期最为知名的作品是《三人芭蕾》,这件舞台作品大胆地让演员穿上几何形状的金属舞衣,由此呈现人类身体的再现,即史雷梅尔所谓“形式与颜色的派对”。

在史雷梅尔整个职业生涯中,他创作出大量绘画、雕塑和写生作品,同时在编舞和舞台工坊中投入精力。他通过别具一格的媒介来探索身体与空间的关系,打破艺术界既定的常规。史雷梅尔的作品发人深省,五度入选由纳粹政权于慕尼黑举办的“颓废艺术”展览。

/ 伊势·格罗皮乌斯,“包豪斯夫人”/

沃尔特·格罗皮乌斯与妻子伊势·格罗皮乌斯

伊势·格罗皮乌斯(1897–1983,Ise

Gropius)是包豪斯创办人沃尔特·格罗皮乌斯的妻子,一直尽心尽意追随丈夫的艺术理念,沃尔特·格罗皮乌斯笑称她是“包豪斯夫人”。

格罗皮乌斯多年来以档案保管员、口译员、编辑和推广员等不同身份支持丈夫的工作。虽然格罗皮乌斯的主要职务是行政和策划工作,但在处理早期包豪斯校务以及往后美国的事务上,她扮演着与丈夫同等重要的角色。

位于德绍的大师住宅

格罗皮乌斯通过参与各式各样的设计元素来建立个人风格,其中最受瞩目的是位于德绍的大师住宅(Masters’

House)。

她亦是一位充满热忱的摄影师,其大部分保存完好的自拍照流露出她前卫的洞悉力和进行实验的热诚。许多由她编著的设计、时尚和科技书刊,对当时的德国造成极大回响,进一步提升包豪斯的美学。1979年,美国建筑师协会委任年老的格罗皮乌斯为荣誉会员,以表扬她对建筑界的贡献。

/ 马克斯·克拉耶夫斯基 /

马克斯·克拉耶夫斯基(1901–1971,MaxKrajewski)是一位波兰裔俄罗斯建筑师。

1919年,他为了逃避鲁尔区的军事冲突,迁至德国赫内市从事劳动和金属加工工作,并在夜校修读德文。克拉耶夫斯基以自学闻名,他透过在绘画界圈内累积经验,并在波鸿民众大学的非正式学习中磨练自己的技艺。

1923年,克拉耶夫斯基在朋友弗里茨·库尔的邀请下加入包豪斯的金属工坊。他负责设计德绍包豪斯校舍位内楼高五层的工作室之照明设备。

1926年,克拉耶夫斯基在沃尔特·格罗皮乌斯的建筑事务所完成实习后,获委任为包豪斯建筑项目主任,主理建造特尔藤住宅区、德绍就业中心、卡尔斯鲁尔的德玛斯托住宅区等。

1931年,克拉耶夫斯基移民苏联,在莫斯科继续担任建筑师。

天花灯1926年德绍包豪斯大楼内的餐厅由马克斯·克拉耶夫斯基设计

/ 马塞·布罗伊尔与金属钢管椅 /

马塞·布罗伊尔(1902–1981,Marcel Breuer)年轻时获奖学金前往维也纳美术学院修读绘画,却在开学数周后退学,转而成为一位维也纳建筑师的学徒。1921年,他迁到德国魏玛入读包豪斯,专攻家具制造。

布罗伊尔的才华迅速获得格罗皮乌斯赏识,到了1924年,他已成为一位大师,并担任包豪斯木作工坊负责人。布罗伊尔在柏林、苏黎世和伦敦等地执业后,定居美国,并加入由格罗皮乌斯领导的哈佛大学设计学院研究所。

后来,他在巴黎成立个人公司布罗伊尔建筑师事务所。这位匈牙利建筑师是最具影响力的“国际风格”倡议者之一,该运动主张应用源自工业时期的新形式、技术和物料。

《坐在俱乐部椅(型号B3)上的女人》 (座位上的人是莉丝·贝尔或伊势·格罗皮乌斯) 椅子由马塞·布罗伊尔设计 面具由奥斯卡·史雷梅尔设计 裙子由莉丝·贝尔设计

除了著名的金属钢管椅外,布罗伊尔的名作还包括位于麻省的格罗皮乌斯住宅和夏格蒂住宅、巴黎的联合国教科文组织总部、华盛顿的美国住房及城市发展部大楼等。

德绍包豪斯大楼食堂与包豪斯表演剧场 家具由马塞·布罗伊尔设计 天花灯由马克斯·克拉耶夫斯基设计

德绍包豪斯大楼内的大礼堂中的剧场椅子。1926年,由马塞·布罗伊尔设计,材质为镀镍钢管及铁纱线。

/ 玛丽安·布兰特与康登台灯 /

1911年,玛丽安·布兰特(1893–1972,Marianne Brandt)于魏玛艺术学院修毕绘画和雕塑。1919年,她嫁给挪威画家艾里·布兰特,四年后入读魏玛的包豪斯。

当时布兰特选修由约瑟夫·艾伯斯、拉兹洛·莫侯利纳吉、保罗·克利和瓦西里·康定斯基任教的课程,并专注于金属工坊的工作。

1926年,布兰特为德绍包豪斯校舍设计出首盏灯具,1927年创作出广受好评的金属台灯──康登台灯。

1927年,玛丽安·布兰特设计的康登台灯

1928年至1929年间,布兰特接替莫侯利纳吉出任金属工坊副系主任,与此同时,她进一步着手设计能大量生产的照明用具。

1929年底,布兰特离开包豪斯,前往哥达担任路帕维金属用具制作公司的设计总监。

1932年,她离开该公司,进而参与教学与策展工作。布兰特以金属器和玻璃器的工业设计享负盛名。

德绍包豪斯大楼编织工坊。织机、络筒机及天花灯由玛丽安·布兰特和汉斯·帕黎贝姆设计。

/ 汉斯·帕黎贝姆与吊灯 /

1915年,汉斯·帕黎贝姆(1900–1945,Hans

Przyrembel)在莱比锡完成锁匠学徒训练。第一次世界大战时,帕黎贝姆被征召入伍,其后幸存回国。1924至1928年间,他在拉兹洛·莫侯利纳吉的指导下入读包豪斯金属工坊,其银器和细颈壶作品闻名遐迩。

在包豪斯渡过的最后两年内,帕黎贝姆与玛丽安·布兰特紧密合作,钻研设计现代照明用具。1929年他返回莱比锡,开设一所制造照明用具的金属作坊,并于三年后通过了金匠和银匠的大师考试。

帕黎贝姆在第二次世界大战期间服役六年,据说最后成为俘虏而死。时至今日,他的设计仍受广泛沿用,包括在1924年至1926年间生产著名的茶叶罐和1928年设计的吊灯。

汉斯·帕黎贝姆设计的茶叶罐

德绍特尔藤住宅 示范客厅。家具由马塞·布罗伊尔设计, 吊灯由玛丽安·布兰特及汉斯·帕黎贝姆设计。

/ 冈塔·丝桃儿,唯一女性大师 /

德国纺织家冈塔·丝桃儿(1897–1983)既是包豪斯唯一的女性大师,亦是最具影响力的人物之一,更是创立包豪斯纺织工坊的关键人物。丝桃儿于1920年入读包豪斯,其事业发展蒸蒸日上,于1928年正式成为大师,乃是首位并唯一获得此教学荣誉的女性。

过往的包豪斯纺织课程缺乏完善的生产技术训练,在精通编织和纺织工艺的丝桃儿的领导下,包豪斯得以革新。她努力不懈的精神和尽心尽力的教导成功拓展编织工坊的规模,使之成为学院的关键学系。

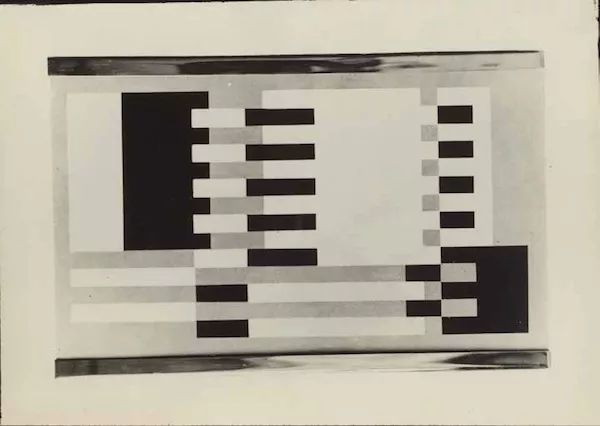

冈塔·丝桃儿设计的《壁毯》约1923年

丝桃儿极具远见,不断推动编织工坊进行改变和创新,鼓励工坊从以往专注于个人平面设计,转而强调现代工业设计,成功将之打造成包豪斯最成功的学系之一。

丝桃儿将现代艺术的概念与技术应用于编织上,着重进行合成物料的实验,其作品无疑是包豪斯创新风格织物的标志。

/ 弗雷·费贝特,现代综合规划之父 /

弗雷·费贝特(1879─1972,FredForbát)是一位才华洋溢的建筑师,曾设计出各式各样的作品,从家具设计到地区规划都有,尤以住宅设计和城市规划最为人熟悉。

他作为一位真正的功能主义风格创新者,是少数未曾入读包豪斯、却在20年代初被格罗皮乌斯选为包豪斯合作的艺术家。费贝特的几何和数学作品对创造出特定且独一无二的美学──后来成为了理性的“包豪斯风格”——影响深远。

1923年包豪斯展览中的“号角屋”正是这种风格的完美典范。

1923年包豪斯展览中的“号角屋”

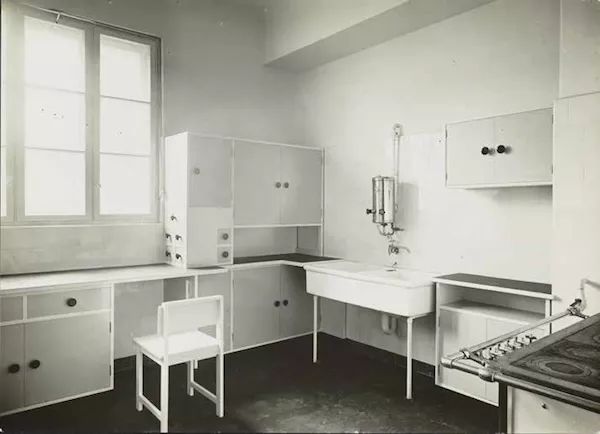

威里斯基博士家的厨房,位于柏林利希特费尔德,由弗雷·费贝特设计。

1920年代末,费贝特创立自己的建筑事务所,他在推行实施柏林小区房屋计划上更是功不可没。基于上述的经验,费贝特加入“恩斯特·梅小组”,该小组负责设计1930年代初苏联的工业城镇。他的功能性工业设计概念席卷全欧洲,费贝特亦因此获得“现代综合规划之父”的美誉。

/ 威廉·瓦根费尔德 /

威廉·瓦根费尔德(1900–1990,Wilhelm

Wagenfeld)是一位工业设计师,在玻璃和金属制品生产上取得巨大的商业成功。瓦根费尔德在入读包豪斯前已经验丰富,他曾在一所银器工厂实习,也曾于本地应用艺术学校学习,更获颁奖学金前往美茵河畔的哈瑙市立设计学院受训为一位银器匠,当时他甚至早已与两位合伙人成立自己的工坊。

瓦根费尔德在包豪斯的日子,制作了许多标志着包豪斯美学──线条流畅、几何与绝对现代──且至今仍在生产的作品。

1928年,瓦根费尔德成为魏玛市立工艺及建筑学院金属工坊的负责人,同时是一位自由职业艺术家。1937年,他的作品在巴黎世界博览会中展出,并获得最高荣誉大奖。

1940年,瓦根费尔德再次于米兰三年展中获得该项殊荣。

1954年,当他完成第二次世界大战的兵役后,瓦根费尔德在斯图加特成立工艺模型实验与发展工坊,一直工作至1978年为止。

德绍古提住宅。

家具由马塞·布罗伊尔设计,台灯由威廉·瓦根费尔德和卡尔·雅各布·尤克设计。

乔治·穆赫,包豪斯最年轻的大师之一

乔治·穆赫(1895–1987,Georg

Muche)是包豪斯最年轻的大师之一。穆赫曾于一所绘画与平面艺术学校修读绘画,亦曾于马丁·勃兰登堡的事务所工作。他迅速地在艺术专业界中广结人缘,成功与“暴风雨”组织一同举办作品展,更于1916年至1920年间在其辖下的学校授课。

1916年至1918年间,穆赫与著名的艺术家如保罗·克利和亚历山大·阿尔基边克等在“暴风雨”画廊举办了三次联展,最终促使他参与达达主义者的实验性展览。

1919年,穆赫加入包豪斯成为大师,着力编制学院课程。

1919年至1925年间,他以形式大师身份出任编织工坊负责人。1923年,穆赫监督和组织包豪斯首个大型展览,同时完成设计实验性住宅建筑“号角屋”。

由于穆赫的艺术触怒了当时德国的当权者,故于1937年,他的两件作品被没收并陈列于慕尼黑的“颓废艺术”展览。穆赫职业生涯晚期致力于教学及完成几件委托湿壁画作品。

德绍大师住宅,穆赫的起居室。绘画由乔治·穆赫创作,家具由马塞·布罗伊尔设计

/ 卡尔·雅各布·尤克,“包豪斯灯”设计者之一 /

卡尔·雅各布·尤克(1902–1997,Karl

Jacob

Jucker)在入读魏玛包豪斯之前,已在苏黎世艺术学院完成四年制的银锻造课程。

他在包豪斯修学期间,先向乔治·穆赫学习,再于金属工坊受训。尤克最为人所知的是与威廉·瓦根费尔德一同设计出广受欢迎的ME1“包豪斯灯”。

包豪斯灯,由卡尔·雅各布·尤克与威廉·瓦根费尔德一同设计

该款灯具是在匈牙利构成主义者拉兹洛?莫侯利纳吉领导下的包豪斯金属工坊制造。“包豪斯灯”几何造型设计简约,配有刻花玻璃圆形底座和以吹制冰晶玻璃制成的灯罩。

这款不透光灯罩有助将光线平均散布于房间内,其概念源自工业空间内常见的灯光设计。尤克后来前往一所银器工厂担任设计师,并任教于一所职训学校。

/ 约瑟夫·艾伯斯,欧洲现代主义权威 /

欧洲现代主义权威人物约瑟夫·艾伯斯(1888–1976,Josef

Albers)是包豪斯的毕业生和教授,致力推动美国和世界各地对新形式现代艺术的欣赏。

1920年,艾伯斯入读包豪斯,专研玻璃彩饰与设计。当包豪斯于1925年迁至德绍时,艾伯斯成为该校的教授,专注于玻璃和金属制作、家具设计和排版印刷。

他尤以将艺术蜕变至几何形状,以探讨由色彩与空间等基本元素所产生的视觉效果见称。

除了创作出众多的绘画、版画和建筑作品外,艾伯斯致力于教学和理论研究。他的著作《色彩互动学》于1963年出版,是迄今最详尽的色彩研究专著,并提出图像语言的基础媒介是天然颜色和色调,而非传统所认为的形式。

当时这个崭新的理念激发起连串讨论,启发新一代艺术家并对欧洲以外的现代艺术发展影响深远。

约瑟夫·艾伯斯《紧扣着》1927年 不透明玻璃,喷沙处理 版权:纽约所罗门·古根海姆美术馆藏。

/ 贝妮塔·科赫·奥特,德国现代主义纺织家 /

毕业于包豪斯的贝妮塔·科赫·奥特(1892–1976,Benita

Koch

Otte)是包豪斯编织工坊的显赫人物,亦是德国首屈一指的现代主义纺织家之一。

在1915年至1920年间,她在一所德国女子学校任教绘画、体育和手工艺。奥特随后为入读包豪斯而放弃教席,在修读数年后她受聘于包豪斯编织工坊。奥特及其同事丝桃儿是包豪斯纺织工坊中最具才华的女学生。

1925年,她离开包豪斯,前往哈雷艺术与设计学院担任纺织系主任。直到1969年,奥特的教学生涯才告完结,其终生学习的精神和艺术造诣,持续启发一代代的艺术家。

包豪斯校长室内的桌椅,1923年。

由沃尔特·格罗皮乌斯设计,地毯由贝妮塔·科赫·奥特制作。

/ 路得·华伦汀,儿童图书设计师 /

路得·华伦汀(1906–2002,RuthVallentin)是另一位年少时已入读知名包豪斯的关键人物。华伦汀出生于艺术世家,其家庭与革命分子和前卫艺术家的友谊深厚。华伦汀十三岁的时候,已进入刚成立的魏玛包豪斯地毯编织工坊接受学徒训练。

她的学习进度进步神速,更于1930年10月包豪斯织物巡回展览中展示自己的设计作品。

华伦汀十七岁时,决定离开包豪斯,前往柏林成为一位独立艺术家。

1933年,持续加剧的政治迫害逼使华伦汀与丈夫组织的小家庭逃往法国。华伦汀于法国继续担任艺术家,并以设计儿童图书而闻名。

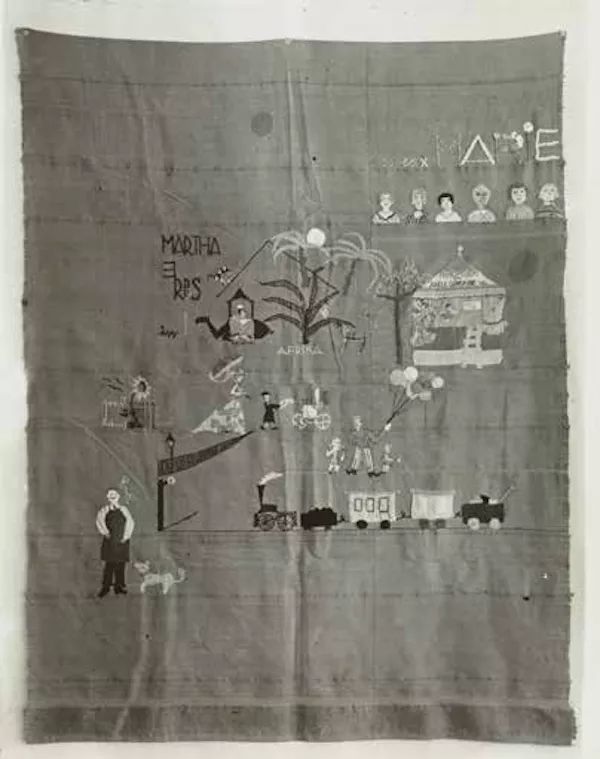

壁毯,约1922年。

馈赠马塞·布罗伊尔及马菲·埃蓓的结婚贺礼,由路得·华伦汀设计。

(展览由魏玛古典基金会、香港歌德学院、香港城市大学创意媒体学院及香港大学美术博物馆学会联合举办,展期至7月21日。

本文资料由香港大学美术博物馆提供,部分图片源自网络。

)