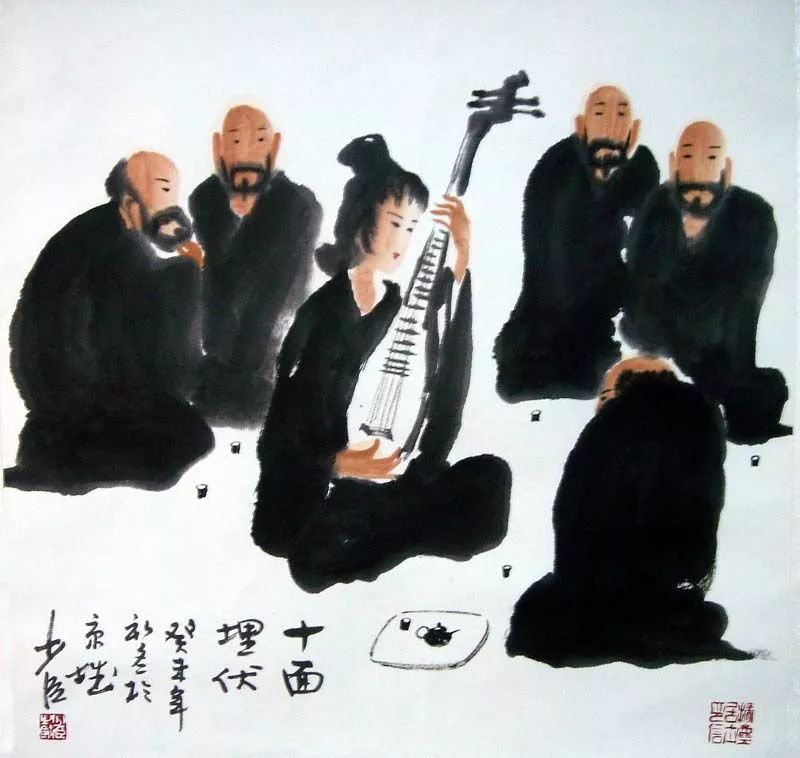

说到琵琶

《十面埋伏》定是

如雷贯耳

但是

你听过这样的对弹麽!

↓

俞冰所奏《霸王卸甲》

方锦龙所奏《十面埋伏》

营鼓起,项羽先声起势,刘邦随后对呵

酣战,落幕

二人两心境

来

我们先搞懂

故事背景

是什么?

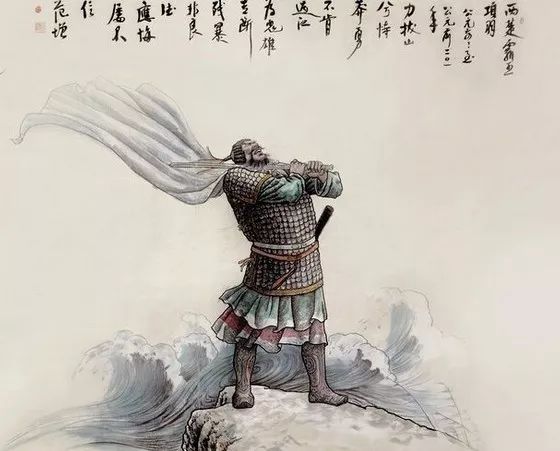

故事背景源于

垓下之战

,而

垓下之战

始于非君子的单方面战略毁约行为。

公元前203年(

高祖四年

),刘邦项羽暂时休战,以鸿沟为界,划分天下。而这时张良与陈平建议

毁约

,以领地为利,搬动韩信和彭越,同时命令刘贾率军,联合英布自淮地北上,五路大军合围楚地。垓下之战随之开始。

公元前202年(高祖五年)十二月,楚军被

先锋

韩信,

左翼

孔将军,

右翼

费将军,三面夹击中被击败。项羽被迫退回垓下城。随后便是

十面埋伏

,

四面楚歌

的典故,最后项羽自觉无颜见江东父老,

霸王别姬

,

自刎而死

。

于是

《十面埋伏》、《霸王卸甲》由此而生

该曲

是琵琶大套

武曲

,

到底何人作于何年已不可考,

我们能明确的是它是一首赞歌,且是

站在刘邦和汉军的立场描绘大战的胜利

,

激烈高昂,风云莫测。

全曲为三大部

分。第一部分描绘

出征前号角齐鸣

,众人振臂大呼的场景,由散到集中,由慢到快,增加跃跃欲试的气氛。第二部分是曲子的发展,决战前晚,汉军在垓下伏兵,宁静而又紧张。两军

交战

时刻,短兵相接,刀枪相击,气息急促,呐喊声交织起伏,震撼人心,将音乐推向高潮。第三部分描绘了

“乌江自刎”

,声音轻了下来,先是节奏零落的同音反复和节奏紧密的马蹄声交替,表现了突围落荒而走的项王和汉军紧追不舍的场面,随后是一段悲壮的旋律,表现项羽自刎,最后四弦一声如裂帛,音乐戛然而止。

反观此曲

,同一场战争,却是一首挽歌。

站在项羽和楚军的角度

,重点描绘被逼

退回垓下城后的

“楚歌”和“别姬”。低沉雄壮,凄楚又麻木。

全曲共三大部分。用琵琶模仿出密集的

鼓点

,

低沉急促,给全曲蒙上一些阴影,暗示着楚军将是个

悲剧性的收尾

。

第二部分与前曲一样描绘了激烈的战斗场面,两军对垒,剑拔弩张。

▼增加了鼓点的版本,会有不一样的味道哦

第三部分是全曲的

重点

,描写

项羽与

楚军被

逼垓下

最后大败

的心情起伏

。在“楚歌”中琵琶用非常长的轮指奏出凄切的曲调,和前面战斗的激烈形成鲜明对比,深刻地表现了楚霸王这个“力拔山兮气盖世”的历史人物在四面楚歌中那悲愤欲绝,从而下决心

别虞姬

,意欲自刎的怨。而后乐曲陡然加快,项羽与十二骑突围汉军,被汉军追逐的紧张气氛,形成第二次高潮,再次形成对比。

最后,项羽

自刎

,曲调低沉,却不哀婉,是盖棺定论

的麻木,寥寥几声,欲说还休。

琵琶曲终,是否又勾起了各位的

英雄武侠情节

?欣赏完这两首传世武曲

,我们再来听听唐代和现代的

文曲

佳作,平复下压抑的心情。

此曲为刘天华大师编拟,

借鉴了古典乐的

三部曲式作曲技巧,极富有

江南特色

,细腻、温婉、柔和、灵动。这首曲子有

题解

二,一是认为暮春三月,百花盛开,红花缀绿叶的美景,二是认为此飞花暗指雪花,隆冬时节叶片被雪花覆盖,露出点点绿意。在家喝三两壶茶,听首小曲,快哉快哉!

相传这首曲子为唐玄宗所作,与《霓裳羽衣曲》有异曲同工之妙,更是中国古曲中

描述月亮的佳作

。中秋未听,国庆来补~

听这首曲子让你仿佛身处华丽的宫殿之中,靡靡之音,绕梁三日,颇有大唐风韵

。开曲月亮慢慢爬升,月色朦胧。随后月下美人翩翩起舞,水袖抛掷,看官飘飘欲仙,节奏忽然变快,裙摆翻滚,步子加急,随后

用"长轮"指法演奏,乐音连绵不断,如同浮现玉宇千层,蟾光炯炯,最终月儿西沉,一切归于寂静,望月的人却醉了。

往期民乐相关:

了解完

民乐

也别忘了古典乐哟

《古典音乐大百科》

让你365天每天都有音乐的陪伴

▼