文︱罗逊

黄裳先生的读者多,自黄裳家流出来的东西也多。他在《买书记趣》中说过,“五七年后,降职降薪,下乡劳动,为了生活,就只好卖书,这是我去书最多的时候。检查旧目,十去八九”,时隔六十年,这些旧书恐早已化作纸浆;早在1998年的嘉德秋拍,有一批澹生堂旧藏就是出自“来燕榭”,据说其时黄裳为夫人重病而筹款;后来几件文人书法的转让闹得沸沸扬扬,引得几个妄人大放厥词;其他零零散散出来的也不少,不限于古籍和旧书,都是自己或者家人扔了垃圾。当然,“敬惜字纸”恐怕是当下保留得最好的传统,这些散碎一股脑地得到搜集、整理,几经辗转,形成了最近网络拍卖中的“黄裳专场”。

本场的旧书大都被家人撕去签名或签赠页,虽然尽职尽责的小贩及书商已将其重新拼好,毕竟品相有损,影响了成交价。不过拍品数量庞大,细细梳理,还真有值得说道之处。如这本《藤森成吉集》,扉页即有题记:“此为翻板书,而纸板实为现代丛书旧型。 一九五七年五月十一日下午,偕小燕游淮海路上,在海南书店得此种书十一册并记。 黄裳。”

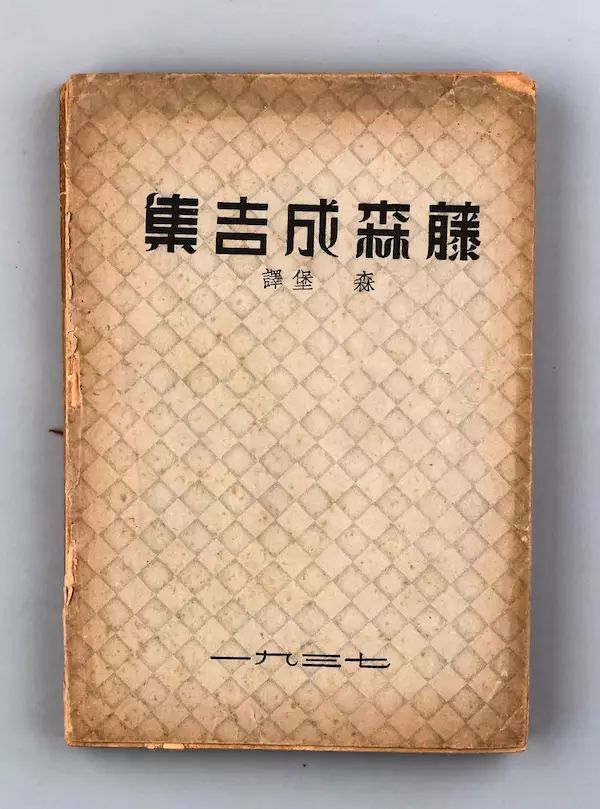

1937年版《藤森成吉集》,森堡(任钧)译。

《藤森成吉集》扉页

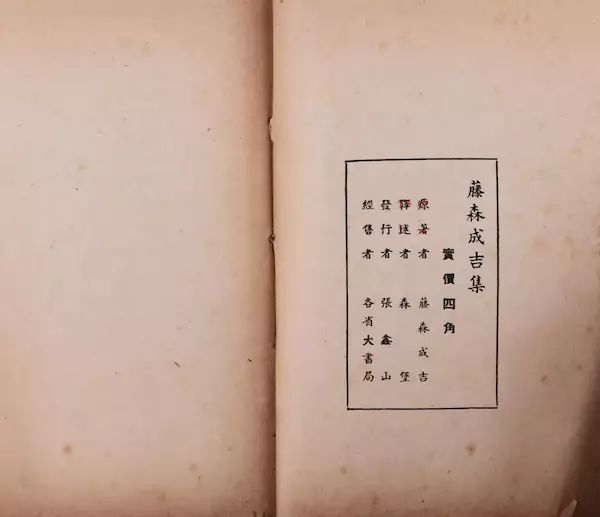

《藤森成吉集》原为现代书局1933年版,黄裳这本出版于1937年,沿用旧纸型,所以称为“现代丛书旧型”。现代书局名噪一时,《现代》杂志即为1932年5月施蛰存受书局所托创刊,曾出版好书无数,惜寿命不长,从创办至关张不到十年(1927-1935)。书的版权页没注明出版社,被精于此道的黄裳认定为“翻板书”,就是现在说的盗版。不过发行者“张鑫山”倒不是化名,他是当年龙虎书店的负责人,这个名字霸气的小书店创建于1935年,设在上海福州路与山西路交汇处,以出版通俗读物为主,尤好翻印。有意思的是,龙虎书店翻印了不少“革命”书籍,如出版于1937年的《高尔基论文》,署名“萧参”译,同样也署名发行者“张鑫山”,内中所收高尔基论文二十篇及所谓的译者“写在前面”一文,都自瞿秋白《海上述林》中移栽而来。

《藤森成吉集》版权页

能和爱侣一起逛书店,确是藏书人值得一记的。黄裳一次性购入“此种书十一册”,收获不少。藤森成吉是日本左翼作家中的领袖人物,曾经造访上海,由内山完造主持迎接,鲁迅、茅盾、田汉、夏衍等均在座,据夏衍回忆,席中鲁迅还给了田汉一个不小的难堪。与藤森成吉渊源最深的也是夏衍,早在旅日就读明治专门学校期间,就翻译了他的戏剧《牺牲》。黄裳与夏衍关系匪浅,买下这本书还特地题记,当时的心境是怀念歇业的龙虎书店还是念及故人,就不得而知了。

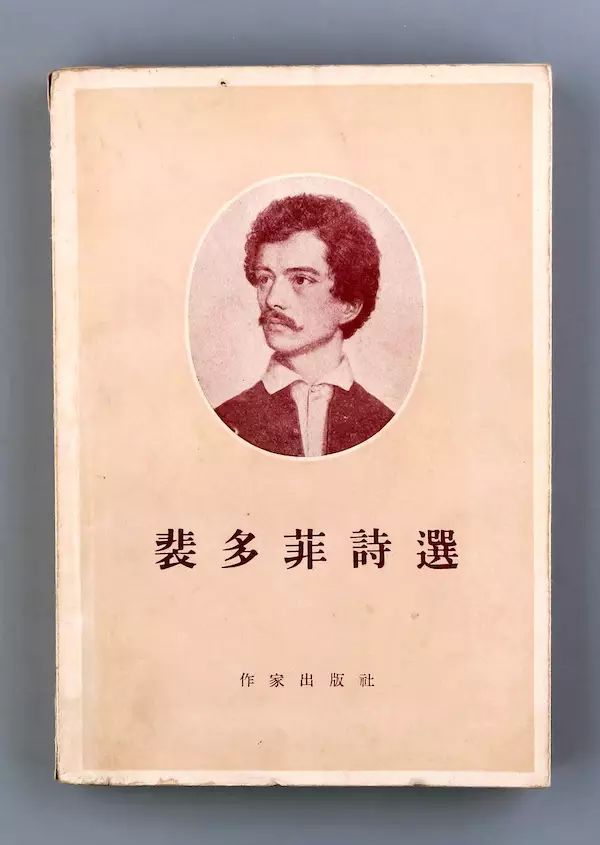

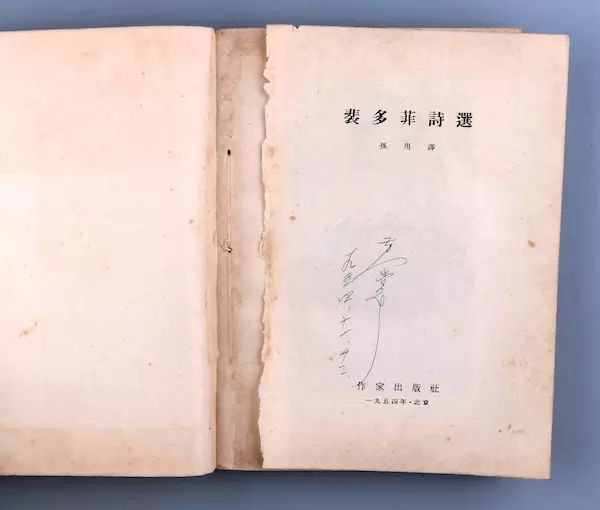

又如《裴多菲诗选》,这是孙用先生最知名的译作,1949年后多次出版,作家出版社1954年版为最早版本。黄裳与孙用差了近二十岁,关于两人的交往,除1949年前同为唐弢主编的《笔会》及顾均正主编的《少年读物》供稿以外,其他尚未得知。不过他们有共同的好友——周汝昌。周和黄是南开中学的同学,两人关系一直很好,1964年6月4日周写给黄的信中说:“裳弟:……词话即寄,缘月底连邮费亦须等发薪。兄处常如此,弟或以为奇,他人更不能置信耳。笑笑!”入不敷出若此,找谁借钱呢?其中就有同住无量大人胡同的同事孙用。周夫人和孙夫人关系很好,同为人民文学出版社装订厂的临时工,周家经常向孙家借钱。也许周汝昌在写给黄裳的其他信中,会提到这位扶危济困的朋友吧。

《裴多菲诗选》

《裴多菲诗选》扉页

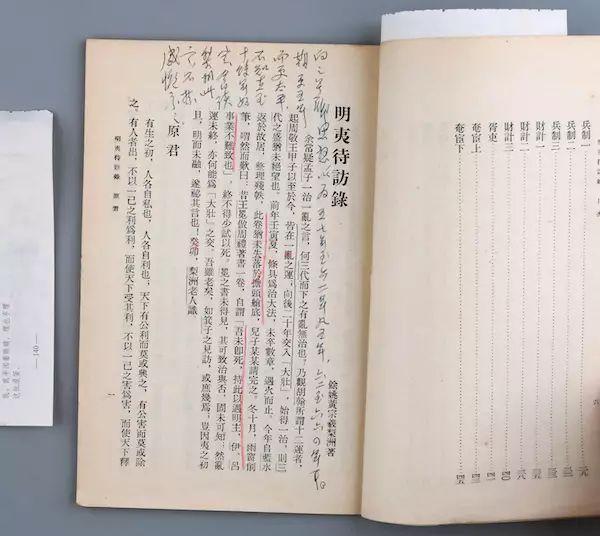

不单是签名,书中也偶有批注。如这本《明夷待访录》,由原古籍出版社1955年整理出版,当时以“梨洲遗著汇刊”

(薛凤昌编,上海时中书局1915年铅印版)

为底本,用“海山仙馆丛书”及“小石山房丛书”等参校并加以分段整理,出版说明中提到“各本辗转翻印,恐不免还有错误,待找到了初刻本,当重新行校正”。通行的是1981年中华书局版,这一次找到了初刻本即“浙江慈谿二老阁本”重校,但未发现文字异同,仅改正了标点讹误。目前没查到黄著中提及此书,但读到黄宗羲开篇“余尝疑孟子一治一乱之言,何三代而下之有乱无治也”时,黄裳有感而提笔:“向之无聊思想,以为五七年至六二年凡五年,六二年至六六四年耳。期更五年而更太平,不知直至十余年始定,今日读梨洲此言,不禁感慨系之。”

《明夷待访录》

《明夷待访录》黄裳批注

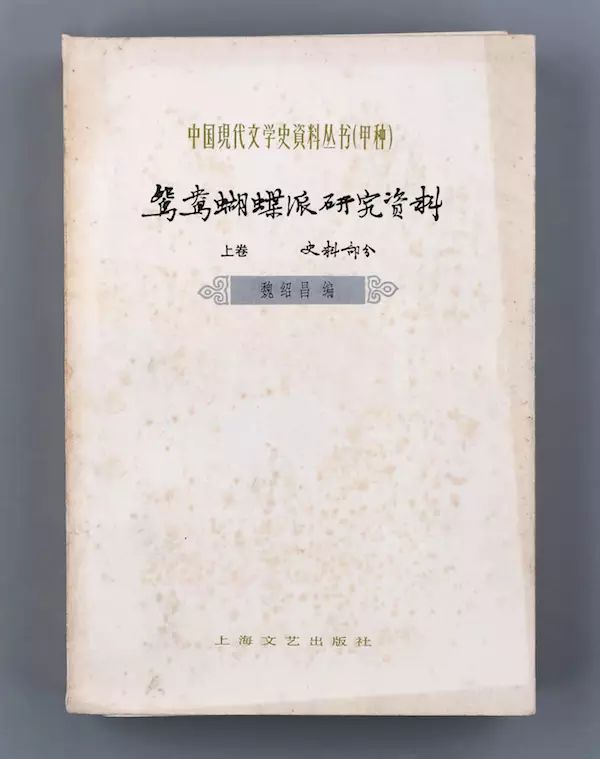

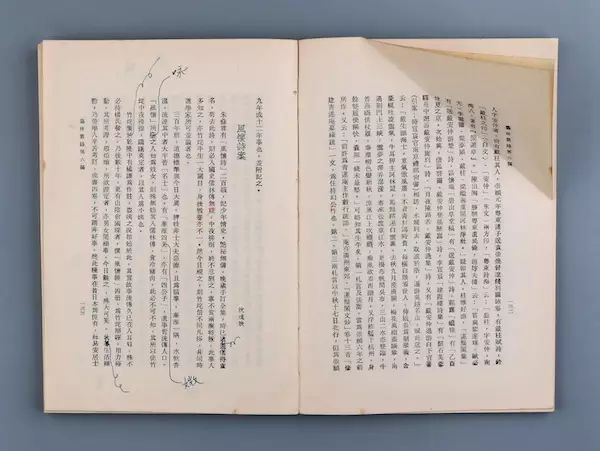

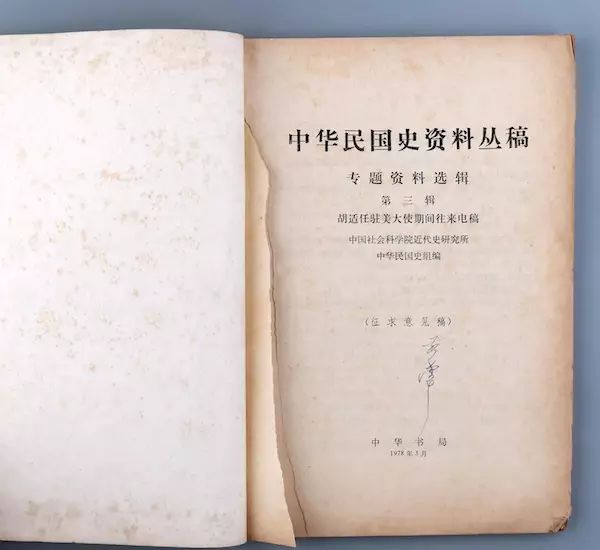

其他如1984年由书目文献出版社出版的《一士类稿 一士谈荟》,以及《文史资料选辑》《鸳鸯蝴蝶派研究资料》《艺林丛录》《中华民国史资料丛稿》等多本,都是黄先生爱读的书。

《一士类稿 一士谈荟》

《文史资料选辑》

《鸳鸯蝴蝶派研究资料》

《艺林丛录》

《艺林丛录》

《艺林丛录》

《中华民国史资料丛稿》

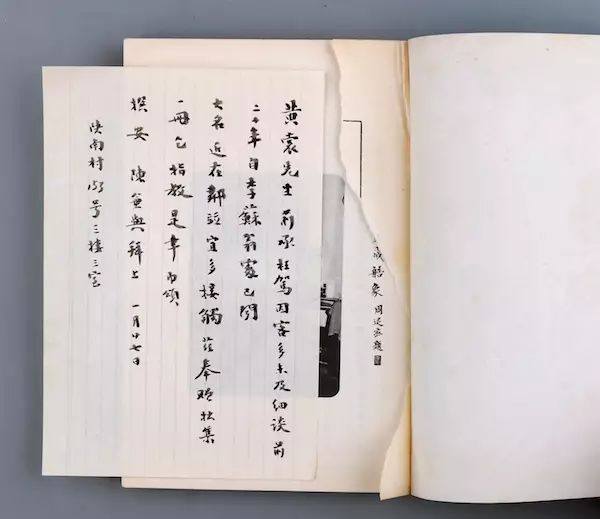

也有几本签赠本幸存。如陈兼与签赠本《兼于阁诗》,签赠页被撕去,有一通毛笔信札藏在书中未被发现:

黄裳先生:前承枉驾,因客多,未及细谈。前二十年,自李苏翁处已闻大名,近在邻竝,宜多接触。兹奉赠拙集一册,乞指教,是幸。即颂撰安!

陈兼与拜上 一月廿七日

陕南村153号三楼三室

《兼于阁诗》

陈兼与毛笔信札一通

这是黄裳初次拜会陈兼与后,陈老的赠书及短札。黄裳在《忆蛰存》一文中提到,施蛰存和几位老朋友每周在陈老家里聚会谈天,因为住得近,也介绍黄裳去参加,曾去过几次。施蛰存《更生日记》对这次聚会失载,但记录了后来几次在陈宅中与黄裳的晤面。李苏翁应是李宣倜(1888-1961),号苏堂。李宣倜好京剧,曾与罗惇曧、樊增祥合著《鞠部丛谈校补》,黄裳当年写的《旧戏新谈》应当引起过他的注意。

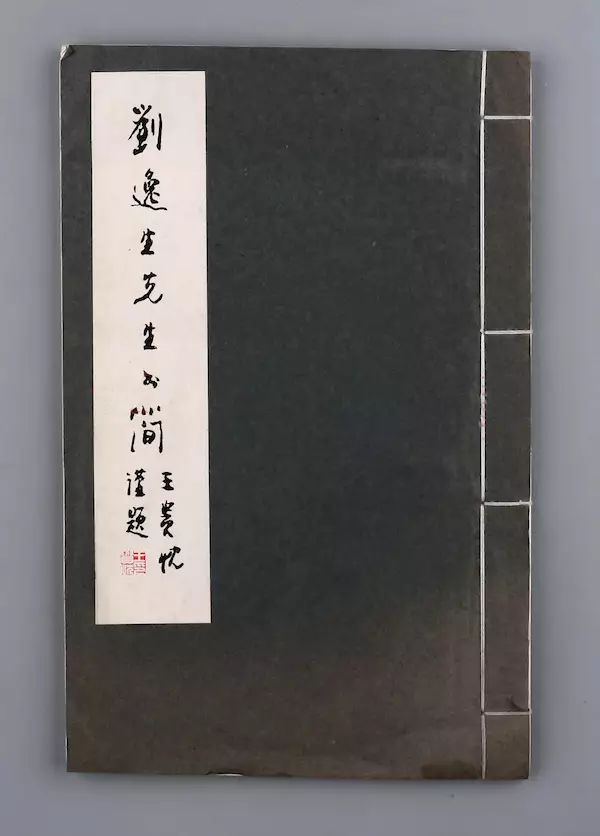

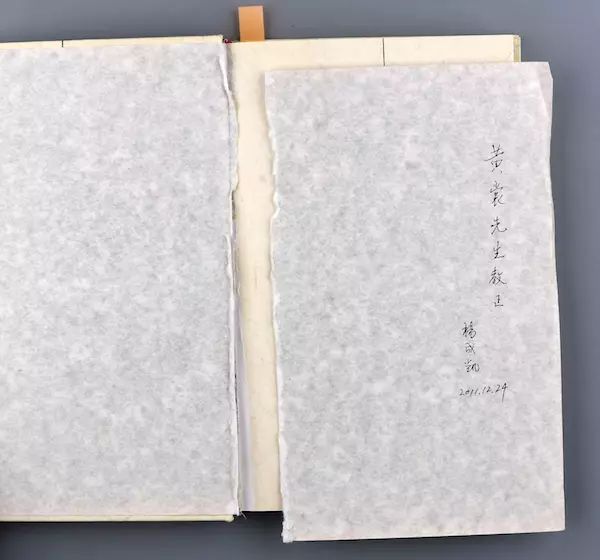

又有王贵忱签赠的《刘逸生先生书简》一册,扉页已不存,幸有短札一封:

黄裳先生:前拜领赐书后,随即寄奉小札叩谢,计已检收矣。不料竟因小恙入院医疗,至今仍在留医中。故延迟数日方始寄上小书,请鉴恕。前几年,晚编印一小册《李一氓同志书简》,如尊处未备,当寄奉也。匆匆奉问。顺颂撰安!

晚 王贵忱拜上

十二月一日夜

《刘逸生先生书简》

王贵忱信札一通

刘逸生是岭南诗人和词家,也是王贵忱的朋友,刘逝世后王贵忱将遗简刊出,另刊印了李可染、周叔弢、周一良、于省吾、潘景郑书简集多种,还有信中提到的《李一氓同志书简》。看到1928年出生的王贵忱于此自称晚辈,才想到2019年就是黄先生冥寿百岁了。

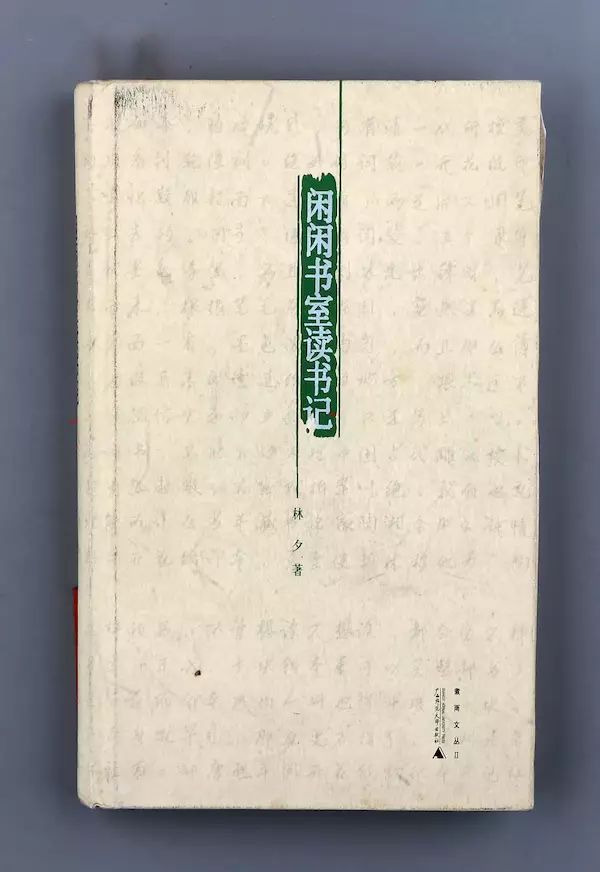

晚近的书多是签赠本,如同为藏书家的杨成凯。

《闲闲书室读书记》

《闲闲书室读书记》扉页

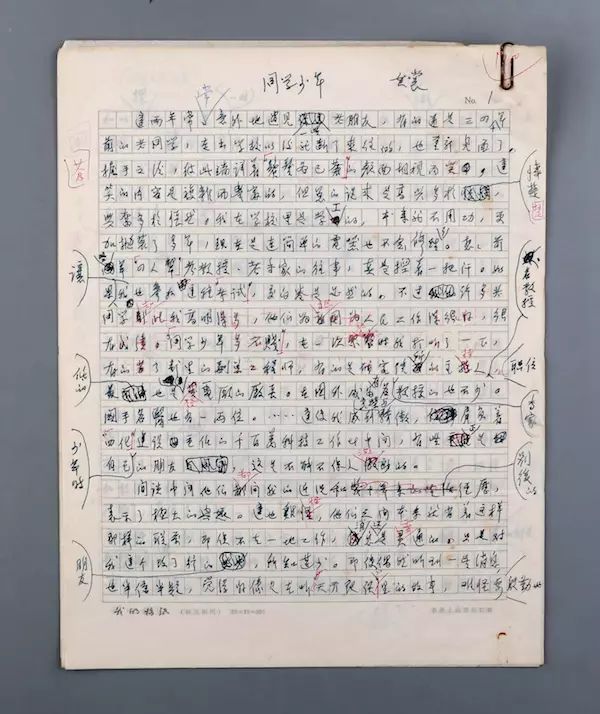

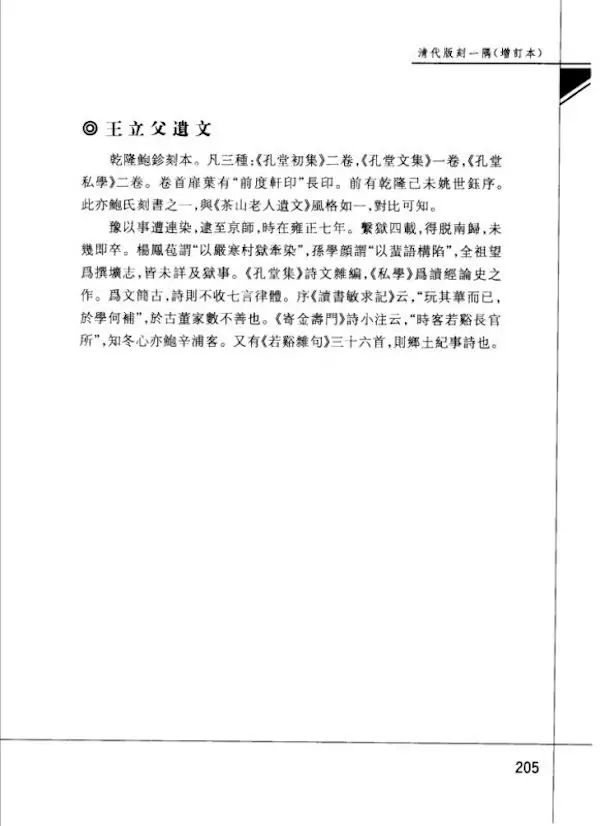

本次拍卖的“标王”,是名为《同学少年》的文章,有四页之多。手稿为钢笔书写,用纸有“我的稿纸”字样,有人目为黄裳专用稿纸,其实黄裳致古剑的信中提到过这事:“又想托你买一些稿纸(商务印书馆有售,薄型报‘我的稿纸’)买四五本即可,挂号寄下,用费由稿费扣,或记帐将来投稿再说,如何?”

此文遍查不得,猜测为未刊稿,全文录下——

这两年常常意外地遇见一些老朋友,有的还是三四十年前的老同学,走出学校以后就断了来往的,也重新见面了。握手之后,彼此端详着“鬓发各已苍”的颜面相视而笑,这笑的内容是复杂而丰富的,但总的说来是高兴多于凄楚,兴奋多于怅然。我在学校里是学工的,本来就不用功,更加抛荒了多年,现在是连简单的电器也不会修理了。想想前些年“四人帮”考教授、考专家的往事,真是捏着一把汗。如果让我也参加这种“考试”,交白卷是必然的。不过许多老同学却比我高明得多,他们为祖国为人民工作得很好,很有成绩。“同学少年多不贱”,在一次聚餐时我打听了一下,有的当了部里的副总工程师,有的是研究院所的主持人、名教授,职位最低的也是发电厂的厂长。在国外成为有名的专家教授的也不少。国手名医也有一位。……这使我感到光荣与骄傲,肩负着“四化”建设重任的千百万科技工作者中间,有些正是自己少年时的朋友,这是不能不使人激动的。

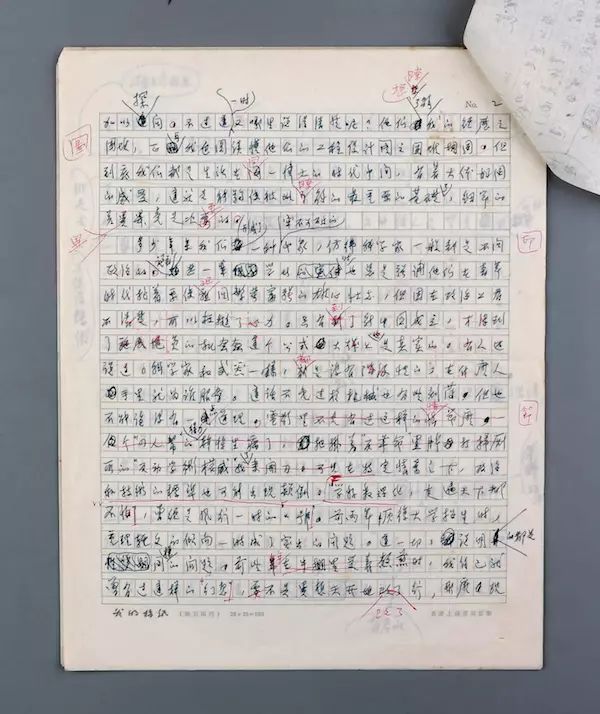

闲谈中间他们都问我的近况和别后的经历,表示了极大的兴趣。这也难怪,他们之间本来就有着这样那样的联系,即使不在一地工作,消息还是灵通的。只是对我这改了行的朋友,所知甚少。即使偶然听到一些消息,也半信半疑,觉得好像是在听《天方夜谈》里的故事,难怪要殷勤地加以探问。不过这一时又哪里说得清楚呢?他们想瞭解我的经历之困难,正与我企图读懂他们的工程设计图之困难相同。但到底我们都是生活在同一伟大的时代中间,有着大体相同的感受,这就是能够使彼此瞭解的最重要的基础了,细节的差异毕竟是次要的。

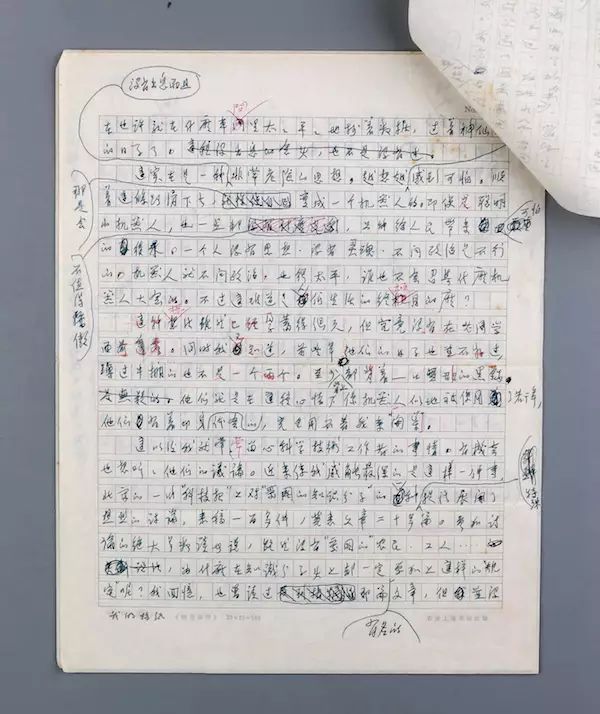

多少年来我们形成了一种牢不可破的印象,仿佛科学家一般都是不问政治的。说到老一辈学者时也总是强调他们在青年时代抱着要使祖国繁荣富强的雄心壮志,但因在政治上看不清楚,可以枉抛了心力。只有到了新中国成立,才得到了施展抱负的机会。这个公式大体上也是真实的。有人还说过,科学家和武器一样,都是没有阶级性的;在什么人手里就为谁服务。这话不免过于机械也有些刻薄,但也不能说没有一点道理。在特定情景之下,政治和技术的标准也可能出现颠倒。“学好数理化,走遍天下都不怕”,曾经是风行一时的口号。前两年恢复大学招生时,重理轻文的倾向一时成了突出的问题。这一切,说明的都是同样的问题。前些年,我自己就曾有过这样的幻想,要不是异想天开地改了行,那么现在也许就在什么车间里太太平平地抄着数据,过着神仙般的日子了。

这实在是一种没有出息而且非常危险的思想,越想越感到可怕。顺着这条路滑下去,那是会变成一个机器人的。即使是聪明的机器人,也一点都不值得骄傲,只能给人民带来可怕的后果。一个人没有思想,没有灵魂,不问政治是不行的。机器人就不问政治,也很太平,谁也不会召集什么机器人大会的。不过这难道是人们生活的终极目的么?

这种想法虽然已经孕蓄得很久,但究竟没有在老同学面前透露。同时我又知道,前些年他们的日子也并不好过,蹲过牛棚的也不是一个两个。至少背上都背着一口无形的黑锅。他们就是在这种心情下像机器人似地被使用了若干年,他们有着切身的体会,完全用不着我来“开导”。

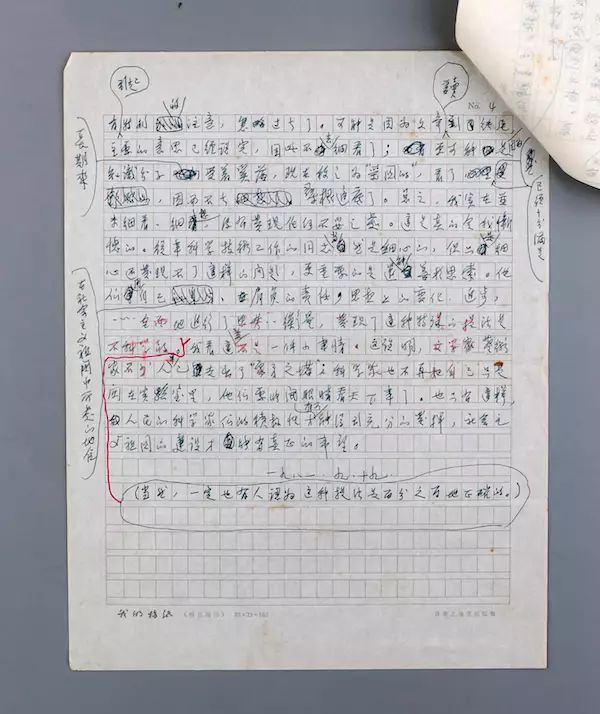

这以后我就常常留心科学技术工作者的事情。有机会也想听听他们的议论。近来使我感触最深的是这样一件事,北京的一张“科技报”上对“爱国的知识分子”的一种特殊提法展开了热烈的讨论,来稿一百多件,发表文章二十多篇。参加讨论的绝大多数读者说,既然没有“爱国的”农民、工人......为什么在知识分子头上却一定要加上这样的“规定”呢?我回忆,也曾谈过那篇有名的文章,但并没有引起特别的注意,忽略过去了。可能是因为文章读到结尾,主要的意思已经说完,因此不去细看了;更可能是因为知识分子长期来受着奚落,现在称之为“爱国的”,看了已经十分满足,因而不去寻根追底了。总之,我实在并未细看、细想,没有发现任何不妥之处。这是真的令我惭愧的。从事科学技术工作的同志当然是细心的,但只是细心还发现不了这样的问题,更重要的是还能善于思索。他们用自己在社会主义祖国中所处的地位,肩负的责任,思想上的变化、进步,......全面地进行了思考、衡量,发现了这种特殊的提法是不科学的。当然,一定也有人认为这种提法是百分之百地正确的。我看这并不是一件小事情。这说明,文学家艺术家不少人早已走出了“象牙之塔”;科学家也不再把自己只是关在实验室里,他们要张开眼睛看天下事了。也只有这样,人民的科学家们的积极性才有可能得到充分的发挥,社会主义祖国的建设才能有真正的希望。

一九八一.九.十九

《同学少年》一

《同学少年》二

《同学少年》三

《同学少年》四

此文写得明白,时代气息也浓厚,无需过多解读。提到了“三四十年前的老同学”,“在学校里是学工的”,指的是黄裳在上海交通大学就读的经历。1940年黄裳受父命报考交大,数学考得极其费劲,幸好国文受到校长唐文治赏识得以考中。查找资料中,有两点值得一提:其一是黄裳的学历中都写成电机系,而据《交通大学1943至1945三届同学录》,他却是收录在机械系的新生名单中,而早在1921年,交大的电气机械专科就分别独立建科(系),两系差别很大,如1941年为适应战时需要,电机系分电力、电讯两组,机械系分铁路、汽车、航空、造船四组,不知电机系是记忆错误,还是黄裳曾中途转系;其二,有部分介绍写成黄裳1942年转学至重庆交大,这也是不确的,抗战期间交大是两地(渝校和沪校)办学,渝校为本部,抗战后渝校回上海,渝校和沪校才两校合一。

而黄裳口中的“同学少年多不贱”,也可稍加考证。“有的当了部里的副总工程师”,可能为张锡圣,北航创始人之一,航空航天工业部专家;“有的是研究院所的主持人、名教授”,其一为罗组道,1957年留美回国后曾经担任上海交大工程力学研究所所长,又有高鸿业,人大经济学教授;“职位最低的也是发电厂的厂长”,可能说的是许冠亚,在上海杨树浦发电厂工作;至于“在国外成为有名的专家教授”的,确实不计其数了。

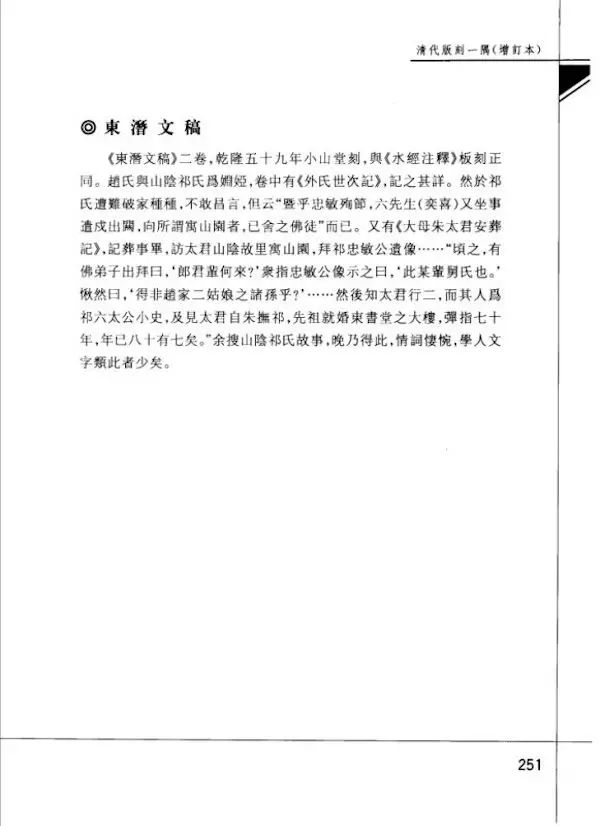

还有《人日》原稿两页,也写于“我的稿纸”上,也不见刊载——

今天是正月初七,人们习惯上称为“人日”的日子。下午天气很好,我到医院去看望巴先生。推开病房门,看见他象往常一样坐在临窗的藤椅上,穿着白毧布短上衣,头上戴了一顶深咖啡的毧线便帽。他看见我进来,就说,“我看见你写的那篇《翻身》了。”接下去,他眼睛里忽然闪出了一点“调皮”的神色,说,“今天早晨我又跌了一交。”

这是使人吃惊的。三个半月以前他跌了一交,跌断了腿骨,在病床上一动不动地睡了两个多月。刚解除了牵引,正艰难地学习走路,连翻身还办不到,动一动都要靠人搀扶,怎么能又跌了一交呢?我就向小林打听那详细的经过。早晨,他起床后活动,一个人扶着床栏站着,站得很好。护士兵正在整理床铺,房里的人都去帮忙了。这时,他想在后面的一把椅子上坐下来。椅子不大好,一下子没有坐稳,就又摔倒地上了。护士兵她们大吃一惊,连忙扶他睡上床,量血压,听心脏,一切正常。这才放了心。这次摔倒时着地的正好是上次骨折的部位,据说,重新愈合的断骨是不容易再断的,要断也将断在别的地方。我想,这倒有些象焊接的金属件的情形。

小林在介绍了情况之后,取笑他说,“爸爸爬起来以前抖得好厉害。”他否认,说并没有象她说的那么厉害,不过当跌下去时,确曾一下子闪出过这样的念头,“这下子可完了。”再在病床上睡两个月,大约是受不了的了。”他笑着说,好像一个顽皮的孩子淘了气以后没有得到惩罚一样,甚至还有点得意。

“送你一本书”。他说。书放在病床旁的小几上,我拿了递给他。又从小抽屉里取出了笔,他要在扉叶上写两个字。他手抖得厉害,我为他托住了书脊,这就好多了。他签好了名,写下了日子。很流利,和平常没有什么不同。

这是一本新印成的《怀念集》。

藤椅边上放着一叠信件。他用右手困难地抽出一封来,打开信来看,仔细地看。然后放回去,再颤颤地抽出第二封信。......。这中间有朋友的来信,也有读者寄来的。他一封封慢慢地读着这些信。

他在慢慢地吃小汤团,芝麻馅的宁波汤团。他用小汤匙舀起了汤团慢慢地送进嘴去,慢慢地咀嚼着。

吃好汤团他要练习从藤椅上坐起来。

这是一把大藤椅,他坐得很深,两脚碰不着地面。他只是用双臂按着扶手想站起来。他用力,两眼盯着前面,他用力,双臂在发抖,闭紧了嘴。

《人日》

本文写的是探望巴金,写得很细,如描述了巴金签名的情形,“他手抖得厉害,我为他托住了书脊,这就好多了……很流利,和平常没有什么不同”,可以澄清“签本党”关于病中的巴金签名的争议。从“重新愈合的断骨是不容易再断”跳跃到“有些象焊接的金属件的情形”,也可隐隐感觉到交通大学机械系的底子。文尾没有注明写作时间,所幸文中全为纪实,查实不难。如提到了新印成的《怀念集》,此为巴金著作,1982年12月由宁夏人民出版社印行,文章应写于1983年;又提及巴老见到作者写的《翻身》,《黄裳文集•负暄录》中收录了此文,并注明写于1983年1月20日,故见面在这之后;“人日”是正月初七,可坐实为具体写作时间为1983年2月19日(癸亥年正月初七)。而且文中提到“三个半月以前他跌了一交”,据巴金年谱及当时报纸所载,巴金的这次受伤发生于1982年11月7日,距写文时正好三个半月。

1982年关于巴金骨折后手术的报道

另有拍品标注为“2005年某部作品后记原稿一页”,2005年黄裳有三部著作出版,分别是《梦雨斋读书记》

(2005年3月,岳麓出版社,“开卷文丛”之一)

《海上乱弹》

(2005年5月,文汇出版社,“文汇原创丛书”之一)

《清代版刻一隅(增订本)》

(2005年11月,复旦大学出版社)

。手稿开篇谈及“乱弹”,正是《海上乱弹》的后记。出版物上的落款时间是2005年3月27日,此手稿写于3月15日,比较内容,出版物上也扩充了不少,可知其为初稿。

《海上乱弹》后记

这篇“后记”坦露心迹颇多,言及近几年来印过的几本小书,“大抵是炒冷饭,只添入几篇近作,算作浇头”,所以“觉得对不起读者”——这应该说的是之前出版的《惊弦集》《白门秋柳》《黄裳序跋》等书。对《海上乱弹》,黄裳的看法是“内容的杂乱,是免不了的”,还有为了“应付约稿,写不出文章,辄抄旧日书籍跋文应之”,但是所幸“没有冷饭”。

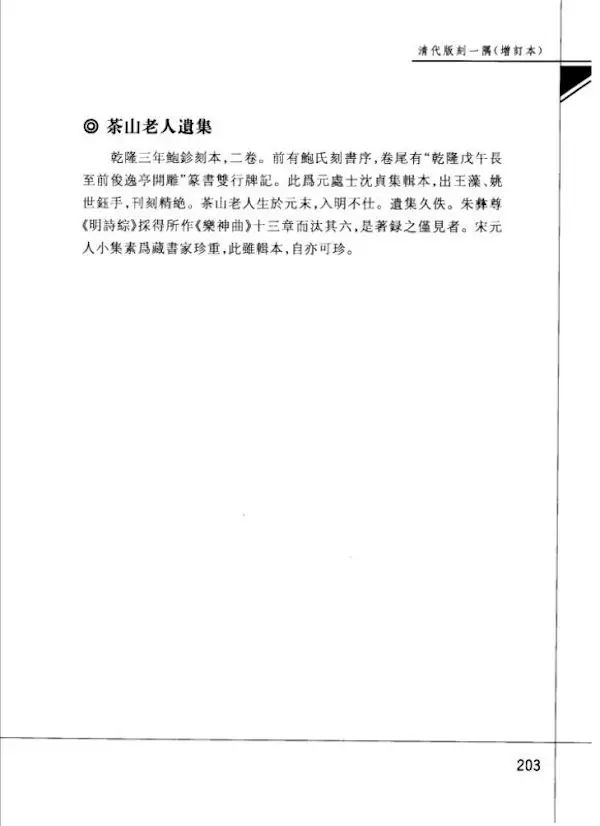

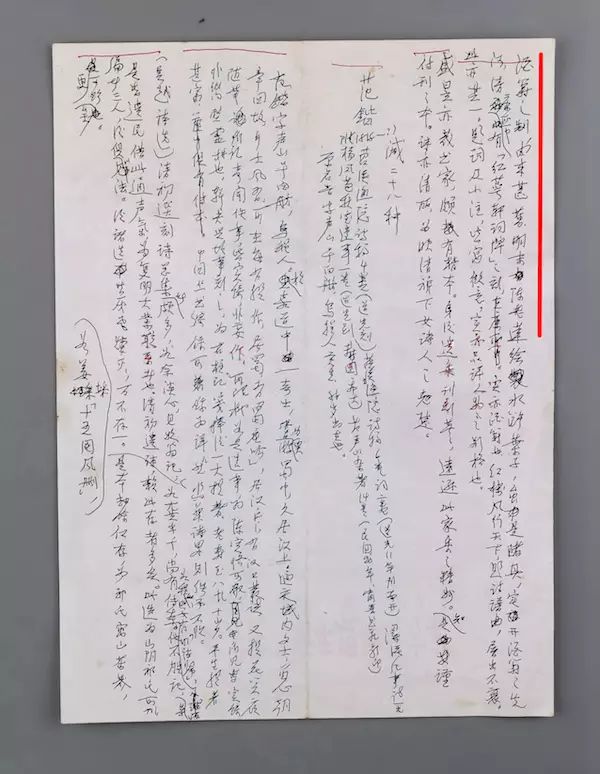

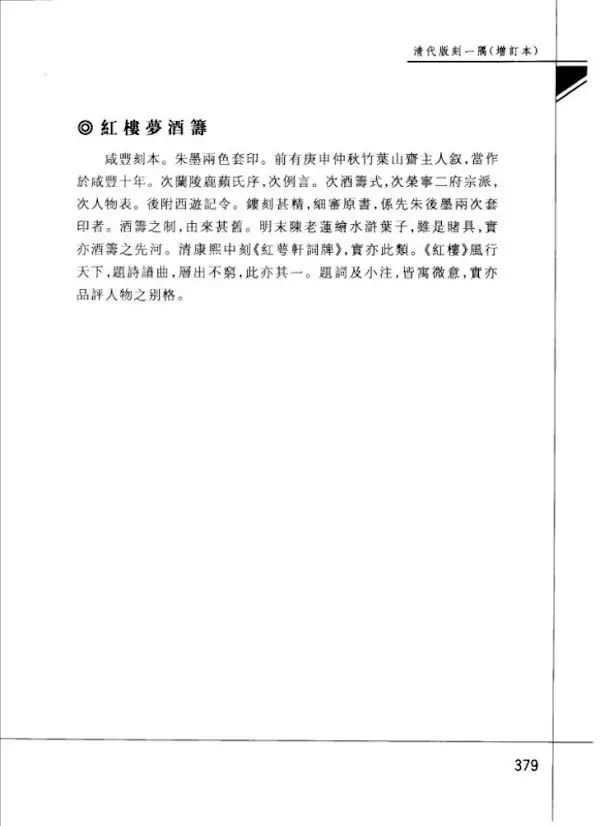

有了2005年这条线索,其他就好找了,如收入《清代版刻一隅(增订本)》的“王立父遗文”、“东潜文稿”、“茶山老人遗集”、“红楼梦酒筹”等。《清代版刻一隅》出版于1992年,时隔十三年后做了不少增订,“东潜文稿”这条就是第一版中没有的。

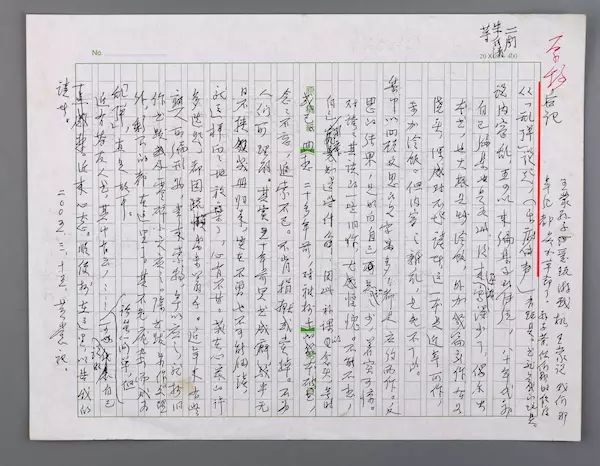

“王立父遗文”手稿

“王立父遗文”条目

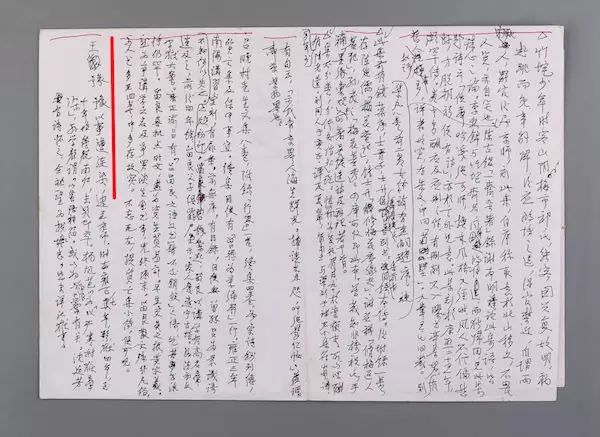

“东潜文稿”手稿

“东潜文稿”条目

“茶山老人遗集”手稿

“茶山老人遗集”条目

“红楼梦酒筹”手稿

“红楼梦酒筹”条目

斯人已逝,文字而外,幸有影像留存。如这件“中国作家协会第四届理事会第二次会议合影”的转机片,黄先生也习惯性地在外盒上签了名。1986年11月8日至13日,中国作家协会第四届理事会第二次会议在北京举行,会议探讨了如何发展自由宽松的环境,为提高民族道德和文化素质服务。13日,胡耀邦,习仲勋等会见了与会的全体代表并合影留念,黄裳在第二排中间偏右,第二排左一藏着个神情落寞的老头儿,是黄裳的老朋友汪曾祺。

1986年中国作家协会第四届理事会第二次会议合影

会议合影的转机片外盒

罗逊

“废纸帮”成员

·END·

本文首发于《澎湃新闻·上海书评》,欢迎点击下载“澎湃新闻”app订阅。

点击左下方“阅读原文”访问《上海书评》主页(

shrb.thepaper.cn

)。