这是司马推送的第 916 个与众不同的人

10月27日,西塘汉服文化周开幕,汉服爱好者迎来了一场盛宴。

平日里乖巧的学生、安分的上班族,在这里摇身变成了飘逸洒脱的游侠、气若幽兰的少女、金戈铁马的将军。

300多年的沉沦之后,汉服又一次华丽的出现在了我们面前。

10月27日那天,古镇西塘做了场悠久的梦,恍惚间溯着时光长河而上。

司马看见了一群男女款款走来,他们身上有先秦的浑厚,两汉的大气,两晋的风流,六朝的风采,唐风的倾国,宋明的流韵。

图片源自微博用户@松间月

豁然梦醒,眼前的一切都已经散去。

无边风光的梦,好像跟眼前快节奏的城市生活,一点关系都没有。

而那些金戈铁马、衣袂翻飞的古人,早已经变成了画卷书册中一个个音容难辨的模样,有些熟悉带点陌生。

汉服爱好者 方文山 徐娇参与西塘汉服文化周开幕

9月23日中秋,

天天向上也曾迎来了一批奇怪的客人。

“罗衣何飘飘,

轻裾随风还。

顾盼遗光彩,

长啸气若兰。”

不正是曹子建诗词中所描述的模样。

他们风姿清逸,好像是在绘画、塑像、戏曲上展现的古人或神仙。

司马不禁疑惑,这群穿越时光而来的人到底是谁?

其实他们是汉服界大名鼎鼎的“中国装束复原团队”。

他们中多为80后、90后,大多有自己的职业,这群年轻人不哈韩、不哈日、不哈欧美潮流,却都迷恋中国古代传统服饰和文化。

他们都具有一定的专业背景,有的擅研究考证,有的擅复原实践。

中国装束复原团队部分成员

他们时常念念不忘属于过去时代的风雅。

面对传统文化凋零的现状,他们不想看着它消失在公众的视野,就亲自投身到这场传承中来。

创立11年,他们已经坚持使用手工复原了200多套汉服,贯穿中华文明史。

穿在身上的文明

写在身上的历史

时间倒转回到2010年10月16日的成都,孙婷(化名)身着汉服曲裾和友人在餐厅就餐,本是安静的等候,却遇到了一群气势汹汹的大学生。

参加“反日游行”大学生们误认为孙婷(化名)所穿的汉服是和服,强行要求其脱下。这群人拿到衣服后,将汉服举出来公开示众,并在公共场合下将汉服焚烧。

火焰燃烧了衣裙,透过火光,看到的是一张张带着微笑的脸。

成都大学生焚烧汉服 图片源自于网络

一个以服章之美、礼仪之大而命名的民族,却有一群不识民族服装、不懂基本礼仪的“人才”,真的是讽刺!

可是仔细一想,曾经被誉为是穿在身上的文明、写在身上的历史的汉服,也已经消失了三百多年。

有些人遗忘了过去,甚至认不出先祖的衣着,可是还是有许多人在坚持。

中国装束复原团队创始人刘帅,

本是学美术出身,

在接触到古代装束之后,

却喜欢上这些别人眼中的奇装异服,

又跑去学了服装设计。

中国装束复原团队创始人刘帅

2007年,21岁的他和几个同学、朋友,寥寥几人在上海闵行成立了这个团队,工作室位置很偏僻,但是租金低廉、地方又大。

当时的汉服还很难被人接受,都21世纪了,还有人喜欢这种老掉牙的东西?

在外人异样的目光下,这些年轻人也自得其乐,平时忙于自己的工作,抽空了就来工作室帮忙,渐渐的,志同道合的人越来越多。

要完整复原一套古代服饰,并不容易。

而当时的汉服领域基本上是一片空白,一切都只能靠自己摸索。

博物馆、图书馆、各种文物的展览......只要对汉服的研究有帮助,就有他们的孜孜不倦的身影,古籍、书画、壁画、陶俑都成了他们的老师。

整个团队的愿景就是还原华夏真正风貌,从朝堂贵人到江湖庶人,不管你是皇室贵胄还是山野农夫,亦或者是士卒歌伎......

上海博物馆 图片源自于网络

著名修复师陆宗润先生说过:“发展不是偷工减料,而是如何寻找我们失去的东西。”

整个团队秉承着一丝不苟的精神,从古书以及前人的研究中,考据服饰,从配色、材质、花样,再参考各种文物,反复证实,力求还原历史的原貌。

对于一个复原项目,更多的人看到的只是最后的结果,但是过程的艰辛和曲折却是无人知晓。

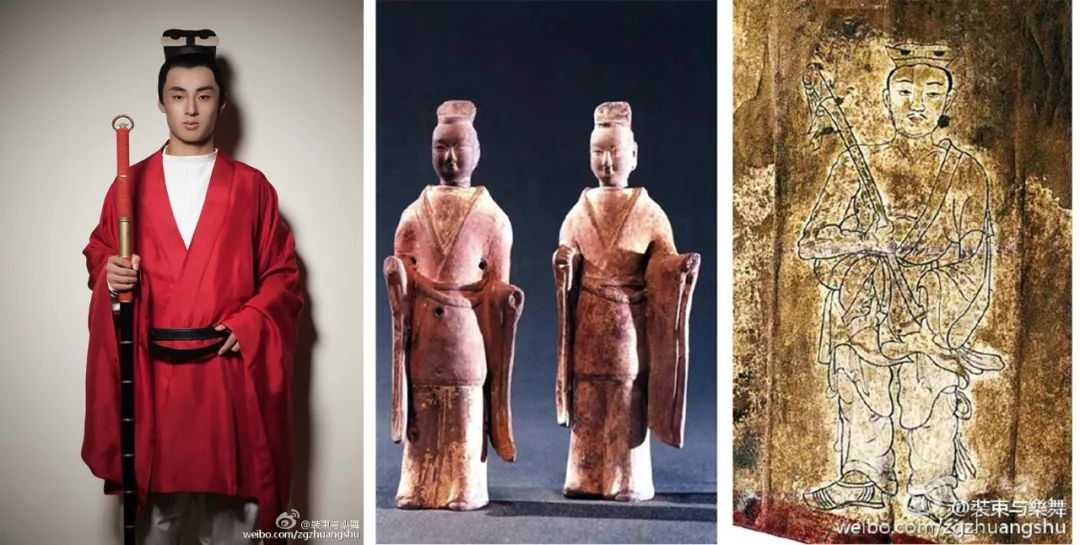

北朝 武士装束以及参考陶俑、壁画

首先是颜色复原,

服饰的色彩多源自壁画与文物,

可是由于时间的流逝以及人为的破坏,

它们损坏非常严重。

而色彩复原还需要通过非常繁琐手工技艺,

比如“绞缬”,

他们要通过大量的时间以及精力,

让工序反复操作。

才能让布料呈现丰富晕色变化的效果。

而且由于时代的变迁,技艺的失传,

很多色彩都无法还原了。

刘帅团队翻阅古籍,参考古画,

再一遍一遍的尝试,

才有了如千年前的陶俑复活的帷帽仕女。

帷帽仕女 以及 参考陶俑

然后是面料的寻找,

由于资金和技术的限制,复原极其困难,

整个团队只能尽可能的寻找。

他们也直言,因为早期服饰资料有限,

这是一个试错的过程,

还有许多不完善的地方,

他们也一直在改进。

面料难寻,上面的图案更难复制。汉服的纹样多从自然界中事物取材,在提炼、概括后并加以排列组合的基础上加工而成。

而每个朝代又各自有自己的特色,纹样修复极其繁琐。

因为现代的机织图案纹样和古代的手织图腾纹样有一定区别,刘帅团队坚持纯手工制作,虽然费时费力,还是追求尽善尽美。

唐代花綾復原

汉服的纹样花色多样,制作工艺精湛,材料来源广泛。

具有鲜明的特征而又蕴含着丰富的文化内涵,一般都寄予着古人对生活美好的寓意。

不单单只是制作出衣服,

整个团队更是追求全貌还原,

首饰,鞋帽巾冠,发型妆容配件等等,

都要一一的复原,几近苛求。

端庄丰腴的妇人,

戴着华丽的头饰,

就像是刚从壁画中走出,

还带着唐代的贵气。

唐昭宗时期贵妇装束 以及 参考壁画

每一处发髻头饰也要精准还原。

古人的妆容,眉眼唇妆都不能遗漏。

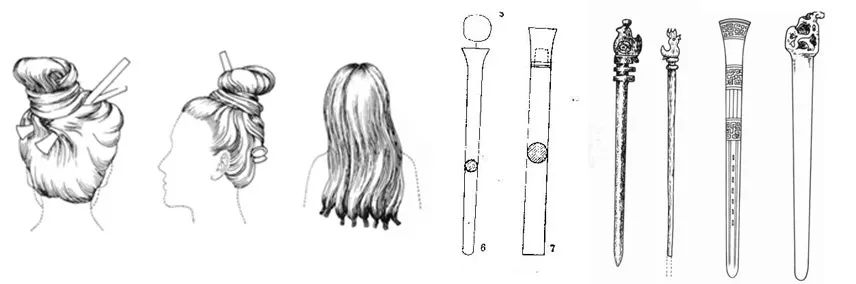

发髻示意图 以及 出土实物

每一次上台表演之前,

团队成员都会花大量时间整理发型,

每一缕发丝也不会放过。

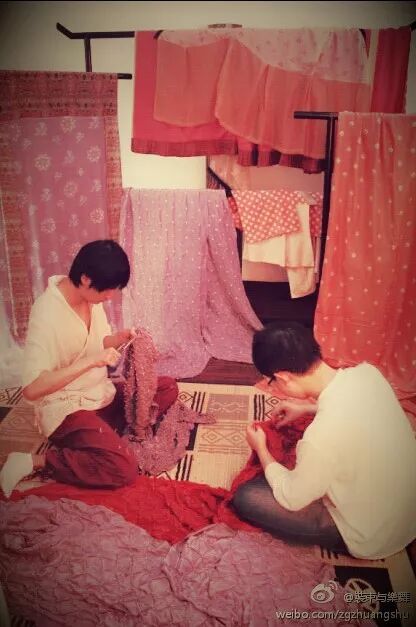

从酝酿创意到成衣,经历了无数次修改和反复调整,还要经过织、染、印、捣练、刺绣、制版、剪裁、缝纫等复杂的工序,每一步都不能马虎。

你眼中一件普通的衣物,常常需要十几名团队成员的通力合作,前前后后可能还得花费几个月的时间才能完成。

不仅需要可靠的设计功底,更需要对不同历史时期纹饰艺术及审美情趣的深入了解。

这是将文物及妆容复原结合的大胆尝试,将华夏审美表现到极致。

在天天向上的舞台上,

团队成员骄傲地说,

参加展览时,

专家对他们的模特都赞不绝口。

而正是背后无数的汗水付出,

撑起了整个团队的荣耀。

岂曰无衣

与子同袍

正是凭着苛刻严谨的敬业态度,

中国装束复原团队从默默无闻小工作室,

发展成了汉服界的中流砥柱。

伴随着200多套华服的诞生,

外界的认可也越来越多。

团队的精心制作的汉服,出现在了英国雄狮电视公司的节目中。

汉服作为中国古典文化符号的象征,飘扬过海。它也将悠久、深邃的传统古典文化,灿烂的民俗文化,以及东方韵味的审美带向海外。

日版节目截图

今年7月份,

中国装束复原团队将汉服带入了大学校园。

新时代的青年与旧时代的服饰,

擦除了不一样的火花,

在西安上演了一出最美毕业季。

身着汉服的大学生

身着华服的男子深情款款的看着心爱之人,

不就是古书中才子佳人的真实写照。

身着汉服的大学生

肤色各异的留学生,

也对这些华服爱不释手。

看着身着汉服却金发碧眼的外国人,

恍然间,梦回长安。

整个团队也是想通过汉服带入校园,

将中国传统文化让更多的人知晓,

希望不识祖宗衣裳的闹剧,

再也不会发生。

也希望当代年轻人,

能够认识到汉服之美。

整个团队通过多年的服饰研究,以及实际制作,积累了大量的经验,也出版了两本学术画册《中国妆束》和《魏晋衣裳》。

那些在残存在文献壁画中不可触及的模糊模样,也可以在我们眼前栩栩如生。

书籍汉晋衣裳

冕 服 华 章 曰 华

大 国曰夏

《朱子童蒙须知》中记载:夫童蒙之学,始于衣服冠履。