最近有个新闻,让很多人震惊到无法相信。一个母亲让婴儿练习趴睡,导致婴儿窒息死亡。这个新闻比一般的悲剧更让人难以接受的是,孩子是在母亲的监控下,整整哭了两个小时之后窒息的。

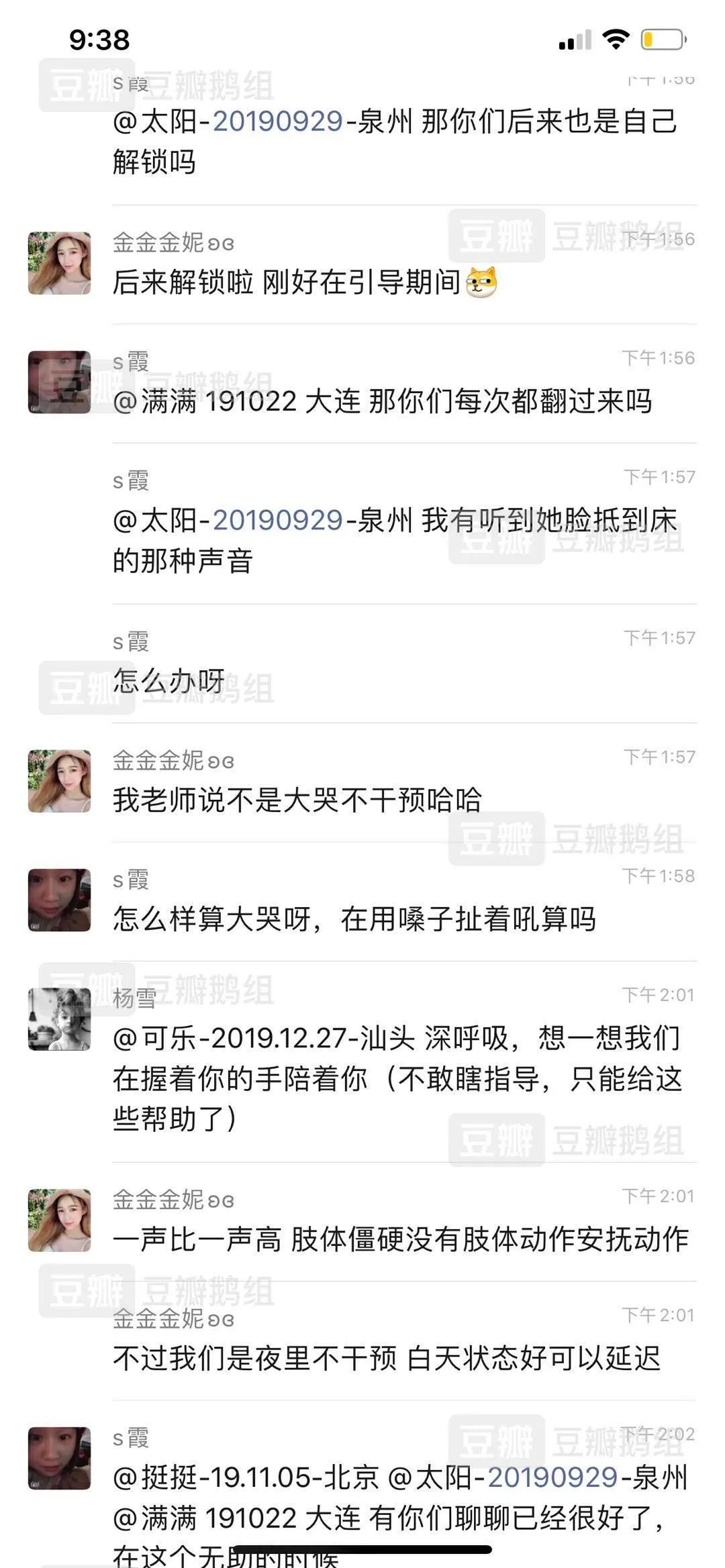

在这个过程中,母亲也担心过婴儿的哭声,还拍了视频发到群里,寻求权威指导(!)。群友则一直鼓励她战胜自己的担心,直到悲剧发生。

这是在看似光荣的「自我突破」,「解锁新技能」的口号蛊惑下,又一起活生生的悲剧。

趴睡本身就不科学,这就不说了。不能苛责普通人的科学鉴别力。但是「妈妈已经感到哭声不对劲,却宁愿相信权威,也不信任直觉」这一点,作为悲剧的最后一道防线,原本是可以守住的。

没

有人

故

意

犯错

。只是现代人

被

这种

观

念蛊惑得太久了

:

不要

被哭

泣吓倒

,不要相信眼泪,不要软弱。

以至于关闭了基本

的常识

。

人

们是

被极端的「

正

确」

洗了

脑。

如果要给这件事找

一个罪魁祸首,我希望你看到,罪恶的是这种极端性

。

希望这个悲剧可以给每一个人(再次)敲响警钟:励志书上所有那些漂亮的说法,走出舒适区也好,战胜自我也好,突破自我限制也好,都

只是在特定的条件下成立的。千万不要当成普适真理。

不要忽略你的感受,尤其事关安全和生命。

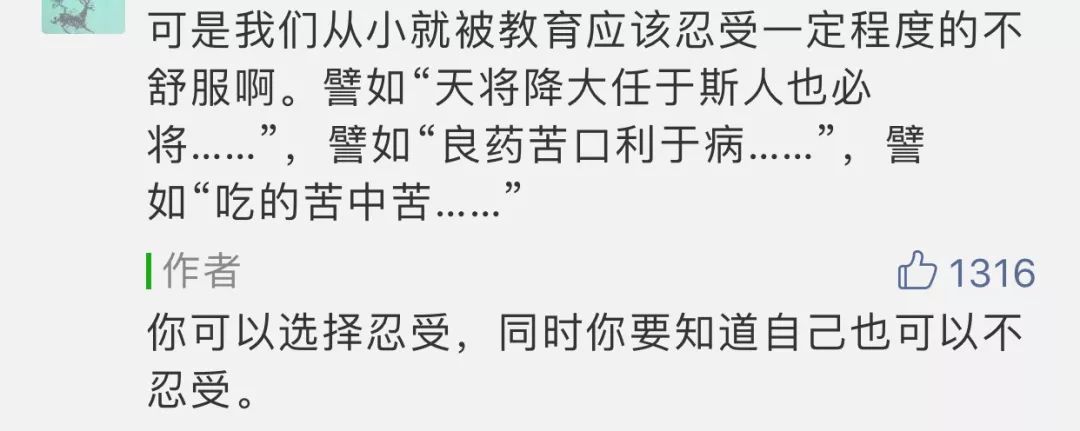

这个道理我讲过很多遍了。不过,还是会有一些人转不过这个弯,他们的困惑是:

这跟我们的教育是相反的啊?如果把感受放在第一位,人是不是就被惯坏了/停止进步/成为情绪动物?……

围绕这个争论,去年写过一篇文章,今天再发一遍。希望能帮更多人澄清这一点困惑。

人有跟随感受的自由,舒服就做,不舒服就可以不做,

这是常识

。有人对常识有疑问:

人固然有权利图舒服,但会不会太不负责任了?

这个疑问很有代表性,值得多说几句。

「要忍受一定的不舒服」,听起来很有道理。但道理都跟特定的语境有关。

脱离语境只谈道理,就变成刻舟求剑。一个孩子喜欢玩耍,不喜欢上学,讲道理的人会说他这样不对,如果放任这种感受,人就会堕落。这话好像没有什么问题。

但孩子也是真的不舒服,「不舒服就可以拒绝」,这是常识。

常识是更接近原始的状态,更基础和更底层的东西。

人跟随自己的感受,大概率可以趋利避害,为什么说它是更基础的?

因为这是动物本能,是在漫长演化中形成的保护机制。

过期的食物吃了肚子疼,就不要吃,再吃会损害你的健康,甚至有生命危险。

肚子疼是在保护你。

跟随这种感受,你会有更大的概率活下来。

感受本身包含了生存所必要的大量信息

,比理智的处理速度更快。

理智要

判断一种食物是不是对身体有害,需要测算它的成分和剂量,需要生物化学

知识,

需要定量评估对生理功能的影响……只有专家才弄得懂,大多数人弄不懂,没关系。

你总之有不舒服的感觉,身体的感受是直观的。

在一个危机四伏的环境里,需要快速且直观的反应。

每次都等理智判断清楚再行动,这种人早被这种环境淘汰了。吃到不舒服的东西就不吃,做着不舒服的事情就拒绝,难受时对自己多照顾一点,相处起来不舒服的人就离远一些。这些就是常识,不需要任何高深的道理,人人都可以快速使用。

身体最知道怎么样保护你。

但这些本能的保护机制,现在反而需要一遍遍地重申。因为有一种新的正确:我们受了教育,学了道理,

教导我

们克服

本能,走出舒适区,对自己狠一点。这也没错,但它是在什么语境下的策略呢?——是在舒舒服服,允许你慢速反应的时候。就是说,等环境变好,有保障了,你足够安全了以后,就可以开始考虑更细致,更有策略的反应,谋求安全之后更长远的发展。套用一句流行语,为了成为更「好」的自己。

有危险的时候,

人先要保证活着,等安全了,才会想到活得更有质量。

并非「应该」那样做,只是一种选择。

为了更高的质量,可以选择无视身体的信号。在没有健康负担的情况下,为了身材健美,哪怕疼痛也可以选择咬牙多做几组运动。在医药监管体系健全的前提下,有些药吃下去让你不舒服,但你选择相信医生的话,继续吃。工作996很累,你判断自己还年轻顶得住,为了未来你可以选择多坚持。严厉的老板让人不舒服,但你感觉他最多也就是骂骂你,你选择多跟他待一段时间学点东西……这些选择都是在克服本能,为了更大的好处。

但这一切的好,都要以活着为前提。

只有你活得安全,稳定,没有威胁的时候,理智才会从容判断:

本能的声音让我停下,但我要慢慢想一想……嗯,我估计没有问题,可以继续!

你看,

这并不是适合危险状态的策略。

两种策略,对应两种不同语境。学过那么多道理,这一点不要忘记。

有

危险的时候要跟随本能,不舒服了就跑。

确定安全了以后,你再慢慢考虑要不要「忍受不舒服」

。

人在和平时期才会追求冒险。那些鼓吹「走出舒适区」的理论,并没有讲出故事的全貌。走出舒适区是反本能的,是冒险,并没有天然的正确性。

它遏制我们的防御反应,打开身体的屏障,增加暴露于风险的概率。当然有好处,让我们有机会做一个不同寻常的选择,为了追求更好的可能性,而不必遵循本能的声音。——那声音原本是我们为了保护自己,做出的安全限定。

打破这个限定,可以跑更快,

好处更多。就像限速60的公路,有人在没有摄像头的时候也可能狂奔过80。那

只

是一次成功的冒险而已。

冒险挺好,但它是个人的选择。可能会有人劝:「假如你愿意,可以选择冒一点险」,这话你听不听随便。但如果他说的是:「你不应该顺着自己,你必须突破自己!」,那就不要听。冒险永远不是,也不应该是必需品。它要在

安全的前提之上