看

点

对于追求国际化教育的父母和孩子来说,摄取高质量、广泛、多领域的前沿知识信息十分重要。这不仅事关孩子的学术道路,更事关孩子理解、认知世界的高度和广度。虽然网络上有着海量的资源,但是挑选资源,判别信息的质量仍然是一件费时费力的工作。本周外滩君推荐一套给孩子的期刊《少年时》可以满足多样性,深入性,前沿性和高标

准的期待。共12本,用孩子看得懂的语言,快乐学习。

编辑丨李臻

国际化的视野,跨领域的知识和信息,这些对孩子有多重要?先来看看前段时间刷屏的上海春考事件。

因上海目前英语实行“一年两考”,即学生可以凭借春、秋两季考试中成绩较高的一次计入高考总分,所以2019年英语春季高考对参考学生非常重要。但是这次春考让不少学生和老师都深感压力,甚至有位退休老师发微博说:无颜见江东父老。

从网友们提供的考试内容来看,

听力题的素材,有的来自美剧

《生活大爆炸》

,这是一部近十年来大火的喜剧,主角是四位天才物理学家。

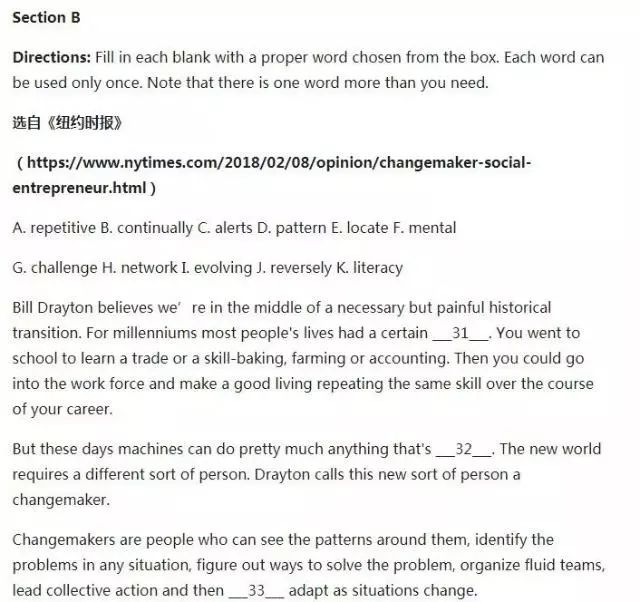

填空题来自

《纽约时报》

,文章的大意是:现在机器几乎可以做任何事情,新世界需要不同类型的人,德雷顿称这种新类型的人是变革者。

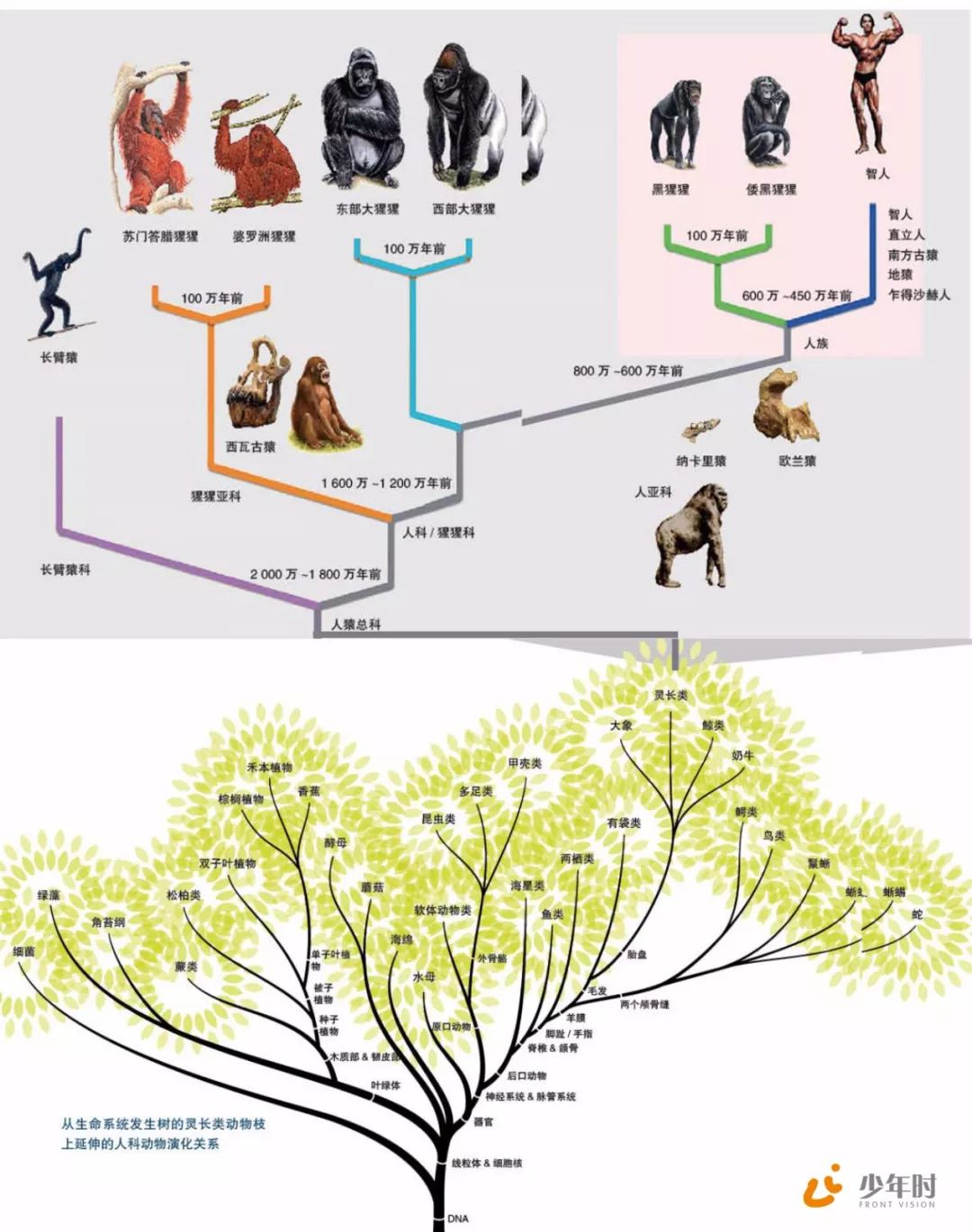

概要写作的文章来源是

美国环保署网站

。文章大意是蜜蜂正以惊人的速度消失,这和运输、农作物使用杀虫剂以及环境有关....要求考生阅读完总结论点,不能超过60个词。

上海市教育考试院对这次试卷的评价是:

试卷命题设计合理,不仅突出了基础性和综合性,还体现了应用性和创新性。

即便是高考,也越来越倾向于话题的广泛性,且知识点基本都是信息类、知识性素材,对于学生平时的阅读广度有很高的要求。

可以想见,对于追求国际化教育的父母和孩子来说,摄取高质量的、广泛的、多领域的前沿知识和信息有多么重要。

这不仅仅事关孩子的学术道路,更事关孩子理解、认知世界的高度和广度。

虽然网络上有着海量的资源,但是挑选资源,判别信息的质量仍然是一件费时费力的工作。幸好有这样一套给孩子的期刊——《少年时》可以满足多样性,深入性,前沿性和高标准的期待。

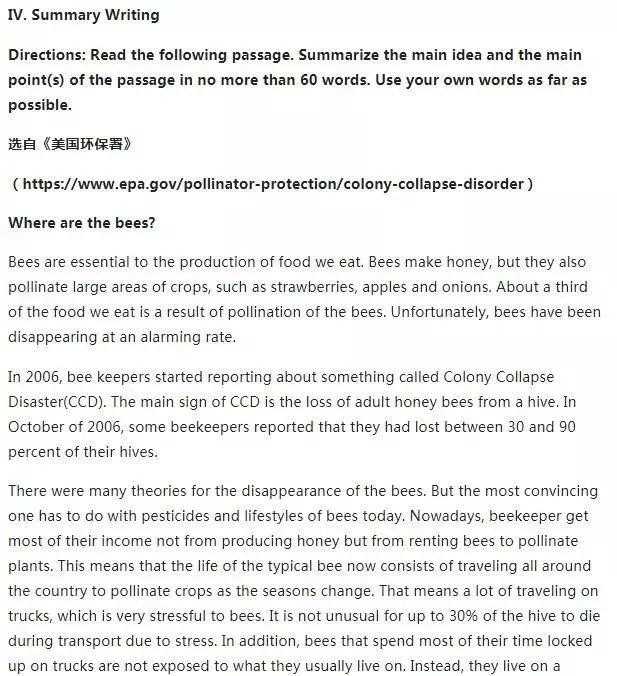

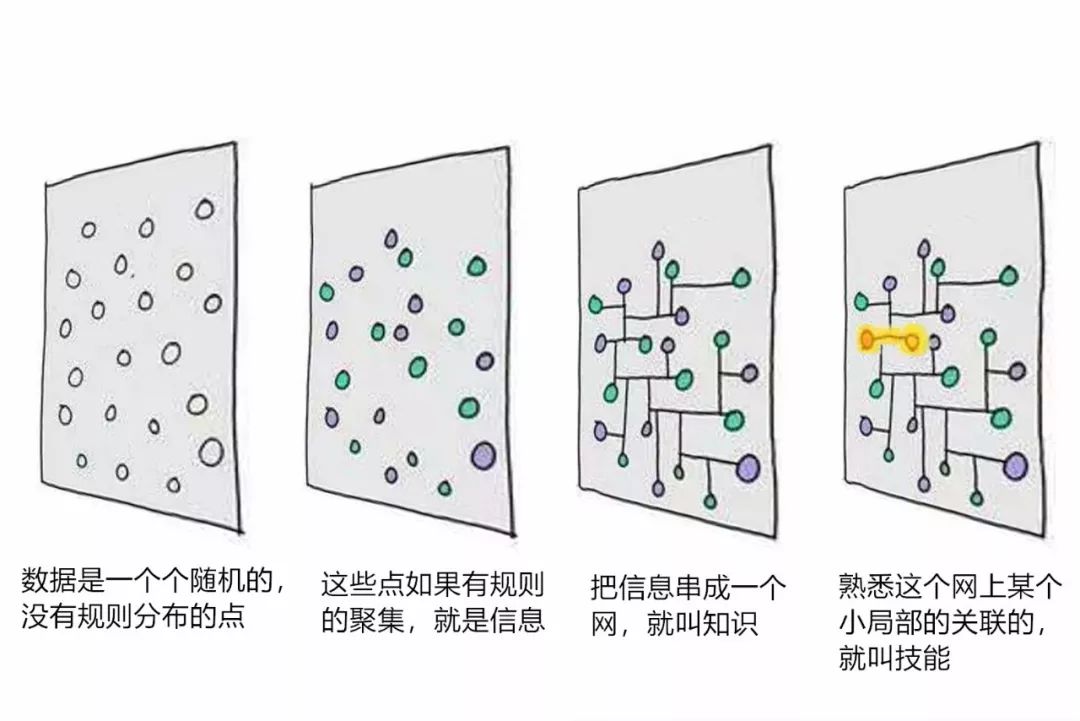

《少年时》创办四年来,每年订阅量翻倍。少年时里有什么宝贝,让征订的家庭越来越多?长期阅读少年时的孩子有什么样的提升?先仔细看看这张图,基本体现了少年时对于知识架构的理解。

少年时在哪些方面有别于其他读物?

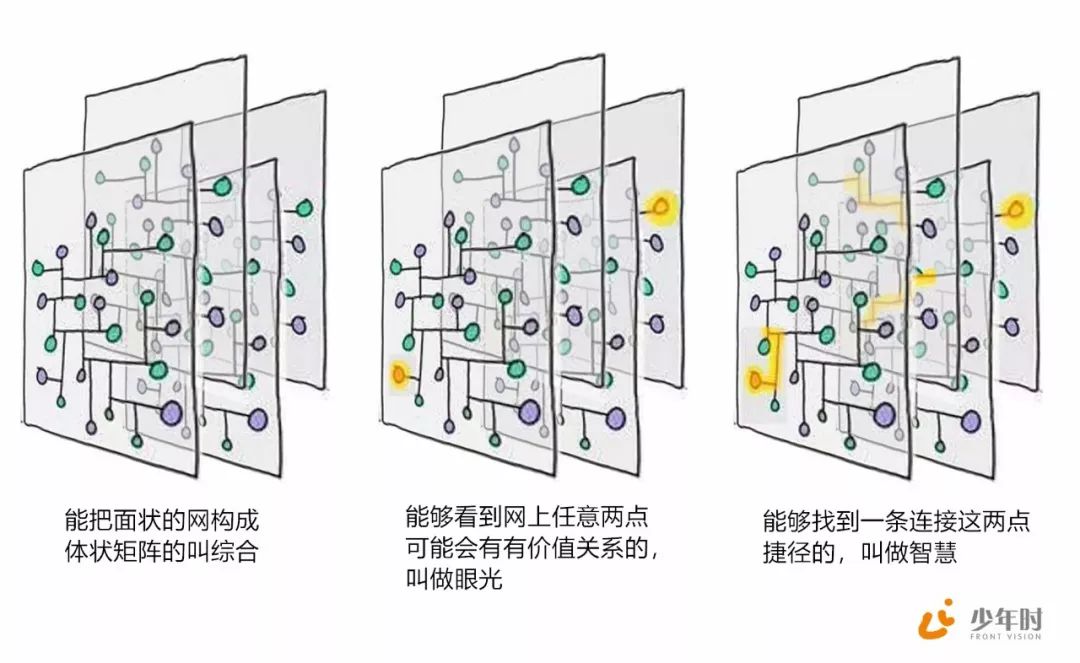

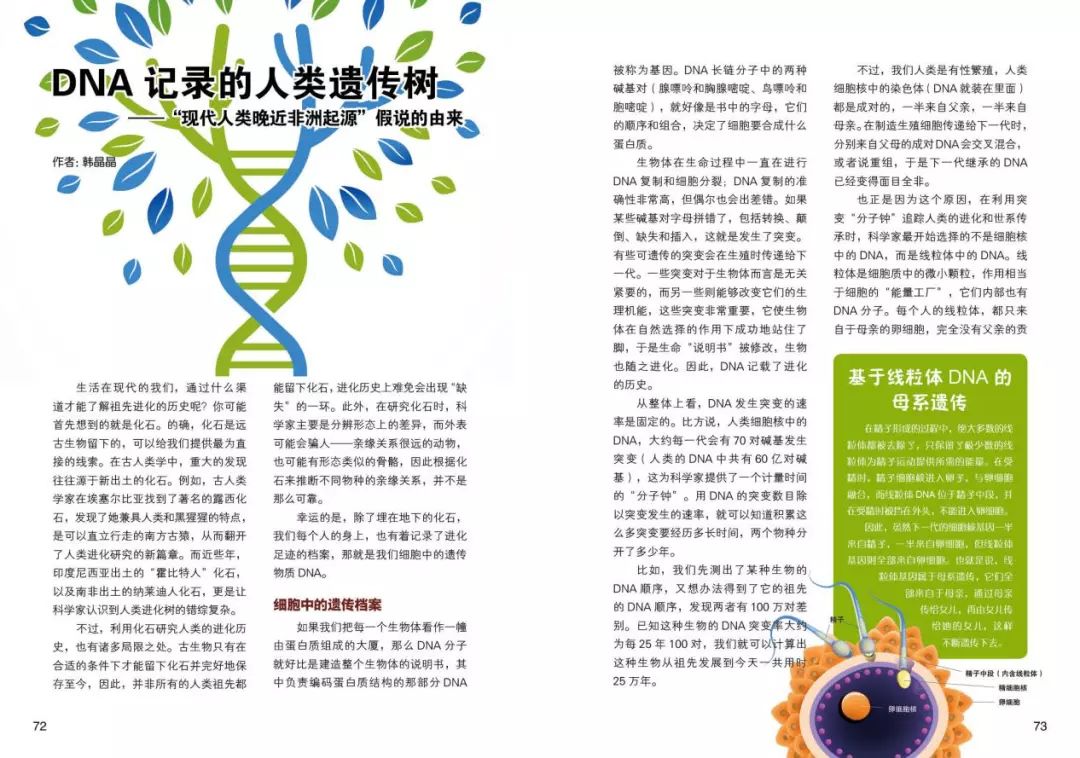

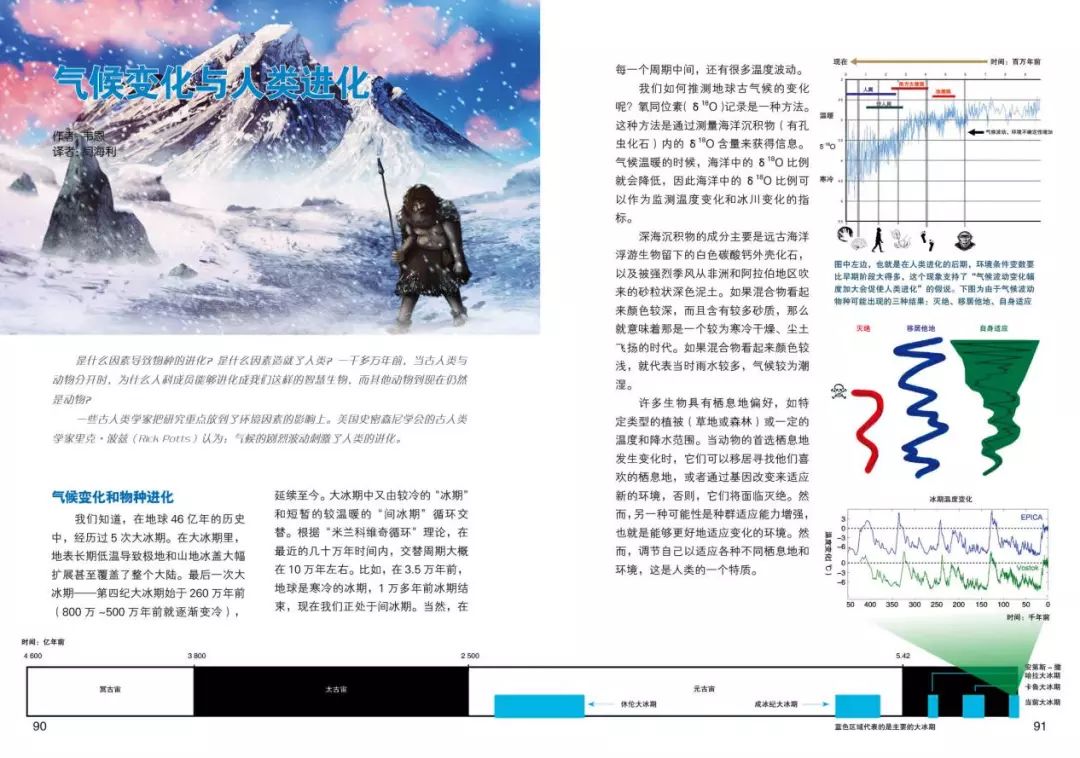

比如,为了讲清楚“人类进化”这件事,《少年时》先用“一棵树”的结构让大家理解“域、界、门、纲、目、科、属、种”,让孩子先明白从生物进化上,人处于这棵树的哪根“枝桠”上;再“顺藤摸瓜”,从人科——人族——人属,找到人类的进化之路。

综合的学科有人类学(考古)

▼

生物学(基因、遗传)

▼

地球科学(地理、气候)

▼

从各个角度、各个维度来详细探究“人类进化”是怎么一回事。

在一个主题里构筑有逻辑关系的立体关联,包括主题里的多学科的关联和对外的发散性的关联。综合、关联、取舍、重建,这是21世纪的精英所必须具备的一些素质。

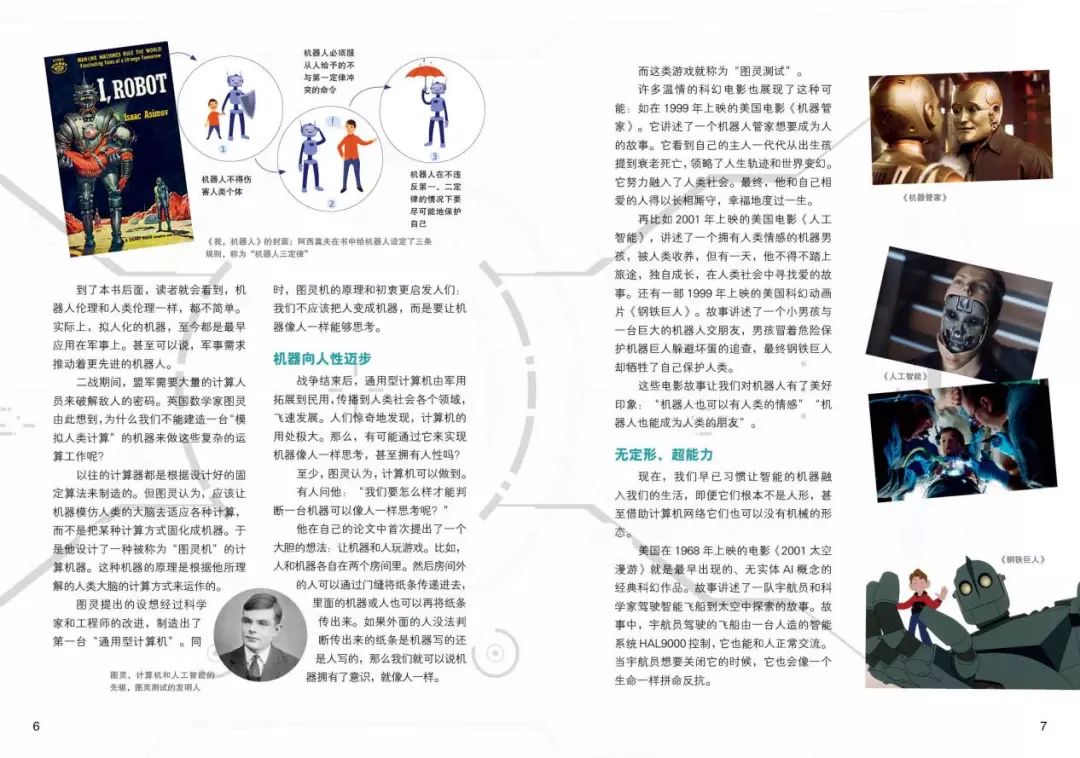

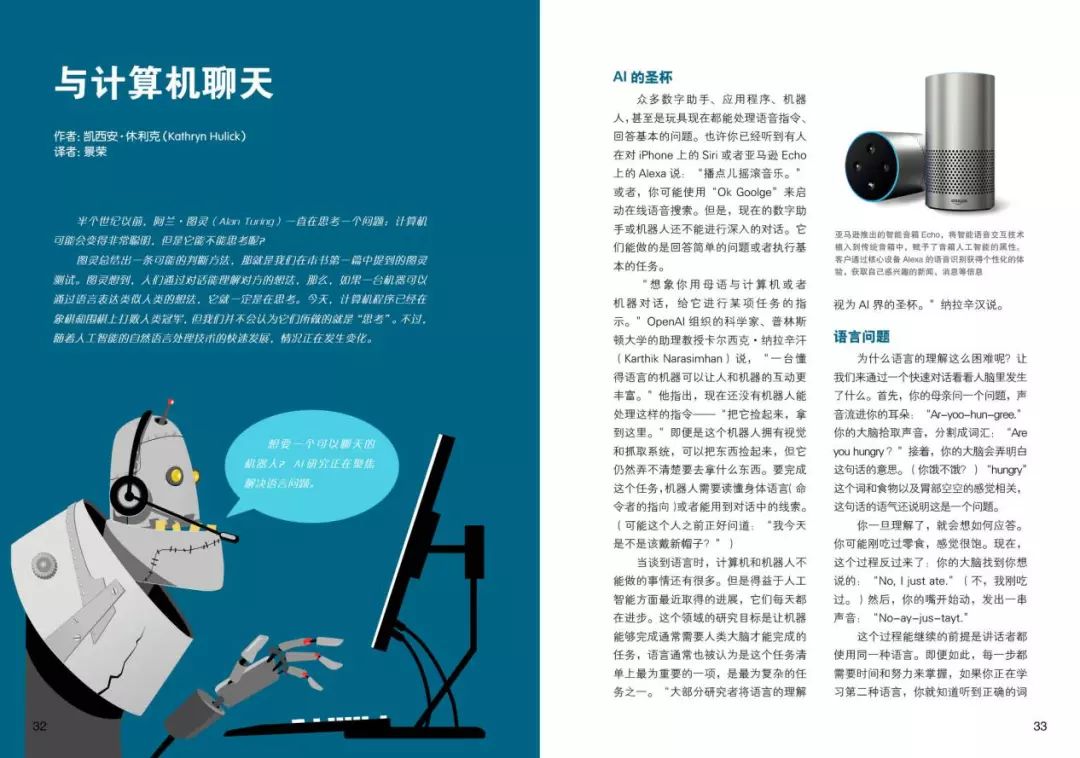

再比如,很多人在谈到“人工智能”时都会把人工智能描述成机械姬、西部世界、黑客帝国里的那样,并搬来各种各样的观点预测人工智能在几十年内会发展成人类无法控制的地步。事实真的如此吗?

在《少年时

·

一往无前的人工智能》这本书里,一开始就把人工智能的发展史,今天的成果和在大量影视作品、文学作品中人们对人工智能的期待做了一个梳理:

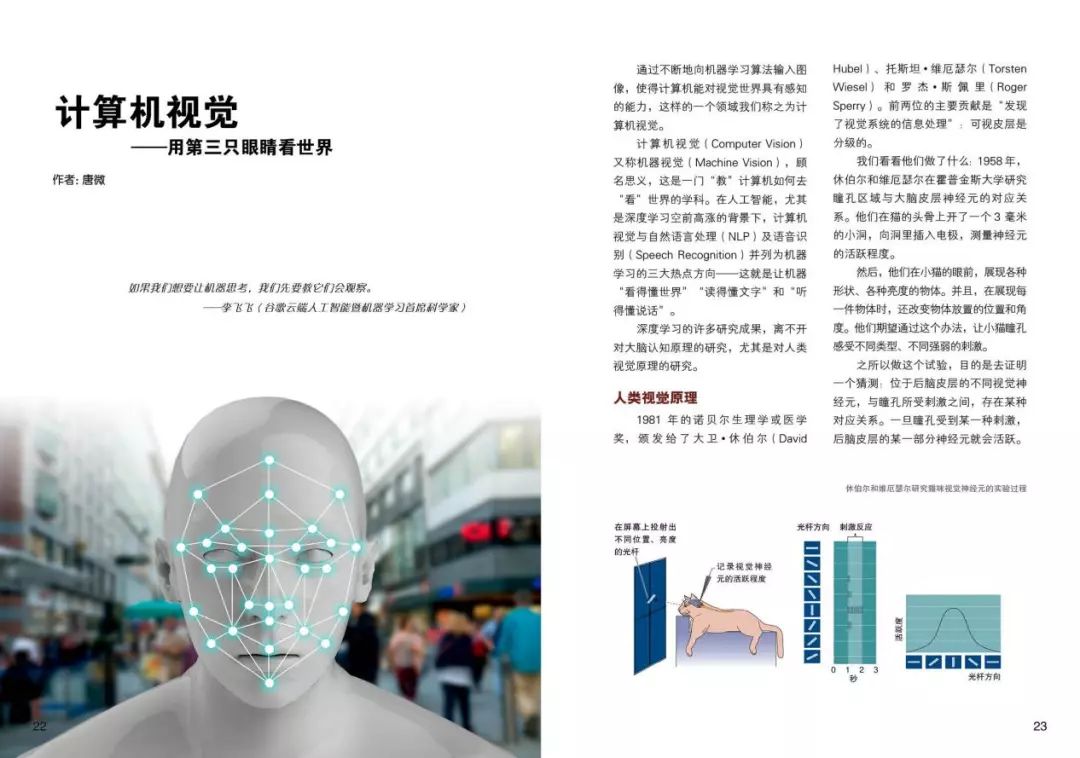

然后,为了实现人们对人工智能的预期,人工智能需要具备什么样的功能?它怎么看懂人在做什么?

它怎么理解人说的话?

怎么通过人类的动作、行为、语言理解人类的情感需求?

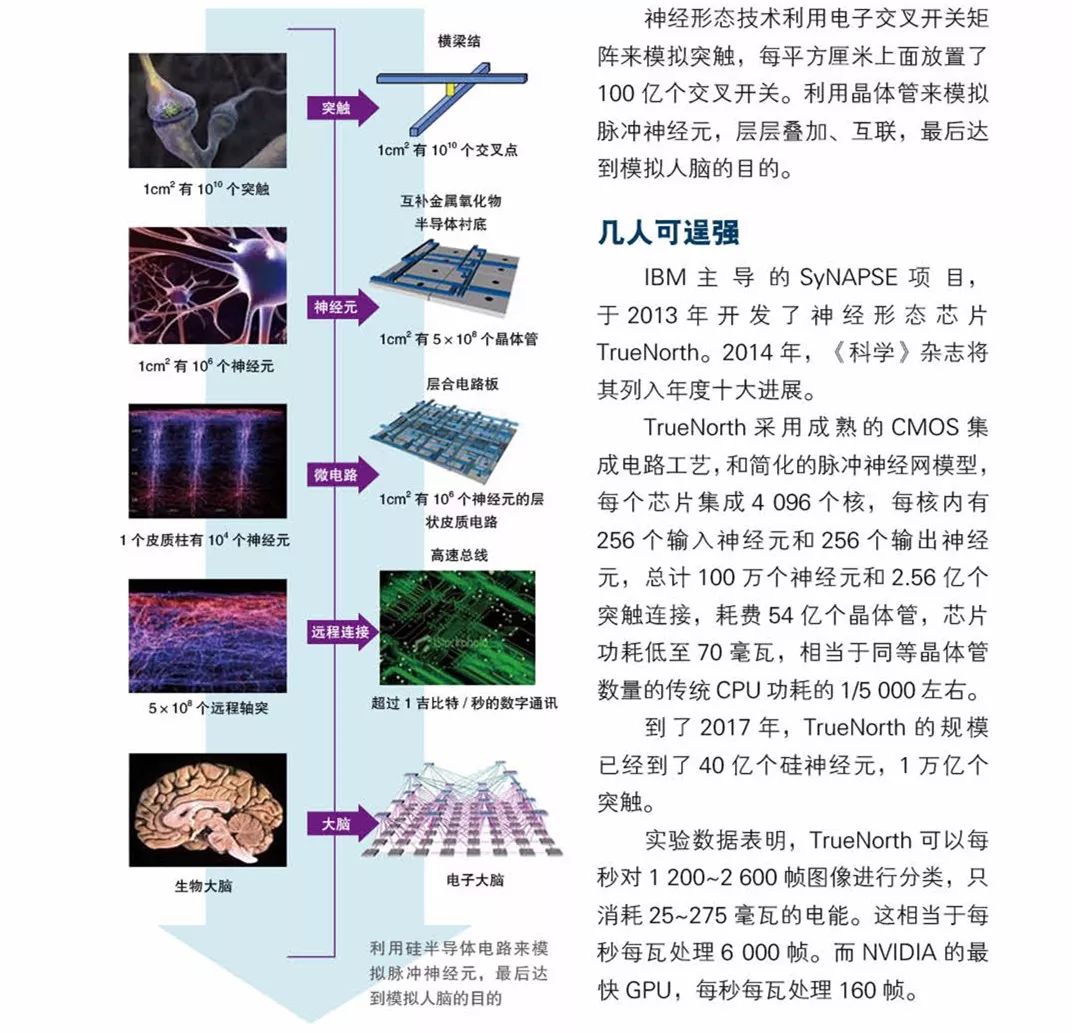

具体到硬件上的电路板、神经网络怎么搭建:

再大到一个智慧城市是如何形成的:

这本书让读者看到逻辑架构,而非知识点的简单拼凑:人工智能在各个方向上的研究如今发展到什么地步;哪些发展超出预期;哪些在技术上难以攻克……读完这样一本书,会明白现阶段的人工智能距离科幻作品里的还有多远,想要实现,需要在哪些地方多做努力。

有视野 有境界 理性而乐观 和世界顶尖大脑共同关注人类命运

少年时的主题挑选的大多是当前最有影响力的前沿科学和技术,而且致力于在科学家和相关专家里,收集他们对未来的前瞻性的观点。他们预测的未来几十年后的情景,就是我们的读者将要生活和工作的世界。

这些专家学者包括:

让·皮埃尔·博笛

,宇宙物理学家,原法国国家科学研究中心高级研究员,现为《少年时》常驻作者、科学顾问。他认为,

向孩子解释复杂的科学概念是可能的,也是非常重要的。

科学文章或科普读物可以给儿童带来扎实的科学知识,而不是表面肤浅的感觉。

哈利•莱文

,肯塔基大学教授,从事有关阿尔兹海默症的研究。他认为,

对科学过程和科学原理的基本认识相当重要,这是人们在如今科技驱动型社会活动中参与决策的前提。那些缺乏这种背景知识的人将会失去决策的机会。

陆绮

,韦恩州立大学医学院解剖学博士,现在从事光遗传学治疗失明的研究。她非常认同《少年时》的风格,现在为《少年时》创作和绘制专栏“为科学图片填色”。

希望能在前沿的脑神经科学领域,将珍贵的种子传递给小读者。

张文清

,材料物理学专家、上海大学材料基因研究院副院长。

他认为科普与人文需要相互交融。一个人既需要能静下来深入研究一个点,同时涉猎面又要足够宽。

这是互相矛盾的两个方面,不是单纯依靠学校教育就可以做到,所以主动读书和主动学习越来越重要!

凯瑟琳 赫利克

,美国知名少儿科学作家和编辑,擅长电子游戏,人工智能和能源方面的研究写作。

她认为儿童对最复杂的概念都能理解,关键在于是否可以抓住他们的注意力和兴趣。

“为儿童写作是因为我十岁的时候就觉得,这是最好的年龄,我永不会变老。”

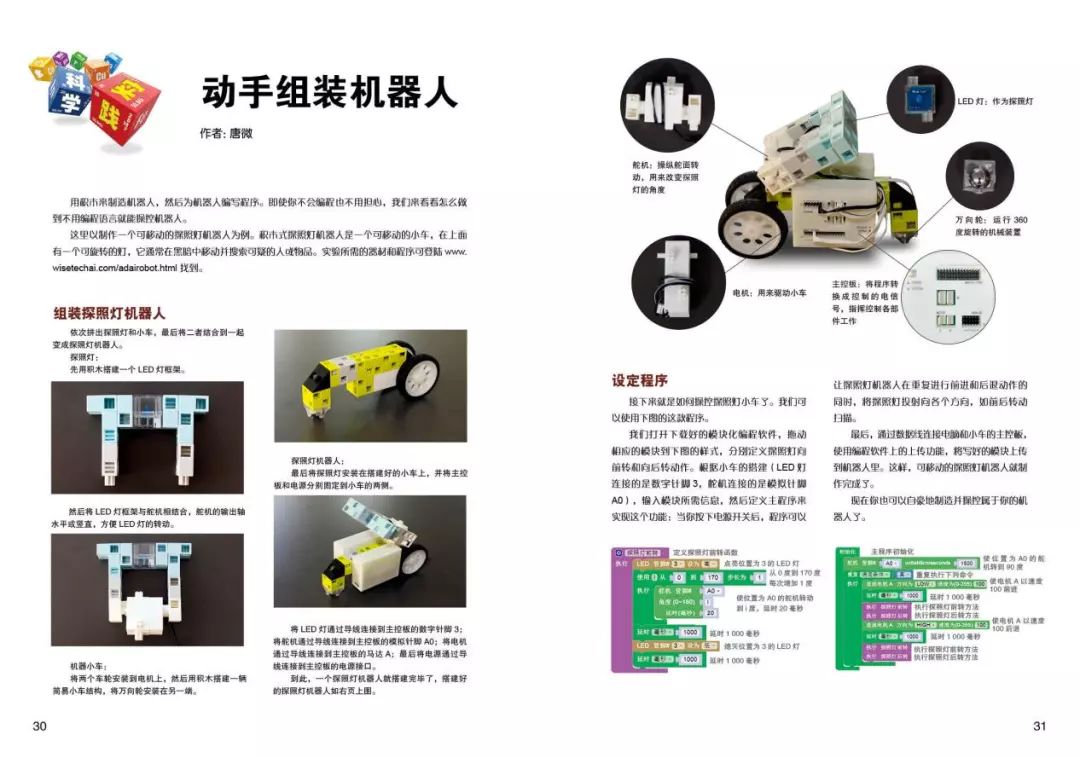

唐微

,中国科学院自动化所博士,专注于深度学习、目标检测、数据挖掘等人工智能应用领域的研究,人工智能领域的连续创业者

。

海上云

,从事计算机网络方面的研究开发,获10多项美国专利。作为工学博士,他对少儿科普写作深有体会:“

是把以前学过的知识再以儿童的视角学一遍,不是考验作者懂多少,而是考验作者能让读者懂多少;是个考试的过程,评卷老师是少年读者。

”

玛丽- 法兰西·杜瓦乐,

法国马赛艾克斯大学特级教授,多年从事宇宙物理和天体力学的教学工作,主要研究星系和棒旋星系的形成和演变。杜瓦乐教授从事天文科普长达30余年,定期组织青少年和成年天文爱好者参观马赛天文站,举办专题讲座、组织实地观测等

。

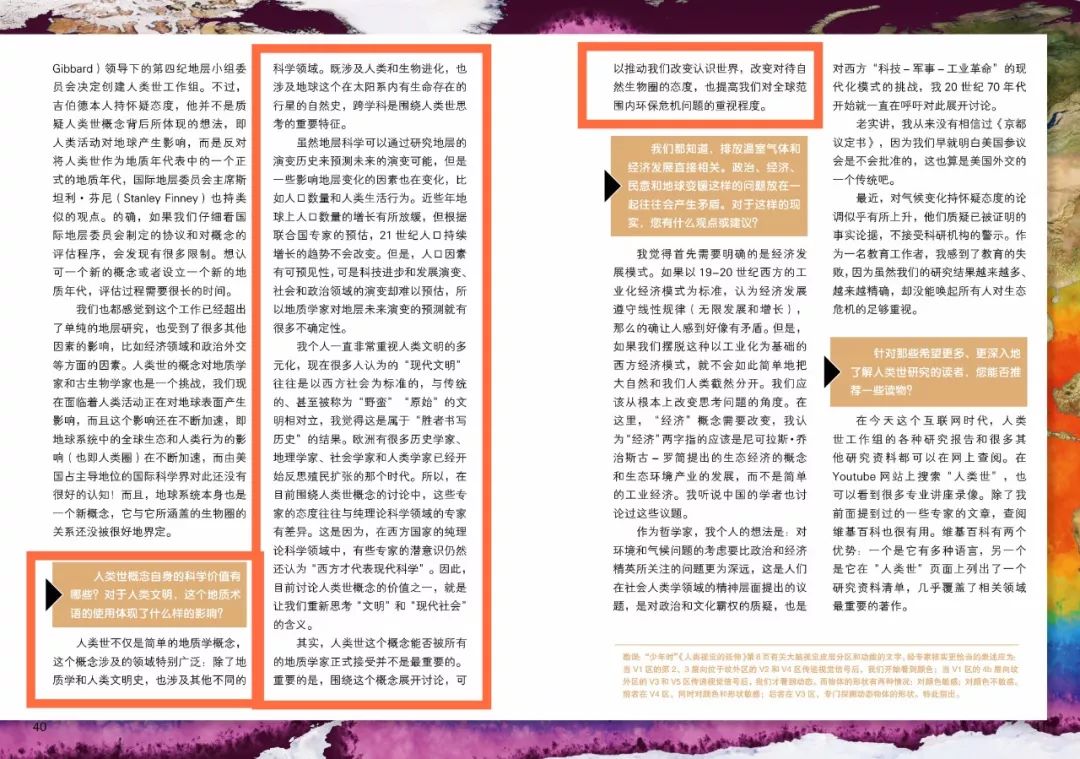

比如我们向人类世工作组成员,法国哲学家Jacques Grinevald发问:人类世概念自身的价值有哪些?对于人类文明,这个地质术语的使用体现了什么样的影响?

比如我们向法国理论物理学家Jean-Pierre Petit发问:看完这本宇宙的书,我感到人的渺小,感到生命的脆弱,感到生死的无关紧要,那作为一个研究宇宙的科学家,您有没有过这样的感受呢?

比如我们向美国天体物理学家Ranga Chary发问:写这篇《多重分身》很有意思,在地球的某个地方,或者在尚未发现的世界里,有你的孪生姊妹,这是很有趣的想法。然而,在多元宇宙中,这种孪生姊妹存在的可能性是多少呢?

比如,策划“宇宙”这一期内容时,编辑部全部策划完毕后,请法国宇宙物理学家让· 比埃尔 博笛(Jean-Pierre Petit)审核,结果他对策划内容并不满意,他觉得内容太机械,感觉都是讲大而空的理论。当时离出版日期已经很近,但是编辑部依然推翻了原有的思路,加班加点重新策划创作,所以才有了《观测宇宙和推测宇宙》。

比如,《少年时

·

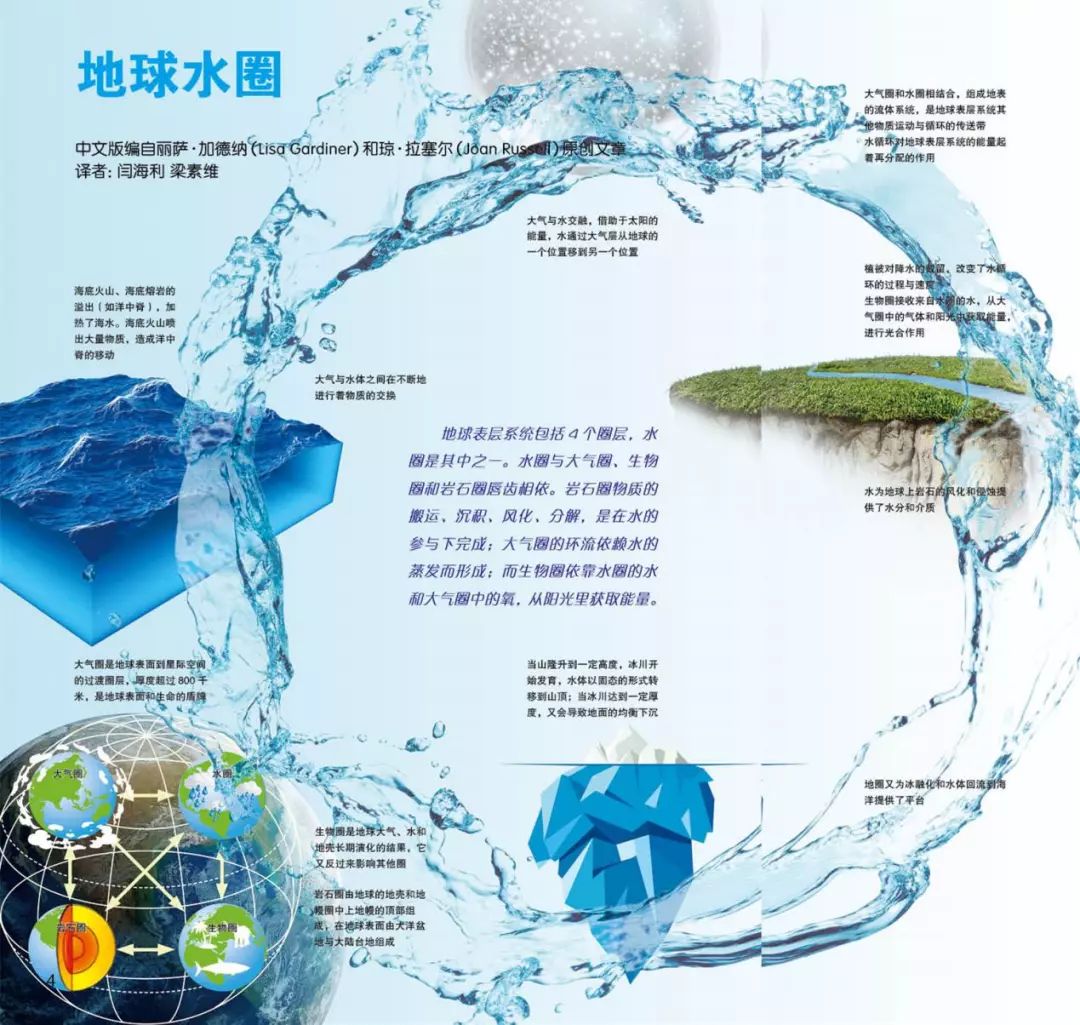

地球水资源》这本,不仅仅讲了地球水循环的原理,还让孩子们看到地球上的水正在发生着怎样触目惊心的变化;但它不并不让人沉浸在悲观的情绪里,而是试图通过各种各样的方式去“开源”和“节流”,探讨这些方法的可行性。

这里面有重大的科学事件,有科学家之间的论争和科学家群体之间的大论战,有前沿科研项目,也有有趣的民用项目故事。

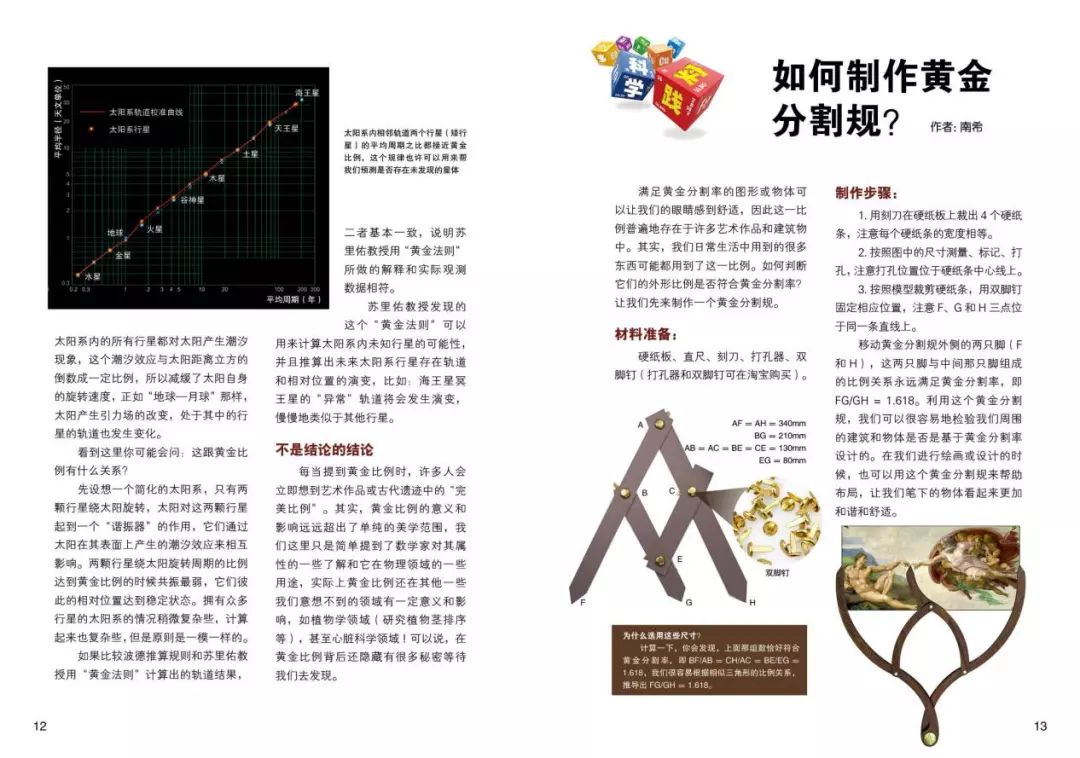

比如在《观测宇宙和推测宇宙》里,我们可以看的通过假设、观测、建模、再观测、验证、证伪、修正的科学实证过程,欣赏假说、模型和观测互为因果的美妙关系,从而领会到科学精神的实质;

在《攻占人类大脑》里,我们看到科学家如何寻找事物关联的可能性,有如何通过各种手段实现这样的关联;

在《正能量的房子》里,通过清益斋、安德鲁的家、随太阳转动的塔等民用技术开发项目,让读者了解到做一件实事所应该考虑到的各种细节;

在《论争改变世界》里,我们收集了科学史上小至科学家之间的利益角逐,大至世纪论战的各种论争,还有正与邪、先与后、国家与民间等等的争斗、争辩。说明人类科学是在怀疑、实证、理性的精神的主导下发展的,让读者学习像科学家一样思考,像科学家一样怀疑;

在《少年时

·

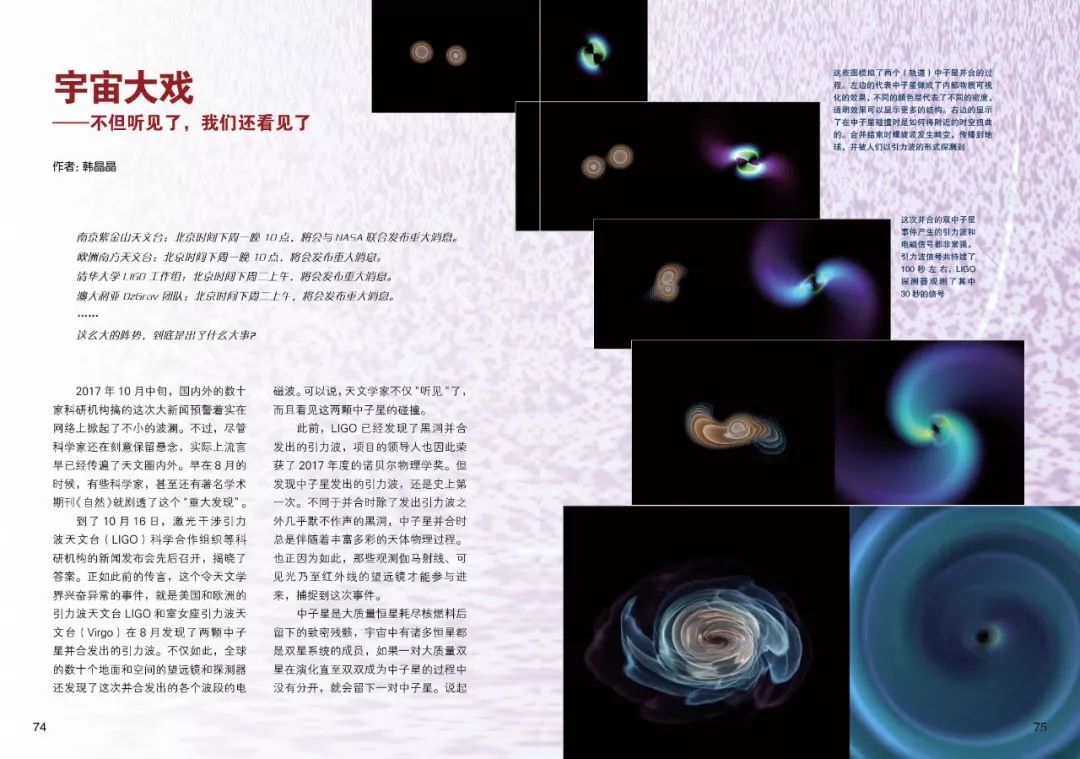

恒星大家族》中,整篇文章都围绕着2017年10月中轰动天文界的一次事件——引力波天文台和室女座引力波天文台发现了中子星合并产生的引力波。而这一期少年时在11月就出版了;

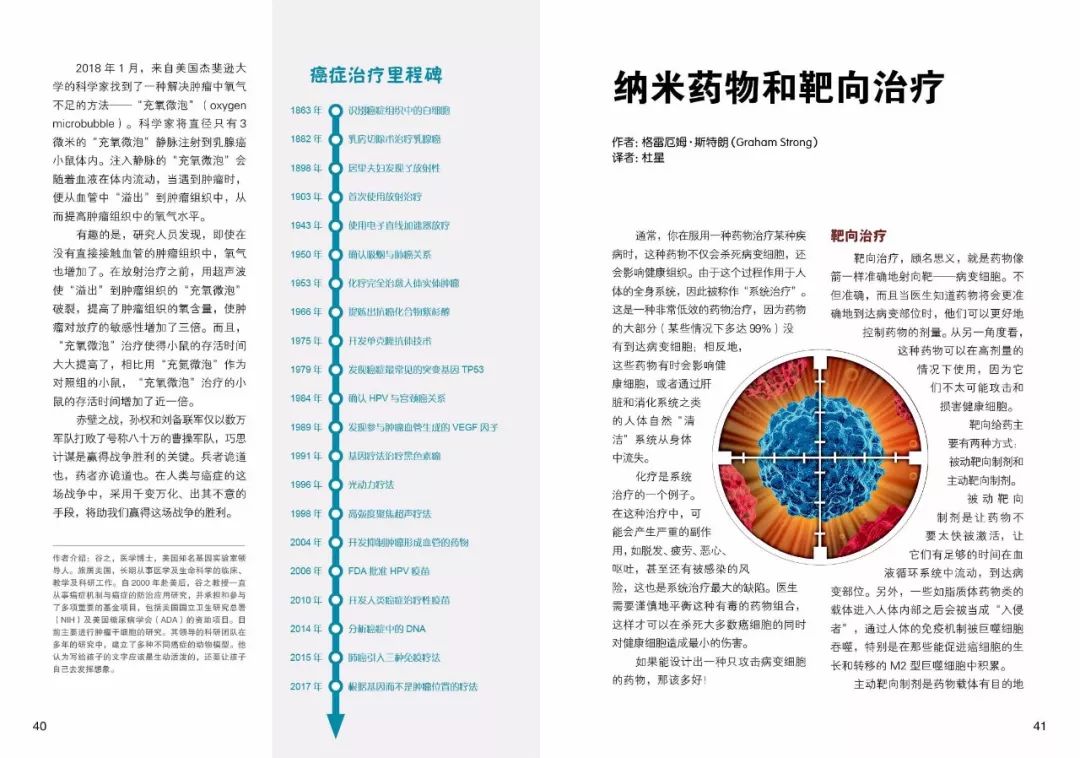

在《少年时·临床医学在进化》中,介绍了2018年1月美国杰斐逊大学科学家的最新研究“充氧微泡”(oxygen microbubble),而《临床医学》这一期在2018年4月寄到读者手中;

真正的深入浅出 浓浓的科学元素 让孩子看得懂看不够

在涉及到前沿科学的原理阐述时,少年时致力于将通常需要公式和专业术语来描述的科学原理,“翻译”成用日常语言来描述。少年时

用孩子看得懂的语言

,让孩子快乐学习。

如果从计算机语言来解释人工智能的神经网络,光看这几个字头就大了吧?

没关系,我们可以先从“选西瓜”入手,一点点理解什么叫“神经网”,什么叫“特征”,什么叫“数据样本”:

比如,夏天来了,你要去市场买西瓜。作为人生中吃过很多次却从未买过瓜的吃瓜群众,没有人事先告诉你,什么样的瓜是又甜又多汁的西瓜。

好吧,作为一个“外貌协会”的会员,就先试一下又大又圆的瓜。

实际上,这时候你就已经开始接触神经网的概念了,形状和大小是西瓜的两个“特征”(Feature)。你选了一个又大又圆的瓜,回去劈开一试,又甜又多汁。你的这个西瓜就是“数据样本”,你得出的结论,就是对西瓜做了一个分类:甜或不甜,多汁或少汁。

——节选自《少年时·一往无前的人工智能》,“神经网络知多少”

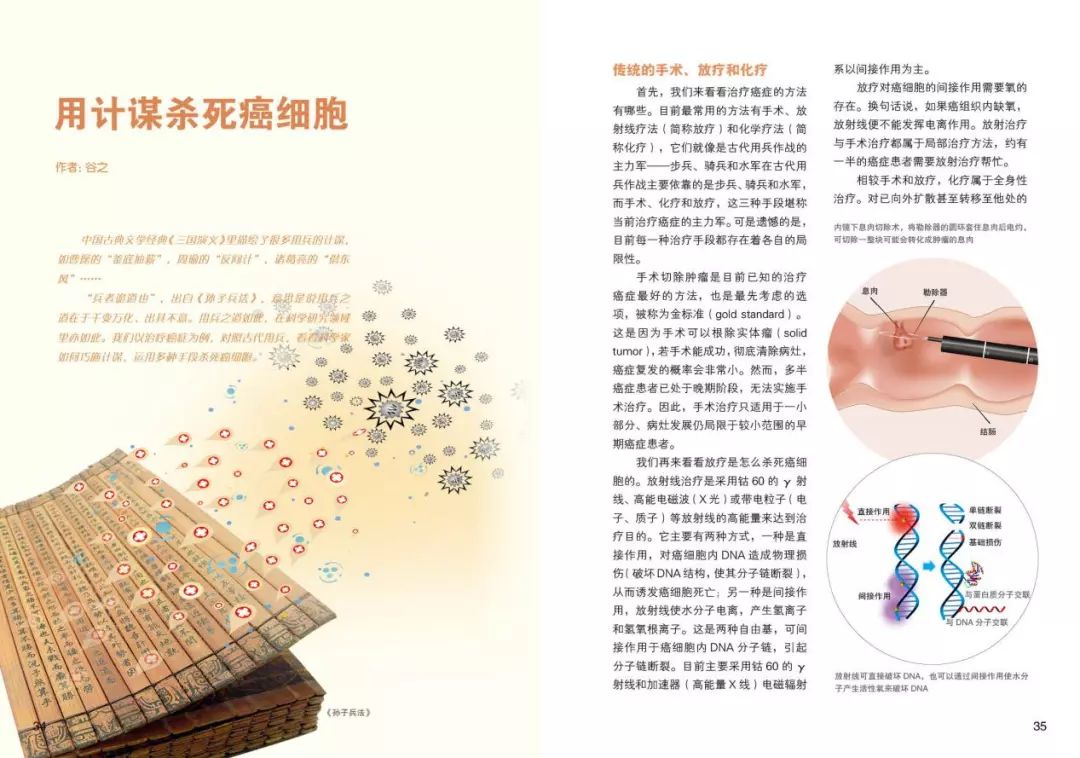

讲到如何消灭癌细胞,孩子可能没兴趣;但讲到《三国演义》、《孙子兵法》,很多孩子都能听得津津有味。那么,用“三十六计”讲“消灭癌细胞”又如何?:

巧施计谋1:釜底抽薪

曹军与袁军相持数月后兵少粮缺,身心俱疲,曹操采纳了谋士许攸的建议,火烧袁军在乌巢的粮草大营,使袁军内部分裂,军心动摇,为这场战争的胜利打下了基础。这种“釜底抽薪”之计其实也被用于治疗癌症,即破坏癌细胞中的某种功能蛋白,使化疗药物杀死癌细胞的作用能够充分发挥。

……

巧施计谋2:反间计

周瑜著名的“反间计”就是利用曹操来劝降的蒋干,故意让蒋干偷走一封假冒蔡瑁、张允写给周瑜的降书。曹操看了假的降书后一怒斩了蔡瑁、张允,从而使曹操水军的战斗力大减。我们前面提到,化疗与放疗都是针对癌细胞内DNA分子链进行攻击,如果能够让DNA分子链的结构松散,就会使化疗、放疗更有效地发挥作用。

……

巧施计谋3:借东风

……

——(节选自《少年时·临床医学在进化》:用计谋杀死癌细胞)

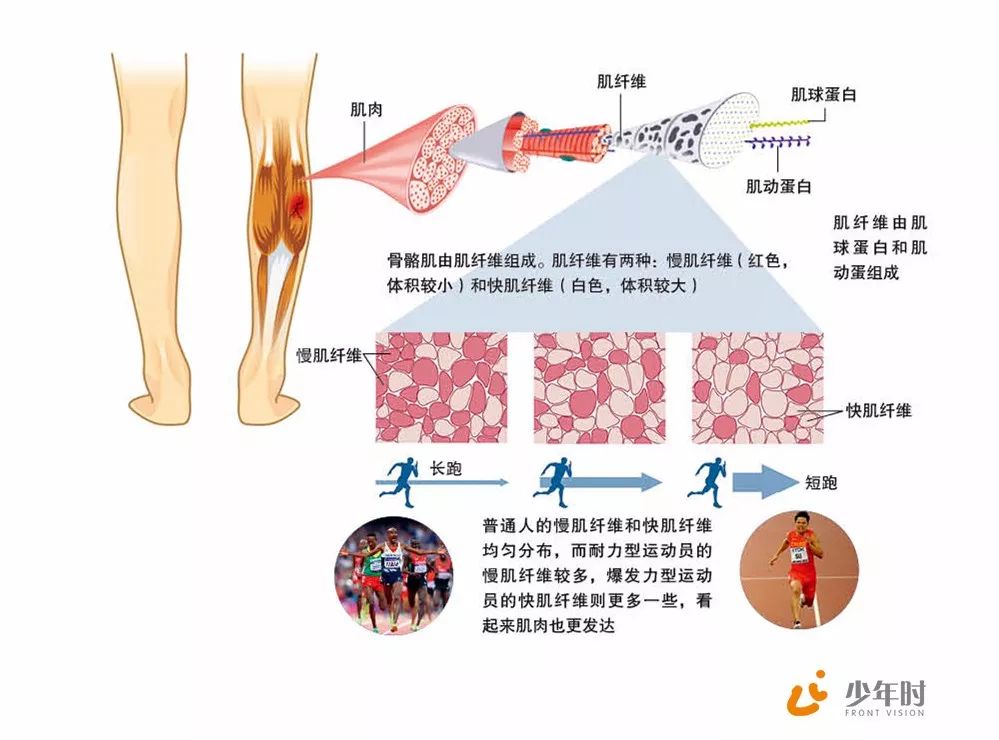

少年时光看图就能明白文章大意。

《少年时》是全彩印,这是因为每一页的插图都信息量丰富,值得仔细看。这些图由编辑们亲自制作,如果看文字还不太清楚的话,看看图片你就能懂啦!

地球水圈,具体来说包含“哪几圈”?

快肌纤维和慢肌纤维在哪儿?有什么作用?区别是什么?

少年时鼓励亲自动手实践巩固新知