专栏名称: 材料学网

| 材料界最具影响力的资源共享平台!发布基础知识、新闻资讯、科技服务、数值模拟、考研考博、论文写作、招聘信息、先进设备及产业应用等,服务于中国高校、企业及科研院所的发展,以及相应科研成果的推广、转让和咨询 |

目录

相关文章推荐

|

纪念币预约信息 · 龙钞!全线大涨! · 昨天 |

|

小易说钱 · 面值预约!新币即将发行!还有蛇钞二次预约! · 昨天 |

|

小易说钱 · 全球首枚!哪吒乾坤圈纪念币!完美复刻电影!仅 ... · 2 天前 |

|

小易说钱 · 全球首枚!哪吒手镯纪念币!限量发行仅299枚 ... · 3 天前 |

|

小易说钱 · 龙钞,跌了! · 3 天前 |

推荐文章

|

纪念币预约信息 · 龙钞!全线大涨! 昨天 |

|

小易说钱 · 面值预约!新币即将发行!还有蛇钞二次预约! 昨天 |

|

小易说钱 · 全球首枚!哪吒乾坤圈纪念币!完美复刻电影!仅299枚! 2 天前 |

|

小易说钱 · 全球首枚!哪吒手镯纪念币!限量发行仅299枚!今晚预约! 3 天前 |

|

小易说钱 · 龙钞,跌了! 3 天前 |

|

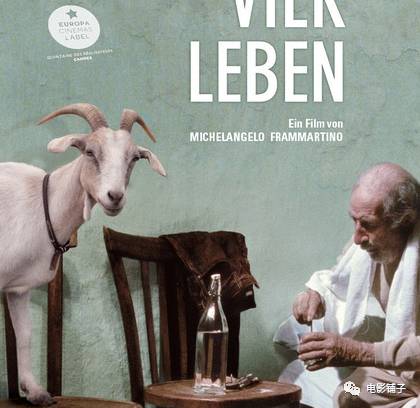

电影铺子 · 虽然没有对白,但值得五星推荐给你 8 年前 |

|

天才宝宝育儿 · 妈妈教的这句话,让两个儿子躲过了一场绑架案 7 年前 |

|

NaturePortfolio · 本周Nature论文推荐 | 17年5月12日刊 7 年前 |

|

199IT互联网数据中心 · 2017年全球奢侈品消费者洞察 7 年前 |

|

格隆汇 · 美图(1357.HK)大考:明日,股价会跌破发行价么? 7 年前 |