古玩艺术品非快速消费品,古玩艺术品收藏是赏玩的过程,应沉下心来静静品味。

若心浮气躁,过度追求经济收益,那错过的不单是美丽的艺术风景,更可能是其最在意的收益。

徐文强:

现在许多人都说中国进入了盛世收藏的时代,对收藏给予了无限热情。

其实不然,应该说我们进入的是一个模糊、麻木的收藏时代,大多数人并没有真正认识、了解收藏的本义,涉足收藏凭借的是赌一赌的“勇气”,以为只要进入就拥有了50%的“成功率”,就能获取一定的收益。

虽说有数据表明,中国的古玩艺术品消费前景美好。

可事实上,面对通胀压力、房地产限购以及股票走熊的经济环境,国内艺术品市场泡沫仍日益凸显。

我以为,目前的艺术品市场泡沫或许并不仅是一个大泡泡,它更像是由无数个大小泡泡组成的泡泡浴。

多数时刻看过去,这个市场繁荣得似乎毫无问题,好比近年拍卖市场亿元拍品重现,投资者对市场又充满了信心,实际市场整体交易行情并不乐观,不少古玩艺术品价格已明显偏离原本价值。

现在中国古玩艺术品投资领域存在一个很大问题,就是收藏家极少,投资客泛滥。

很多人跟风炒作,把古玩艺术品当作商品,甚至有人专职做古玩艺术品炒手,将一些热点门类艺术品价值无限放大,搅乱了市场交易秩序。

究其原因,就是浮躁心太重,不能静心地欣赏艺术品的美,倾听艺术品传递的语言。

吴中泽:

如果问艺术市场有没有泡沫,答案是肯定有。

艺术品之所以能够成为投资的标的物,能够被诸多资金关注,原因在于其本身的特性,即具有唯一性,不可重复再生。

还有可以在反复流通中增值,而且是无止境的增值,可这种无限增值必须在流通当中实现。

这就使得艺术品很容易产生泡沫,也造成了我们的艺术市场过于浮躁,为了尽快获得收益,不少艺术品还未从一个买家转到另一个买家手中,就已经归属第三人了,无视了艺术品的欣赏性。

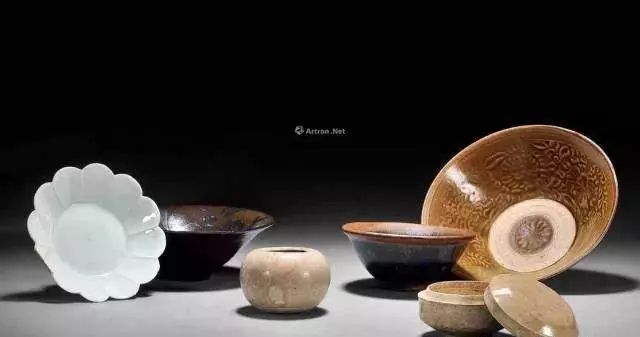

艺术品收藏自古便有,是文人雅士附庸风雅的一种表现形式。

他们或惊讶艺术品丰富的画面,或被营造的意境所感动,懂得欣赏它的美,它的魅。

现在某些人收藏艺术品却与前人完全相反,仅仅是看到或听见有人低价买进高价卖出,赚取了高额差价,就一窝蜂地拥进市场淘金。

混淆了收藏与投资的概念,简单地认为投资任何门类的艺术品必定都能得到丰厚的回报,这种“自杀式”的收藏是极不可取的。

王承德:

现在艺术市场整体很浮躁,某些艺术家,有了些名气就心急。

急什么,急着挣钱。

市场需要什么就画什么,不坚持自己的艺术道路,不再安心于艺术创作。

收藏者则是什么画好卖,什么能赚钱就买什么,使本应充满艺术气息的市场到处都充斥着金钱味。

我以为收藏和投资有着本质的区别。

收藏家必须真心喜好,通过不断学习、多研究,弄懂了,真正喜欢,才能买到好的艺术品。

因为收藏到一幅好的作品,能给我们带来幸福感,可投资艺术品本身也没有错,因为艺术品自进入市场起,便已经具有了交易的功能,投资者欲通过买卖艺术品获取一定的收益无可厚非,但必须掌握一个度。

不能为了追求经济收益,过度放大艺术品的价值,造成虚高的行情。

也就是一定要投到有艺术价值的作品,给后人留下艺术财富。

我们现在好多投资者盲目跟风,不懂装懂、完全把艺术品当商品去经营的投资行为,是买不到好作品的,也不能给后人留下好的艺术作品。

周伟国:

在商品经济社会里(不管是资本主义,还是中国特色社会主义,都已是市场经济即商品经济社会了),任何东西都打上了商品的烙印。

是商品,就有价值和价格,当两者分离了,即价格高于价值了,就是泡沫。

价格是受供求关系影响的,前一段时间,由于中国的货币投放过大,四万亿形成了以房市为主要表现形式的经济泡沫。

受此影响,古玩、艺术品当然也被“泡沫”了。

另外,货币多了,房产、股票两大投资品表现不佳,在中国又无其他投资渠道,因而,好多资金又流到古玩艺术品行业,使得这个行业产生了虚假繁荣的景象。

我认为现在有人提出的“回暖”之说,恐怕为时过早。

首先,我们应看到中国经济大环境并没有止跌回升,而艺术品行情同中国经济大气候是紧密相连的。

其次,明年反腐力度更加增强,以往许多艺术品都是作为礼品或“敲门砖”之用,现在中央八项禁令,国企整改等,对艺术品的消费都起到了打压作用,因此,说“回暖”无非是鼓舞军心或自欺欺人罢了。

梅寒红:

前些年热钱的涌入像一剂兴奋剂,助推着艺术品行情全面看涨,并引发全球艺术品市场资源针对中国国内市场的重新配置。

艺术品收藏热的背后是市场泡沫的滋生,当艺术品市场从收藏型迅速转向投资型,其市场性和文化性逐渐失衡。

对许多新进门的投资者而言,书画或瓷器无异于一只只股票,可以通过频繁交易、买断炒作等方式获利。