本账号系网易新闻&网易号“

各有态度

”签约账号

评论区话题丨你怎么看泰国人的改革?

上世纪90年代末,一部由周润发主演的美国电影《安娜与国王》上映。该片讲述了泰国国王与王家女教师安娜之间的感情故事。但却很少有人注意到,由周润发扮演的拉玛四世,不仅是一个看似开明的东方君主。更是在自己的国家,开启了一场轰轰烈烈的近代化改革。

变革前夜的暹罗

一副17世纪后期绘制的暹罗王国地图

拿破仑战争结束后,西方国家掀起了一股东进的热潮。最先受到这股浪潮冲击是身处中南半岛核心的泰国,也就是当时的暹罗王国。

此时的暹罗王国已经处于吞武里王朝的统治下,在开国君主拉玛一世时代,暹罗的领土扩张达到巅峰。

在北面泰国臣属了在传统上作为北方屏障的老挝。在东面使长期争斗的高棉王朝宣誓臣服。在南面迫使马来半岛北部的穆斯林诸侯承认为宗主。暹罗王国发展成中南半岛上一个强大的国家。

但在执行武力侵略政策的同时,暹罗王国和同期的清朝和越南一样,奉行着闭关锁国的政策。

除了对西方人的武器尤其是火炮非常渴求之外,暹罗王国对西方各国要求通商开埠的呼声一概置之不理。暹罗政府对于和外商贸易的所有物资都实施国家统购政策,对于外贸的严格管束比清朝有过之无不及。

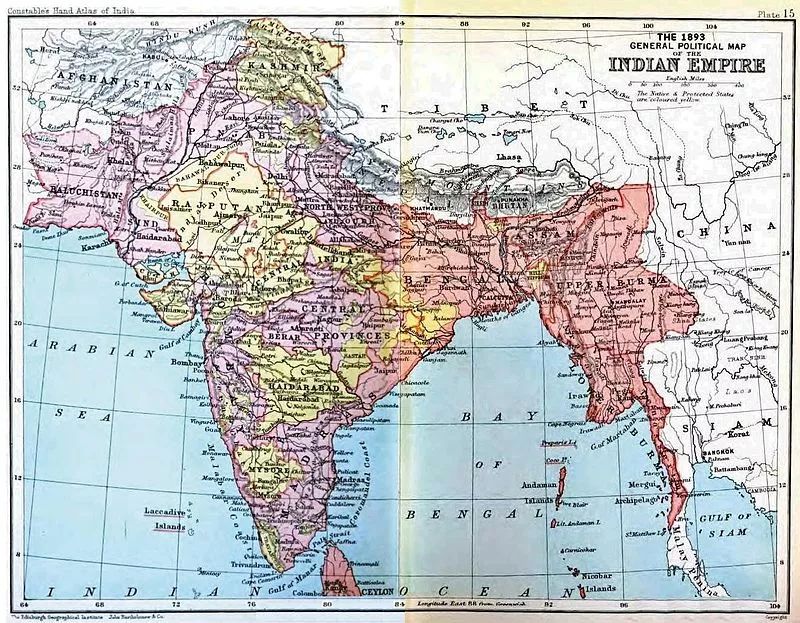

到19世纪中期为止 英国东印度公司已经控制了印度斯坦与缅甸

19世纪早期的两个重大历史事件改变了暹罗闭关锁国的态度。

一个是暹罗长期以来强大的对手缅甸被英国打败,丧师割地。一个是作为暹罗主要贸易对象的超级大国清朝,在鸦片战争里被迫签下了城下之盟。暹罗的统治者敏锐的察觉到西方人到来后的世界不能再因循守旧,这是他们比任何清朝的君臣们进步的地方。

英缅战争说明靠单纯进口武器是无法抵挡时代前进的步伐

但比起清朝,暹罗不论人口还是领土面积都算是一个小国。如果拥有八十万常备军和十三省国土的大清都抵挡不住洋人的坚船利炮。

暹罗王国又凭借什么可以在变革的新时代里生存下去呢?

鸦片战争则说明人口与所谓国力优势也无法抵抗历史的进程

改革派国王

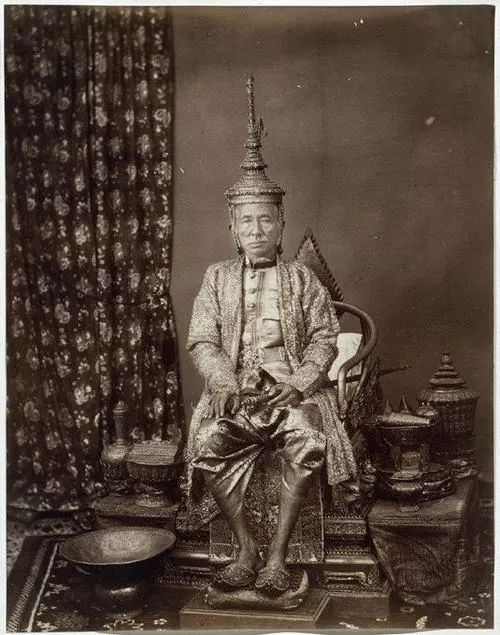

拉玛四世的照片

为暹罗人回答这个问题的,是1851年登上王位的暹罗国王拉玛四世,也就是著名的暹罗王蒙固。

从长兄拉玛三世手中接过暹罗王国之前,按照一贯的传统,蒙固王在寺庙里以僧人的身份生活了二十七年。在这段时间里,他云游暹罗各地,深入了解了中下层生活的实际情况,也清楚的认识到一个抱残守缺的暹罗无法应对这样千古未有的历史变局。

在蒙固王的亲自主持下,暹罗王国开始了一场开放自强的改革运动。

身着西方海军礼服的拉玛四世

相比清朝君臣在同时代推进的洋务运动,泰国人的改革运动有着很大不同

,

触及到了根本性的国家制度。

和中南半岛的所有国家类似,暹罗王国的全部土地归国王所有并由国王分配给大小贵族。平民的大部分时间都在为国王或本地领主无偿提供劳动,剩余时间才准许在自己的土地上耕作,这被称作是“萨卡迪纳”制度。

这种典型的农奴式管理模式在国家建立初期可以征集到大量物资和兵力,对暹罗抵抗侵略和发动战争有所帮助。但“萨卡迪纳”制度既遏制了生产力发展又约束人口增长。暹罗想要通过和西方及中国通商求富,自身具备生产市场所需的商品生产能力是先决条件。

为此,必须破除牢固的人身依附关系,建立以自由雇佣为主的劳动力市场。

蒙固王开始在水利和道路修筑等一些大型建设项目里,用雇佣工人代替无偿劳役。

他要求在泥瓦匠和木工等技术性工作上,雇佣工人应该超过一半。技术工人的劳动有了回报,也就有了提高技术的原动力。到1871年,暹罗的官员已经将大部分工作交给雇佣工人来完成。蒙固王还颁布了一系列改善奴隶生活条件的法令,使得奴隶受到较人道的对待。

1861年暹罗大使在枫丹白露宫觐见拿破仑三世

当然,蒙固王时代变化最大的还是对外政策。

蒙固王刚上台就写信给英国驻香港总督鲍林,表达了邀请鲍林访问暹罗的愿望。他还一改前朝对外国人一律冷处理的态度,展现出对欧洲各国的积极交涉姿态。

1861年,当清帝国在战场上被揍的丢盔卸甲后,才勉强成立了负责外交的总理各国事物衙门。而在同一年,暹罗王国的大使,已经在法国的枫丹白露宫,受到拿破仑三世的接见。

这时法国进入中南半岛的迹象已经非常明显,而尚处于封建国家状态的暹罗无法与其对抗。蒙固王曾说道:

就算突然天上掉下数百斤黄金,也买不到制造枪炮的机器。目前用来对付外国人的最好武器就是灵巧的唇舌和巧妙的谋划。

法国在印度支那的扩张让泰国人大感威胁

为了达成和英国和好以抗法国的目的,暹罗不得不在贸易方面有所让步。但这毕竟是一种主动的外交行动而不是战败和约。

从条约的内容上来看,暹罗对英国商业贸易的准入条件远比清朝优越,不但准许英国人在首都曼谷附近居住,更允许他们不经官府管制,就直接和民间贸易。但还是规定了某些战略物资,如稻米、鱼干和食盐等商品,可以在必要时进行国家管制。至于金、银和鸦片等国际市场的硬通货,则依旧由国家专营。

事实证明,向外国人开放内陆市场的行为,并没有导致清朝政府忧心如焚的那些有辱国体事件。相反,此举活化了暹罗原始呆板的社会和经济。

大量中下层平民因为和西方人的贸易快速发家致富。暹罗经济的发展吸引了很多广东和福建的华人前往定居,他们利用丰富的商业经验充当地方和外国人贸易的中间商。就在清朝经济还大部分停留在自给自足的自然经济时,暹罗却在华人的帮助下快速融入世界市场,出现了第一批使用机器的大米加工厂和榨糖厂。开始走向分工明确、生产力发达的商品经济时代。

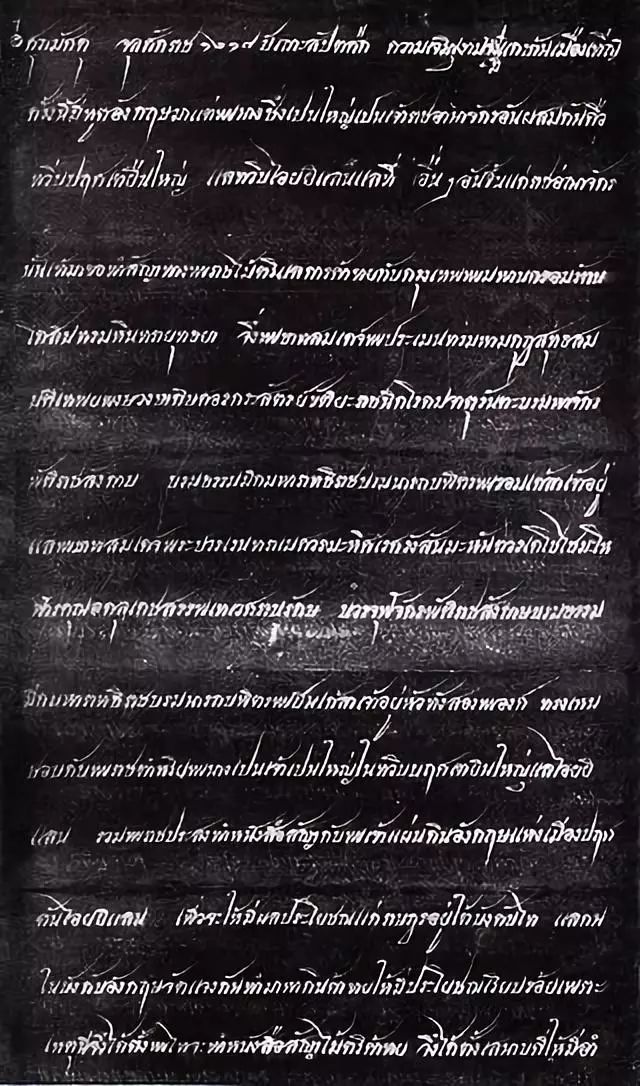

1855年签署的《暹罗与大英友好通商条约》

大刀阔斧的变革

币制改革后发行的铜币

蒙固王在整顿内部经济时也借鉴西方经验。

暹罗传统使用的贝壳货币,已经无法满足剧增的海外贸易。他就开设皇家造币厂,铸造银币、铜币和锡币等不同面值的硬币来代替贝壳币。

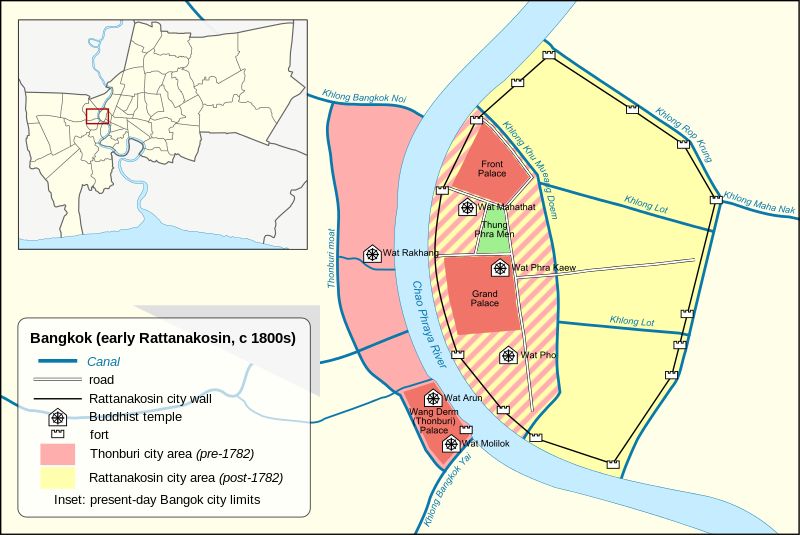

另外,蒙固王以西方城市为模板改进曼谷城内的街道。

曼谷最早的几条现代化街道正是在此时规划建成。暹罗政府还主持修筑运河,开办官营造船厂,尽力改善交通条件。为后来朱拉隆功王时代的全面近代化改革奠定了基础。

早期曼谷的城市发展

泰国是一个佛教占据绝对主流地位的国家。佛教不但深入普通百姓,甚至可以干涉到国家政治运作。吞武里王朝前期的历代暹罗王对外来宗教都抱有一定的抵触情绪,拒绝传教士进内地大规模传教。但随着和西方交往的深入,大量天主教和新教信仰的西方人和信仰儒教的华人以及南方的穆斯林进入泰国境内。

鉴于对其他宗教信徒的严加管束已不现实,蒙固王宣布宗教信仰自由,允许在曼谷建设基督教教堂、伊斯兰清真寺。泰国甚至还收留被越南迫害而流亡的大批天主教徒,显示出暹罗朝廷对宗教信仰的开明态度。

蒙固王个人对待西方文化也保持相当开放的态度。

他邀请了一位英国女教师利奥温诺斯担任宫中贵族子女的老师,为暹罗王室子女实行西方式的教育。利奥温诺斯也成为国王本人的顾问,为国王解答一些西方社会和文化的问题。通过和西方人的近距离接触,蒙固王对现代社会中的民主和人权思想有了一些基本了解。

《安娜与国王》的女主角原型

利奥温诺斯

暹罗王国的传统统治是中世纪式的,比如规定皇家船只出游时,平民如不及时回避,军队可以当场射杀。蒙固王宣布废除了这条法律,令平民可以围观王室的出巡。

他又废除了面见国王时大臣必须爬行和赤裸上身的规定,展现出一种亲民的姿态。

每到规定的日子,蒙固王都会敲响宫门前的大鼓,召集有冤屈需要申诉的百姓。

国王亲自坐堂,明快断案。并将疑难案件交给大臣和宫中女官商议。这种简单粗暴的民主形式,也被西方人引以为趣谈,在暹罗民众中却受到热烈欢迎。

了解到西方的选举制度后,蒙固王也尝试使用选举的办法拔擢暹罗官吏。

有一次出现了两个法官职务的空缺,蒙固王宣布宫中除了自己和随身侍从以外,人人都可以竞选法官的职位。最终人选由宫中亲王和百官投票选出,改变了以往国家官职都是由国王钦定的做法。当然,尽管职务由选举产生,国王最终的决定权也是很重要的。

在规定时间 倾听民众呼声的拉玛四世

其实蒙固王对于选举制度也只有粗浅的了解,他在写给外国友人的书信中,就将自己称为被民众选举出来的国王。

他还写信给美国总统林肯,询问关于民主选举制度的一些问题。

曾有一个有趣的说法说,蒙固王赠送给林肯一批大象,用于对付叛乱的南方邦联。

其实这批大象是作为暹美友好的象征送给林肯的前任詹姆斯•布坎南总统。在随大象送来的书信中,蒙固王按照暹罗人的想法向林肯建议可以用大象来“讨伐叛乱”。但林肯委婉的拒绝了这项建议,并说美国有蒸汽火车可以代替大象来运输士兵和物资。

在军事改革方面,蒙固王只做了最初的小规模尝试。

他完全仿照英属印度殖民军的制度、军装和武器,建立起一个连的近代化军队,并雇佣英国军官来训练这支部队。这个连后来发展为王家暹罗模范团。在团中编制有步兵、炮兵和海军陆战队。

由于暹罗传统水师在法国的远东舰队面前毫无抵抗能力,蒙固王特别注意发展海军。

他亲自参与设计和筹划建造暹罗的第一批现代化军舰,并参与制造了两艘新式蒸汽船。国王还自己操纵蒸汽船出海行驶,让暹罗宫廷一时间大为惊慌。