今年以来,中美贸易谈判的话题物议沸腾,各路专家激扬文字指点江山。但其实早在两千五百年前的春秋时代,中国就诞生了全世界第一部贸易战方法论:

《管子》。

这本书讲述了一位精明强干的技术官僚——管仲,是如何辅佐一位雄心壮志的英明君主——齐桓公,来九合诸侯一匡天下的。齐桓公,姓姜名“小白”,因此老同志管仲的这本书,也可以叫做《带小白上王者指南》。这里面就记载了管仲如何策划和发动一场经典贸易战。

这场贸易战发生在齐国与邻国鲁国之间。鲁国也是东方大国,常常让齐国感到如芒在背。鲁国盛产上好的绢布,所谓“强弩之末,势不能穿鲁缟”,说的就是这种布。于是管仲琢磨出一个方法:让齐桓公和公卿大夫们都穿上鲁缟,基层干部和老百姓都纷纷模仿,齐国上下都掀起了鲁缟style。

与此同时,管仲下令关停齐国的织布企业,所有布料从鲁国进口。同时告诉鲁国的商人们:给齐国带一千匹布,赏三百金,带一万匹布,赏三千金!鲁国看到贸易顺差迅速扩大,便大搞产业扶持计划来出口创汇,老百姓也纷纷都跑到城里“弃农织绨”,真正的战略资源——粮食的生产却逐渐停滞。

这时管仲却突然祭出狠招:宣布齐国停止进口鲁缟,同时禁止向鲁国出口粮食。鲁国见状大慌,连忙让老百姓关掉纺织厂去改种粮食,但粮食一时半会种不出来,于是整个国家便陷入饥荒,随后国民纷纷叛逃齐国,鲁国自此变成齐国小弟。随后管仲如法炮制,对莱莒、楚国、代国、衡山都采用了这样的战术,屡战屡胜。

听起来老祖宗的智慧非常高大上,但可惜的是:

《管

子》中的这个故事并非史实

。

春秋时期的物流和商业还没有发达到可以用贸易顺差来改变一个国家的产业政策的地步。《管子》中的故事大多数是由信奉管仲治国方略的战国大V们编出来的,正经史书里并没有相关记录。不过《管子》这本书虽非管仲亲著,但很大程度上诠释和总结了管仲的治国方略:

盐铁专营、贫富有度、国准轻重。

这其中

“盐铁专营”

是管仲首创,对此管仲认为:老百姓喜欢被给予,不喜欢被剥夺,所以要让人民看见政府的恩惠,但不能看见政府的剥削(民予则喜,夺则怒…故见予之形,不见夺之理)。所以由国家来垄断盐铁这种国计民生的产业,赚取暴利,远胜过直接向百姓征税。这不禁让人感叹,老祖宗的智慧的确能穿越几千年啊。

其他的诸如“

贫富有度

“

、“

国准轻重

”

等,也都是非常超前的经济思想。两千三百年后,西方的《国富论》才姗姗来迟,中国其实已经在经济制度探索方面开了个好头。管仲辅佐齐桓公称霸的故事,激励着一代代中国知识分子,儒家法家对其推崇备至,比如孔子给予了管仲极高的评价,而诸葛亮还在躬耕南阳时,就自比管仲了。

在中华帝国的历史上,有一个有趣的现象就是:在王朝行进至某个时期,会出现一位像齐桓公那样雄心壮志的英明君主,和一位像管仲那样运筹帷幄的技术官僚,他们一起携手来推进对帝国至关重要的财政改革。如果改革顶住压力顺利推进,那么王朝会迎来中兴;但如果改革失败,王朝就不可避免地走向衰落。

“英明君主+技术官僚+财政改革”

这套组合,还会在中国历史上出现很多次,

从这个角度来看,我们其实都在历史的轮回当中。

1

春秋战国时期,卓越的技术官僚如过江之鲫不断涌现。除了管仲之外,“苟利社稷,死生以之”的子产,“纵横捭阖,兼六国相”的苏秦,“用舍进退,政商通吃”的范蠡等都是技术官僚里的佼佼者。当然,他们的故事都不如另外一位绚烂而惨烈:用改革搭建

中华帝国千年框架的公孙鞅。

战国初期,地处偏僻的秦国经济落后,民风彪悍,给什么政策都拉不来人才落户。励志图强的秦孝公上台后迅速启动了秦版的“千人计划”:六国的人才只要愿意来秦拉动GDP,给高薪给房子给封地,连后代都安排好。不被魏王所看重的公孙鞅闻讯而来,在向秦孝公献上了一套富国强兵的变法计划后,立即被奉为秦国改革的总设计师。

公孙鞅,卫国子弟,辅秦孝公变法,在秦执政十九年,被封于商地,后世称之为商鞅。

改革不是请客吃饭,首要任务是统一认识。在变法之初,公孙鞅组织了一次真理标准的大讨论。世族领袖甘龙、杜挚等主张“法古无过,循礼无邪”,认为没有百倍的利润不去改变法规,没有十倍的效果不要更换工具。显然,“一些老同志思想还停止在资产阶级民主革命时期”,马克思教导我们300%的利润就足以让人铤而走险了。

商鞅同志倡导具体问题具体分析,指出一切应该从实际出发,

实事求是,

只要真的对国家有利,就不用顾忌旧法而不敢变革。在秦国上下打破了“

凡是旧法就不能变革,凡是祖制就要遵循

”的思想牢笼后,便走向了改革之路,

秦孝公和公孙鞅这对“英明君主+技术官僚”组合,开始登场了。

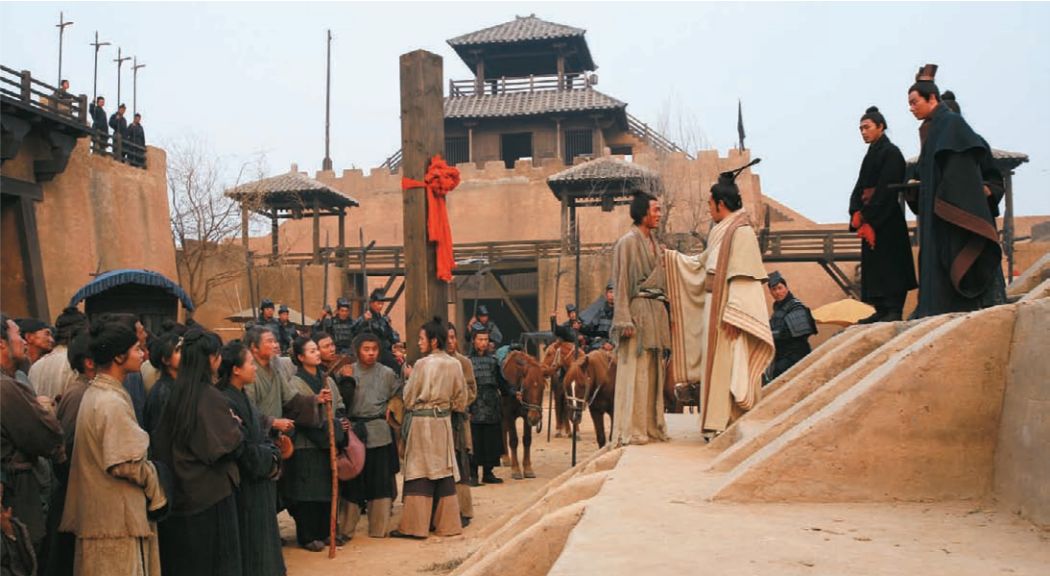

商鞅徙木立信,《大秦帝国》,2009年

管仲治理国家的思路是藏富于民,强调仓廪实而知礼节,《管子·治国》开篇就强调:“凡治国之道,必先富民,民富则安乡重家,安乡重家则敬上畏罪,敬上畏罪则易治也。”而商鞅却走上一条截然相反的道路,在《商君书·弱民》的开篇就赫然写道:

“民弱国强,国强民弱,故有道之国,务在弱民。”

弱民和强国,只为做一件事情:把秦国改造成一个

农战国家

。《商君书·垦令》详细讲述了商鞅将秦国各行各业人士驱为农战之民的各种措施:将商业、手工业、运输业、旅店饭馆、盐铁统统国有化,由政府经营,将全社会都充分动员,围绕“

农耕和战争

”两项任务而工作。

同时将阶级跨越的途径唯一化,

只有通过战争中赢得军功才能实现阶级跨越。

(利禄官爵抟出于兵,无有异施也——《商君书·赏刑》)为了强化改革,商鞅甚至废除了贵族公爵的世袭制,推行军功爵制。没有军功,即使是“二代”们也穷困潦倒。

这些举措秉承国家农战主义思想,如同大刀一样,向秦国的既得利益集团头上砍

去,在秦孝公的支持下,秦国迅速脱胎换骨,变成一架恐怖的战争机器。

在商鞅完成改造之后,秦国立即就开始了马不停蹄的对外战争。在

巅峰时期,

秦国有8%-20%的人口都是军队,而其他人口都是提供军需和军粮的战备力量。

而东部六国自身都是社会属性相当重的国家,在面对秦国这样战争机器的时候毫无胜算,这就是白起王翦战无不胜攻无不克的大背景

。

后世习惯将秦国的崛起归因于法家思想和连横的外交政策,但忽视了商鞅变法背后的国家农战主义。而当秦灭六国之后,二世而亡的重要原因之一就是农耕的供给仍然源源不断,但是战争能提供阶级上升之路却被封死了。

始皇帝之所以要在战争之后建长城、挖灵渠、修陵墓,搞一大堆超级工程,其目的就是

输出因农战主义而形成的巨大产能。

但与战争能快速获取巨额利润不同,这些基建工程提供的收益并没有那么快,当产能提供不了利润,就形成了产能过剩。只不过秦国这台机器的产能有点危险,是军队。

从这个角度来看,

秦帝国亡于没有及时的进行供给侧改革。

商鞅的变法获得了成功,但因为在改革中触犯了旧有贵族等利益集团,所以在秦孝公死后,这位失去了政治靠山的技术官僚下场惨烈,最终被五马分尸。但

新体系的既得利益者——秦国军方,最终将商鞅的变法继续推进了下去。

“秦孝公+公孙鞅”这对组合,虽然技术官僚商鞅同志最后被反攻倒算,但改革却是成功的。下一对出场的搭档,面对的利益集团远比秦国的贵族公爵们难对付的多。

2

汉初,国家久经战乱,生灵涂炭。萧何为国家制定了轻赋税、休养生息的国策,萧规曹随,国家迅速恢复了元气,迎来了“京师之钱累百巨万,太仓之粟陈相因”的盛世文景之治。但在这一过程中,也埋下了隐患。

这一阶段为了更好的发展经济,不仅“弛山泽之禁”,放开盐铁专营,甚至连铸币权都下放给地方,这直接导致大汉帝国的资产阶级自由化思潮泛滥。

比如给汉文帝“

吮痈舐痔

”的邓通,在被赐予了几座铜矿后,开始造币,立即富比王侯。以邓通为代表的大汉富豪,依靠经营冶铁、煮盐、屯粮、放高利贷等业务积累了巨额财富,并不断买通权贵、购置田地,形成了非常强悍的地方势力。

雄心勃勃的汉武帝登基后,就迫不及待地整备军事力量,准备打击匈奴。想要打赢对匈奴旷日持久的战争,首先就要弄到足够的钱,这时,雄才壮志的英明君主到位了,缺的就是一位能够运筹帷幄的技术官僚。对此,汉武帝选择了长期陪伴自己读书的密友,十三岁就以“精于心算”而名闻洛阳的桑弘羊。

这位汉武帝的铁杆密友,为他

拿出了三个充盈国库的杀手锏:

盐铁专营、平准均输、算缗告缗。

“

盐铁专营

”

就是将盐、铁、酒这样的刚需行业的运营权从富豪们手里拿回来。而

“

平准均输

”

则是指在全国各地设立经商国家队,用行政手段干预商品价格,平抑物价,打击投机倒把。而

“

算缗告缗

”

则更加具有中国特色:收财产税,同时发动群众举报隐瞒资产的富人,一经查出尽数没收,而

对敢于告发的人,则赏给他没收财产的一半。

这些政策使得国库充沛。

有了这三大政策做后盾,汉武帝才能修朔方城、北伐匈奴,南平百越,成为千古一帝。

从某种角度上说,把匈奴打的溃不成军的并非是卫青、霍去病们,而是这位运筹帷幄的技术官僚。

但付出代价也非常大,那就是中产阶级的民不聊生,各路商贾富豪们大骂桑弘羊王八蛋。跟商鞅一样,“英明君主”撒手人寰后,“技术官僚”就会面对利益集团的反攻倒算。在汉武帝去世后

,受压制的商贾集团就迫不及待地攻击桑弘羊,他们派出的是利益集团的代表,

托孤重臣大司马

霍光

。

霍光也是久经考验的老同志,深谙斗争艺术,他没有选择跟桑弘羊直接撕逼,而是组织全国六十多位“

人民代表

”召开了一次经济工作会议,讨论国家的经济政策。

汉朝的“

人民代表

”,简单说就是由民间公知和私营老板,这些人也被称为“贤良文学”。

霍光从全国招来的这六十多位人民代表中,有一位熟读《春秋》的知识分子桓宽。在会议结束后,回到老家后把这次会议的主要内容整理出了一本书,起名为《盐铁论》,而这本书从诞生到后来的命运都堪称传奇。

根据

《盐铁论》记载,

在这场会议中,

正方

是

桑弘羊,主张盐铁专营,重视工商业,同时积极扩大政府职能,对外击匈奴平百越,对内扩大消费内需,调节贫富差距;

反方

是“

贤良文学

”,强调应该缩减政府财政支出,重农抑商,将山海之利归还给百姓,无为而治。

会议从始元六年(前81年)二月召开,一直开到同年七月,整整辩论了半年,这是中国历史上水平最高的一次宏观经济政策会议,

辩论双方就国家的体制、历史、文化、时政展开了全方面的论战。

多年来为汉武帝筹措军费的桑弘羊,深知维系国家支出所费甚巨,赈济百姓、军

旅物资、充盈国库都需要大量的钱。将盐、铁、酒这样的暴利行业由国家垄断,对国家有利,同时还可以平衡社会贫富差距,防止富豪通过垄断这些行业,攫取巨额利润,形成地方割据实力,威胁政府安全。

而出身自农耕的贤良文学们则指出国家专营盐铁容易粗制滥造,强买强卖。利润不会凭空产生,国家通过盐铁专营获取的利润还是从百姓身上拿走的。

盐铁论战的结果,是霍光支持的“贤良文学”一派大获全胜,最终大汉帝国废除了全国的酒类专卖和关内铁官,盐铁专营被取缔。而霍光也通过这种形式,动摇了桑弘羊改革的合法性和权威性,这背后的斗争艺术在历朝历代都被重演。

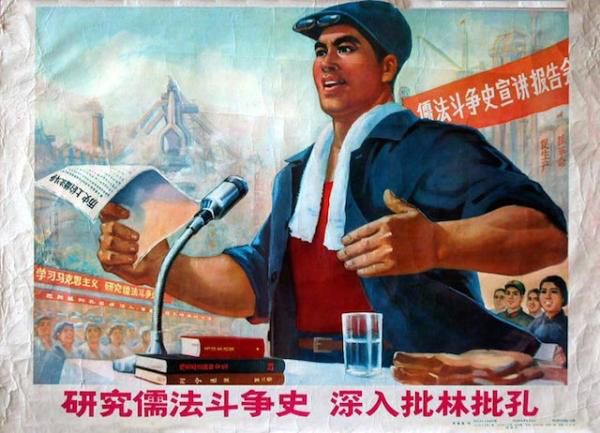

而《盐铁论》这本书,之后虽然历代流传,但并没有得到特别的关注,直到明清时期才有人开始校注。这本书真正的人气高潮,居然是十年动乱阶段。1974年,在文革最后一场思想运动“评法批儒”中,

《盐铁论》

作为儒法论战的典型,被拿出来学习和研读。

“评法批儒”,1974年

在这场论战后的一年,桑弘羊就和商鞅一样,被以谋逆罪满门抄斩,从这个角度来看,技术官僚的功劳越大,风险就越大。而随着桑弘羊的财政改革被中止,大汉王朝很快也结束了自己最辉煌的时光。

3

在盐铁论战一千年后,擅长砸缸的司马光和不爱洗澡的王安石,关于桑弘羊的改革又来了一次互喷,拉开了中国历史上最刚烈的一次变法对决。

王安石:

国库空虚是因为没有好的财政部长!

司马光:

呵呵,所谓好的财政部长不过是收收人头税,搜刮民财而已。结果无非老百姓穷困潦倒,社会动荡,这难道有利于国家建设四化?

王安石:

非也非也,真正好的财政部长不向百姓加税,国库也能充盈!

司马光:

你可拉倒吧!天下的财务是守恒的,不在老百姓手里就在国库手里,想方设法从老百姓手里掏钱,危害比加税还大。这都是桑弘羊骗汉武帝的把戏,司马迁写下来是嘲讽汉武帝糊涂的。

王安石跟司马光的争论,大背景是大宋王朝的家底薄弱,这个祸根在赵匡胤黄袍加身那一刻就埋下了。由于宋朝的皇权合法性弱,所以提出了“与士大夫共治天下”,这是宋朝版本的白马之盟,是皇权合理性的基础契约。然而从权臣走上皇位的赵匡胤深知权力决不能旁落,采取了一系列加强中央集权的措施,而代价就是对官僚体系们在利益上让步。

在让众多军事将领解甲归田后,大宋王庭给予丰厚的利益补偿,同时不阻止他们兼并土地。另外,为了得到后周遗老遗少的支持,将大批旧官僚留任,同时善待后周子孙,赐给他们丹书铁劵,水浒传中小旋风柴进作为后周子孙,只是一个小地主却拥有免死金牌。

用利益交换权力,这一招也是穿越千年啊。

然而随着卖官鬻爵、科举取士、恩荫授官等路径跨入官僚体系的士族越来越多,官僚机构像吹气球一样膨胀。据我们的包青天统计,宋真宗时文武官员总共9785 人, 到宋仁宗时内外官僚总数达17300余人,在不到四十年里就翻了一倍多,人浮于事的冗官体系已经成为了宋朝财政的恶性肿瘤。

比冗官更加让大宋财政喘不过气来的则是冗兵带来的天量军费,上承五代十国的宋朝北有大辽、南有大理、西有吐蕃、西夏,强敌环伺,压力重重。而深惮黄袍兵变重演的宋朝采取了一系列措施极力削减带兵将领的兵权,采用了“兵不识将,将不识兵”的武将定期轮换制度,同时皇帝直接掌控兵权,由文官管理。

这种制度下, 极大的削弱了前线军队的战斗力。纵览北宋历史,少有能拿得出手的名将。少数对外战争的胜利也是靠范仲淹这样不世出的文武全才,这种缺少强烈人格魅力将领的情况直接导致了后世的靖康之耻。小说《水浒传》里身为八十万禁军教头林冲被搞得家破人亡,居然都没有手下兵变,侧面反映了武将和士兵之间感情寡淡。

宋朝的解决方案是质量不行,数量来凑。据《宋史·兵志》统计,宋太祖开宝年间 (968-975), 全国兵籍 “总三十七万八千, 而禁军马步十九万三千”;而宋仁宗庆历年间(1041 -1048), 全国兵籍“总一百二十五万九千, 而禁军马步八十二万六千”。从968年到1041年短短73 年中, 北宋军队增长了3.3倍,其中归北宋中央直接掌管的禁军增长4.2倍。

随之而来的就是军费的急剧膨胀,从当时北宋国家财政总支出来看, “养兵之费 ,在天下十居七八”。庞大的官僚体系、前所未有的军费支出再加上“檀渊之盟”的绥靖外交。宋朝财政支出的压力非常大,频频出现财政赤字,导致“百年之积 ,惟存空簿”。

当励精图治的宋神宗登上皇位后,面对“冗官”、“冗兵”财政积弱的北宋政权,迫切的希望有人能站出来帮他改革国家。于千万年之中,时间无涯的荒野里,没有早一步,也没有晚一步,宋神宗遇上了王安石,“

英明君主+技术官僚

”的搭档又登场了。

王安石没有被神宗重用之前,已经颇具才名,

但在高中进士后,他却拒绝调入中央,而是选择去鄞县当知县。在地方上,王安石

逐渐形成了自己的执政思路,他

兴修水利、搞政府低息贷款、推行财政税收统计,堪称宋朝达康书记。这种在地方上的成功让王安石坚信,如果把改革推向全国,也一定会成功。