点击图片查看早前报道

昨天有多少人,面对着普普通通的一碗米饭而哀伤?

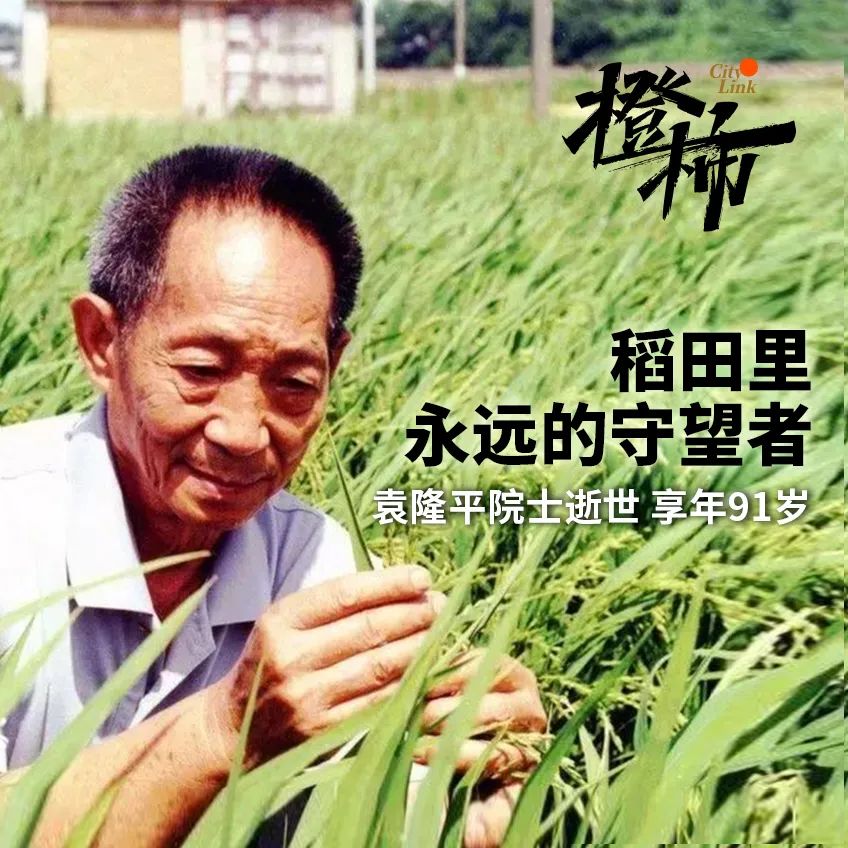

5月22日13点07分,“杂交水稻之父”、中国工程院院士、“共和国勋章”获得者袁隆平在湖南长沙逝世,享年91岁。

16时许,灵车缓缓驶出医院,路边聚集了闻讯前来送行的市民。

司机停下车辆鸣笛,人们把鲜花捧在胸前,悲恸高呼:“袁爷爷,一路走好,一路走好!”

袁隆平说他曾经做过这样一个梦:

水稻比高粱还高,籽粒比花生还大,他就那样坐在稻穗下乘凉。

2019年9月29日,在新中国成立70周年前夕,党和国家以最高规格向8位英雄模范颁授共和国勋章,其中就有袁隆平。

颁奖词这样描述袁隆平:他一生致力于杂交水稻技术的研究、应用与推广,发明“三系法”籼型杂交水稻,成功研究出“两系法”杂交水稻,创建了超级杂交稻技术体系,为我国粮食安全、农业科学发展和世界粮食供给作出杰出贡献。

2007年,袁隆平在实验田观察水稻长势。

而袁隆平和水稻的缘起,可以追溯到他小学一年级时的一次郊游。

袁隆平说自己1930年9月7日生于北平协和医院,他是家里的第二个孩子,乳名二毛。因为在北平出生,他属于“隆”字辈,便取名“隆平”。

袁隆平的姨妈华秀林,当时是北平协和医院的护士长。

协和医院那份出生证上,则写着他是出生于Aug,13,1929(1929年8月13日),上面填写着:袁小孩,家住西城旧刑部街长安公寓,原籍江西德安城内;右页中间为袁小孩出生时留下的脚印,上面还有那位为袁小孩接生的妇产科大夫的英文签名:Qiaozhi Lin ——林巧稚!

这位后来的首届中国科学院唯一的女学部委员(院士)和全国妇产科的权威,那年才27岁。

袁隆平的孙女曾说,爷爷对她们的学习很看重,最重视的是英语和数学,“因为他英语特别好,数学不好。”

英语论文、英语演讲都不在话下,国际学术会议他一般都会用英语,面对来学习的外国学员,袁隆平就用英语给这些外国学员授课。

袁隆平的英语为什么那么好?要感谢他的母亲。

袁隆平的母亲华静(原名华国林),是当时少有的知识女性。

华静是江苏镇江人,早年在镇江教会学校读高中,毕业后就在安徽芜湖教书。袁隆平的英语启蒙老师就是母亲:“很小时我就跟着念,后来上学,我的英语课从来不复习就都是高分,我觉得很容易,因为我有基础。”

华静怀抱1岁的袁隆平,旁边是哥哥隆津。

他后来读的教会学校,有些课就是英语上的,袁隆平说“我当时达到了看英文电影百分之八九十都能听懂的程度”。

2010年,袁隆平撰文怀念母亲,动情地写道:“无法想象,没有您的英语启蒙,在一片闭塞中,我怎么能够用英语阅读世界上最先进的科学文献,用超越那个时代的视野,去寻访遗传学大师孟德尔和摩尔根?无法想象,在那个颠沛流离的岁月中,从北平到汉口,从桃源到重庆,没有您的执著和鼓励,我怎么能够获得系统的现代教育,获得在大江大河中自由翱翔的胆识?无法想象,没有您在我的摇篮前跟我讲尼采,讲这位昂扬着生命力、意志力的伟大哲人,我怎么能够在千百次的失败中坚信,必然有一粒种子可以使万千民众告别饥饿?他们说,我用一粒种子改变了世界。我知道,这粒种子,是妈妈您在我幼年时种下的!”

袁隆平的父亲袁兴烈,也是当年少有的大学生,做过校长,还曾受到西北军的爱国将领孙连仲的器重,做过这位上将的秘书。

1905年,父亲袁兴烈出生于江西德安。当时的袁家开始弃农经商,迁居县城发展。因经营有方,家道日盛。袁兴烈的父亲袁盛鉴曾科考中举,后来当选为江西省第一届议会议员,从旧式读书人成为新型知识分子。袁盛鉴非常重视孩子教育,袁兴烈后来考取了南京的东南大学文学系,在念大学时认时了华静,后来两人结婚。

袁隆平降生后,在北平度过了一段还算安稳的岁月。但1931年即爆发九一八事变,1937年,抗日战争全面爆发。在战火纷飞的年代,袁隆平一家辗转奔波于北平、天津、赣州、德安、汉口等地。但袁兴烈和华静对袁隆平兄弟姐妹6人的教育从未有过丝毫的放松,不管辗转到哪里,都会把孩子们送进学校读书。

1949年,袁隆平19岁,高中毕业,即将报考大学。他面临人生第一次重大选择。

报考哪一所大学呢?这个问题成了全家争论的焦点。

父亲袁兴烈希望袁隆平报考南京的重点大学,学理工、学医前途会更好。袁隆平却想学农。母亲也不赞成他学农,说太苦。结果袁隆平说已经填报过了,选的是重庆相辉学院,农业是第一志愿。

之所以选择学农,还要从他小学一年级说起。

1936年,汉口扶轮小学一年级学生袁隆平跟着老师去郊游,参观一个企业家办的园艺场:“花好多,各式各样的,非常美,在地上像毯子一样。红红的桃子结得满满的,挂在树上,葡萄一串一串水灵灵的。

学农好啊,从那时起,我就想长大以后一定要学农。”

开明的父母最终还是尊重了袁隆平的选择,他如愿以偿。1950年,相辉学院与四川大学的相关系科、四川省立教育学院的农科三系合并组建为西南农学院,袁隆平在这里学习了4年直至毕业。

年轻时的袁隆平

袁隆平后来说过:“很多人对学农有想法,可我从来没有后悔过。”

袁隆平结婚时,已经33岁,是货真价实的晚婚。

之前他也谈过恋爱,但没有成功。

1963年冬,热心人帮袁隆平介绍了邓则,是他过去的学生,比他小8岁。

邓则对袁隆平印象比较好,认为他课讲得好,爱打球,又会拉小提琴。而在袁隆平眼里,邓则喜欢唱歌也喜欢运动,爱打球,两人情投意合。

1964年春节前,黔阳县组织篮球比赛,场地设在袁隆平工作的安工农校,邓则是黔阳县篮球代表队成员,几位热心老师觉得这是天赐良机,就鼓动他们把婚事办了。红娘曹延科老师还抓住练球空隙请邓则来袁隆平宿舍喝茶休息,结果搞得袁隆平很尴尬,因为他的洗脸盆破了个洞,宿舍的墙脚边还丢了几双臭袜子。但后来邓则说,因为这种状况,她深深感觉到“老师”身边需要个人照顾。

比赛中场休息的时候,袁隆平拉走邓则,骑自行车带她去打结婚证,说比赛明天再比吧,今天这个结婚证更重要。就在袁隆平的单身宿舍里,他们办了个简单而热闹的婚礼。从介绍到结婚,不到一个月的时间。

袁隆平和夫人邓则

邓则一直毫无怨言地支持袁隆平的研究,为了研究杂交水稻,袁隆平曾经连续7个春节都在海南岛过,家里的担子都是邓则挑起来。后来袁隆平参加活动,只要条件允许都会带上邓则,在国外就给她当翻译和导游,没机会一起出去的话,就给她带点礼物,袁隆平记得她穿的衣服和鞋子的尺码。

1953年8月,袁隆平大学毕业,成为新中国培养的第一批大学生。

到湖南省农业厅报到后,他坐着烧木炭的汽车,又换马车,一路颠簸,足足走了四天,才来到距离黔阳县城安江镇4公里的安江农业学校当老师。

他课上得好,学生回忆,“他不讲究,黑板写满了,把手一缩,抓起袖子就擦。”

这一年,全国性的土地改革刚刚完成,农民获得土地,真正实现了“耕者有其田”。

但是,饥饿的魔咒还没有远离。

1959-1961年的三年自然灾害时期的大饥荒,面对几乎人人吃不饱的情况,让袁隆平深深感受到了粮食的重要性,下决心一定要解决粮食增产问题。

他先是研究小麦、红薯,但发现湖南的气候不适合小麦,红薯则不是主要作物,我国南方首要的粮食作物还是水稻,于是从1960年开始,袁隆平把所有热情都投入到了水稻研究。

1961年7月的一天,袁隆平在试验田选种,

意外发现一株特殊的水稻。这株水稻长得特别好:鹤立鸡群,穗头很大,籽粒饱满,“当时估计这个品种可以亩产1000斤”。

袁隆平如获至宝,小心翼翼把它收了回来。第二年播了1000株,细心管理,天天到田里面去观察,施肥、灌水、除草,渴望有奇迹出现。结果一抽穗,大失所望:高的高,矮的矮,早的早,迟的迟,没有一株有它的老子那么好。

望着高矮不齐的稻株,

袁隆平突然来了灵感:莫非自己找到的是一株天然杂交稻?如果真的如此,可以通过人工方法利用杂种优势,培养杂交水稻。

这次意外的发现,坚定了袁隆平培育杂交稻的信心。

灵感来得突然,而研究之路漫漫。

当时,世界权威遗传学理论普遍认为,水稻等自花授粉作物(雌雄同株)没有杂交优势。

为了人工培育杂交稻,首先必须选育一种雄性不育的特殊品种:它的雄花退化要么没有花粉,要么花粉发育不正常,因而不能起授精作用;雌花却是正常的,只要给它授以正常花粉就能结实。

袁隆平在田里一株株寻找“天然雄性不育株”,也就是雄蕊没有花粉的水稻,

3年后,1964年,他从14万株稻穗中找到6棵水稻雄性不育株,这意味着,杂交水稻育种的攻关迈出关键性一步。

1966年,袁隆平在《科学通报》上发表论文《水稻的雄性不孕性》,正式提出了通过培育水稻“三系”(即雄性不育系、雄性不育保持系、雄性不育恢复系),以“三系”配套的方法来利用水稻杂种优势的设想与思路,由此拉开我国杂交水稻研究的序幕。

1968年春天,袁隆平开始第一次大田试验,栽下了700多棵不育水稻,并悉心照料。然而被人毁坏,之前的努力化为泡影。“真的是受到了很大打击,把我的实验推迟了三年。”袁隆平说。

袁隆平在试验田旁边的废井中找到5棵残存的秧苗,继续他的实验。通过雄性不育株与近千个品种和材料进行3000多次杂交测试,但结果仍不尽如人意。

袁隆平没有放弃,像“追着太阳的候鸟”一样,带着实验小组远赴云南、海南寻找野生不育稻。

1970年,他的学生在海南南红农场沼泽中发现1株雄蕊没有花粉的雄性不育野生稻,袁隆平将它命名为“野败”。杂交水稻研究从此打开了突破口。

1971年到1972年,全国十多个省区市的科研人员齐聚海南,形成了一场以“野败”为主要材料培育三系的全国攻关大会战,上千个品种和“野败”进行了上万次实验。

袁隆平说:“我们做了一个实验,面积不小,有四分田,长得特别好。最后收获、验收时,糟糕,稻谷产量减产,大概减产了3%左右,减产了几十斤,稻草增产了将近70%。后来人家讲风凉话,‘可惜人不吃草,人要是吃草,你这个杂交稻就大有发展前途’。”

尽管实验结果让人不满意,但却再一次证明了杂交水稻的强大优势。“这个优势表现在稻草上还是在稻谷上是技术问题,我们可以改进。”于是,杂交水稻实验得到了国家的继续支持。

经过两年实验,利用“野败”转育,杂交水稻实验终于获得重大进展,雄性不育性可以百分之百遗传了。

1973年,袁隆平宣布杂交水稻成功问世,标志着我国水稻杂交优势利用研究取得重大突破。

1974年秋,从湖南到广西杂交水稻的喜讯频传。

普通水稻亩产只有200多公斤,而袁隆平的杂交水稻最高的超过650公斤,粮食亩产量开始了质的飞跃,为从根本上解决我国粮食自给难题做出重大贡献。

1976年,袁隆平(右)与同事李必湖在观察杂交水稻生长情况。新华社发

美国农业和环境问题专家莱斯特·布朗曾提出“谁来养活中国”,而从2006年1月1日开始,联合国不再对华进行粮食援助,理由是:中国政府在解决贫困人口温饱方面已经取得巨大成果,不再需要联合国的援助了。这其中,

中国的农业科技人员功不可没,而“杂交水稻之父”袁隆平则是最著名的一个。

2019年9月29日,在新中国成立70周年前夕,

党和国家以最高规格向8位英雄模范颁授共和国勋章,其中就有袁隆平。

获“共和国勋章”

就在启程来北京的前一天,袁隆平还去田里观看了稻田长势。在参加完共和国勋章颁授仪式后,他当天就返回湖南,因为“明天还要到田里去”。

他心心念念他的那些宝贝“超级稻”,每天都惦记着有没有新的发现、有没有病虫害发生。

每天都要到田里去,已经成为袁隆平的生活习惯。

90岁高龄的袁隆平,尽管身体大不如前,却依然“管不住”他那双迈向稻田的腿。

年纪大了行动不那么便利了,湖南省农科院就在他的住宅旁安排了一块试验田。他每天早上起床,第一件事不是吃饭,而是下田。如果不满意,助手电话就会准时响起。

袁隆平每年都会到三亚南繁基地工作三四个月,身体状况好的时候,他几乎天天都会到田里,查看每亩穗数、谷粒大小、是否有空壳。

今年3月,91岁高龄的袁老,在海南三亚南繁基地不慎摔了一跤,被紧急送至当地医院,4月初转回长沙接受治疗。

入院之初,袁老每天都要问医务人员:“外面天晴还是下雨?”“今天多少度?”

有一次,护士说28℃。他急了,“这对第三季杂交稻成熟有影响!”

回忆当时的场景,一位医务人员忍不住哭泣:

“他自己身体那么不好了,还在时时刻刻关心他的稻子长得好不好。”

袁隆平过80岁生日时,许愿是亩产1000公斤,90岁时他说:“我现在是‘90后’了。愿望,一个是超高产,向1200公斤冲刺。第二个愿望,是覆盖全球梦,把我们最好的杂交稻推向全世界。”

自1996年中国超级稻计划立项,5个阶段的目标,从亩产700公斤、800公斤、900公斤、1000公斤到1100公斤,都达到了,一次次刷新世界纪录,而袁老还来不及看到1200公斤被攻克。

从20世纪80年代至今,袁隆平和他的团队通过开办杂交水稻技术培训国际班,已经为80多个发展中国家培训了14000多名杂交水稻的技术人才。

目前,全球有40多个国家和地区实现了杂交水稻的大面积种植,已经种到了马达加斯加、尼日利亚等非洲国家,并在当地不断创造出高产纪录。

对于袁隆平来说,爱国就是让粮食增产,用有限的土地养活更多的人。2016年,86岁的袁隆平带领团队,向“海水稻”发起挑战,并在新疆、山东、浙江、黑龙江、陕西等全国五大类型盐碱地区域开展测试。

袁隆平希望通过耐盐碱杂交水稻的研发和推广,让盐碱地像普通耕地那样造福人类。

袁隆平设定的目标是要在8年时间里推广1亿亩海水稻,按照每亩300公斤收入,可多养活8000万人口。

2018年,袁隆平带领的青岛海水稻研发中心团队完成了“不可能的任务”:在热得流油的阿联酋迪拜沙漠地区种植水稻。

2020年,新疆塔克拉玛干沙漠中的一个小村庄已经收获了海水稻,试验亩产亩产达548.53公斤。塔克拉玛干沙漠是世界上第二大流动沙漠,也是世界上离海洋最远的地方。这里土壤盐碱化严重,被视为“农业的荒漠”。

袁隆平获奖无数:首届国家最高科学技术奖、未来科学大奖生命科学奖、第四届中国消除贫困奖终身成就奖、共和国勋章等。还有20多个国际大奖,包括国际上在农业方面的最高荣誉世界粮食奖、法国农业成就勋章、联合国教科文组织“科学奖”、有“犹太人诺贝尔奖”之称的“沃尔夫”奖等。领完世界粮食奖回国,过海关时袁隆平丢了一个包裹,里面放着世界粮食奖的奖杯,袁老拿回包裹后还十分幽默地说,怪不得出了机场感觉行李变轻了。

2011年获“马哈蒂尔科学奖”

袁隆平逝世消息一出,全国民众为之缅怀。

昨天下午,与袁隆平逝世有关的话题占据了新浪微博实时热搜前5的所有位置。

橙柿互动的一位“橙友”说,“珍惜每一口吃,是最大的敬意”。

更多网友正在以自己的方式,与袁隆平告别,情真意切,感人至深。@假装很懂音乐剧:有了您,十几亿中国人再也不受食不果腹之苦。

@医美小卖部一:一日三餐,米香弥漫,饱食者当常忆袁公。

@小船可嘉:我知道您一定是坚持等我们把午饭吃完才离开的。

@是蔡徐坤的33呀:

袁爷爷,今天中午我有乖乖把饭吃完。

@别打扰我进步了:人间少了一位国士,天上多了一颗星星。

湖南农业大学学生回忆

好几次看到“袁爹”蹲在水稻田边

“袁爹”爱游泳也是出了名的

80后谭妍家住湖南省农科院宿舍,昨天,微信联系上她时,她连发了几个痛哭的表情。

她和袁隆平是住在一个宿舍大院的,她说,自己第一次见到袁隆平,还是湖南农业大学的一名大学生。

那是2010年袁隆平80岁大寿。“听说袁爹大寿,我们学生很想去帮他过生日。”谭妍回忆说,见面地点就在农科院水稻研究所的会客厅,见面之后,她和同学才发现“袁爹”非常随和。

“当时给他过生日的人非常多,但他说非常愿意跟学生交流,那次我们聊了半个小时,大家都很开心。”临走的时候,谭妍和同学们很不好意思地提出想和袁隆平拍张大合影,拍完合影后,他让每一位学生都单独跟他拍了一张,“作为学生,能跟这么可爱的院士在一起交流,真的很难忘。”

那次,袁隆平听说谭妍和同学们在研究低脂肪猪肉的研发、养殖、生产和加工,他很开心,“他跟我们说,你们做这件事非常好,我给你们加油,能让老百姓吃到好的猪肉!”

袁隆平当时说,自己非常鼓励大学生创业,说大学生应该有头脑,多做点有意义的事。为了表示支持,他每次想吃猪肉,就跟谭妍他们所在的研发团队联系。

有一次,谭妍给袁隆平送猪肉,可惜他不在家,“他爱人在家,他的家就在农科院里面,他家的家具也好,装修也好,太朴素了,跟我们普通家庭没什么分别,很有亲切感。”

湖南省农科院周边有很多袁隆平心爱的水稻试验田,好几个足球场那么大,而谭妍以前工作的办公楼下,就是袁隆平的试验田。谭妍说,

曾经好几次看到袁隆平蹲在水稻田边,当时还想去跟他打招呼,但不忍心打扰到他老人家。

谭妍说,农科院除了袁隆平院士的试验田,还有游泳池,“听说他游泳非常不错,可惜没碰到过。”

在一次采访中,被问到对于如何在科研工作中保持良好体力和精神状态,

袁隆平给出的答案很简单——体育运动,而他最喜欢的可能就是游泳和排球。

据报道,早在抗战期间,只有8岁的袁隆平随着父母从汉口奔赴湖南桃源县。渡江时,他不小心从船头掉入滔滔江水,幸遇一位老船工及时搭救。从那一天起,幼小的袁隆平就决心要像船工那样学会“划水”,也能在水里救人。

袁隆平在长沙这家理发店

剪了18年头发

老板娘昨天悲痛关店:

大家吃饭的时候

看到碗里的米就会想到他

湖南省农科院旁边,有一家不起眼的理发店,面积只有10平方米,袁隆平曾在这家理发店剪了18年头发。

曹大姐发在朋友圈的照片

理发店老板曹大姐说,自己曾想出去开店,只因为袁隆平说过“如果你走了,我理发怎么办”,她决定留下来继续经营。

她得知袁隆平逝世的消息后,心情非常悲痛,直接关店。